写真家の眼と感性で捉えた都市の

表情や姿を紹介していく

大林組のカレンダーシリーズ

「CITYSCAPES」。

本サイトでは、カレンダーを撮影した

写真家とその作品にフォーカス。

作家にとって都市とはどのような

存在なのか、その思いに迫ります。

西野 壮平

Sohei Nishino

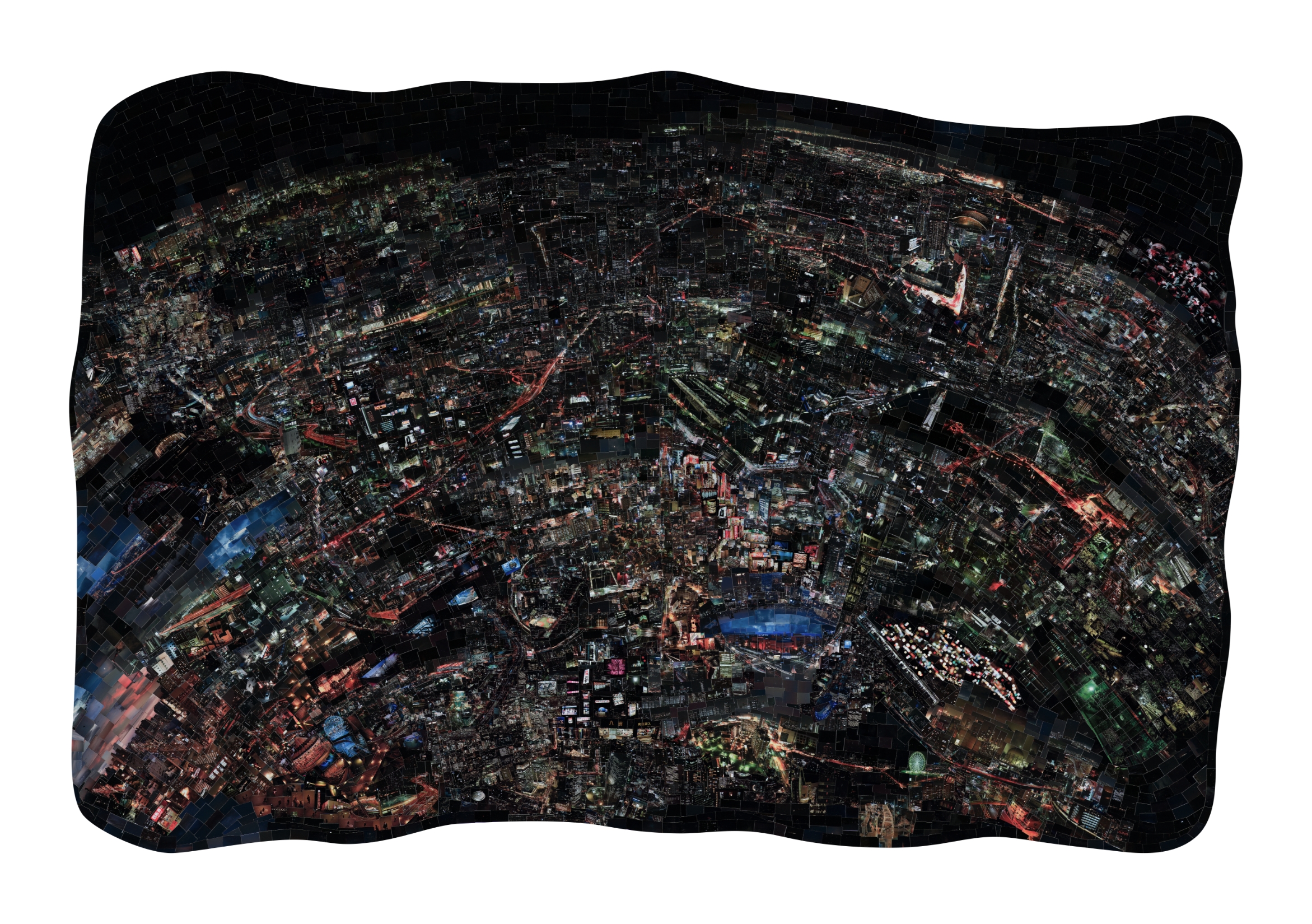

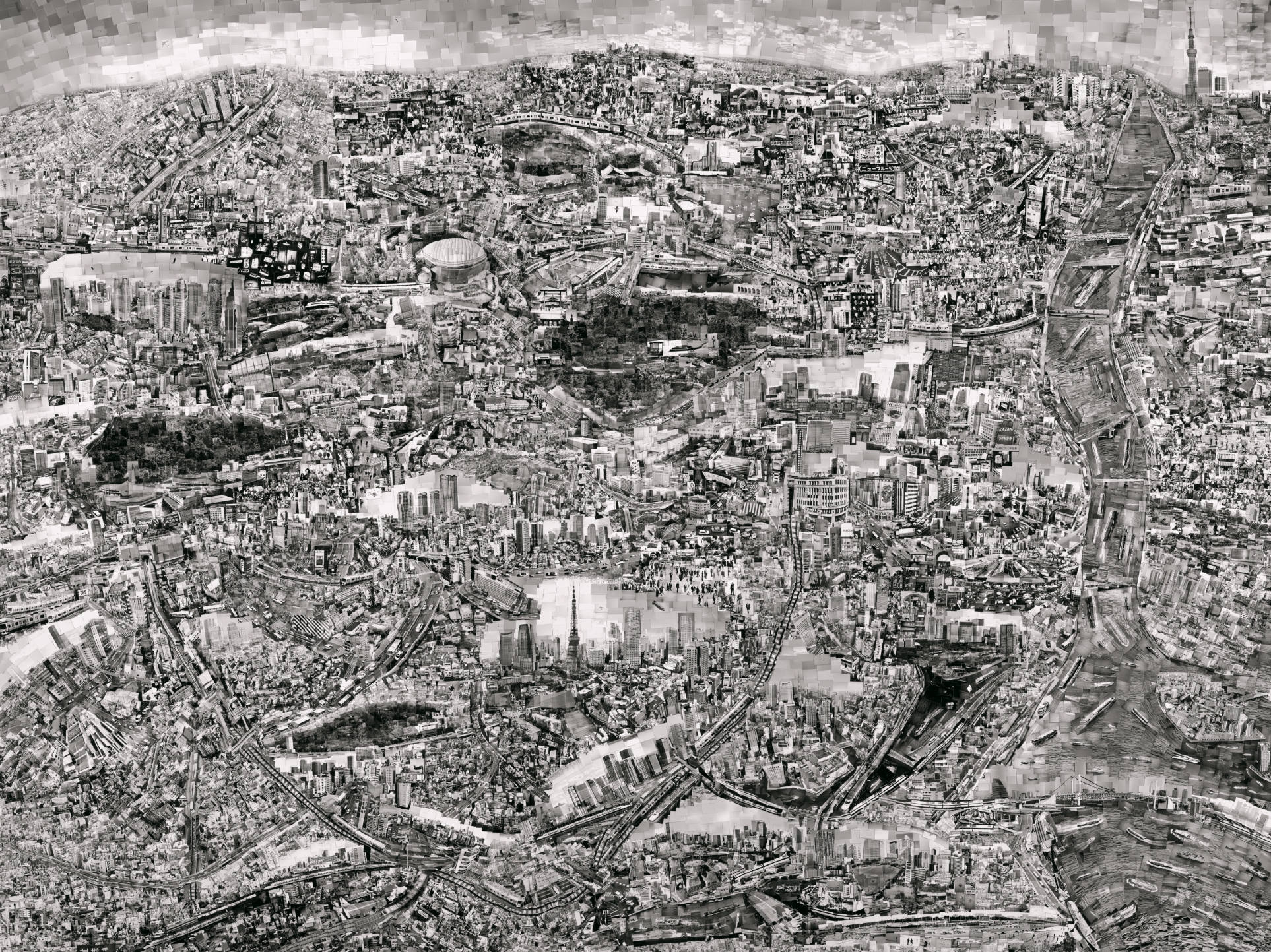

2024年版カレンダーのテーマは

「memories」。

写真家・西野壮平さんの

『Diorama Map(ジオラママップ)』

シリーズの作品で構成しました。

独自の視点と手法で都市を撮る

『Diorama Map』は、

自らの足で歩きながら撮影した

膨大な数のスナップを

何ヵ月もかけて

コラージュした作品で、

訪れた都市は、

2003年の大阪をスタートに東京、

ロンドン、アムステルダムなど

世界各地に及びます。

一人の写真家の旅の“記憶”が織りなした

一枚は、同時に都市が内在する

“記憶”そのものでもありました。

都市を歩いて獲得する“記憶”の断片を一枚に

歩いた軌跡で織りあげるように

都市や自然をフィールドに作品をつくるようになってから20年くらいになります。とにかく歩いて歩いて、撮り溜めた記憶の断片をひとつの“地図”にするという作品です。僕自身の記憶の強い部分が拡張され凝縮した“地図”は、衛星画像を使用した地図とはちょっと違い、歩くことで描かれた線(軌跡)をタペストリーのように織りあげていると言ってもいいと思います。

ですから、これらの作品は僕の個人的な旅の記憶の断片でしかありませんが、こうやって集めて作品として仕上げると、なぜかそこに都市の記録性が浮かび上がってくるようにも感じています。そして、一人の人間の小さな行動が歴史の一頁につながっているような気もしてきます。

Diorama Map Osaka © SOHEI NISHINO

迷路に紛れこんだ迷子のように

都市を歩いて

歩くことで世界が広がっていくという感覚を得たのは高校生の時でした。知り合いから四国88ヵ所霊場を巡礼するお遍路さんのことを聞き、テントと寝袋とカメラをもってふらりと歩いてまわってからです。歩くことで全然違う場所にたどり着くというのは一種の冒険をしているような感覚で、「自分が歩けば風景が変わる」と気づかされた体験でした。“歩く”という身体的な行為が世界を獲得していく術なのだという感覚も、カメラがあることでどこかに向かうことができるという感覚もこの時にピンときたように思います。

知らないものを見てみたいという欲求は昔から強かったですね。この角を曲がったら何があるんだろう、その次は…、と歩いているうちに迷子になっては町内を探しまわられたこともしょっちゅうでした。今でも情報が溢れかえる都市を歩いているとすごく楽しくなるのは、あの頃と同じ感覚だからかもしれません。

選ばれなかった写真には撮った人の足跡が

都市を撮り始めたのは大学時代、自分がどういう場所にいるのか俯瞰してみたいと思ったのがきっかけでした。自分が生きている場所を客観的に見ることができる視点を探し、時間があると高いところに上っては街を見ていました。人とコミュニケーションすることに抵抗があった時期でもあったせいか、一人になれる場所も、そこから眺める風景もとても心地よく感じました。

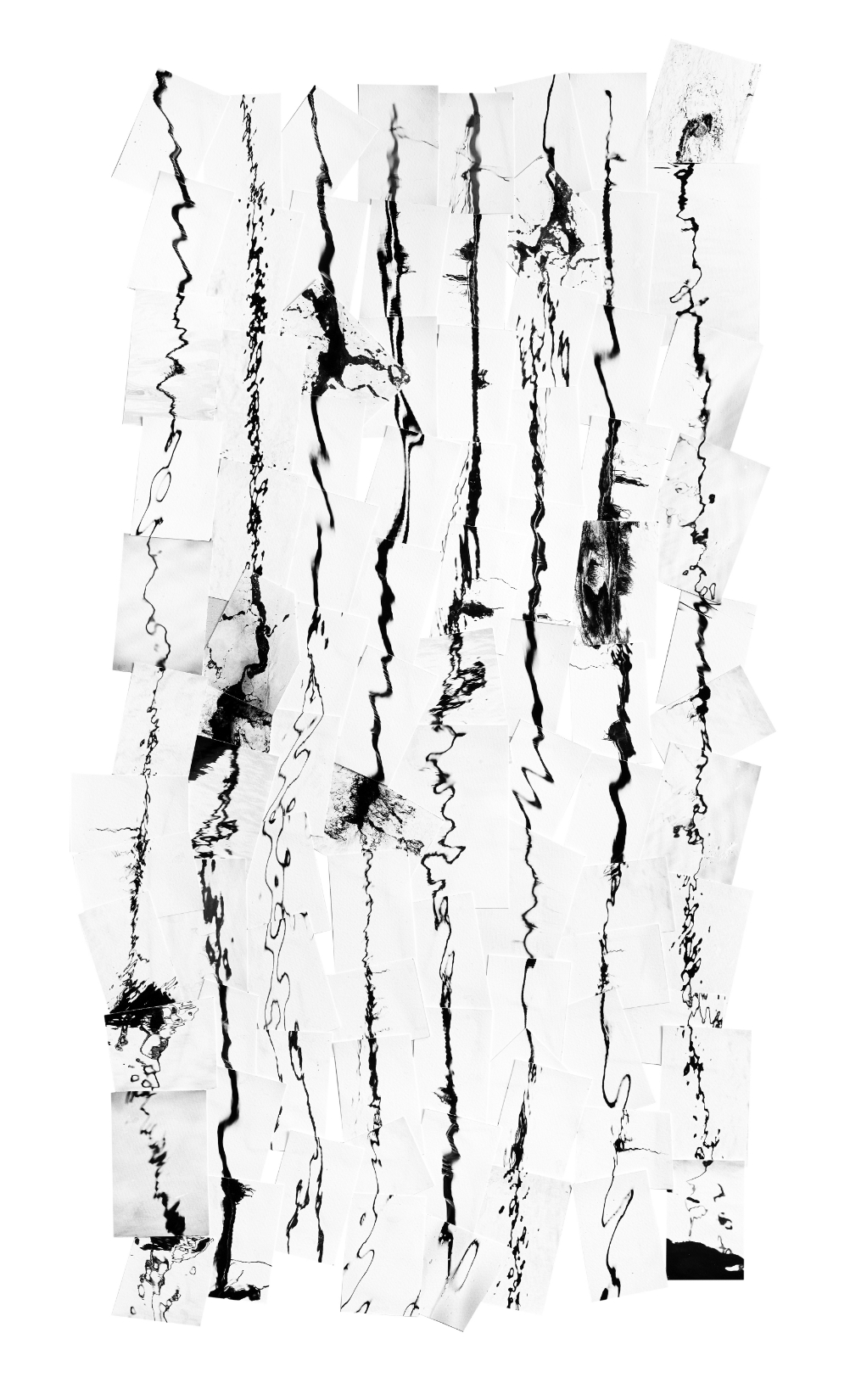

ちょうどその頃、コンタクトシートとの出会いがありました。フィルムを印画紙に直接並べて等倍で焼きつけたコンタクトシートを見ていると、撮った人の足跡や興味がそのまま浮かび上がってきます。作品として選んで拡大した1枚の写真よりも、選ばれなかった山ほどの写真のほうに惹かれ、ポストカード大に貼り合わせてコレクションするようになり、気づいた時には大きな大阪の地図ができていました。

Diorama Map Osaka © SOHEI NISHINO

作品の素材となるコンタクトシート

旅人の俯瞰的な

視点に加え、都市の内側からの

視点も得て

ぞわぞわしながら歩きまわったその先に

都市が何より面白いと思うのは、入っていくと自分自身が何者でもなくなっていくからです。自分の中の価値観も何もかもを無茶苦茶にされてしまうような感覚、洗濯機の中にワーッと入れられてグチャグチャになって、何がなんだか分からなくなっているかのような感覚です。

その感覚を感じたくて歩くのです。ひたすらに自分の進みたい方向に進んでいきます。どの道を歩きたいのかとその都度自分に問いかけながら、「ぞわぞわするほう」を選んで歩くのです。

歩いて歩いて歩きまわったその先に、自分がその都市の中に溶けていく瞬間がやってきます。頭の中が真っ白になって、自分に向きあう時間が多くなっていくような感覚を覚えると、ようやく自分を俯瞰することができるようになる。そんな感覚を得られた場所が、僕にとっては都市でした。

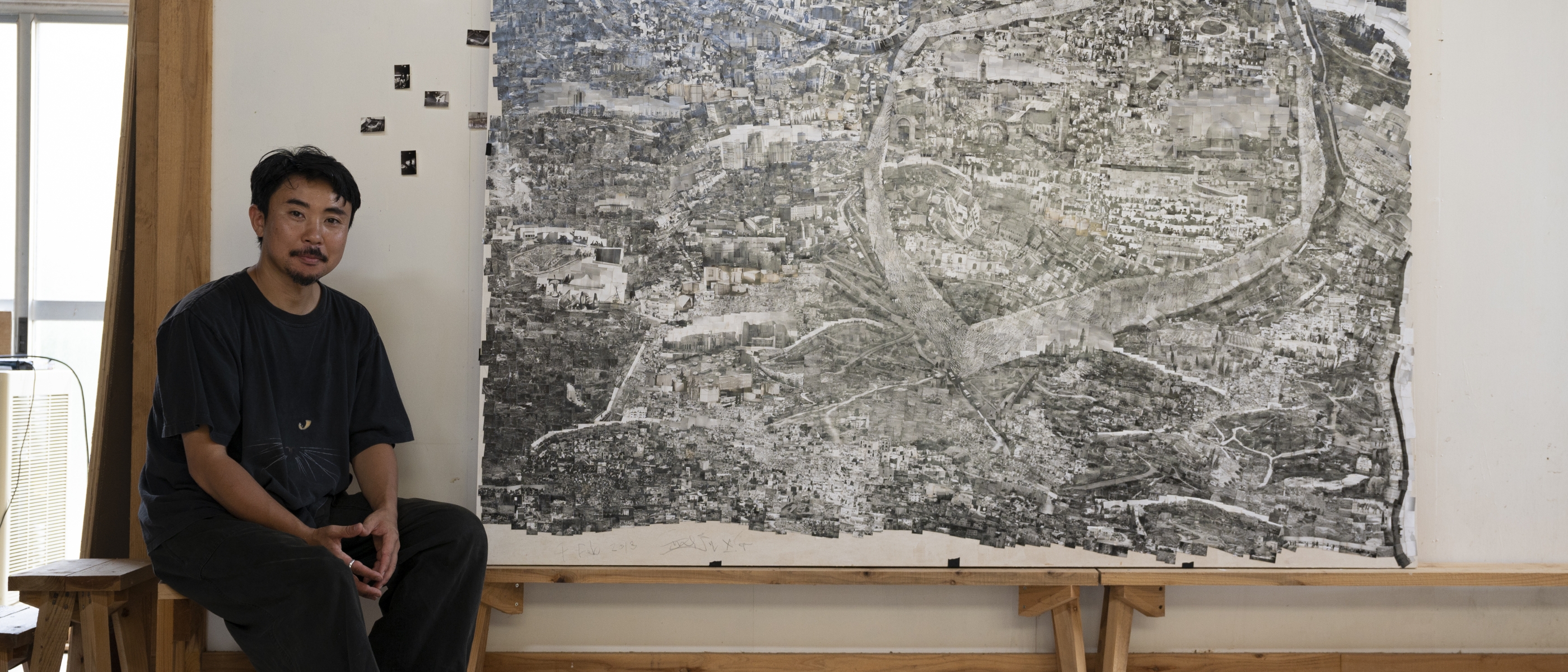

アトリエにて

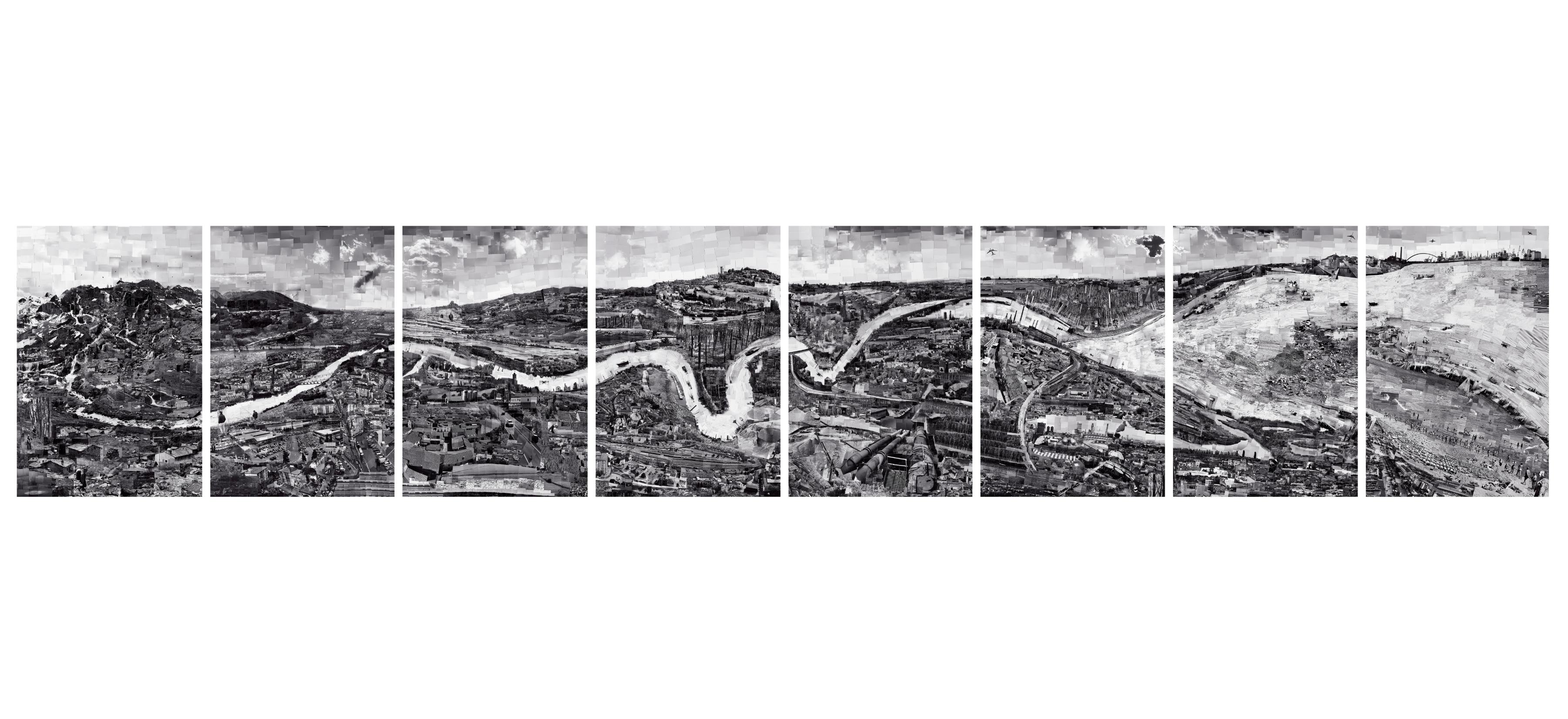

視点の変化はグラデーションのように

2003年にスタートした時から、撮る場所も視点も随分変わってきています。最初の頃は忍者のように高いところに上っては下り、サササッと歩いて違うビルに上って撮るという繰り返しでした。誰にも会わず誰ともしゃべらず、空中散歩をするように撮影していました。

徐々に視点が変わっていったのは、人と関わることが多くなったからかもしれません。だんだんと現地の協力者やアシスタントと一緒に動くようになり、作品が世に出始めていろいろな国の人たちと出会い、評価されるようになって「もっと人とつながっていこう」と思えるようになりました。内に向かう衝動に少しずつ穴が空き、外に向かってオープンになっていくにつれて視点を路上や川や室内にも置くようになり、多視点へとグラデーションのように変化していきました。

変化していった都市への視点

旅人の視点と暮らす人の視点との狭間で

ある時から、さらに都市に入り込むことを重要視するようになり、そこで暮らすような感じで撮影するようになりました。まずはその街の床屋さんで髪を切り、アパートを借り、近くのスーパーで食材を買って家でご飯をつくりながら撮影をする。ただ俯瞰するのではなく、内側からの視線も得たいと思うようになったんです。

とは言え、このプロジェクトは一人の人間の旅の記録でもあります。ですから旅人の目線の鮮度は落としたくないので、その街に対する経験が重なりすぎないうちに終わりにするようにしています。期間は約1ヵ月半。その街に慣れてきたなと思う頃に帰るようにしています。

アトリエにて

変化していった都市への視点

アトリエに飾られた旅の記憶

撮った写真と

向きあうこと数ヵ月、そしてようやく

“記憶”の“地図”が

写真を絵の具にキャンバスに描くように

1ヵ月半近く歩き、写真を撮り溜めてからアトリエに帰ります。そこから今度は半年近くかけて作品を形にしていきます。

まずはフィルムを現像してコンタクトシートを焼き、1枚ずつ切り離す。1万まで数えたことはありましたが、今は数えることもやめました。この大量の写真が絵の具のようなもの、作品の素材です。これを貼り絵のようにキャンバスにコラージュしていきます。撮っている時は写真家的な動きをしていますが、アトリエに戻ってからの作業は絵を描いているような感じもあります。海外の方から「絵画的だ」とよく言われるのはそのせいかもしれません。

写真と向きあいながら

“記憶”の糸を紡いでいく

とにかくものすごい数を撮っているのでこの段階で「あ、こういうものを撮っていたんだ」と気づくこともたくさんあります。逆にそのつもりで歩いていたはずなのに「なぜこれを撮らなかったんだろう」と不思議に思うこともあります。目的だったはずの場所は1、2枚しかなく、反対側の風景や、途中で見かけたポスターや看板や人の後ろ姿ばかりだったということもあります。興味があると楽しくて思わずパシャパシャ撮ってしまう、写真家でありながら写真家というよりハンターのような感覚なんです。

でもそれはそれで面白い。興味の対象になるものが目的のものとは限りませんから。エッフェル塔を観に行ったはずなのに、後から想いだすのは友だちと会話したカフェのことばかりだった、なんてこともよくありますよね。“記憶”は個人の視点によって変わるんです。

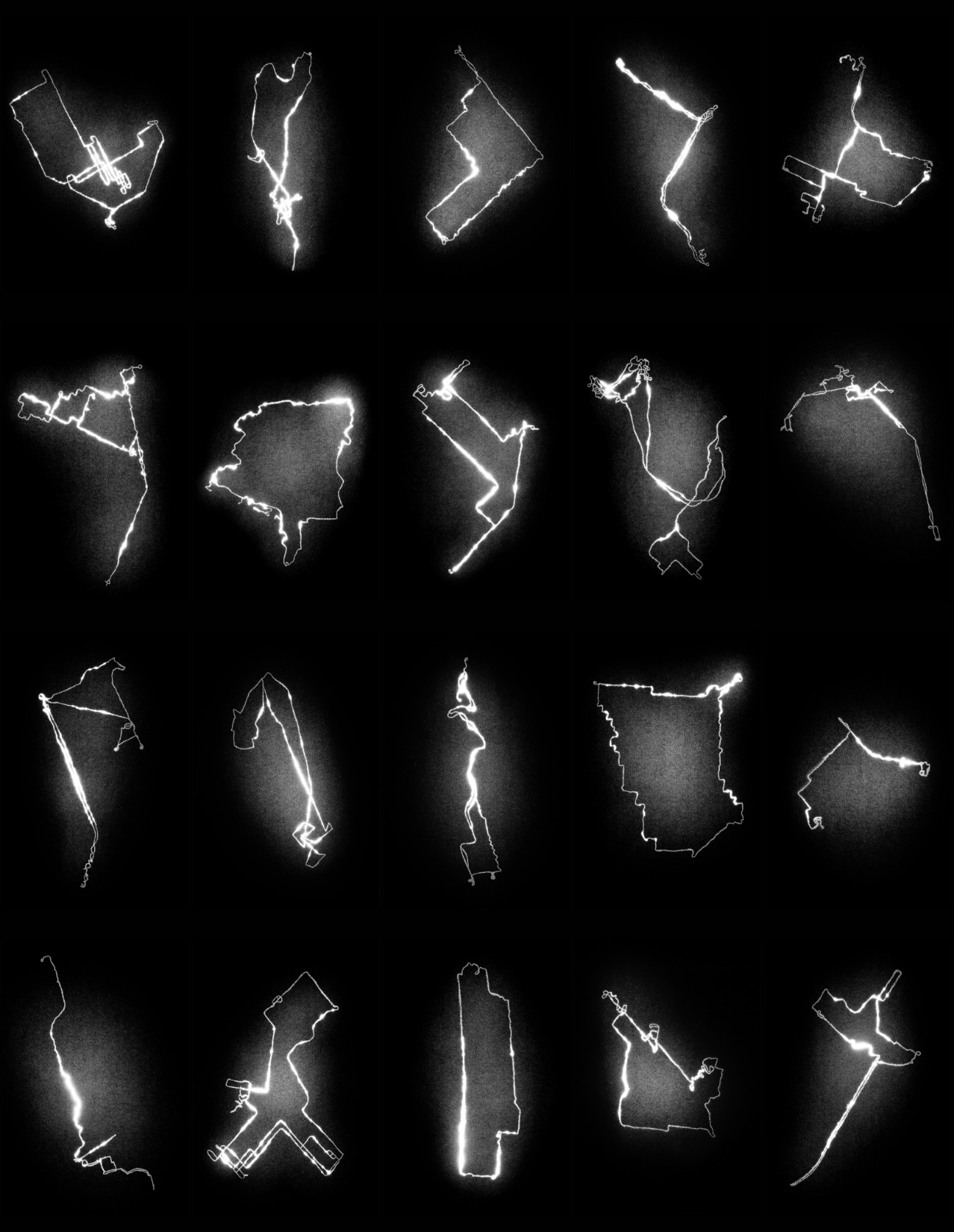

Mountain Line “Fuji” 2021 © SOHEI NISHINO

コラージュは迷子になるのを楽しむように

とは言え、『Diorama Map』は撮った写真をすべて使って貼り合わせていく作品なので、写真が多いエリアはどうしても拡張しなければなりません。あらかじめ大まかなイメージを決めてキャンバスに下絵は描いてあるのですが、その範囲に収まらない箇所はどうしても出てきてしまいます。完成が近づくにつれて常にどこかいびつになってしまうのも、僕という個人の“記憶”の地図だからこそ。

そんなわけで、撮影から完成まで半年以上かかるんです。作業としてはものすごく非効率なことをしているというのは分かっていますが、こうやって時間をかけて段階を踏んでいくことでゆっくりゆっくり“記憶”を掘り起こして解釈に至るのは、迷子になるのを楽しむのとちょっと似ているかもしれません。

Mountain Line “Fuji” 2021 © SOHEI NISHINO

都市という生命体と対話するために

歩き続ける

都市とのコミュニケーションを

歩行によって

都市自体、人々が織りなすドローイングの集積のようなもの。もともと何もなかった場所に人が集まり動くことでいろいろな線が描かれ、それが歴史となって積み重なってできている総体が都市なのではないかと。同時に、都市というものはひとつの大きな生命体、得体のしれない“魔物”のようなものにも思えます。

この“都市”という魔物に対する僕のコミュニケーションの方法が“歩く”こと。高所からただ見ていた頃には分かりませんでしたが、近づき、戯れることによってコミュニケーションができるようになっていったという感覚があります。歩くことによって、都市と対話をしているのかもしれません。

これからも「行ってみたい」と思う都市を

『Diorama Map』シリーズを始めた頃は、それこそ「世界地図をつくってやろう」くらいの気分で、すべての主要な都市を巡ってやろうと思っていましたが、ひとつの作品に半年以上かかることを考えると現実的にちょっと無理ですよね。ですから今は「行ってみたい」という単純な思いや興味から都市をリストアップして撮り続けようと考えています。

2024年の東京は撮るつもりです。これまで2004年、2014年と撮ってきたこともあり、これからも10年ごとに撮り続けたいと考えています。自分自身の感覚と東京自体の変化の両面を見られるし、記録性という意味でも面白いのではないかと。

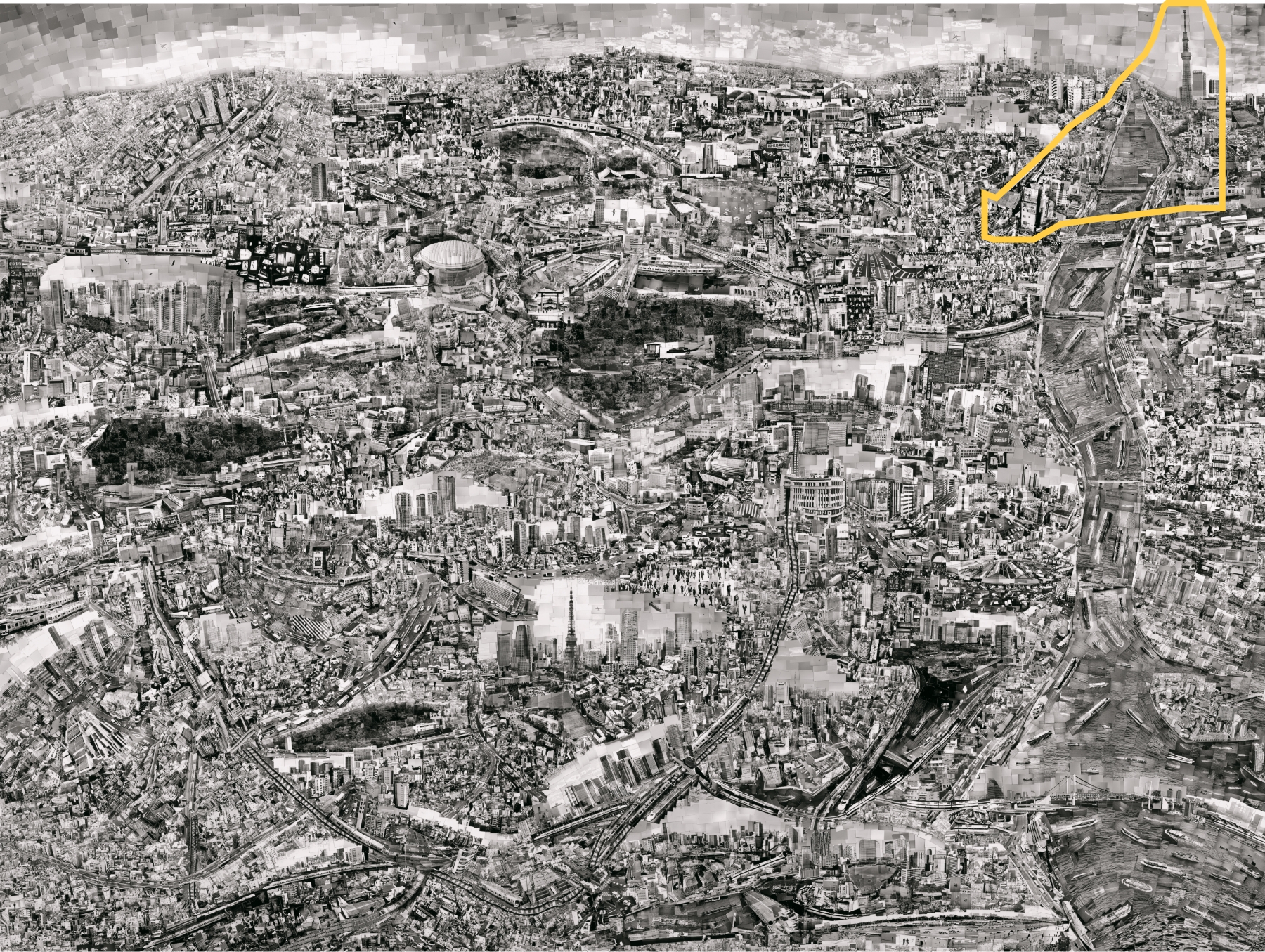

都市の“記憶”をそれぞれの視点で

最後に、このカレンダーについて。今回、6都市、6作品を選び、その一部をカレンダー用にトリミングしました。僕が記憶している象徴的な場所を選び、それを軸にしながら不定形に切り取りました。原画がかなり巨大なものですので、全部を見せようとするとディテールが見えなくなってしまいます。そこで「この先に何かあるかも?」と想起していただけるように、それぞれの都市から一部を切り取っています。

このカレンダーを眺めながら、それぞれの都市の“記憶”を皆さんそれぞれの視点で感じていただけたらと思います。

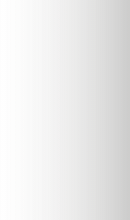

※左下の作品のマーキング部分をトリミングし、カレンダーのデザインとしている。

※下の作品のマーキング部分をトリミングし、カレンダーのデザインとしている。

Diorama Map Tokyo 2014 © SOHEI NISHINO

西野 壮平

Sohei Nishino

1982年兵庫県生まれ。2004年大阪芸術大学写真学科卒業、その後静岡を拠点に活動。

【展覧会歴】

2012年「OUT OF FOCUS: PHOTOGRAPHY 」(ロンドン)。2013年「A Different Kind of Order」(ニューヨーク)。2015年「NEW DIORAMAS 」個展(ロンドン)。2016年「New Work」個展(サンフランシスコ)。2018年「New Cartographies」グループ展(ヒューストン)。2021年「岡本太郎現代芸術賞」展(川崎)など多数開催。

【受賞歴】

2004年「大阪芸術大学卒業制作展」学長賞。2005年「Canon写真新世紀 2005」南條史生氏選優秀賞。2013年「日本写真協会賞」新人賞、「Foam Talent Call 2013」選出(オランダ)。2016年「フォトシティさがみはら2016」新人奨励賞。2017年 国際写真賞プリピクテ「SPACE」選出。2018年「MAST PHOTOGRAPHY GRANT ON INDUSTRY AND WORK 2018」MAST Foundation Photography Grant(イタリア)。2020年「第24回岡本太郎現代芸術賞」入賞。

- 西野壮平 webサイト

- https://soheinishino.net/

- 西野壮平 インスタグラム

- https://www.instagram.com/sohei_nishino/?hl=ja