■初のアジア開催

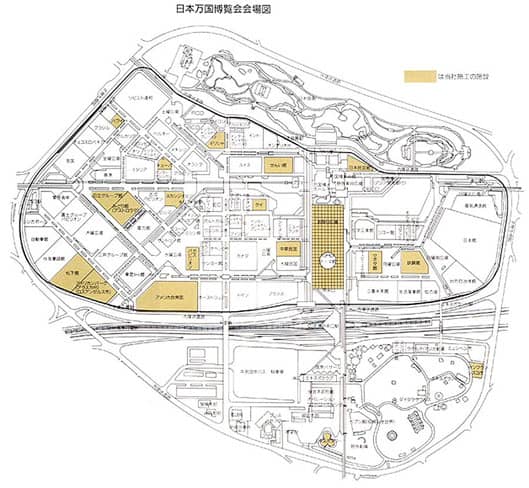

1970(昭和45)年3月から9月までの183日間にわたって大阪・千里丘陵で「人類の進歩と調和」をテーマに開催された日本万国博覧会(EXPO’70)は、77カ国の参加のもと6400万人を超える入場者が訪れたアジア初の国際博覧会でした。開催地の選定では、大阪以外にも兵庫、滋賀、千葉などの各県が手を上げましたが、市街地改造や、高速道路、地下鉄などのインフラ整備の充実を掲げ、地元を挙げて取り組んだ大阪での開催が決定しました。

万博は、オリンピックよりも規模が大きく、開催期間も長いため、経済的な波及効果はさらに大きいと予測され、関連する各業界は一斉に受注活動を開始しました。建設業界も、もちろん例外ではありませんでした。大林組にとっては、創業の地・大阪での開催であることに加え、1901年、明治時代最大のイベントといわれる第5回内国勧業博覧会の主要施設を多数手がけたことで基礎を築いたこともあり、熱意をもって取り組みました。

■主要施設を手がける

1965年、大林組は日本万国博覧会対策委員会を設置するなど社内体制を確立。その一方で、国内外へのパンフレットによる情報発信や企業への企画提案、1967年にカナダで開催されたモントリオール万国博覧会への従業員見学など、積極的に行動しました。

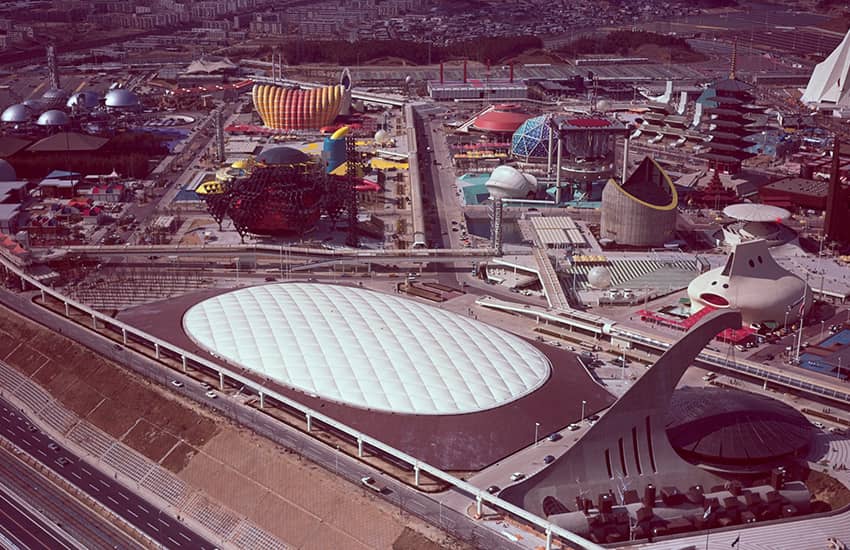

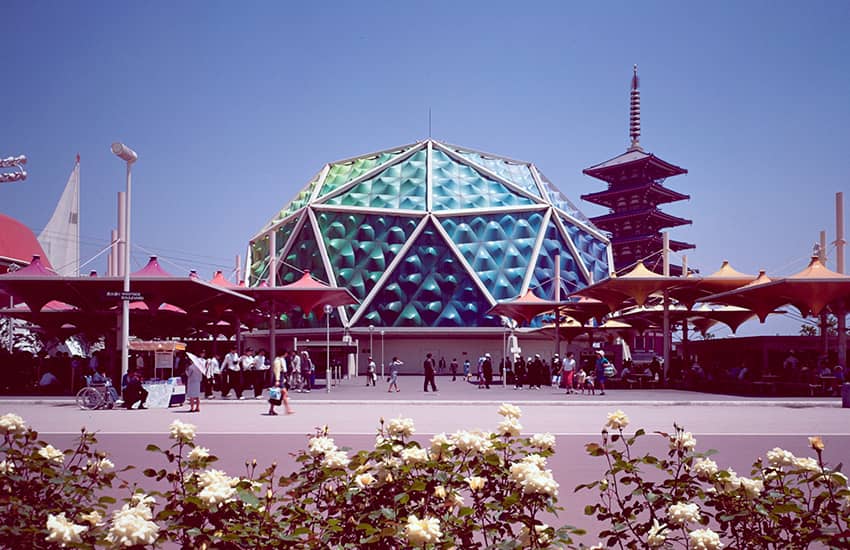

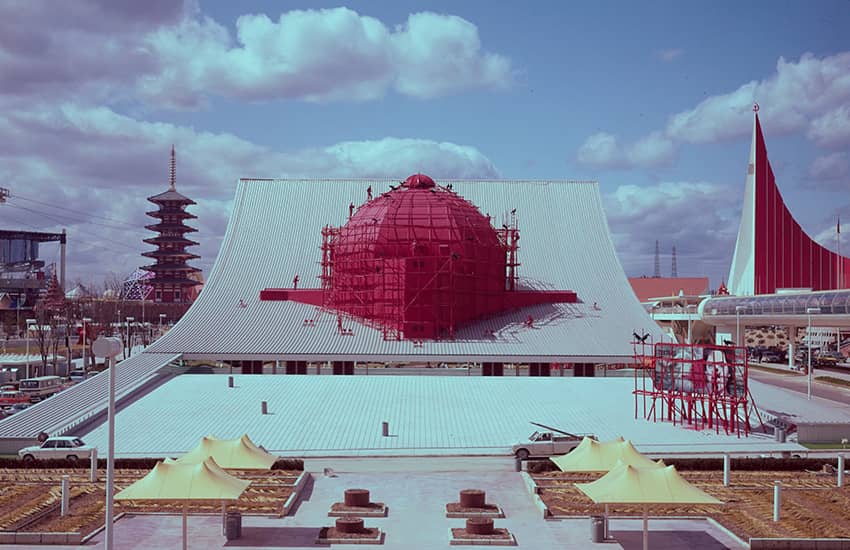

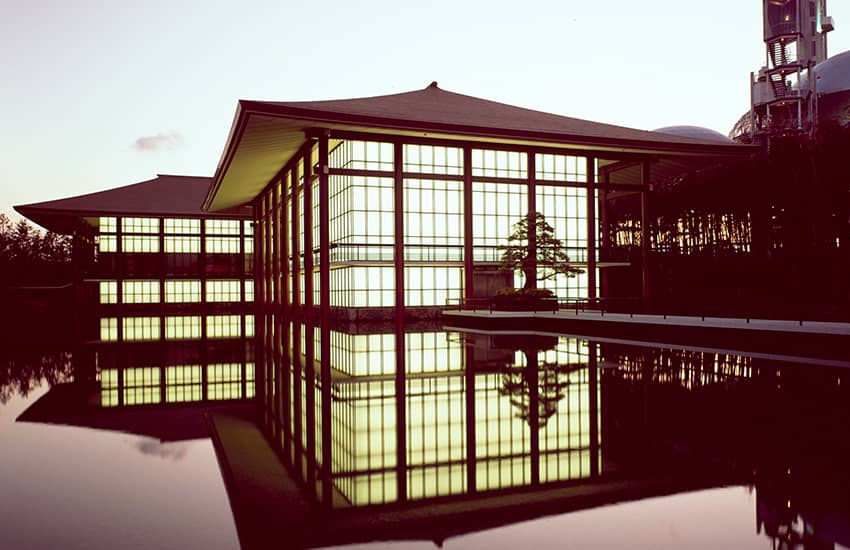

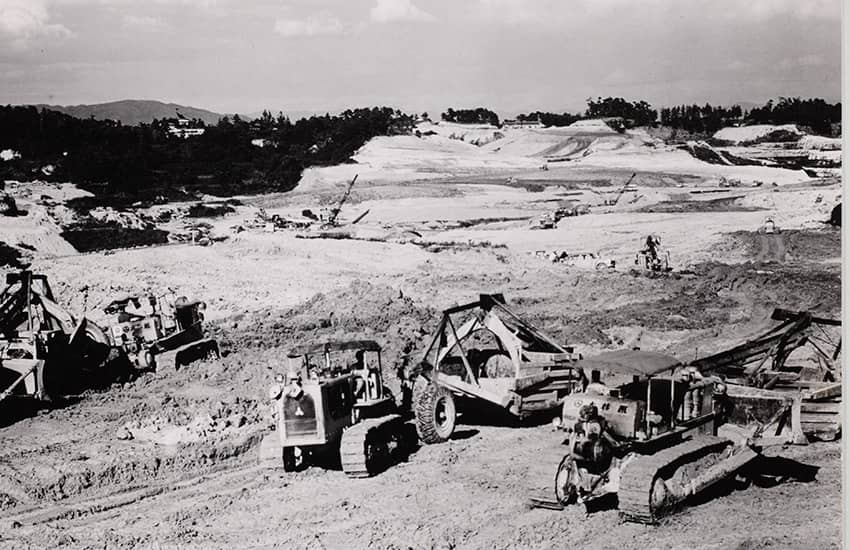

さまざまな取り組みにより、大林組は、土木工事では万国博会場敷地造成B-2工区、第3工区道路改良、お祭り広場の整地、日本庭園の排水などを、建築工事ではお祭り広場(他社と共同施工:JV)とエキスポタワー(JV)を建設。海外パビリオンでは、アメリカ、スカンジナビア、ギリシャ、キューバ、中華民国(台湾)、ハワイ、タイ、アメリカンパーク、サンフランシスコの各館を、国内パビリオンでは、みどり館(全天全周映像アストロラマ)、クボタ館、鉄鋼館(JV)、日本民芸館、ガス・パビリオン、日立グループ館、せんい館(JV)、松下館(JV)など数多くを手がけました。いずれのパビリオンも、独創性と特色を競い合って完成したものです。

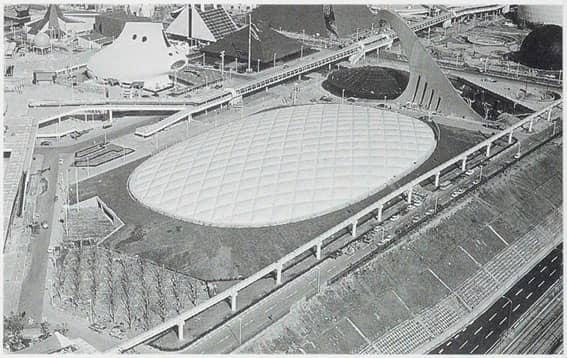

アメリカ館は、当時の同方式のエアードームとしては世界最大となった、1万㎡に及ぶ巨大な空気膜構造のドームです。設計協力と施工を担当した大林組は、外国人設計者らと共に、米国建築家にとって最大の栄誉といわれるアメリカ建築学会賞を受賞しました。

また、大阪府の旧・三和銀行(現・三菱UFJフィナンシャル・グループ)を中心に構成されるみどり会グループのみどり館は、大林組も参画したパビリオンで、大林組社長(当時社長:大林芳郎)がゼネラルプロデューサーを務めました。建築、展示の両面から思いを練り、全天全周映像アストロラマの出現となったもので、映像と音響の革命ともいわれ、万博の呼び物の一つとなりました。

■施工の円滑な推進に尽くす

関係会社間の連絡、地元住民との融和、交通、騒音などの公害防止、労務者の安全衛生などを図るため、大林組は他業者に呼びかけて万博建設協力会を結成しました。組織構成としては、総務、工事、安全衛生、労務厚生、交通防犯の5委員会を置き、各業界から選ばれた人材が責任者を務めました。

協力会の発足当時は道路も未完成だったため、資材の搬入や土砂搬出にも支障がありましたが、この協力会の活動によって多くの整備が進みました。協力会は、最盛期には関係会社を含めて247会社に及び、多数の会員を統率した取り組みとして、協力会に対しては日本建築学会から日本万国博特別賞が与えられました。

大林組は協力会と一丸となり、さまざまな夢の実現に向けて多数のパビリオンや会場施設の建設に挑み、完成しました。

アメリカ館

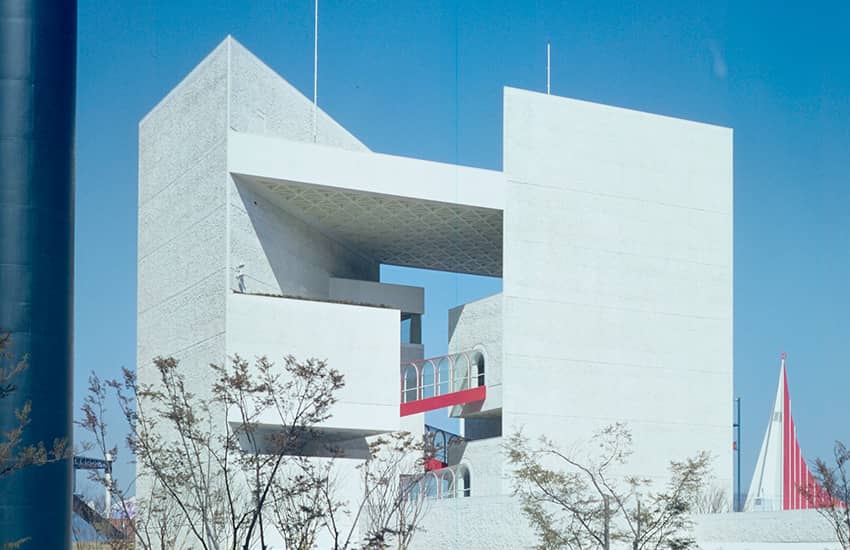

エキスポタワー

お祭り広場(大屋根)

ガス・パビリオン

キューバ館

ギリシャ館

みどり館

クボタ館

アメリカンパーク

サンフランシスコ館

スカンジナビア館

せんい館

タイ館

ハワイ館

松下館

中華民国館

鉄鋼館

日本民芸館

日立グループ館

万国博会場敷地造成B-2工区

建設の記録

大林組と万国博 ダイジェスト版

(動画再生時間:4分20秒)

大林組と万国博

(動画再生時間:28分2秒)

日本万国博 お祭り広場建設記録

(動画再生時間:34分33秒)

U.S. PAVILION

(動画再生時間:21分)