写真家の眼と感性で捉えた都市の

表情や姿を紹介していく

大林組のカレンダーシリーズ

「CITYSCAPES」。

本サイトでは、カレンダーを撮影した

写真家とその作品にフォーカス。

作家にとって都市とはどのような

存在なのか、その思いに迫ります。

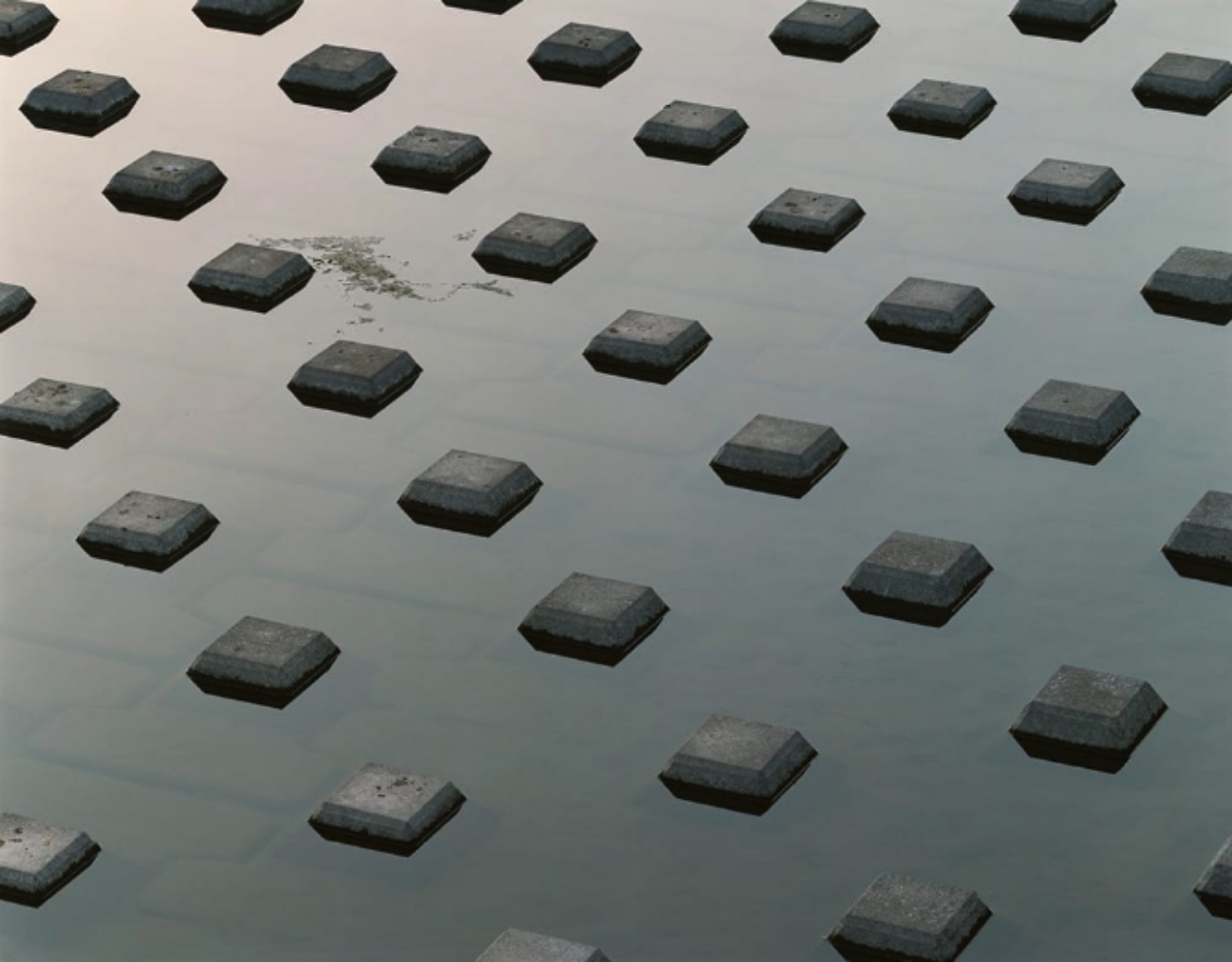

柴田 敏雄

Toshio Shibata

2026年版カレンダーのテーマは「geometry (幾何学)」。

造形美を探求する真摯な眼差しで独自の

写真表現を確立した柴田 敏雄さん。

モチーフの一つであるダム、橋などの

土木構造物の捉え方や、作品に対する

思いを伺いました。

土木構造物から浮かびあがる造形の骨格

実在するその場所は都市につながる

写真の面白さは、その場所が「実在する」ことにあります。行きたい人は誰でも訪れることができる。タイトルとしてニュートラルに地名を記しているので、「あ、あのへんかな?」と想像することもできます。もちろん時を経れば状況が変わって「在った」と過去形になることもあるかもしれませんが。

僕自身、こうして眺めていてあらためて気づくのは、どの作品も人々の生活につながる風景だということです。どれほど奥深い山で撮影しても、ある意味においては紛れもなく都市につながる景観、その時代を表現した「CITYSCAPES」の一部なのです。

都市のインフラストラクチャーを

造形として

以前、宮ヶ瀬ダム(神奈川県)で撮影しようと、高台に登った時のことです。ダムの遠く向こうに見える横浜市街と、横浜ランドマークタワーを一望しながら、僕は「ダムって意外に都市に近いんだ」とちょっとびっくりしました。考えてみればダムは都市のインフラストラクチャー、人の営みの基盤を支えているものなのですから当然といえば当然のことなのですが。

ただ、撮る対象としてのインフラストラクチャーはあくまでフレームの中の造形です。一般的な知識や情報に引きずられることなく無心に目を向けてこそgeometryな骨格が浮かび上がり、純粋な表現へとつながっていくように思います。

いつもの道でふと目に飛び込んだ

コンクリート

初めて撮った土木構造物は、建設中の宮ヶ瀬ダム近くで見つけた、道路脇のコンクリートの塊です。1983年のことで、撮影の行き帰りにしょっちゅう通っていた道で、最初は撮るつもりなどまったくありませんでした。

ところがある日、いつものように車で走っていたら、無機質なコンクリートが生き物のようにうずくまり、こちらを見据えているように感じたのです。まるで「撮らないの?」と囁いているかのようでした。

「なんだ、これは!?」「これは撮らなきゃダメだ」、そう思い、車を停め、カメラを構えました。撮ってみるとこれが実に面白くて。それ以来、擁壁、道路、堤防などのインフラを撮るようになりました。

自分がいつも見ている風景の中にあるものを撮りたいと、限られた人しか見られないものではなく身近な対象を探していました。あの時、なぜあのコンクリートの塊を撮りたいと思ったのか、どう解釈したらいいのかはまだわかっていなかったものの、この一枚が基点となり、今日まで土木構造物を対象に撮り続けています。

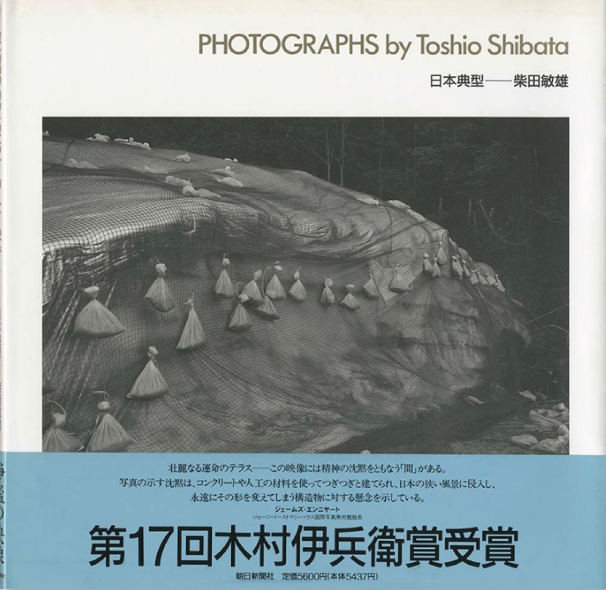

第17回木村伊兵衛写真賞を受賞。

同年写真集『日本典型』を刊行。

第17回木村伊兵衛写真賞を受賞。

同年写真集『日本典型』を刊行。

無心の中に訪れる「その瞬間」との出会い

フレームに切りとるのは

「そこに在る造形」

カメラを構える時、僕は対象をあくまでフレームの中の造形として捉えています。写真には、自分の知らないことを知る楽しさや、意識しなかった場面に出会って感動できる面白さがあります。それは絵画とは違う写真独自の世界、写真の良さであり強みなのだと思います。

言い方を変えれば、写真にはそこに在るものを受け入れるというPASSIVE(受身)な側面があるということかもしれません。シャッターを切ることで対象がいったんフィックスし切りとっていくことができるのです。絵を描くことは「自分の知っていることや自分の中にあるものをどう表現するか」でしたが、写真は必ず撮る対象があり、そこから何を受けとるかなのです。

フォルムとトーン、

空気感をフィルムに収めつつ

その際にいちばん大事になってくるのが、対象に対して自分がいかにニュートラルでいられるか、どれだけ無心でいられるかです。その点、ダムも擁壁も無機質なコンクリートであるがゆえに、格好の相手となってくれました。

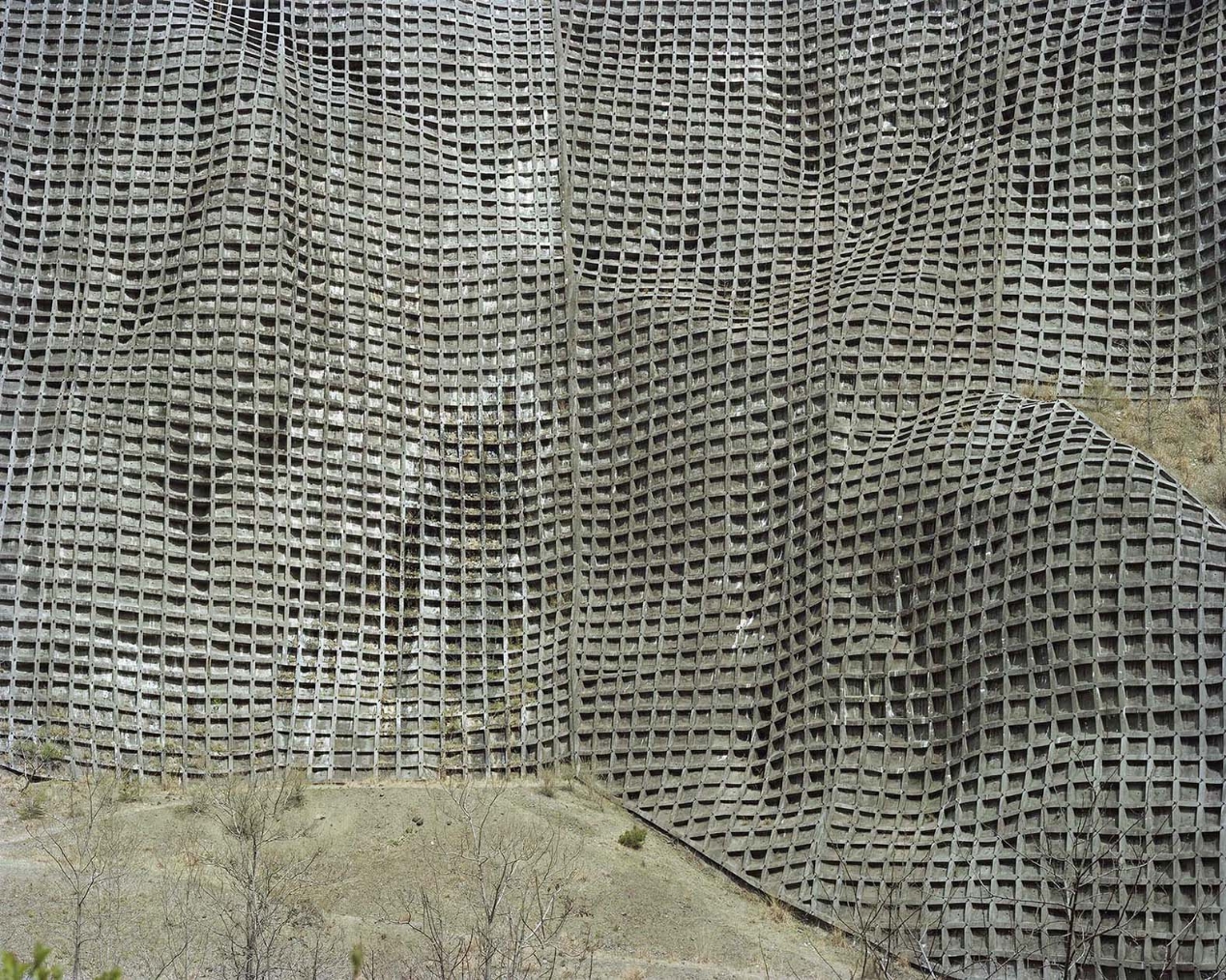

季節、時間帯、天候といろいろな要素が絡み合うなか、僕はある瞬間にたまたま居合わせてシャッターを切る。ちょっとだけその場を借りながら、フォルムとトーンと空気感だけを残して切りとって表現していきます。これまでずっとどこかでミニマルを追い求めてきた自分の感覚だけを頼りに、単純化しながらフレームの中に空間をつくっていくイメージです。とはいえ、これがすごく難しいのですが。

偶然の出会いを捉えるために

2007年に撮った大川村(高知県)の橋に出会ったのは、「疲れたからもう帰ろう」とした時でした。午後3時にもなれば陽が落ちていくような山深い場所にモヤがかかっていたんです。事前にここを撮ろうという強い意志があったわけではありません。でもその瞬間「あ、撮ってみようかな」とシャッターを切りました。本当に偶然の出会いでした。

撮影場所の多くは無名の場所です。いざそこに行った時に情報に引きずられてしまわないように、いつも下調べはあまりしないようにしています。紙の地図で、等高線などを手掛かりに見当をつけ、車で流しながら見つけていきます。

この運転している間が、実は自分を無にできる状態をつくってくれるいい時間なのです。どうでもいいことをつらつら考えたりしながら、雑念がなんとなく整理されていくのは、キャンバスに向かって絵の具が乾くのを辛抱強く待っている感覚に近いようにも思えます。

風景を静物画のようにフレームに収める

「作品の骨格」

いつもそうなのですが、対象物をそのまま写しながらも違う空間のようなものがそこにできればと、フレームの中に骨格のようなものを探していきます。それは形や色、あるいは流れのようなもので、強い骨組みのようなものを感じることなのです。

別の言い方をするなら「風景を静物画のような感覚で撮る」ということでしょうか。高校生の時、初めてセザンヌの画集に出会って画家を志そうと決めた時も、芸大で版画や映像の世界を志した時も、ベルギーで写真の世界に入っていった時も、セザンヌの語る自然への幾何学的考察の言葉は常に僕の中にありました。そして、それは「なにかしらの骨格を与えること」として僕の中に根づくことになりました。

「ものの境界」

もうひとつ、いつも写真を撮る時に気になるのが「ものの境界」です。自然と人工物のように異質なものが隣り合っている境目のこともあれば、面と面の境目のこともありますが、そこがどうなっているのかがとても気になるのです。

ドローイングでは、それは線という形で表現されることになります。現実にはそこに線は存在していないのですから、不自然に感じられるのです。

逆に写真には「ボケ」という問題があります。肉眼ではボケて見えることはないのに、写真になるとボケが生じてしまう。これがあまり自分には馴染まなかった。まあ、最近はさすがに老眼になってきているのでそうと言いきれないところもあるものの、これが大判カメラで撮り続けている理由のひとつになっています。

というのも、大判(4×5 や 8×10インチのカメラ)は、それぞれの部分を目で見た感じに近いものが撮れるからです。ピントを隅から隅まで全体に合わせることで、写り込んだすべてのものに作品の構成要素としての価値を持たせることもできます。35㎜では出しにくいクリアさもあります。

もうひとつ、大判で撮る理由となっているのが、必ず三脚を立てるというところです。車を降りて、三脚を出し、カメラを取り付けるという一連の所作のなかで、撮影にのぞむ気持ちが高まるのです。ピントグラスで逆さに映った被写体(=風景)を見ると、対象との距離感が失われるような感覚に襲われます。どんなに広い空間もミニチュアのように思えてきて、遠方のものもぐっと身近に感じられるようになり、風景を静物画のような感覚で受け止めることができる。どれほど大きなダムであっても、写真に撮ると静物画のようにフレームの中に収まってくれるのです。

擁壁・ダム・橋の先に

浮かび上がる「その時代の日本」

時代を表現できるものを撮りたい

日本で写真を撮ろうと留学先のベルギーから帰国したのは 1970年代の終わり頃でした。それまでヨーロッパ中を車で旅しながら写真を撮り続けていたのですが、「知らないものに反応している自分」では観光写真の域から逃れられないと感じたからでした。

ところが、現代美術のコンテクストの中で時代を表現できるものを撮りたいという思いを抱きつつ向き合った当時の日本は、のんびりとしたフランドル地方から戻った僕にはカオスの只中にあるように感じました。日本の古いものと、欧米から流入したものが混ざり合うなか、なにを撮ったらいいのか皆目わからないという状況でした。そこで見つけたのが夜の高速道路でした。余分なものが消えて光に浮かび上がるものだけがある世界。

そうして数年間撮り続けているなかで偶然出会ったのが、あの宮ヶ瀬の場面だったのです。「日本の伝統=日本らしさ」という考え方に乗らずに現代の日本を表現できると感じました。

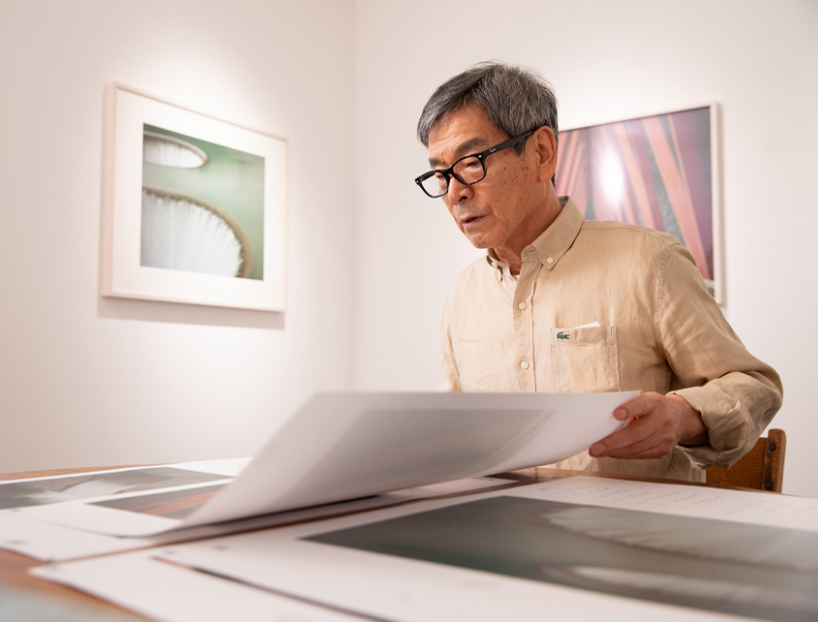

コンクリートに造形美を感じる

以来、ダムや擁壁、橋などの土木構造物を撮り続けています。これが僕の日本の捉え方なのかな、と思います。造形として純粋に惹かれたものを撮るというスタイルも変わることはないだろうし、自分が信じているものを極めたいという思いもあります。土木工事はアートシーンにおける規模の大きな造形行為のようにも思えますし、コンクリートにも美しさを感じます。地表に合わせて敷き詰められた擁壁の独特な連続性に、あるいはコンクリートを打設するたびに丁寧に整え積み重ねて築かれたダムの美しい造形に。

そういえば工事中の擁壁を撮影していた時のことです。現場監督がやってきて「写真ができたら買うよ、これ、僕の作品だから」と名刺と五千円札を渡されたことがありました。後日、約束通りプリントして送りましたが、そんな面白い出会いもありました。

これからも、

新たな出会いを求めて

それにしても撮れば撮るほど、走れば走るほど「日本って広いなあ」とつくづく感じます。どれだけ行っても行ききれない、同じ所も再訪すればまた新たな発見があるし、天候や季節で大きく変わる。10年たてば新しかったものも風雨に晒され経年変化するし、時には使われなくなっていることすらある。それになにより、自分の作品制作には「ゴール」はないと思っています。

最近は、土木構造物の周りのもの、たとえば植物などに視点を少し振ってみようとも考えています。もちろん、モチーフとして構造物を撮り続けるだろうし、基本的な制作手法もおそらく変わらないだろうと思います。そしてまだまだ撮りたいもの、撮るべきものがあるはず。そう感じながら、今度はどこに車を走らせようかと考えています。

山形県尾花沢市 2018年

山形県尾花沢市 2018年 岩手県奥州市 2018年

岩手県奥州市 2018年 愛知県北設楽郡豊根村 2011年

愛知県北設楽郡豊根村 2011年 山梨県南アルプス市 2021年

山梨県南アルプス市 2021年 福島県河沼郡柳津町 2010年

福島県河沼郡柳津町 2010年 Grand Coulee Dam, Douglas County,

Grand Coulee Dam, Douglas County,

WA 1996年 岩手県九戸郡軽米町 2018年

岩手県九戸郡軽米町 2018年 高知県吾川郡仁淀川町 2014年

高知県吾川郡仁淀川町 2014年 宮城県栗原市 2016年

宮城県栗原市 2016年 福島県大沼郡会津美里町 2007年

福島県大沼郡会津美里町 2007年

柴田 敏雄

Toshio Shibata

1949年東京生まれ。東京藝術大学大学院油画専攻修了後、ベルギーのゲント市王立アカデミー写真科に入り、写真を本格的に始める。日本各地のダムやコンクリート擁壁などの構造物のある風景を大型カメラで撮影、精緻なモノクロプリントで発表、2000年代よりカラーの作品にも取り組み始め、その表現の領域を広げる。国内外多数の美術館に作品が収蔵されている。

【主要な展覧会歴】

1997年「Toshio Shibata」シカゴ現代美術館。2008年「ランドスケープ 柴田 敏雄」東京都写真美術館。2012年「与えられた形象―辰野登恵子/柴田 敏雄」国立新美術館。2013年「Toshio Shibata, Constructed Landscapes」Peabody Essex Museum。2022年「写真と絵画―セザンヌより 柴田 敏雄と鈴木理策」アーティゾン美術館。

【主要な受賞歴】

1992年 第17回(1991年度)木村伊兵衛写真賞。2009年 第25回東川写真賞国内作家賞受賞。日本写真協会作家賞受賞。

2025年12月2日~2026年3月14日、ギャラリー「THE BRIDGE」(大阪 淀屋橋)にて個展「geometry」を開催。

THE BRIDGE サイト

https://www.obayashi.co.jp/the_bridge.html