OBAYASHI INTERVIEW

#02 NAMI NAKAMURA Engineer

SDGsの達成に世界が挑み、限られた資源を再利用する技術に大きな注目が集まる現在。大林組の中村奈美は、農業における「循環」というテーマに学生時代から取り組み、いまもその最前線で働いている。循環型農業をめざす大林組の未来構想「COMPACT AGRICULTURE」と、その根底にある「循環」の考え方について話を聞いた。

Q:まずは自己紹介をお願いできますでしょうか?

A:いま私は、大林組ビジネスイノベーション推進室(BI室)で、農業の事業化検証を行っています。BI室に所属する前から、千葉県でミニトマト栽培の事業に携わり、大林組の既存技術を応用した生産性向上の技術を開発していました。現在はインドネシアにある植物工場で、亜熱帯地域では栽培が難しいトマトなどの果菜類の栽培技術を確立し、事業化に向けた検証を行っています。

Q:あらためて大林組の「COMPACT AGRICULTURE」について簡単にお聞かせいただけますか?

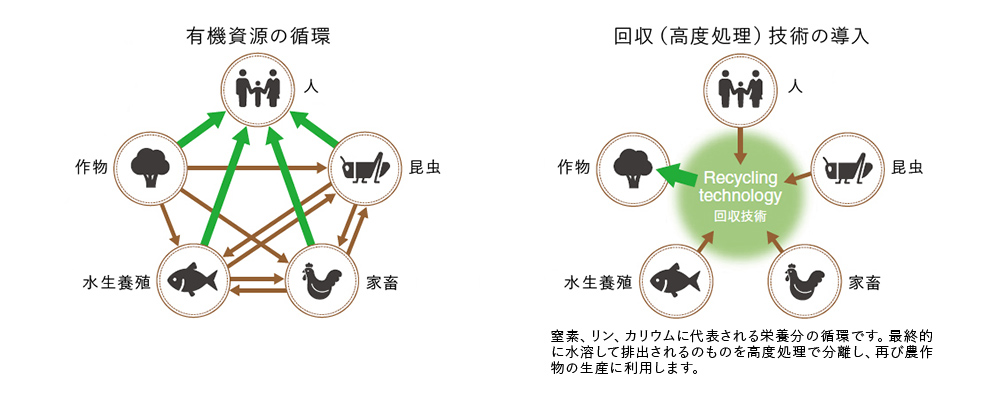

A:農業がもともと持っていた物質の循環機能を人工的に再現する、究極の地産地消という構想です。ひとつの建物の中に、全自動の食糧生産工場と、人間の生活エリアを共存させて、農作物の栽培に必要なあらゆる物質を循環させます。たとえば植物の三大栄養素である窒素・リン・カリウムは、下水処理から取り出され、また人間の吐いた息に含まれるCO2も、回収されて再利用されます。

Q:「COMPACT AGRICULTURE」の背景にある、「循環」の考え方についてお聞かせいただけますか?

A:いま食の世界で起きていることは、生産地から消費地へはものが動くけれど、消費地から生産地へはものが動かない、という現象です。かつては畑に種をまいて、育ったものを人間が食べて、その排泄物を肥料として土地に戻す、というサイクルがありました。現在は、たとえば東北でつくったお米が関東で消費されると、お米の栄養分は一部が人間のからだに吸収され、残りが排泄物として出ていきます。それは関東の下水処理場で、微生物の力で分解され海に流されますが、分解したからといって消えてなくなるわけではありません。養分は微生物の体内に残り、そして微生物はどんどん増えていくので、最終的に微生物を集めて下水処理場で燃やしています。こうした消費する一方という状況は、やはり課題だと思います。

Q:中村さんはどのような形で「COMPACT AGRICULTURE」に関わられたのでしょうか?

A:もともとこの構想は、広報誌「季刊大林」で発表されたものです。農業をテーマにすることが決まった段階で、大林組で一番農業に詳しい人間として呼ばれ、検討チームに参加しました。一番悩ましかったのは、「ワクワクする農業」というお題ですね(笑)。農学部の学生さんの声を聞いたりしながら、あらためて自身の農業における志とは何かを考えました。効率を考えるなら、やっぱり生産と消費は分離されているほうが良いんです。実際にそういう案も出ていたんですが、それでも私は、循環というところにこだわりたかった。地球温暖化問題をきっかけにCO2の排出については広く知られるようになりましたが、「炭素を循環させるだけではダメなんです!」と熱弁をふるった記憶があります(笑)。

Q:現在の研究を始められるのには、どういった経緯があったのでしょうか?

A:子どもの頃から自然環境には興味があり、大学では環境系の学部に入って、家畜の排泄物を再利用する研究をしていました。大林組へは中途入社したのですが、前の会社では、水処理や、廃棄物処理、資源の再利用といったプラントのプロセス開発や、事業化プロジェクトに携わっていました。ただここは非常に難しい領域で、新しい技術の開発を継続することが難しくなっていったんです。そのとき、他の領域の仕事をして会社に残るという選択肢もあったんですが、それまで自分の中で追求してきた「環境保全技術の事業化はできないのか」というテーマに対して、「もう少し頑張れば何かがわかりそう」という感覚がありました。そこで、再生可能エネルギー事業を推進していた大林組に入社し、いまにいたります。

Q:お話を伺っていると、「循環」というテーマへの熱意のようなものを感じます。そう考えるようになったキッカケはあるのでしょうか?

A:何か個人的な原体験があるというよりは、シンプルに、そのほうがあるべき姿なのでは、という思いがあります。ある国では農作業に労働力が搾取され、ある国は飢餓に苦しんでいる、といったことが起きている中で、自国内で生産して自国内で消費するという循環がどこの国でもできれば、そのほうが楽だし合理的じゃないかという感覚ですね。

Q:いままさに最前線で取り組まれている植物工場事業での、「循環」のチャレンジについて教えてください。

A:家畜の排泄物から始まって農作物を育てる、というところは、ある程度まで理解できたと思います。次は農作物から食のあいだ、そこを研究したいです。たとえば、良いものをつくる生産者がいても、自分で売り先を開拓できずに卸してしまうと、本当に欲しい人のもとに商品が届かなかったり、商品価値が正当に評価される機会を失ってしまったり、といったことが起きます。これは産業構造の問題なので、生産だけでなく加工や流通も含めたソリューションが必要です。キーポイントは、生産と消費のつながりの中にある。私もまだまだ勉強が必要な領域ですが、挑戦していきたいと思います。

Q:最後に、いま大林組は「つくるを拓く」を掲げていますが、中村さんが拓いていきたいことがあれば教えていただけますか?

A:「私もできるかも」と他の人に思ってもらえるような人材でありたいです。新しいことをやるのって、9割しんどいと思います(笑)。もういいや…と思うことも多い。それでも諦めずにいられるのは、やっぱり社内外から応援や支援をいただいているから。それに対する感謝の気持ちが大きいです。ファーストペンギンの役割を期待いただけるのであれば、その期待に応えるため、先頭を切らせていただくということに尽力したいと思っています。