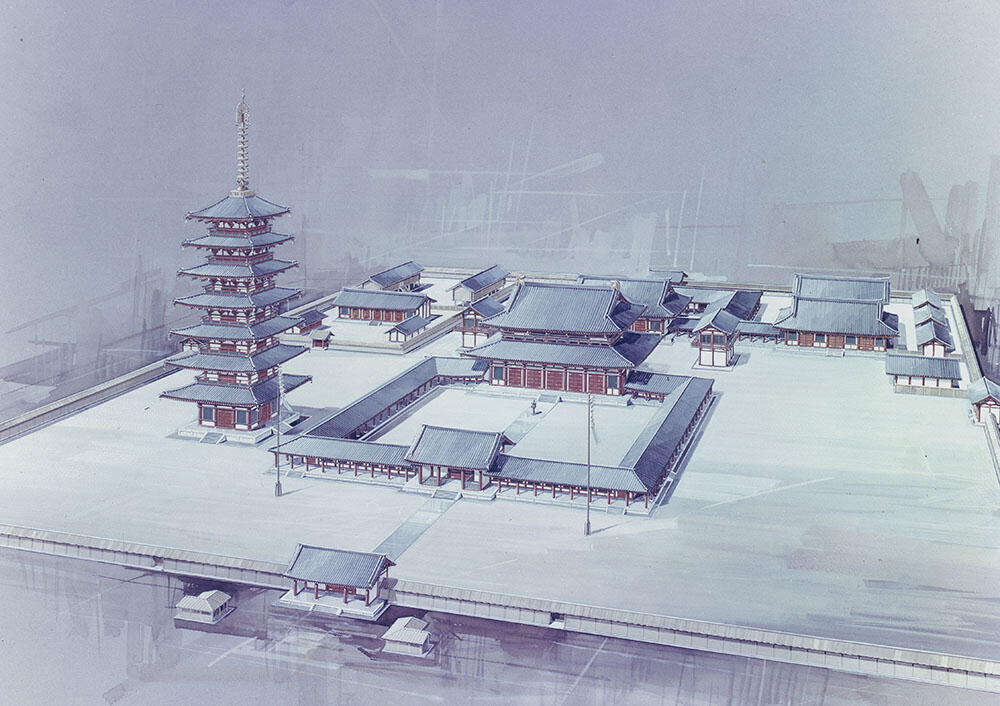

遠江国分寺の復元

復元:大林組プロジェクトチーム

710年に平城京へ都が遷都され、それから80余年間にわたる奈良時代にもっとも栄えたとされるのが「咲く花の匂うがごとく」と謳われた"天平時代"である。大唐の法制に習って初めて導入したばかりの"律令体制"に、天皇や貴族たちの意欲も旺盛で、巨財を投じて、都周辺に現代にまで伝わる東大寺や春日大社、唐招提寺、薬師寺、さらに正倉院など大伽藍を建立した。この時機に、さらなる一大実践が試みられている。木造では最大級の高さ60mもの七重塔を備えた大伽藍"国分寺"の建立が全国六四カ所で展開されたのである。

相次ぐ争乱

しかし、その国内状況は、まさに苦悶の真っ只中にあった。皇位継承者の長屋王が藤原宇合に攻め殺され、権力者藤原不比等の4人の息子が天平九年の夏、天然痘により相次いで病没。いっぽう大宰府次官の藤原広嗣が左遷された九州で挙兵し、次いで左大臣橘諸兄が密告により辞任させられ罰される。また、かつて大師正一位にまで昇りつめた藤原仲麻呂が挙兵し、逆に攻め殺された。皇位継承争いや貴族相互の暗闘が尽きなかったのだ。それはひきもきらず政治の混乱にほかならず、国家の不安定ぶりもきわまっていた。争いは権力内部ばかりではなかった。東北地方の蝦夷の蜂起は軍事拠点多賀城に火を放ち、30年にもわたったし、同じころ南九州でも隼人族が中央政府軍と戦闘を繰り返していた。

あいつぐ造都や造寺、それに辺境への派兵は税としてそのまま民衆への過酷な負担となる。当時の民衆は生きていくのが精いっぱいだったようで、諸国に大地震が相次ぎ、数年にわたる旱魃はさらに飢饉や疫病をもたらし、道端には餓死者や病死者が放置されたままという有様だった。国という体裁を整えたはずの"律令"体制は、スタート早々から民衆を苦しめ、全国に混乱と疲弊をはびこらせていた。

仏教国家へ

このとき、聖武天皇と光明皇后をはじめとする主導者たちは、仏教の力によって「鎮護国家」、すなわちその力で厄災を避けて国を護ろうとする「国家仏教」づくりに邁進する。混迷の只中の天平13年(741)3月、聖武天皇は諸国へむけて「国分寺創建の詔」を発した。巨大な七重の塔を建造し、「金光明最勝王経」などを書写して納める金光明四天王護国之寺(国分僧寺)ならびに法華滅罪之寺(国分尼寺)の建立を、東の果ては現在の仙台、西は長崎県壱岐島にまでいたる全国64ヵ国に命じたのである。難事業であり、造営費用の捻出は容易ではない。各地の工事はなかなか進行しなかったようで、中央政府は都合7回も着工督促の令を出している――この仏教寺院による空前絶後の一大ネットワークづくりは、奈良時代末には完成したが、しかし、存在期間が短く、文献資料も乏しいためその実態はよく分かっていない。地方の行政単位ごとに寺院を設ける例は大陸の唐の先例に習ったものであるが、日本では他に例がない。具体的にいったいどのような施設であったのか、その姿を蘇らせて、天平のもう一つの側面にアプローチしてみたい。

遠江国分寺の復元

私たちは、まず復元にもっともふさわしい寺院探しからスタートした。しかし、そのほとんどは遺跡も残っておらず、存在地すらよく判っていない。そこで、われわれは静岡県磐田市の「遠江国分寺」を復元することにした。その理由は①国分寺遺構として1951年に日本最初の本格的発掘調査がされて、遺跡の保存状態が良い ②寺域600尺(180m)四方を有する典型的な伽藍配置である ③詔に「其レ国ノ華」とある立地条件をよく満たして、旧東海道沿いの景勝地であることだ。ただし、平安中期には他の国分寺同様に顧みられなくなり、七重塔も早くに倒壊し、小規模な寺と化して、それも明治初年の廃仏毀釈政策により廃寺となっていた。

七重塔

国分寺のシンボルともいえる七重塔は先の発掘の際、基壇の跡と中央の芯柱を載せる心礎石が出土している。基壇は15.4m四方で、塔は最下層の一辺が9.5mの正方形、塔芯は径一・七㍍、塔全高が66.5mと発掘調査時にすでに判定されていた。私たちはこれに従い、現存する奈良朝制作の模型である元興寺極楽坊や海竜王寺の五重小塔を参考にした。各層は上層になるにつれ柱間と軒出しの寸法が縮小していく。塔頂の相輪は奈良・当麻寺の西塔のものを、軒組みは唐招提寺の金堂をモデルにした。

金堂・講堂・廻廊

金堂の中心と伽藍全体の中心が同じであり、同時代の法隆寺の金堂を参考にした。基壇間口33.3m、奥行き21mの正面には幅4.5mの石の階段三段が発見されている。ここに間口7間、奥行き四間とこれもすでに判定されていた金堂を置く。内部に大きな丈六仏を安置したと想定し、外回りに庇型の裳階構造を採用した。また、屋根は重層入り母屋とし、瓦に金箔を貼ったシ尾を置き、格調あるものとしている。

遠江国分寺の講堂址は、先の発掘調査によって初めて位置が確認された。基壇の規模は間口29.1m、奥行き18.1mだが、講堂本体の数値と様式は不明である。そこで、やはり同時代の法隆寺の講堂を参考に金堂と合わせて単層の入り母屋屋根とした。

金堂と中門をむすぶ回廊は、並んだ二つの通路の間を壁で仕切り、両外側を吹き放しとした複廊である。全幅7.7m、柱間3mと推定し、これも法隆寺の回廊を参考とした。さらに、未発掘であるが国分寺の運営上どうしても欠かせない施設も多く、鐘楼、経蔵、僧房、食堂なども他の古代寺院を参考に推定してみた。以上が想定復元の概要である。そして、これを現代に建設する場合の費用を見積もってみた。七重塔=34億9600万円 金堂=27億9000万円で、これを主体に伽藍全体では合計119億7000万円となる(註;木材部はすべて台湾ヒノキを使用するものとする)。完成までの全工期は約5年である。

ネットワーク装置

国分寺の設計者は、唐から帰国したばかりの留学僧「道慈」であった。 唐の大官大寺の伽藍を密かに描き写して帰国したとされ、寺院設計の技量は国内随一の手腕であった。当時の地方社会では、どのようなものをどのように造ればよいのか理解できなかったようで、そのため、彼の手になる「国分寺建築の説明書」すなわちモデル設計書が全国各地へ送られたという。しかし、その内容を知る資料は今なお見つかっていない。

納めるべき仏像、経典、僧侶の数から七重唐はじめ伽藍配置や立地の条件にいたるまでごく具体的にわたる全国一律の号令であった。それぞれの寺の財源としての封戸や田畑までも定めて、これほどマニュアル化が徹底した実践は他にない。それは、地方への権力誇示や仏教への帰依のためばかりではなく、最新の大唐の文化導入を全国へ波及させるためのネットワークづくりでもあったようだ。

国分寺では、仏典を納め読誦するばかりでなく、僧の教育機関としての活動もあり、図書館に相当する経蔵をそなえ、時の区切りを告げる鐘の音も遠くまで響き渡らせていた。人びとが初めて聴く音である。さらに、毎月のうち日程を定めて周辺の人びとを集め、仏の教えや善悪を説く説教ももたらされていたようだ。催事には寺院内で管弦の催しもおこなわれ、赤く聳える七重塔を見上げながら、一般の人びとも一緒に楽しんだともいわれる。

それは、まだ掘建て柱に竪穴の住居に住む人びとが、初めて間近かにする文明の登場でもあった。以降の世を変えるように、人びとは最先端の価値観やモラルを自分のものとし、あるいは朝な夕なに響く鐘の音に、史上初めて時間を定量化し皆で共有することを覚えだす。すなわち、国分寺は全国に張り巡らされた文明装置でもあった。国分寺より以前、あるいは後代に建立された大寺院のほとんどは、都の周辺に集中し、そこに小宇宙を形成していたにすぎなかった。それに対し、全国にネットワークされた国分寺は、仏教文化と同時に大唐世界の文化も開放し、あまねく文明を変容させ再構成させだす。この寺は、新国家づくりの絶えまない苦悶とともに、人びとが明日にむかって大きな階段をのぼっていくことを可能にした装置でもあったと理解できる。

- 現在のページ: 1ページ目

- 1 / 1

No.8「寺」

日本という国が形成される過程の中で、寺が果たした役割は見逃せない。寺には、本山から末寺まで、網の目のようにつながった系列があって、その影響は日本中に及ぶ。国家としての形成が進むにつれ、行政庁もより強力に全国に網羅されていったが、行政面でカバーしきれないものも少なくなかった。そのすき間を埋めるように、寺は民衆の間に浸透していく。一に宗教としてだけにとどまることなく、文化や教育や、広く民衆の心の拠点として。

日本が一つの国として、そこに住む人々が共通の認識や常識、共通の発想や論理を育むに至る過程に、寺があった。本号では、その意味で特に"寺"の源に焦点をあて、寺とは何であったのか、再確認してみた。

(1980年発行)