ABOUT CARBON NEUTRALITYカーボンニュートラルとは

カーボンニュートラルという言葉は知っていても、いざ説明するとなると難しいものです。

ここではカーボンニュートラルについてご紹介いたします。

カーボンニュートラルとは

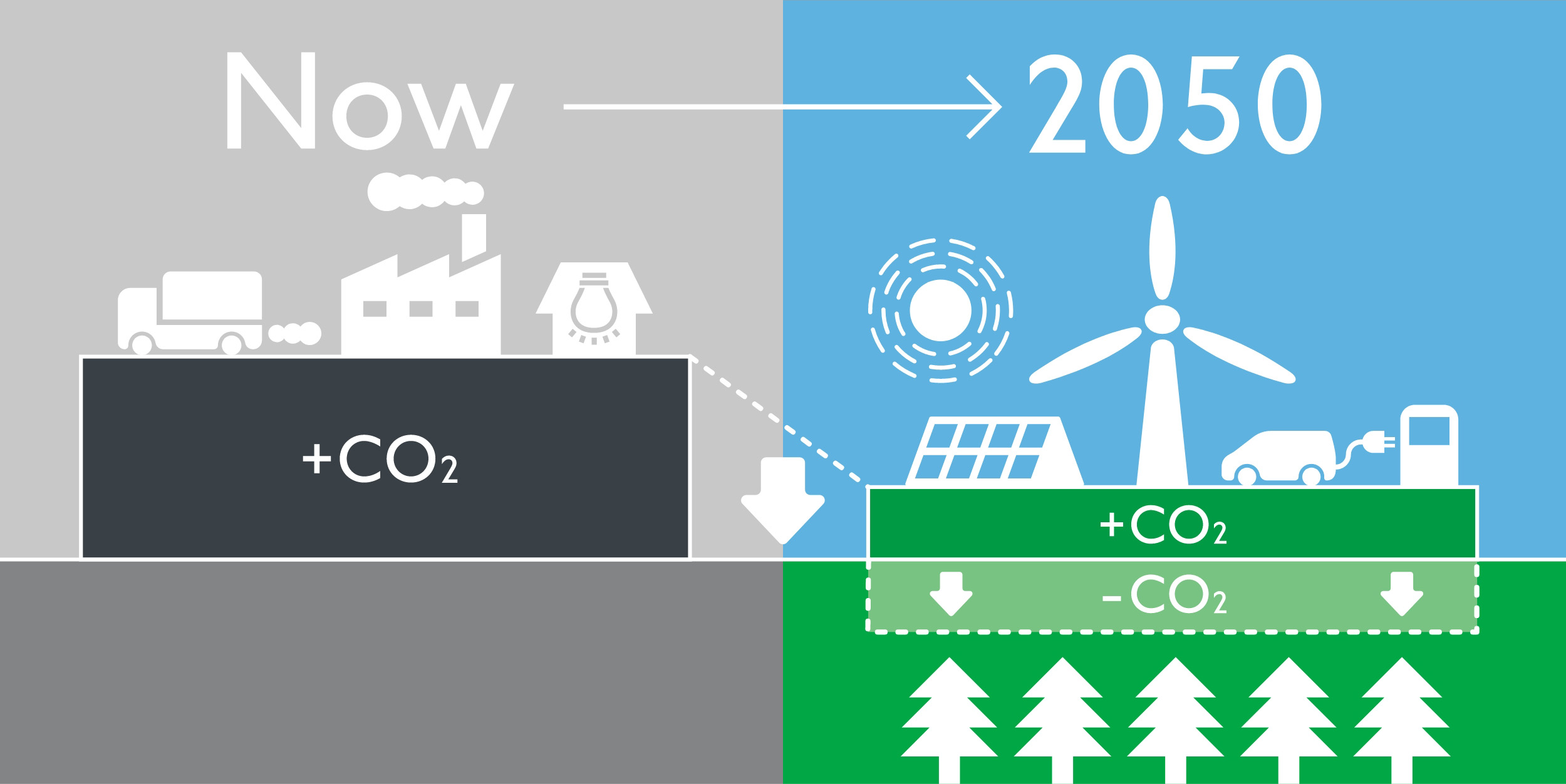

カーボンニュートラル(Carbon Neutrality)とは、「温室効果ガス(GHG:Green House Gas)の排出量と吸収量を均衡させること」を意味しています。

二酸化炭素(CO2)をはじめとする温室効果ガス(GHG)の「排出量(+CO2)」から、植林、森林管理などによる「吸収量(-CO2)」を差し引いて、その合計を実質的にゼロにすることを意味しています。「排出量」と「吸収量」が中立(ニュートラル)な状態にすることを「ネットゼロ(Net Zero)」または「正味ゼロ」といいます。

全世界で取り組む2050年カーボンニュートラル

世界の平均気温は、産業革命前と比べ、すでに1℃上昇しており、気温上昇と因果関係のあるCO2削減は世界的な課題です。

世界的な気候変動危機を回避するため、2015年に開催された国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)において、「平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」こと、および「21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる」という2020年以降の温室効果ガス排出削減などのための新たな国際枠組みである「パリ協定」が採択され、現在では120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げています。

その目標に伴い、世界中のあらゆる企業では事業活動におけるカーボンニュートラルに向けた目標を設定し、温室効果ガス削減の取り組みを急速に進めています。

2020年10月、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルをめざすことを宣言し、その後、国家戦略であるグリーン成長戦略(経済産業省ウェブサイト)を公表しました。

グリーン成長戦略では、2050年カーボンニュートラルへの取り組みを、経済と環境の好循環につなげるための産業政策として位置づけ、14の重要分野ごとに目標を掲げて現状の課題と今後の取り組みを明記し、予算、税、規制改革・標準化、国際連携などさまざまな政策を盛り込んだ実行計画を策定しています。

カーボンニュートラルを実現するために

では、カーボンニュートラル社会を実現するために、取り組むことは何でしょうか。

石炭や石油などの化石燃料を燃焼することにより、CO2などの温室効果ガスが発生します。大気中の温室効果ガスが増えることで温室効果が強まると、地球の表面の気温が高くなります。その結果、温暖化が起因と考えられる洪水、渇水、高温や海面上昇による水害などの異常気象の発生や災害の激甚化が進み、人間や地球上のすべての生物の生命に多くのリスクがもたらされるといわれています。

また、気候変動が企業の「物理的リスク」(保有資産の直接的な損傷、サプライチェーンの寸断)を拡大させ、自国の経済活動に破滅的な影響を与えます。

カーボンニュートラル社会の実現には、まず、温室効果ガスの排出量を削減することが必要です。

CO2排出量の削減

温室効果ガスの排出量を削減するためには、石炭や石油などの化石燃料の使用を削減することが有効です。現在使っている電力やエネルギーを抑制することや、CO2を回収し、再利用または貯蔵するCCS/CCUSなど大気に放出される温室効果ガスの量を削減する取り組みなどが多く進められています。

さらに、新しいエネルギーの使用が求められます。

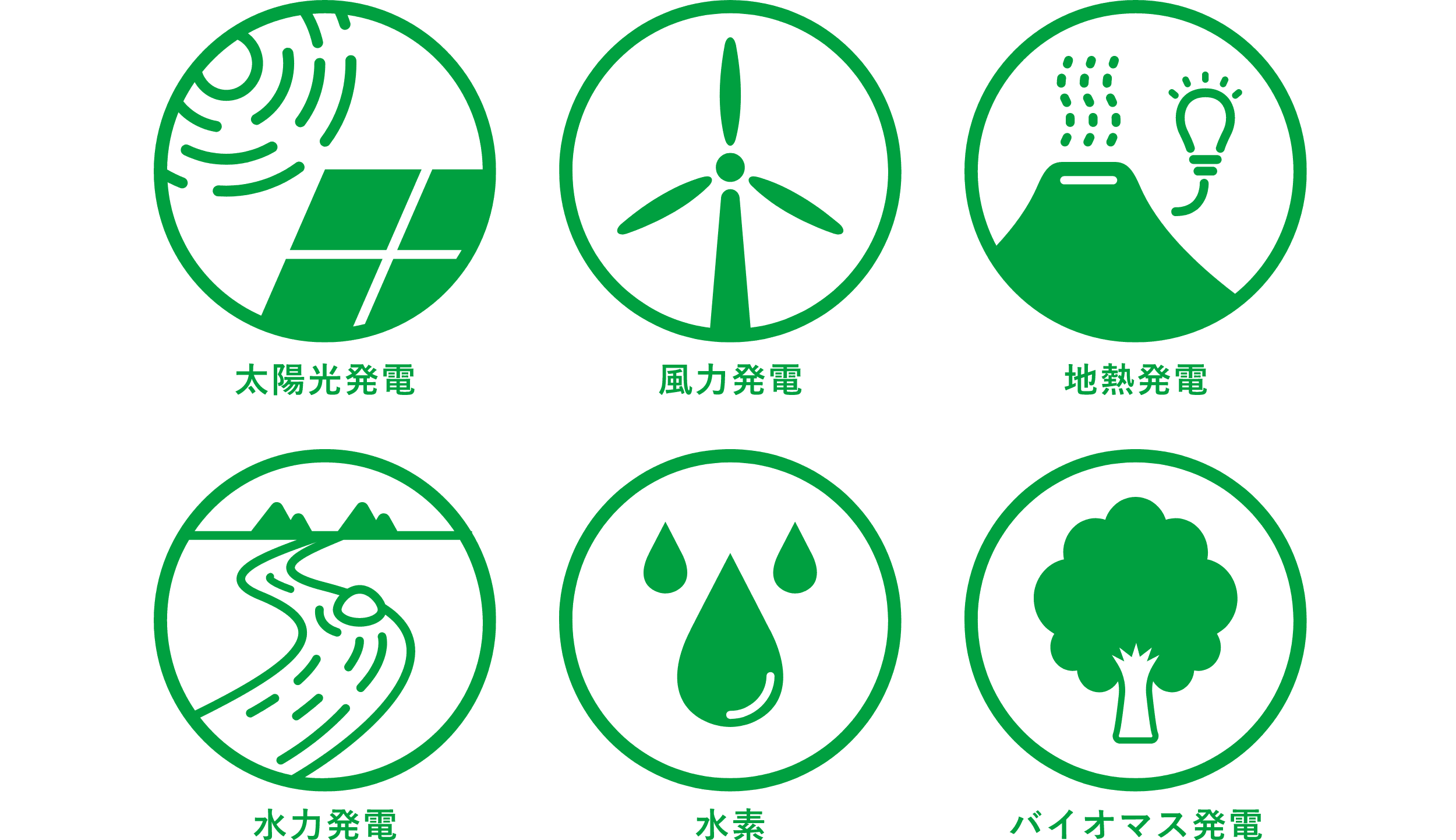

自然の力を活用して電力やエネルギーを発生させる太陽光、風力、地熱などによる「再生可能エネルギー」、燃焼時に温室効果ガスを排出しない「水素エネルギー」は、「排出量」を削減するための取り組みです。

また、動植物などから生まれた生物資源である「バイオマス燃料」にも大きな期待が寄せられています。木材などのバイオマス資源を燃焼させた場合、CO2は発生しますが、植物は成長過程で光合成によりCO2を吸収して成長するため、実質的にはCO2を増加させないと考えられます。そのため、バイオマス資源の燃焼によるエネルギーは正味ゼロ(ネットゼロ)であり、バイオマスは「カーボンニュートラル」な資源といわれています。

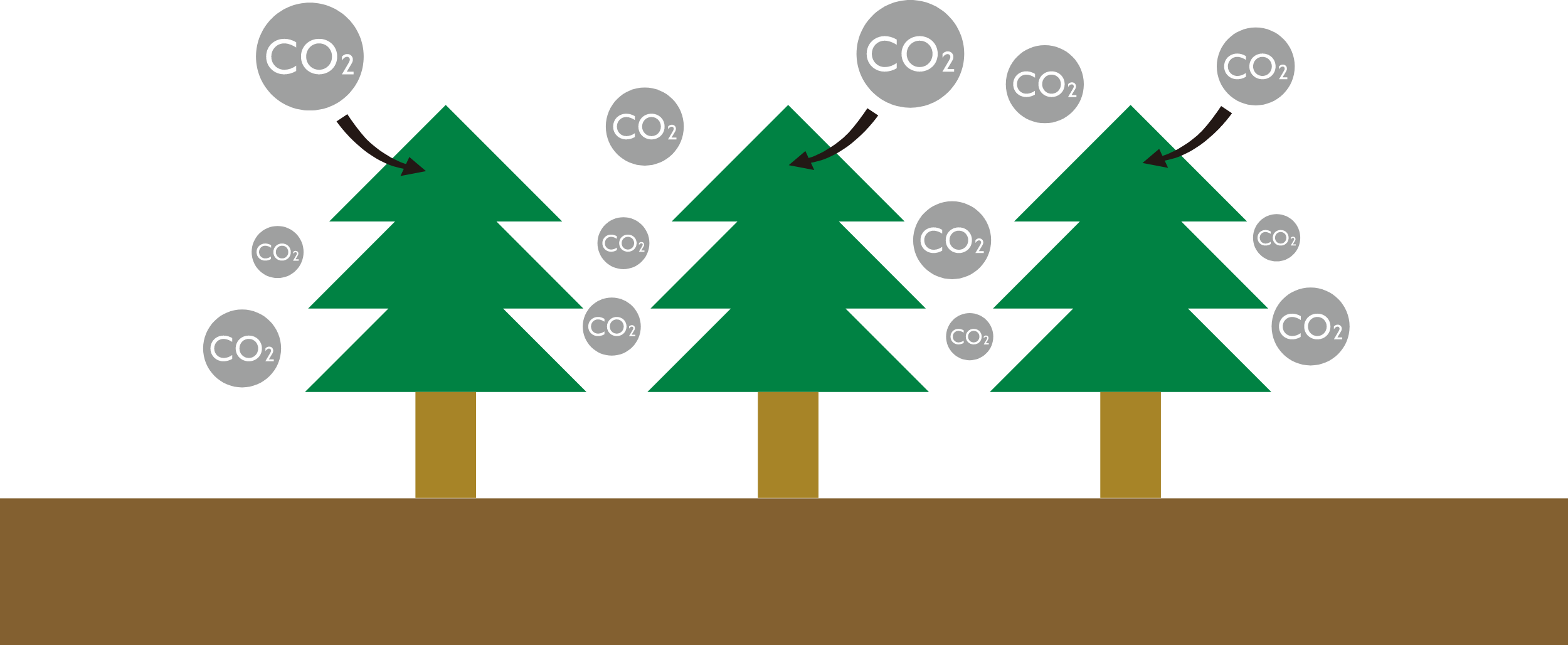

CO2の吸収

温室効果ガスの「吸収量」を増大させることも、カーボンニュートラル社会の実現のためには重要な取り組みです。

森林の管理・保護を行う自然環境保護活動や都市緑化、自然の資源を循環させる循環型社会の構築、自然由来の素材を活用した建築などさまざまな取り組みが行われています。

サプライチェーン排出量「スコープ1、スコープ2、スコープ3」とは

企業のカーボンニュートラルの取り組みにおいて、温室効果ガスの排出量の削減において重要な指標として、サプライチェーン排出量の削減を目標として掲げられています。

サプライチェーン排出量とは、温室効果ガスの排出について、自社の自らの排出だけでなく、事業活動に関係するあらゆる排出を合計した排出量を指しています。

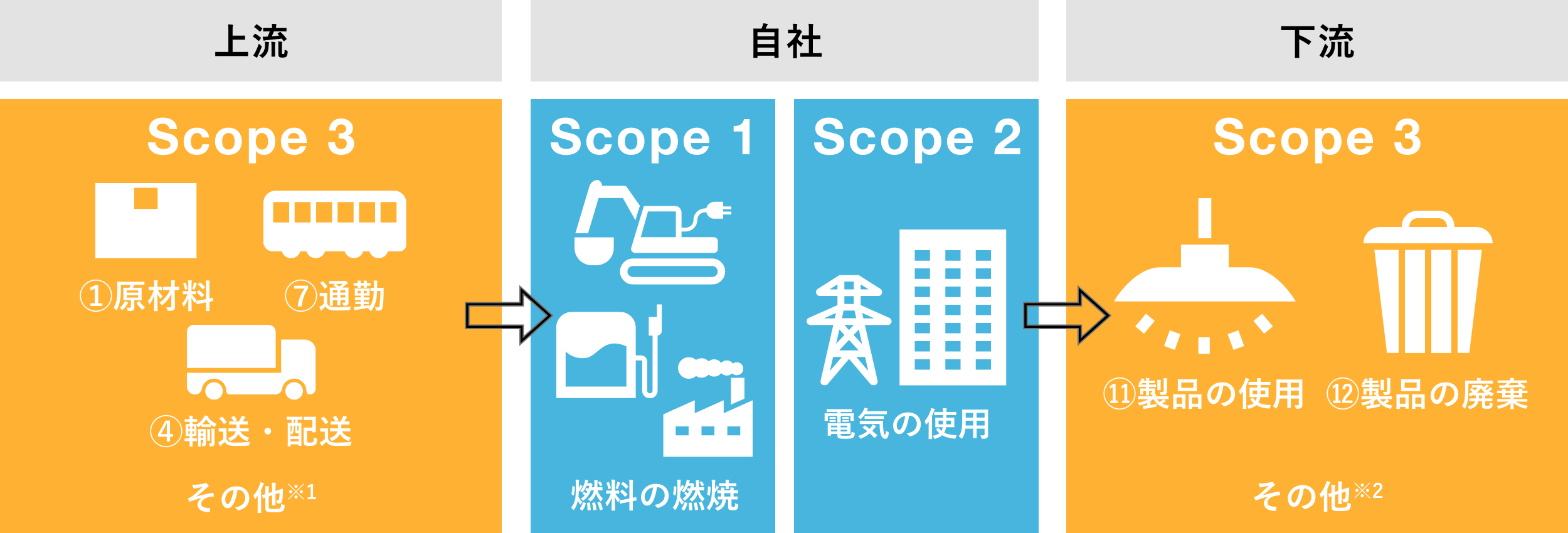

つまり、原材料調達・製造・物流・販売・廃棄など、一連の流れ全体から発生する温室効果ガス排出量をサプライチェーン排出量といいます。また、サプライチェーン排出量はその段階によってScope1、Scope2、Scope3と区分されています。

「Scope1排出量」+「Scope2排出量」+「Scope3排出量」

Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)

Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

Scope3:Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

※1:②資本財、③Scope1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動、⑤廃棄物、⑥出張、⑧リース資産

※2:⑨輸送・配送、⑩製品の加工、⑬リース資産、⑭フランチャイズ、⑮投資

企業におけるカーボンニュートラルへの取り組みは、自社だけでなく、サプライチェーン全体で目標を設定し、取り組むことが必要だといわれています。

なお、大林組を含む建設産業は、さまざまな理由から一般の企業とは異なる取り組みでサプライチェーン排出量をとらえる必要があります。