REASON大林組がカーボンニュートラルに取り組む理由

私たちには、建設現場内の取り組みだけでなく、

CO2排出量の少ない建造物をつくることが求められています。

INDEX

社会のインフラを担う産業としての責務

あらゆる産業で取り組みが進むカーボンニュートラル。とくに建設業界は基幹産業の一角として、カーボンニュートラルの取り組みをリードし、社会課題を解決する必要があると考えられています。

その理由に、CO2の排出量部門内訳では、エネルギー産業に次ぐ形で22.4%を製造・建設業部門が占めているという現状があります。

社会のインフラを担う企業として、CO2排出を抑えるということは、その他の産業をリードする役割を担っていると考えています。

建設業界の取り組み

建築物省エネ法

2015年に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が公布されました。建築物エネルギー消費性能基準を設け、非住宅部分の面積が300㎡以上の新築/増改築の場合には同基準への適合が、床面積300㎡以上の新築/増改築の場合には同基準への適合についての届出が、それぞれ義務づけられています。

資材・建材や施工方法

新資材・建材の開発や大規模な改革が進められています。サステナブルな環境配慮型の資材としては低炭素型のコンクリートがあります。

鉄鋼の製造過程でできる産業副産物などを用いることでCO2排出量を減らす効果があります。

施工方法では、建設部材を工場で生産するプレキャスト化やユニット化を進めています。効率性を高めることで、建設現場での作業を減らし、CO2削減にも貢献します。

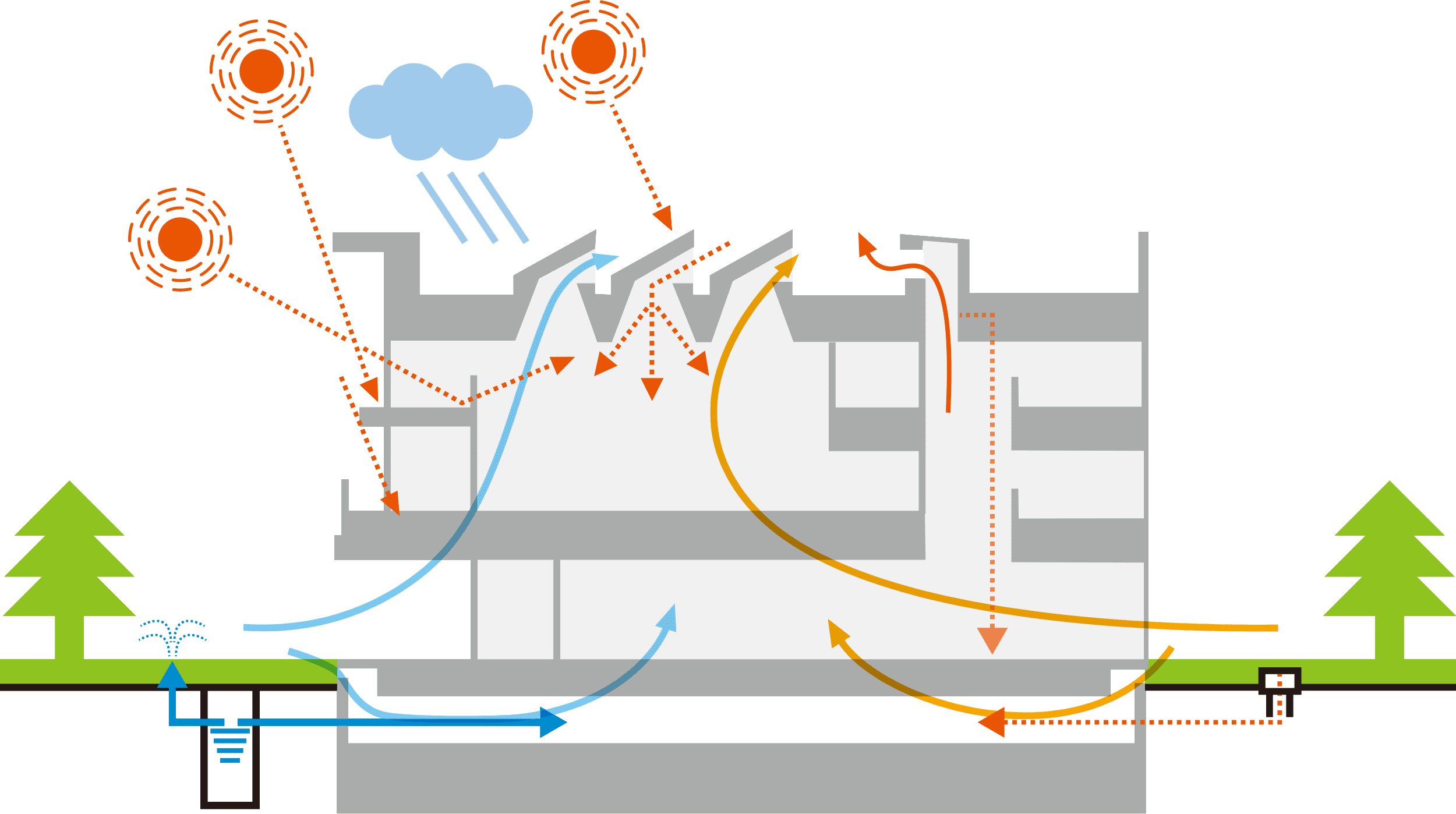

さらにエネルギーの高効率化を図るエコデザインやエネルギーマネジメント、太陽光や風力を利用した再生可能エネルギーの採用など、多角的総合的に脱炭素化を図る新しい建築物の理想形、ZEB(Net Zero Energy building)の提唱などの取り組みが進んでいます。

建設機械の低炭素化、建設プロセスのデジタル化

建設機械(建機)の稼働により排出されるCO2も削減できる対象です。これまでディーゼルエンジンの燃費改善やハイブリッド型の省エネ建設機械の導入といった動きが主流ですが、近年、電動型の大型建機が開発され、建設現場での採用も進められています。

また、建設現場における作業のロボティクス化(遠隔、自動・自立化)や、建設現場におけるさまざまな情報をデジタル管理するICT施工など、さまざまなプロセスの最適化でエネルギーの効率利用や、低炭素化につなげる取り組みも普及しつつあります。

大林組の環境経営は社会的責任であり、社会と環境を担う私たちの使命

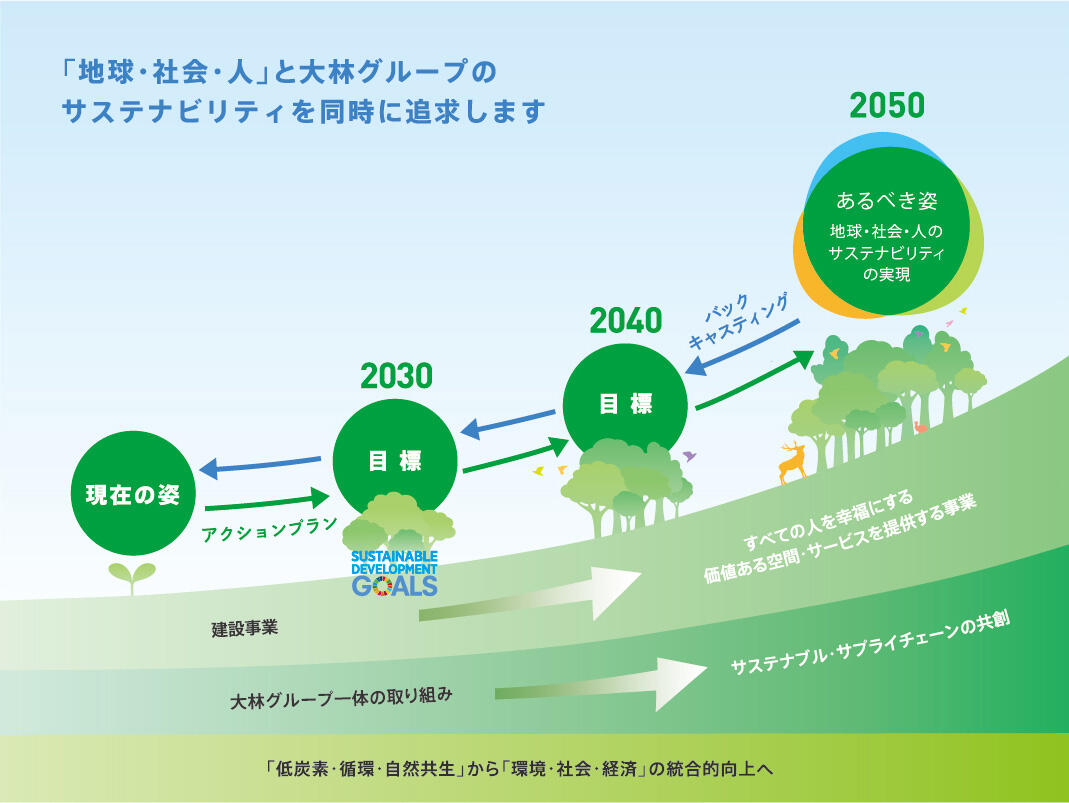

大林組は企業理念の中で、目指す姿、社会において果たす使命として、持続可能な社会の実現に貢献する「地球にやさしいリーディングカンパニー」を掲げています。「環境経営」はその実現に向けた重要なテーマです。

「環境経営」とは、気候変動対策だけでなく、生物多様性の保全、資源循環の推進を含む3分野の取り組みを、企業活動を行ううえで当然の責務と位置付け、同時に活動を通じて経済的価値を生み出し、企業価値の向上を図る経営を意味します。環境関連法令遵守といった受け身の発想だけでなく、環境の保全・改善に向けて自主的に関与し、積極的にビジネスチャンスに結び付ける姿勢が求められます。

この考え方は、大林グループの企業理念やObayashi Sustainability Vision2050がめざす「持続可能な社会の実現」に向けた取り組みそのものです。環境経営への取り組みは、社会課題の解決への取り組みであると同時に大林グループが挑む重要なチャレンジであると考えています。

このため、中計2022では、2050年のカーボンニュートラル実現をめざすことを表明するとともに、2030年までのCO2削減目標を定め、その達成を確実なものにすべく、パリ協定に整合した温室効果ガス排出削減目標であるSBT(Science Based Targets)にコミットし、申請しました。

つくる過程も、建造物も全方位で環境に配慮する

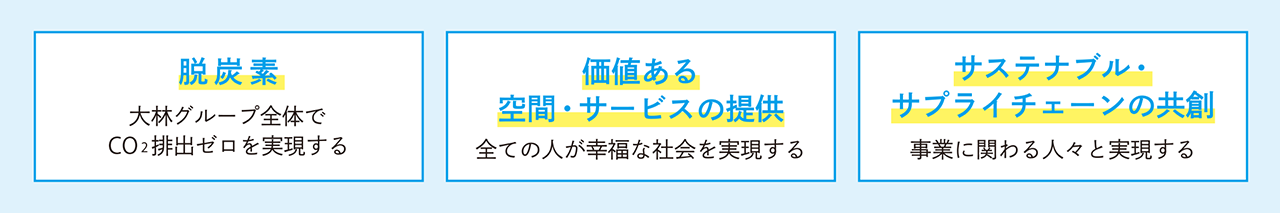

CO2削減目標は大林組が建設を行う過程でのCO2排出量(Scope1、2)と、お客様に引き渡した建物やインフラが排出するCO2量(Scope3)、いわゆるサプライチェーン排出量が評価されます。つまり工事現場内の取り組みだけでなく、CO2排出量の少ない建造物の提案とその実践が求められるのです。

つくる過程はもちろん、利用される建造物も含めて、全方位で環境に配慮するという取り組みを通じて、大林グループが定めたCO2削減目標の実現に向けて推進していきます。

建設業・大林グループにおけるサプライチェーン排出量

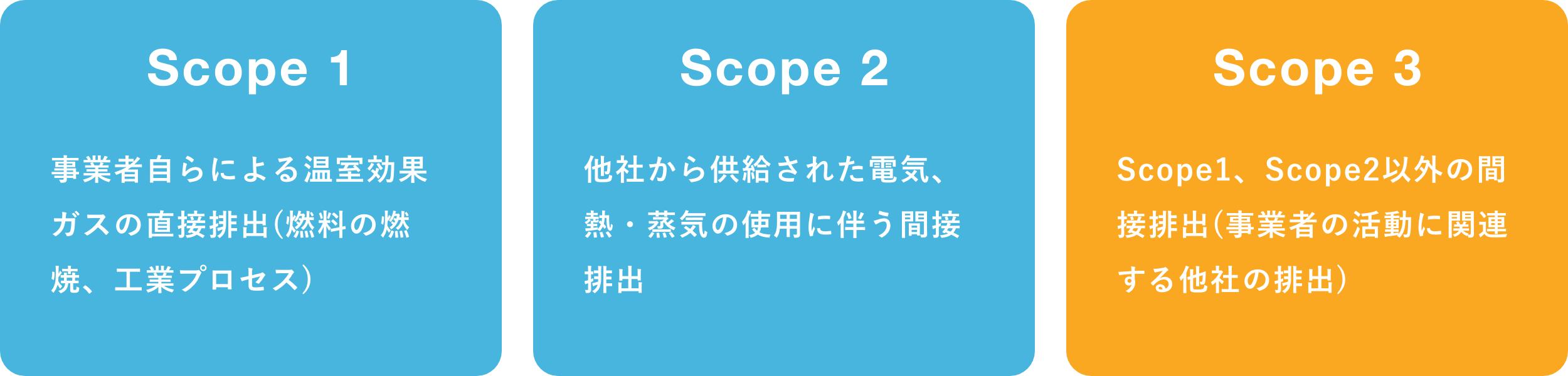

サプライチェーン排出量は、温室効果ガスの排出量を測定する範囲によって3つに分類されます。

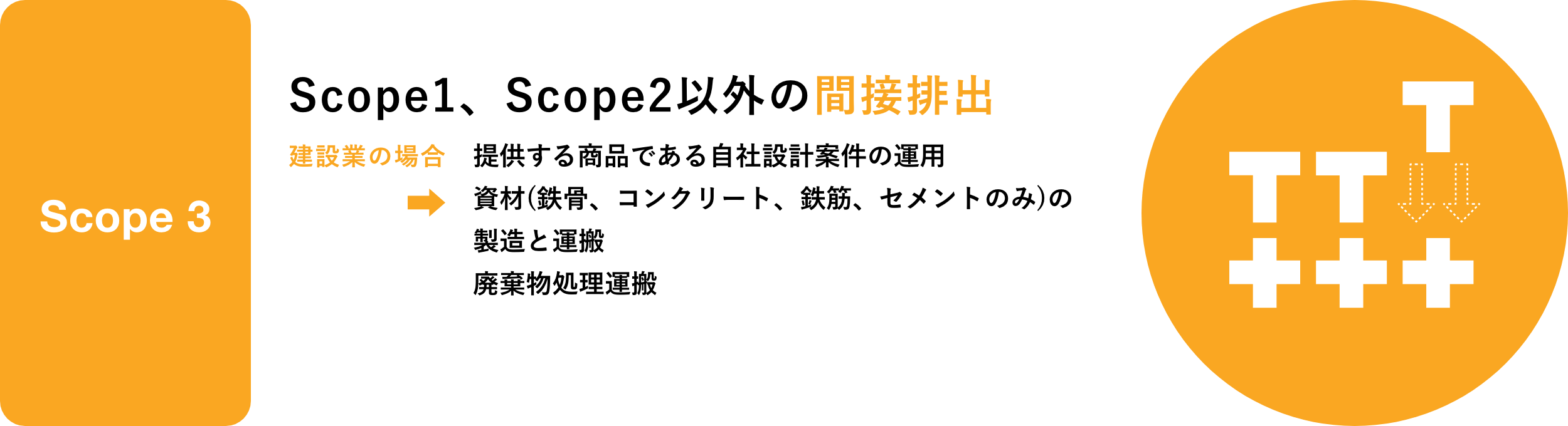

一般的な製造業では、製品の製造過程におけるCO2排出量(Scope1、2)の削減が重視されるのに対し、大林組をはじめとする建設業では、お客様に引き渡した建物やインフラのCO2排出量(Scope3)の削減も重視する必要があります。

私たちは、建設現場内の取り組みだけでなく、CO2排出量の少ない建造物をつくることが重要な課題と捉え挑んでいます。

つくる過程(大林グループの活動)

つくる建造物(お客様への提案)

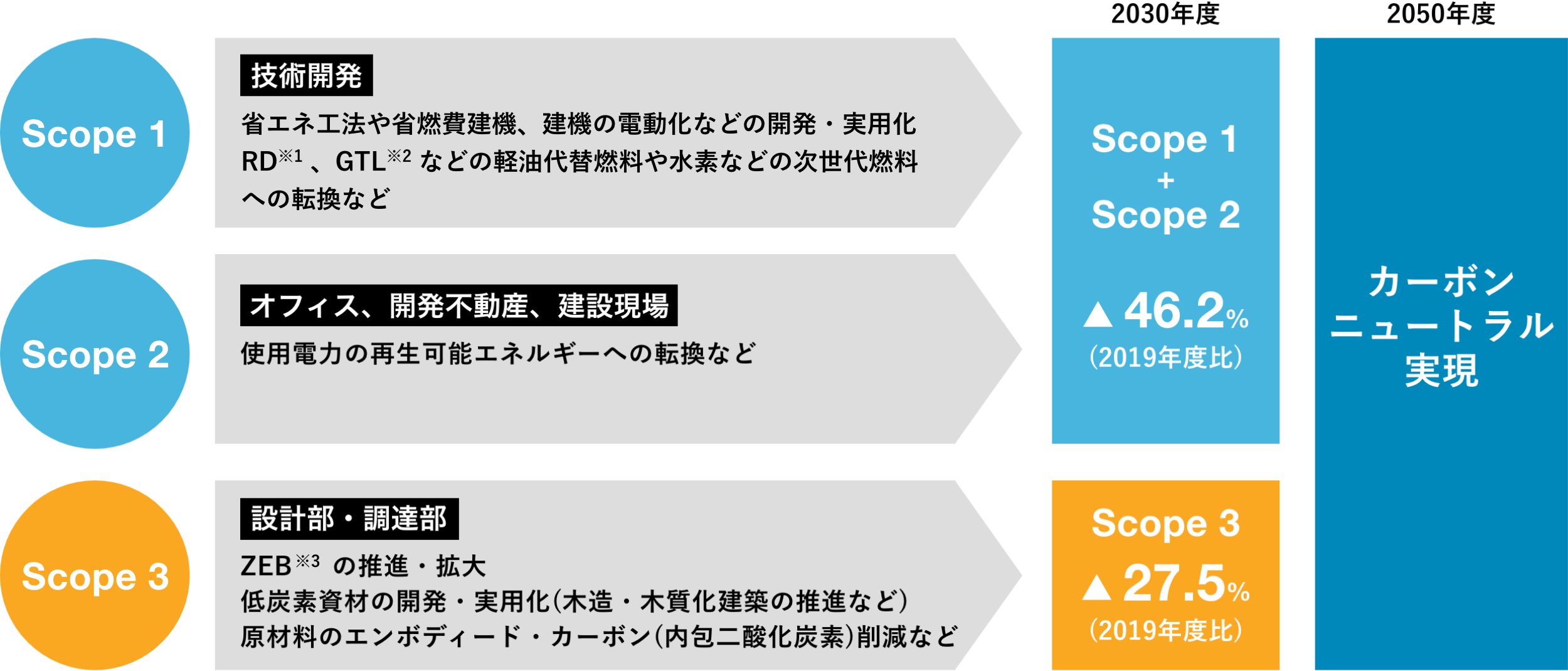

Scopeごとに大林グループがめざすこと

大林グループは、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、CO2排出量削減目標(2030年度)を定め、取り組んでいます。

※1 RD:Renewable Dieselの略。食料と競合しない廃食油などを原料として製造され、軽油対比で温室効果ガス排出量を約90%削減可能な燃料

※2 GTL:Gas to Liquidsの略。天然ガス由来の製品であり、環境負荷の少ないクリーンな軽油代替燃料。軽油対比でCO2排出量を8.5%削減が可能

※3 ZEB:Net Zero Energy Buildingの略。建物で消費する年間の1次エネルギーの収支をゼロにすることをめざした建物