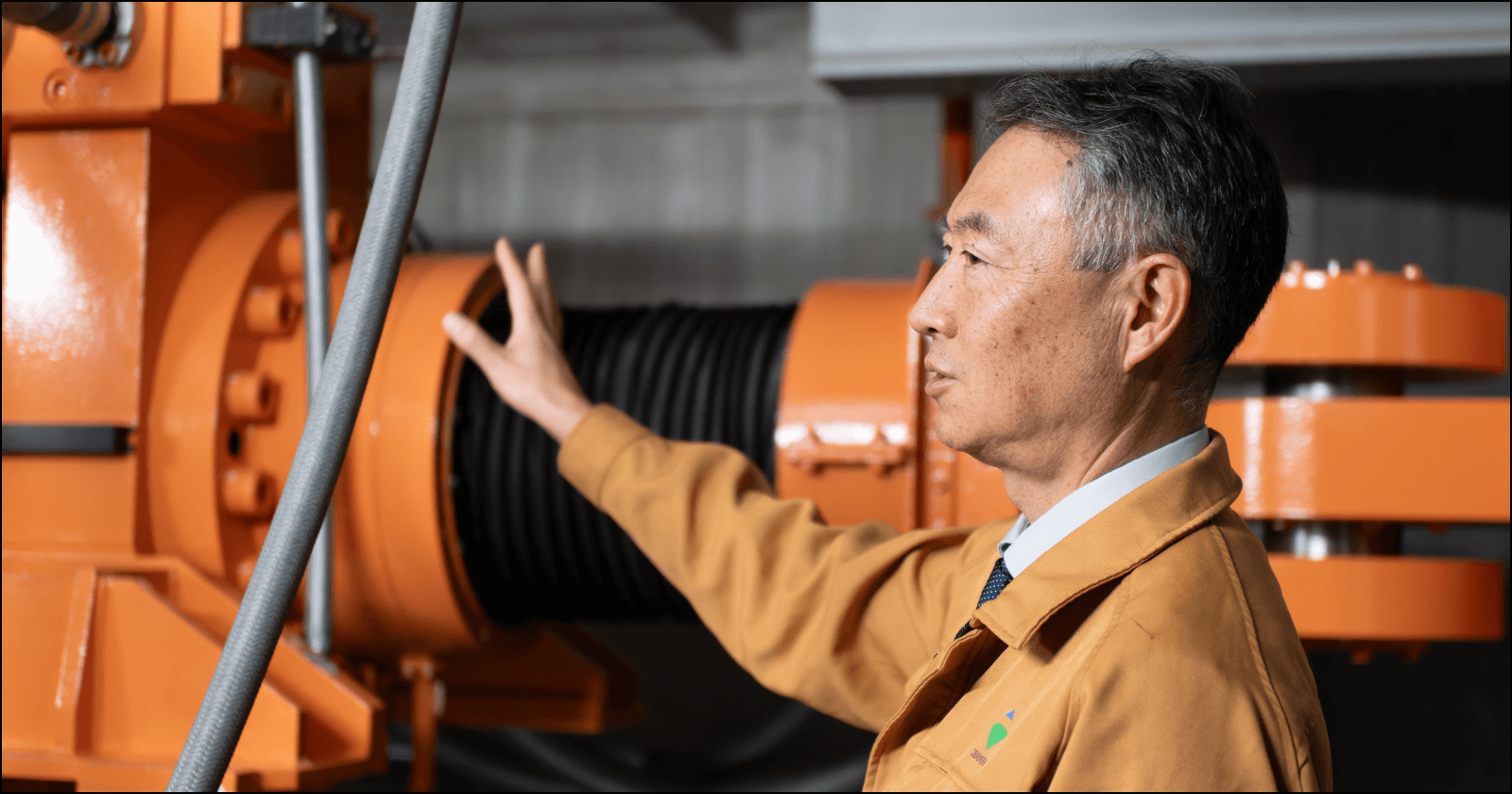

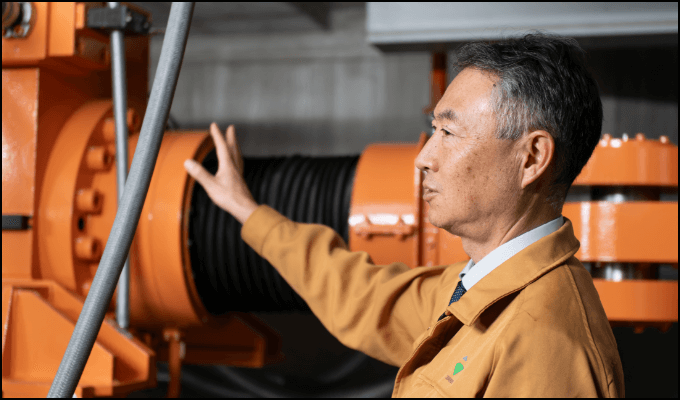

Project Leader

構造技術研究部 上級主席技師

吉田 治

Osamu Yoshida

大学院時代から振動の研究に従事し、研究をしながら実際の建物に適用する職種を志望。入社後は振動研究室、構造研究室、米国Washington University留学を経て、2002年以降は建築振動制御研究室、構造技術研究部所属。モットーは立ち止まって考えれば、解決策は必ずある。

大学院時代から振動の研究に従事し、研究をしながら実際の建物に適用する職種を志望。入社後は振動研究室、構造研究室、米国Washington University留学を経て、2002年以降は建築振動制御研究室、構造技術研究部所属。モットーは立ち止まって考えれば、解決策は必ずある。

大林組が世界に誇る技術の一つが「ラピュタ2D」。地震発生時、アクチュエータと呼ばれる加力装置で建物自体をすばやく動かし、地震による揺れを打ち消すことを可能にする。まるで空中に静止しているかのように地震で全く揺れないビルを実現したこの制震装置は、1980年代から研究が進められていた。担当する吉田治研究員がその技術を解説する。

About Project

地震でも空中で静止しているような「ラピュタ2D」

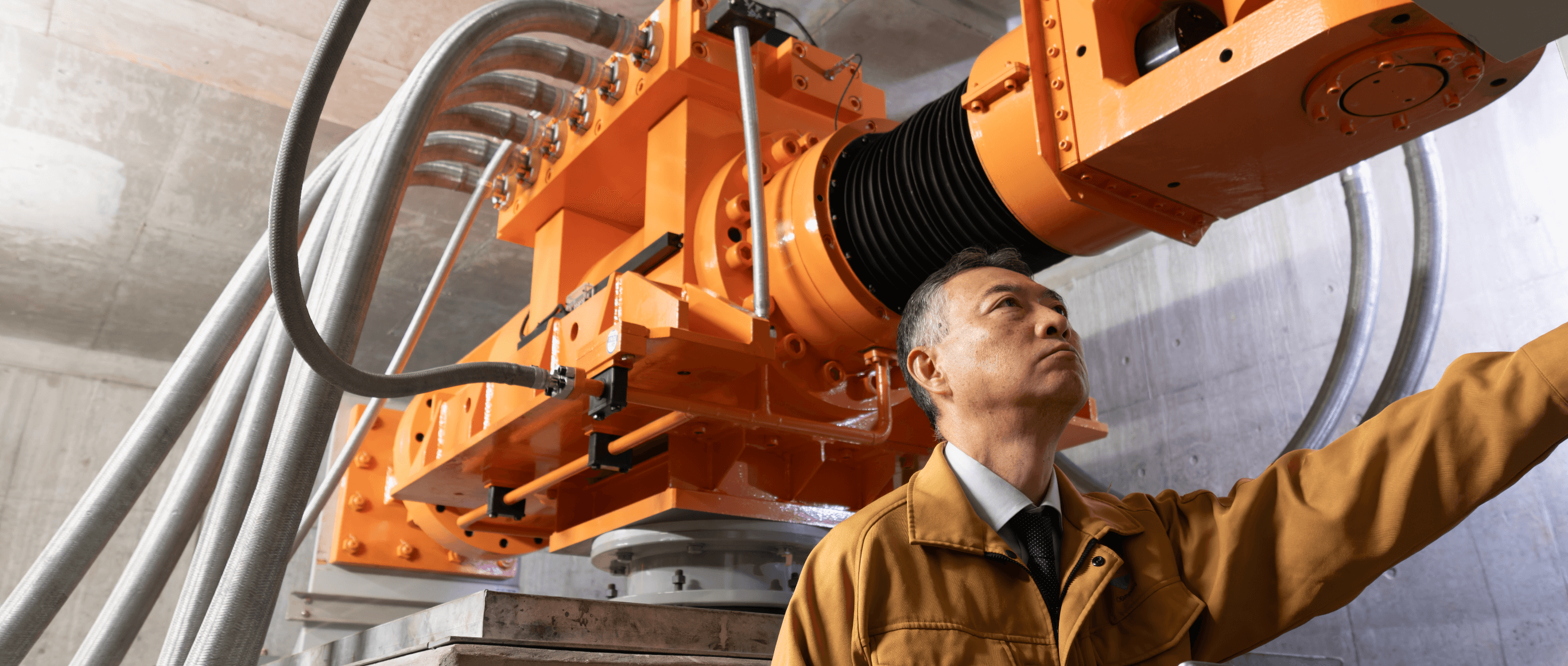

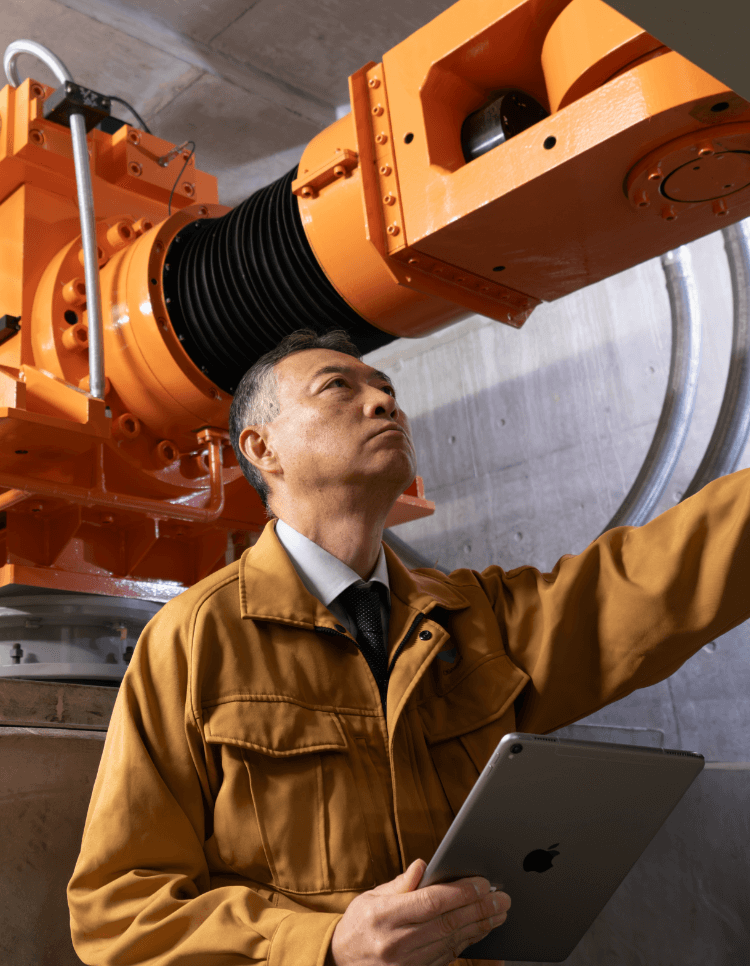

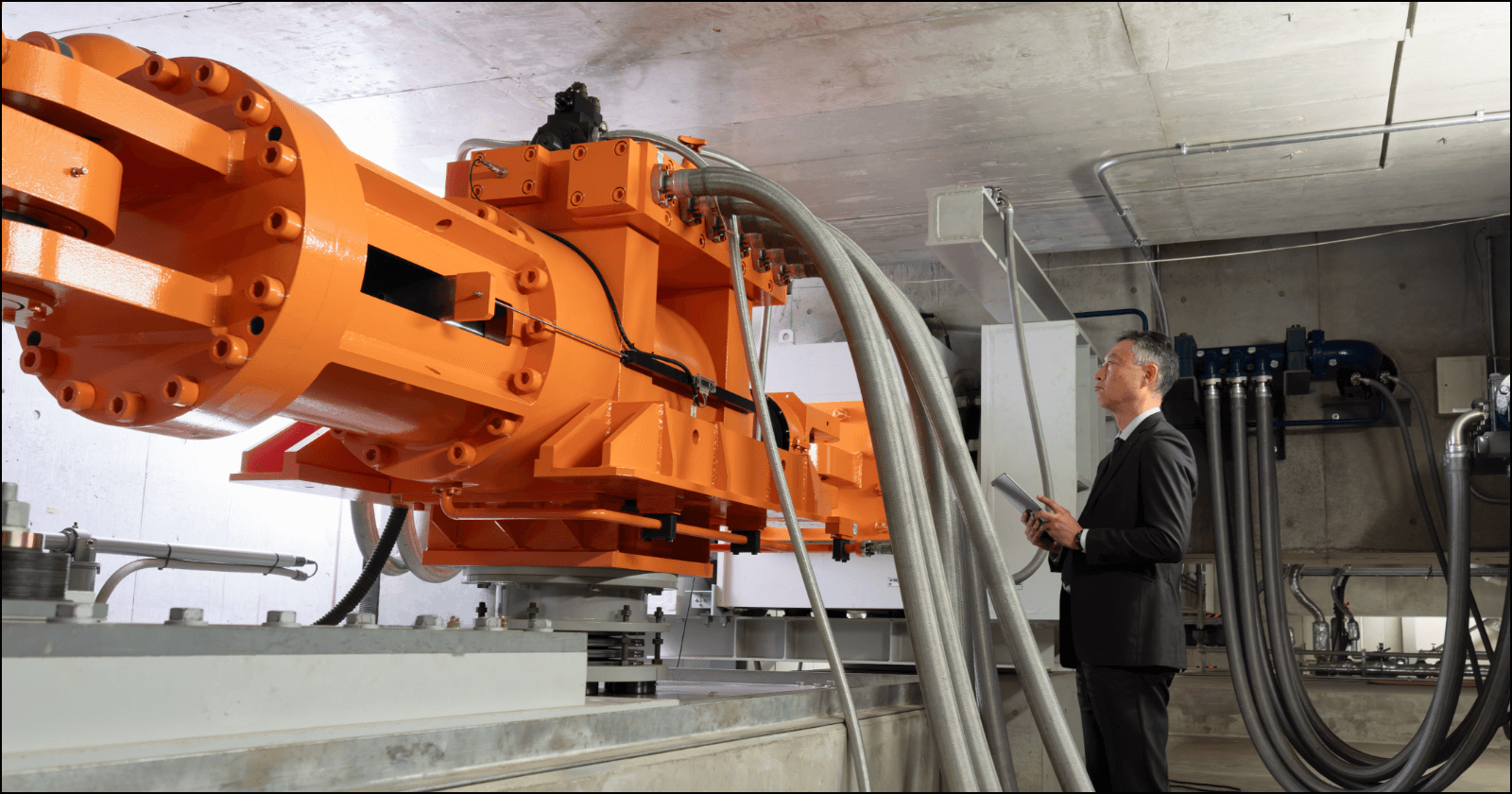

大林組 技術研究所の本館テクノステーション地下にある装置が、スーパーアクティブ制震「ラピュタ2D」です。オレンジ色のアクチュエータ(加力装置)4台で、重さが約10,000tある建物の揺れを制御します。

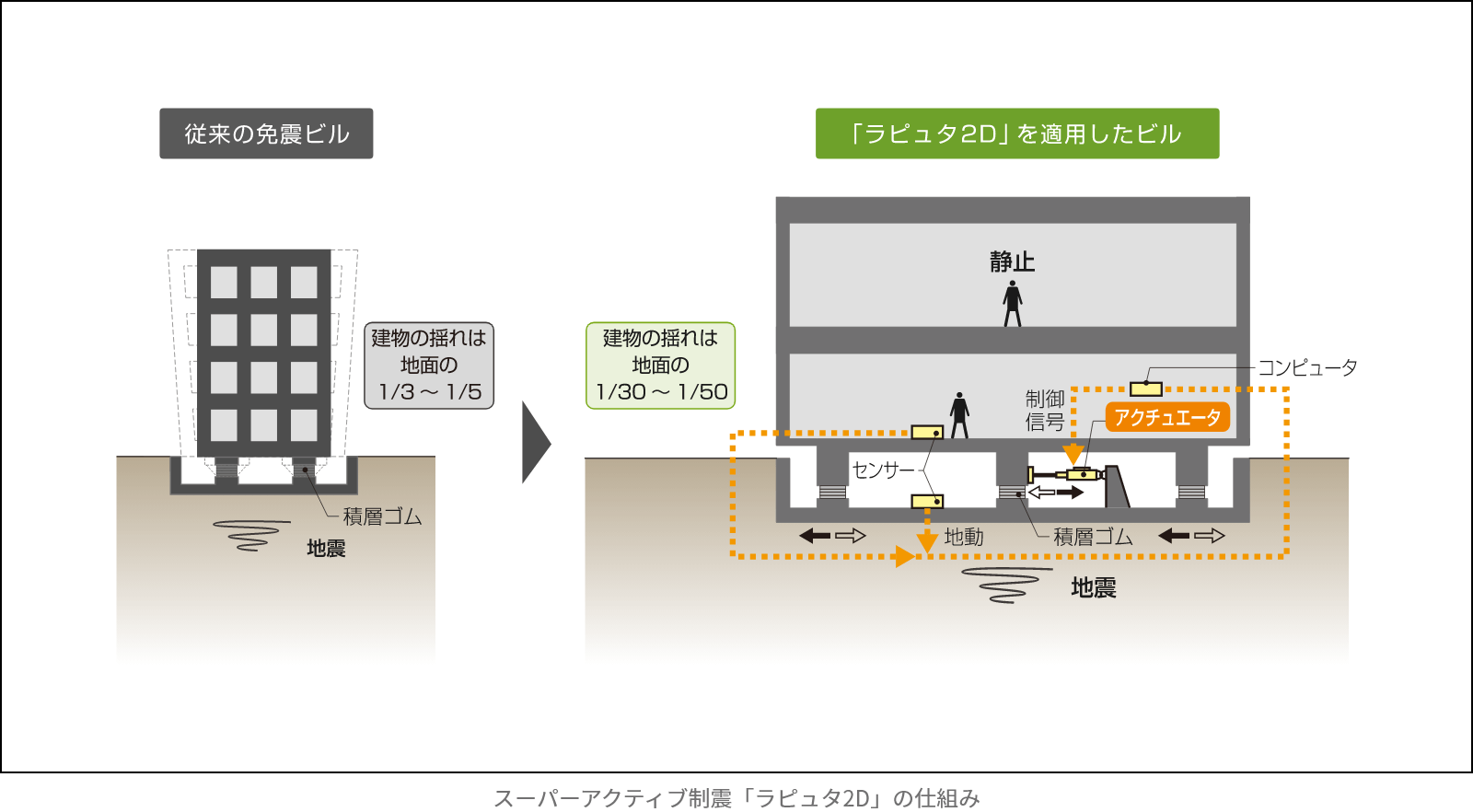

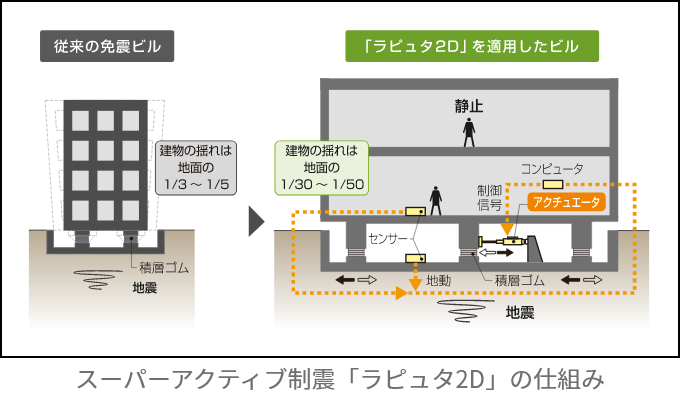

この制震システムは、建物を基礎から鉄板とゴムが幾重にも重なりあった積層ゴムで支持し、基礎と建物を油圧で稼働するアクチュエータで連結する構造になっています。地震が起こるとセンサーが建物と地面の動き(加速度)を5,000分の1秒間隔で検知し、コンピュータで最適な制御力を求め、アクチュエータに指令を出します。アクチュエータが建物自体を水平に地面の揺れと反対方向にすばやく動かして地震の揺れを打ち消し、その結果地面の揺れに影響されず、建物が空中に静止するかのような状態を実現するのです。

従来の免震システムは1/3から1/5まで建物の揺れを低減することができますが、スーパーアクティブ制震「ラピュタ2D」では1/30から1/50まで減らすことが可能となりました。例えば、震度5強の地震でも、床に立てた鉛筆が倒れません。「ラピュタ2D」は免震建物であれば既存の建物でも導入することができます。

本館テクノステーションの「ラピュタ2D」は、震度5強まではアクティブ制御によって建物の揺れを打ち消します。また、震度6以上の大地震時には大林組で開発したブレーキダンパーを応用したトリガー機構によって、通常の免震建物として建物の安全性を確保。さらに、トリガー機構はフェールセーフとして、万が一アクティブ制御装置に不具合が生じた場合に、過度な揺れが生じないようにして建物を守ります。

「ラピュタ2D」は地震時にも建物内での事業や人の活動を中断することなく継続できる究極の制震システムといえるでしょう。「ラピュタ2D」では、油圧を常時蓄えているアキュームレータと呼ばれる蓄圧装置を動力源としているので、万が一地震で停電が起こっても、油圧をアクチュエータに加え稼働できます。同時に電力の省エネルギー化も実現しました。

そのため、地震のリスクや頻度が高い地域において、BCP対応(事業継続)が必要な建物での活用が見込まれています。具体的には事業継続が必要な生産施設、機能維持が必要な病院や災害復旧拠点、美術館・博物館など貴重品が展示保管されている建物、原子力関連施設などの安全性が重要な構造物などで活用が期待されています。

「ラピュタ2D」は建物全体だけではなく、地震で揺れてほしくない手術室や展示室など部屋単位でアクティブ制震床として適用することも可能です。技術研究所には、この装置を採用した振動体験装置があり、大林組が開発した免震や制震技術の揺れの低減効果などを実際に体験することができます。

Story

40年前から研究されていた「絶対制震」の技術

もともと、私が入社する前の1986年に免震ビルの国内第一号が技術研究所の敷地内に完成しました。免震ビルは地震の際に地面の揺れを建物に伝えにくくするという画期的な技術ですが、さらに性能を上げて揺れなくするための「絶対制震」の研究を先輩たちが1980年代後半から行っていたのです。地面がいくら地震で揺れても、空間に止まって動かないという究極の技術をめざしたところからプロジェクトは始まりました。

そして、1990年代前半にアクティブ制御を免震建物に適用した場合の効果を、理論や実験により実証。この時代の課題は制御が不安定になることでした。これはアクチュエータと制御対象建物間に柔らかい装置バネを入れることで解決していきましたが、装置バネの開発には3年程度かかりました。

「ラピュタ2D」の基礎的な技術は1990年代に確立しましたが、実際に適用する建物がなく、2000年代前半までしばらくプロジェクトが止まっていました。

「ラピュタ2D」の誕生と建物への適用

それでも先輩たちは、アクティブ制震を風揺れ対策に応用するなど、技術を磨き続けていました。基礎的な技術が確立してから15年ほど経った2008年、技術研究所の本館テクノステーションを建設することになり、世界初で最高性能の地震対策技術を採用するというミッションがありました。そこで白羽の矢が立ったのが、「ラピュタ2D」です。コンピュータの進化や柔らかいゴムなど素材の開発が進み、15年前はできなかったことが可能になり、プロジェクトが再スタートしたのです。

実建物に適用するにあたって最も大きな課題だったのは、万が一アクティブ制御が働かなかった際の対応でした。建物に適用するにあたっては有事の際も考えなければ審査も通りません。そこで、2年ほどかけて前述したトリガー機構を考案し、適用へと至りました。

本館テクノステーションが完成してから大なり小なり約250回の地震がありましたが、地震が起きた瞬間に縦揺れを感じるだけで、その後は一切揺れを感じることがありません。地震があったことをニュース速報で確認するといった具合です。竣工後は毎年3,000人を超える見学者に「ラピュタ2D」をご案内していますが、非常に高い評価をいただいています。南海トラフ地震、首都圏の直下地震など、日本ではいつ大きな地震が起きても不思議ではありません。「ラピュタ2D」に限らず大林組ではさまざまな免震や制震の技術がありますので、多くの方に技術を知ってもらい、導入していただき、安全・安心な建物や街になっていってほしいと思います。

ちなみに「ラピュタ2D」という名称は本館テクノステーションに導入する際に付けられました。由来は『ガリバー旅行記』に出てくる浮遊島「ラピュタ」。「2D」は主に水平方向の2次元の横揺れを制御するという意味で付け加えられました。将来的には縦揺れの3次元に対応したラピュタ3Dの開発をしていきたいと考えています。昨今、若手の研究員はAI技術を使った新たな制御の研究も進めています。人間が考え得ることを超えるような技術の可能性に期待したいですね。

Project Development

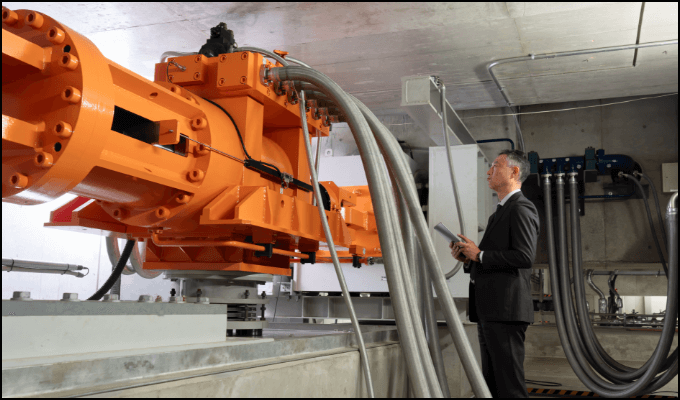

ダイナミックス実験棟「三次元振動台」

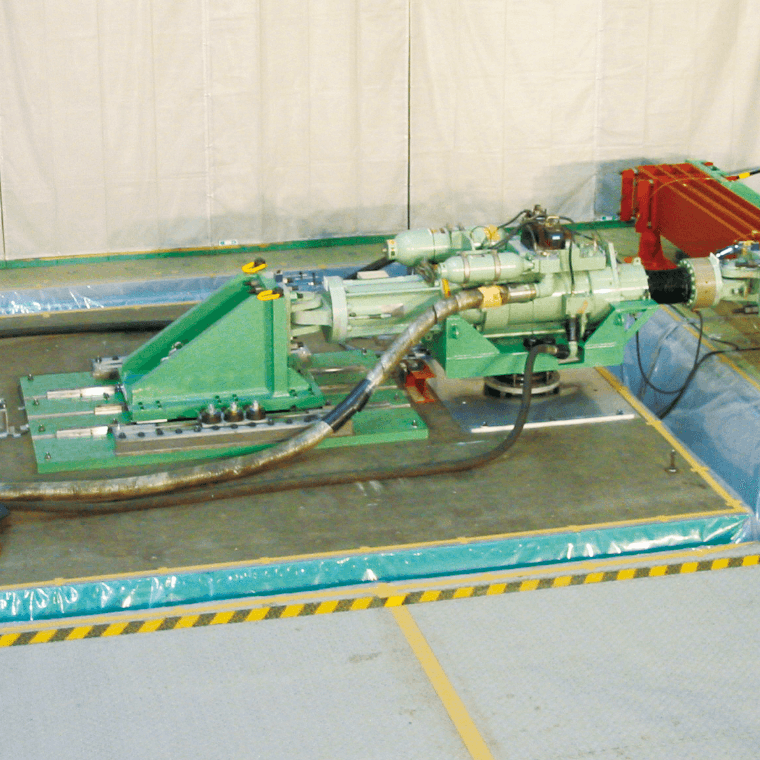

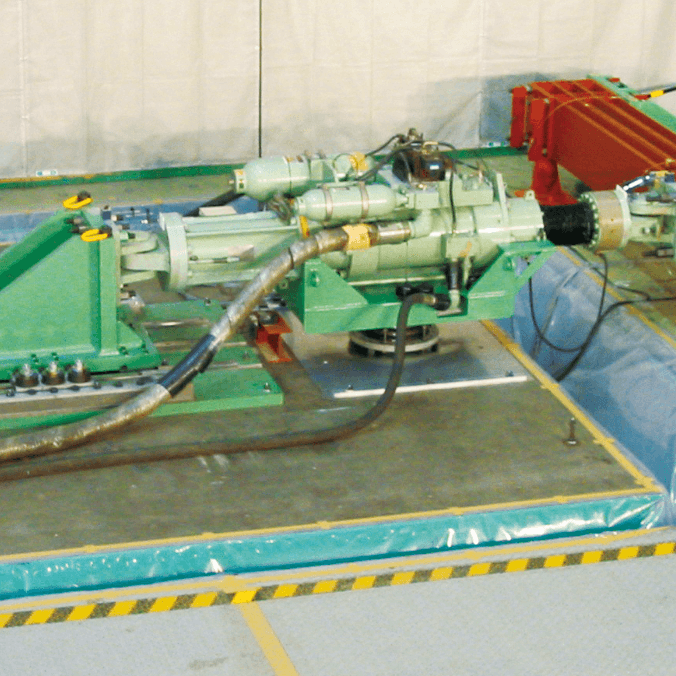

ラピュタ2Dトリガー機構動作確認試験

50tまでの大型試験体を搭載できる「三次元振動台」を活用し、微小地震から阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)の2倍相当まで、高精度に三次元の振動を再現可能な施設。地震を再現することで、ラピュタ2Dの制震性能や制御システムを徹底的に検証。繰り返し試験を行うことで、耐震・免震・制震などの技術開発や安全性のさらなる向上を実現しています。