■第三節 創業二十年

日露戦争と大林

大林が創業後の十年間孜々として店の基礎づくりに励んでいる間に、わが国は日露戦争という日清戦争に次ぐ第二の重大試練に向って運命的な歩みを進めていた。

そして遂に三十六年、日露両国の間に戦争の危機が急迫し、三十七年二月六日両国の国交断絶、同十日、わが国は宣戦を布告したのであるが、これに先立つ六日わが聯合艦隊は佐世保軍港を出港、八日旅順港外でロシア艦隊に先制の夜襲攻撃を遂げた。そして翌三十八年五月日本海々戦が日本の圧倒的な勝利に終り、六月米国から日露両国に講和の勧告があり、九月両国の間に講和条約が調印され戦争の終結をみるまで二十ケ月の間、日本はロシアと凄烈な死闘を続けた。軍事力も、国力もともに最早や底をついていたのである。

こういう時局下において大林は次に述べるように大いに軍関係工事を施工することゝなった。

明治三十六年十二月、京釜鉄道の速成に関する緊急勅令が公布され、京釜鉄道株式会社によって京釜線が、又、臨時軍用鉄道監部によって京義線がそれぞれ緊急建設されることゝなった。京釜線は三十七年十一月に完成、京義線又三十八年十一月に完成し、こゝに朝鮮縦断鉄道の全通をみたのである。

第五回内国勧業博覧会工事を完成し一応事業の基礎ができた大林は、この時局に顧み、敢然として朝鮮進出を決意し、三十七年三月、京釜線の一小区(永同工区)を受託し、次いで京義線工事にも参加した。国内においては、第四、第五、留守第五、留守第十一各師団の工事のほか、大阪、広島、善通寺の各陸軍予備病院工事、旅順港閉塞船積載用の石材の調達、積込、大阪浜寺の俘虜収容所工事に従事して大いに軍に貢献するところがあり、更に明治三十九年から四十一年にかけての師団増設に際して、豊橋、岡山の二箇師団、岐阜、篠山、津、奈良、徳島の五箇聯隊の工事を受託施工した。

このように、明治三十七年からの五年間は軍への協力が事業の主流となった。もっとも、三十九年頃には戦後の好況で一般産業が逐次盛んになり、大林は軍工事に平行してそれらの工事をも受託施工した。

年次を追ってみてゆきたい。

明治三十七年(一九〇四年)

大林の朝鮮進出の端緒は、三十七年一月のことであって、進出の経緯は些か劇的であり、又、芳五郎の人物を浮彫りにしているものがある。白杉は当時二十八才であったが、一月の中頃のこと、午後の三時頃突然に芳五郎から「君今夜十一時の汽車で朝鮮へ行け。」といわれた。驚いたが直ぐ準備を整えてその夜発ち、釜山に渡った。そして鳥致院所在の建設事務所訪問のため、陸路難渋を重ねながら大邱に出たが、こゝで芳五郎からの帰阪命令電報を受け、二月中旬急遽帰阪した。僅々二ケ月足らずの旅行であったが、この時の白杉の判断は、大林の朝鮮進出にはなお慎重を要するものがあり遽かに決すべきでないということであった。白杉が帰阪させられたのは、その時第四師団から命じられた軍役夫五千人調達の準備のためであった。ところがこの命令が中止となったので、改めて朝鮮の軍用鉄道建設への協力がとりあげられ、別に派遣隊が編成され朝鮮に派遣された(白杉はこれに参加しなかった。)。以下白杉の談話を藉りる。「しかし、時が遅れていて京釜線の方は漸く一工区、永同工区というのをやりましたけれども、京義線の方は皆割付の済んだところに行ったのです。けれども(中略)平壤、日落洞間の本線土工々事があり、龍山から新義州まで六十三ケ所駅の工事がある。その停車場の事務所、バラックですが、大林これをやらんかといわれる。こっちは朝鮮のことは素人ですから、やりましょうというので一遍に全線を引受けちゃった。」―こうして、先ず三つの鉄道工事を引受けたのである。京釜線の永同工区や京義線の平壤、日落洞間の本線工事は先ず事もなかったが、同線の駅舎、機関庫工事には全く手を焼いた。何しろ本線は工事中で未開通であり、道路も不備、輸送機関もない百数十里の長距離にわたる間に点々と六十八ケ所の駅舎、機関庫を建設するのであるから、施工に難渋し、七月着工以来工事資金をつぎ込むばかりで、九月に至るも軍の計画工程に達しない。遂に臨時軍用鉄道監部から当社本店に厳重な命令電報が飛来、最後に芳五郎に対して入鮮命令の電報が入るに至った。再び白杉の談話を藉りる。「大林仕事ができんから直ぐ来いというわけです。そこで又『白杉お前行け。』といわれ、それこそ二十八でしたが、行きますと、『大林はどうした。』『大林が参る筈でしたけれども内地の軍の仕事が忙しいし、取敢えず私が参りました。』『何だ、こんな若僧が来たって。』―ということで若僧扱いされボロくそです。『どうするか。』『絶対やります。』『どういう方法でやるか。』といわれたが、こちらは現地の要所々々に人がいる位いなことは分るのですけれども、工程も何も解りゃしません。当時ローマ字の電報がありましたから、各地に照会し五日程かゝって工程表を作って、『このとおりで平壤以北はとても出来んと思います。ともかく平壤以南の方だけは絶対やります。』といった。私の行ったのは十月の十七日です。仁川に上ったのが二十一日、鉄道監に叱られて私二、三日過しまして、取敢えず人を寄越さなければいかんというので、大林に監督社員を二十人、大工二百人と人夫、鳶を百人直ぐ送れ、それが来なければ契約解除されるから頼むという電報を打ったわけです。そうしたら―こゝが大林の偉いところで、私は実際心服してこの人ならと思ったのはその時ですが、金二十万円、それから職工は皆裁り立ての大林組の法被を着まして、十一月三日に仁川丸という船をチャーターして直ぐ入って来た。それで軍に行きまして『明日これだけ船が入る。旅館が要るから劇場を徴発してくれ。』『ほんまかい?』というわけです。それから後は軍も非常に信用してくれて、いろいろ無理を聞いてくれました。それまでに大林から金を二十万円送ってくれましたし、材料も行っているのです。その時に停車場やほかの全部の工事で、百万円位の仕事をしていたのですね。停車場が四十三万円です。」という工合である。(この白杉談話「建設業の五十年」による。)平壤以北の工事も当初の十二月十六日という期限を解氷後の翌三十八年の五月十五日まで延期され羔なく完成、大林は見事に軍の負託の責を果した。もっとも、大林はこの工事で少なからぬ欠損を蒙った。この間、軍の命令で新義州に鴨緑江材を用いて鉄道用の枕木製作を目的とする製材工場を建設することになり、当時未開の荒野に過ぎなかった同地に疾風のようなスピードで大製材工場を建設した。この工場は後に建築用材の製材をも行って鮮満開拓の先駆となった。

前述のように白杉が朝鮮で「大林は内地の軍の仕事が忙がしいし―」と釈明したが、これは決して嘘ではなかった。事実この年(明治三十七年)には三月から九月にかけて第五師団の厩舎を初めとし、大阪、広島、善通寺の陸軍予備病院の工事を引受け、いずれも急速施工々事のことゝて繁忙を極めていたのである。(因みに、この大阪陸軍予備病院は、当社にとって由縁の深い天王寺の第五回内国勧業博覧会の敷地跡に建設された。当社は、病棟百二十棟、附属家百六十棟を僅々三ケ月の超スピードで完成し世人を驚かせた。)

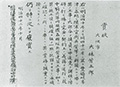

この年二月軍の要請によって店名を「大林組」と定めた。そして軍役夫に着せる法被の襟にこれを染め抜いた。それまでの法被には単に「大林」と染め抜いていた。この頃には店の業務組織も余程整い、未だ成文化には至っていなかったが、理事、支配人の下に総務、工務の二部を置き、総務部に庶務、会計、調査、資材の四係、工務部に土木、建築、製材の三係を置く職制ができていた。又、禀議制度が定められて、禀議用紙も制式を定め印刷使用されるという風にまで進歩していた。

なお、この年六月、初めて東京(東京市京橋区金六町)に事務所を設け駐在員を常駐させるに至った。直接の目的は、東京に陸軍の会計監督部があって、工事代金の受領について常時交渉を行う必要があったからである。この東京の常設事務所は後に支店に発展する母体となった。

明治三十八年(一九〇五年)

年が代ると、大きな仕事が待っていた。浜寺俘虜収容所工事である。

一月一日、難攻を重ねた旅順要塞が遂に陥落し、万を以って数える夥しいロシア軍の将兵が内地に輸送されることになり、六日早くも陸軍省から留守第四師団(大阪師団)に対してロシア将兵二万人を収容する収容所の建設命令が発せられ、翌々八日芳五郎は第四師団経理部に招かれて、設計、施工について意見を問われた。軍の設計によると、大阪府下浜寺海岸の方一里の地を敷地とし、二百人収容の平家建廠舎(一棟長百七十五米、幅十二米)百棟、規模同様の百人収容の病舎十棟、哨兵舎、厨房等十五棟、計百二十五棟、総坪数八万平方メートルで、柱杉丸太、壁杉板張、屋根ラバロイド又はマルソイド葺のバラックであったが、軍の希望する工期は二十一日間で、当社のほか清水組、大倉組、北陸土木会社が指名され、同月十一日、請負金と責任施工期間について入札が行われた結果、施工期間において当社が最短で、軍の希望に最も近い「二十五日」であった。(因みに、他社の入札工期は四十五日乃至六十日で甚だしい径庭があった。)軍と協議のうえ、当社はその希望する「二十一日完成」を引受け、工事の大部分が当社に、一部が大倉組及び北陸土木会社に発注されたが、大倉組は当初から、北陸土木会社は中途から施工を当社に託し、結局この大工事は遂に当社が一手で二十一日間で完成した。前述のとおり入札が十一日で、軍指定の着工日である一月十六日には早くも全資材、全要員を整えて着工したのである。和歌山で買い集めた木材を、汽車便では間に合わぬとみて船積みにし、浜寺沖で全部海に投入、折柄の冬の西風で海岸に打ち寄せられるものを拾い上げて使うというような放胆なことも敢行した。この工事の総主任の加藤芳太郎は、よくもこれが二十一日ででき上ったものと“ためいき”をつき、芳五郎も二度とできるものではないと人に語ったという。工事は、二月五日見事竣功したのであるが、続いて病棟の不足緩和のため、百人収容の建家十五棟の建増しと麺麭焼場の建設が追加され、四月十八日完成した。

二月、芳五郎は今西林三郎氏の誘引により初めて北浜銀行頭取岩下清周氏と会見、その知遇を得るに至った。岩下清周氏は、長野県松代の人。岩下佐源太氏の二男として安政四年(一八五七年)五月二十八日生誕、東京商法講習所及び三菱商業学校に学び、明治十一年(一八七八年)三井物産会社に入り、米国、仏国の駐在員として勤務した後、明治二十三年(一八九〇年)、益田孝氏その他の人士とともに品川電燈会社を興し社長として経営に当り、その実力を実業界に認められ、三井銀行に迎えられ副支配人を経て支配人に任じられ、次いで同行大阪支店長に就任、明治三十年迎えられて北浜銀行専務取締役となり、頭取に進まれた。雑誌「大阪人」所載の「大阪商人の土性骨とその移り変り」(大阪大学教授宮本又次博士稿)によると、氏は「銀行の方面でも従来の常識を破ってさかんに金融し、多くの会社の重役をかねた。谷口房蔵、大林芳五郎、才賀藤吉、小林一三などみな岩下系のグループの人達である。」とある。芳五郎を誘引して岩下清周氏に会見させた今西林三郎氏の意図は、殺到する新規工事の資金に苦慮している芳五郎に同情し、これを援けようとするに在ったようであるが、芳五郎としては事業経営上翁(以下氏をかように敬称する。)の宏大な識見に感化され、徳せられたことの方が大きかった。芳五郎が関西の有力財界人の一人として驥足を伸ばし得たのも、翁の誘掖によるものであって、翁の恩義は測り知れぬほど大きかった。

この年は、四月大阪砲兵工廠、八月陸軍の和田岬(神戸市)臨時検疫所、九月海軍の呉工廠等の軍工事を受託したほか、大阪硫曹会社の鉛室その他の増修築、金巾製織会社の社宅、食堂新築、工場改修等の工事、摂津製油会社の工場新設のための土木建築工事等を受託している。大阪砲兵工廠工事は追加を重ねて四十年三月まで続く大工事となり、請負金の総額は百万円を遙かに超えた。大阪硫曹会社の工事は、明治二十八年の同社創設当時の工事から数えて十年振り二度目の受託。金巾製織会社工場工事は、明治二十七年の同社創設当時のもの、三十七年の増築工事と数えて三度目の受託。又摂津製油会社は芳五郎が幼時から昵懇に願っていた志方勢七氏の事業である。

新店舗への移転

一方この年(明治三十八年)六月、当社は店舗を、従来の靱から大阪市東区北浜二丁目二十七番地の乙(難波橋南詰西)の地に移転した。その位置は、大阪株式取引所を東に近く控えた大阪の代表的な商業地域の中心であって、よく当社の発展を象徴していた。又、この年大阪市西区境川に製材工場を開設し、原木を貯蔵して自家製材を行い、製材の集中処理によるコストの切下げと能率の向上を図った。同業中、当時少なくとも大阪においては未だその例をみなかった。(因みに、この工場は後に造作、建具、家具等に関するわが国屈指の木工々場に発展し、独立して内外木材工業会社となり幾多の秀れた工事や作品を完成しつゝ現在に至っている。)

十月、植村克己が、十一月、船越欽哉が入社した。

明治三十九年(一九〇六年)

この年に入り、二月大阪市の主催で開催された戦捷記念博覧会の工事を受託したが、朝鮮駐剳軍に大兵営の建設計画が起り、この工事を獲得するため店主芳五郎は船越技師長、白杉副支配人、小原伊三郎の三人を携えて渡鮮し、各方面の視察と要路訪問を遂げた。そして七月龍山と平壤の駐屯軍兵営工事の入札に参加しこれを獲得した。落札金額は五十万円であって、見積に大きな誤りがあったにかゝわらず芳五郎は敢然として引き受けた。現場総主任小原、副主任植村等の努力にも目覚ましいものがあって、工程の上でも技術の上でも上乗の成績をもってこれを完成、悉く軍当局の信任を博し、続いて四十二年六月までの四年間に、龍山歩兵聯隊、駐剳軍司令官々邸等の諸工事を特命され、請負総額は二百万円を超えた。この間小原は病を得て死去し、植村が後を襲って工事を完成した。又、この年六月大蔵省から東京浅草所在の東京第三煙草製造所の煙草貯蔵倉庫工事を受託した。請負金額十万九千円、当社が東京で獲得した最初の請負工事である。

十月、松本禹象が入社した。

明治四十年(一九〇七年)

明治三十八年から三十九年にかけ、わが国は戦勝景気に湧き立ち、市況は活溌を極め、企業熱が旺盛で各種会杜の設立が続き、三十九年五、六月頃には新設会社の資本の総額は十余億円に達したといわれる。しかし、四十年に入ると、早くも景気は後退、年初早々から株式は暴落し市況は沈衰、会社の解散、商舗の破綻が多く企業熱は冷却した。又、全国的に金融恐慌が勃発し四十一年前半にかけて銀行の破綻が続出する惨状を呈した。

しかし当社は、戦後の軍備拡張に伴う軍工事を中心としてこういう年においても引続き工事の受託量は多かった。すなわち、前年来の朝鮮駐剳軍関係工事が継続していた上に、八月岐阜歩兵第六十八聯隊兵営及び衛戍病院工事を、九月篠山歩兵第七十聯隊兵営及び衛戍病院工事を、又、十一月岡山第十七師団野戦砲兵聯隊兵営工事を次々に獲得した。三工事いずれも工期一年で、請負金額は岐阜聯隊工事が五十二万円、篠山聯隊工事が六十六万円、岡山聯隊工事がその後の追加工事を加えて百三十三万円であった。民間工事としては、九月日本絹綿紡織会社(後鐘淵紡績会社に合併)の京都工場、十月日本醤油醸造会社の尼崎工場等の工事を受託し、この年の受託工事の総額は四百七十万円に達した。

七月、安井豊が入社した。

明治四十一年(一九〇八年)

この年を迎えて当社は愈々活溌に、且つ積極的に軍工事に取組んで行った。すなわち、二月三日受託した徳島歩兵第六十二聯隊兵営工事を皮切りに、四日後の七日豊橋第十五師団野戦砲兵聯隊兵営と津歩兵聯隊兵営の工事を受託している。徳島歩兵聯隊工事は工期九ケ月、請負金額三十六万円、豊橋師団工事は工期同じく九ケ月、請負金額百万円、津歩兵聯隊工事は工期八ケ月、請負金額四十八万円でいずれも忙しい工事であるが、特に豊橋師団工事には追いかけて四月歩兵聯隊兵営、兵器支廠等請負金額八十万円の工事が追加され、合せて百八十万円の大工事となったのに工期は元のまゝの九ケ月であったから当社としても大きな覚悟を要した。この間前述のとおり朝鮮では駐剳軍工事を、岡山では師団工事を進めていたのである。豊橋師団工事は予算極めて少なく、両三回にわたって入札を繰返したがその都度予算超過で落札者が出ない。管轄の臨時陸軍建築部名古屋支部当局は悉く困惑、遂に芳五郎に対し軍の予算によって工事を引き受けるよう懇請があり、芳五郎は予算も工期もないこの苦しい仕事を決然として受託した。

ところで、豊橋師団工事には苦労が多かった。総主任には、さきの浜寺俘虜収容所工事の総主任加藤芳太郎を充て、優秀技術員を配し、施設についても資材の輸送用として牟婁港(現在・豊橋市牟呂町)から現地まで五キロにわたる三線の私設軌道を敷設する等万全の体制を整えて工事を進めた。それでも進捗に不安が感ぜられるに至り、遂に芳五郎は卒然として豊橋に赴き工事に挺身した。芳五郎としては、万一工事が期日に遅れ、大林組は儲からぬ仕事には冷淡であると批評されることは身を切られるよりも辛いことであり、そして又、軍に対する一諾の約を破ることは更に堪え難いことであったのである。そして、さしもの急施工事も期日の十月三十日に見事に完成した。この竣功直前の九月、新たに騎兵第二十五、第二十六両聯隊工事が追加されたが、それも四十二年四月完成した。第十五師団は感謝状と金盃を贈られ、臨時陸軍建築部名古屋支部も賞状を寄せられた。

これよりさき五月、奈良歩兵第五十三聯隊兵営工事を受託した。これをもって師団増設に伴う当社の軍工事は一段落となった。この時の師団増設数は、内地に六箇師団、朝鮮に一箇師団計七箇師団であって、このうち当社は朝鮮の龍山、平壤の両兵営その他、岡山、豊橋の二箇師団と岐阜、篠山、徳島、津、奈良の五箇聯隊その他概ね三箇師団半に相当するもの―増設師団の半ば以上のものを受託し、請負金額は九百万円に近かった。

この年は、十二月に日本醤油醸造会社の尼崎工場工事が終って年が暮れた。

三月、富田義敬が入社した。

明治四十二年(一九〇九年)

明治四十年、四十一年と続いた日露戦後の大不況―異常な金詰りと事業の不振―は、第二次桂内閣によって実行された財政の緊縮、国庫証券の償還、非募債主義の実行、外資導入の促進等の一連の財政々策の結果漸くこの年に入って恢復し初めた。金融は緩慢となり、金利は著しく低下し、政府はこれを機会に五分利国債を四分利国債に借替え財政負担を減ずるとともに、低金利政策を断行した。こうした低金利政策と外資導入による資金の豊富化とは景気の擡頭を促し、四十三年から四十五年にかけていわゆる明治末年の中間景気の出現をみるに至るのであるが、この年(四十二年)財界における新規事業投資は一億三千万円に足らず、最盛期であった三十九年の十分の一近くに萎縮し未だ景気は本格化するに至らなかった。

さて、この年三月当社は、箕面有馬電気軌道株式会社から同社の営業路線である大阪―宝塚間、石橋―箕面間の路線の築造、梅田停留所の新築その他の工事を受託した。この箕面有馬電気軌道株式会社は、後年発展して京阪神急行電鉄株式会社となるのであるが、はじめ阪鶴鉄道株式会社が明治三十九年十二月二十二日敷設許可を得た路線を譲り受けて建設営業することを目的として、小林一三その他数氏の発起の下に四十年十月十九日創立総会を了し、資本金五百五十万円で創立された。創立当初は、専務取締役が小林一三氏、取締役が井上保次郎、松方幸次郎、志方勢七、藤本清兵衛の四氏、監査役が野田卯太郎、平賀敏、速水太郎の三氏であった。以下「岩下清周伝」の叙述を借用する。「之れより曩、岩下清周君は小林氏等に対する情誼上平賀敏氏等と相謀って、之れが設立を援助する処あったが、当時は日露戦争後の反動による財界不況と世人の電気鉄道に対する無理解から、当社の前途頗る困難なものがあり、株式払込みも予期の如くならず、失権証拠金五万八千七十七円余を計上し、一部株主間には会社を解散して該失権証拠金を株主に分配すべしとさえ唱えらるゝに至ったので、君(編者註・岩下翁を指す。)は表面に起って堂々と其の衝に当るに如かじとの決意を為し、明治四十一年十月十九日臨時株主総会において取締役に選任、取締役会の互選によって社長に就任し、小林氏依然専務として茲に新陣容を整え、同年十二月大阪株式取引所において当社株の定期売買の認可を得たのである。斯くて二十五円払込みの株が十七円前後であったものが、漸時値上りを見た一方、君(編者註・岩下翁を指す。)は“鋭意工事の進捗に努力した”(傍点編者)ので、さしも世間の疑惑の焦点にあり、内憂外患交々到り苦境にあった当社の大勢を挽回し、明治四十三年三月十日第一期線である大阪宝塚、石橋箕面間の開通を見、同月十三日沿道有志、同業者等約七百名を池田車庫に招待して、盛大な開業式を挙げた。」

このような次第で、箕面有馬電軌会社にとっては株式工作も重要ではあったが、速かに計画路線の建設を了することが更に重要であった。当社は、箕面有馬電気軌道会社のために―岩下翁のために―工事の促進に努力し、店主芳五郎自身現場に身を運んで工事を督励した。そして上記の工事のほかに三国発電所や池田変電所の工事、電柱、線路用バラスト等の調達までも引き受けて僅々一年でこれを完成、次年(明治四十三年)三月開業された。当社はその年(明治四十三年)五月から次年(明治四十四年)三月にかけて、同社経営の宝塚新温泉の諸建物や箕面山遊覧道路新設の工事を受託施工し、宝塚、箕面の開発に協力、今日の発展の基礎をなした。

この年(明治四十二年)はこの箕面有馬電気軌道会社工事のほか、第四師団の禁野火薬庫、鐘淵紡績会社の兵庫、博多両支店の織機工場等の諸工事を受託したが、九月当社として初めて、今の国鉄、当時の鉄道院から岩越線の工事を受託した。この工事は、明治四十五年三月を竣功期とする工期二年六ケ月の大工事で、後述のとおり羔なく竣功をみた。

合資会社大林組設立

さて、当社はこの年七月一つの転機に達した。創業以来十五年間、店主芳五郎の個人企業として発展を遂げて来た大林組は、合資会社とされ法人組織を採るに至った。資本の総額は五十万円で、社員の責任と出資額は、芳五郎が有限責任で出資額三十万円、長男義雄が同じく有限責任で出資額十万円、伊藤哲郎と白杉亀造がいずれも無限責任で出資額五万円であって、伊藤、白杉の両名は業務執行社員に、芳五郎は相談役に就任した。

なお、建設業界には個人企業として出発し、後に発展して合名会社乃至合資会社の形態を採り、更に進んで株式会社となったものが多いのであるが、会社の組織を採用したのは建設業者中当社が早いものゝ一つであって、竹中工務店の合名会社組織採用が明治四十二年五月、安藤組の合名会社組織採用が明治四十四年一月、銭高組の合資会社組織採用が大正元年十一月、清水組の合資会社組織採用が大正四年十月、株式会社大倉土木組の株式会社大倉組からの分離独立が大正六年十二月、間組の合資会社組織採用が同年十二月、鴻池組の株式会社組織採用が大正七年六月、松村組の株式会社組織採用が大正八年八月、鹿島組の株式会社組織採用が昭和五年二月となっている。法人組織の採用は各企業の内部事情によるものであって、その遅速が直ちにその企業の発展程度を示すものでないことはいうまでもないが、当社が同業中早い時期にこの形を採ったことは、やはりその進歩性、積極性を示すものと称してよいであろう。後年において、当社が同業中早い時期に株式公開に踏み切ったことゝ相照応する事実として興味をそゝるものがある。

さて、三十九年以来当社が取組んで来た日露戦役後の軍備拡張に伴う軍工事は、この年(四十二年)二月に奈良歩兵聯隊工事が、四月に豊橋騎兵旅団工事が、六月に朝鮮駐剳軍司令官々邸工事がそれぞれ完成をみ漸く一段落した。店主芳五郎にとっては一息ついた思いであったであろう。「谷口房蔵翁伝」に「此年初秋岩下清周、大林芳五郎氏等と共に瀬戸内海の風光を賞し途次合同紡績能美工場を視察す。」との記述がある。旅中芳五郎の肚裡の静安察すべきである。

三月、工学博士岡胤信が当社の人となった。

明治四十三年(一九一〇年)

当社は前年の四十二年九月、鉄道院から初めて岩越線工事を受託し、又、十一月、山陽線の鷹取工場内の製罐工場の増築工事を受託した。この年に入って三月、第三回目の鉄道院工事として、山陽線の三石吉永間の複線土工々事を、七月に第四回目として東海道本線の京都神戸間線路の砂利採取撒布工事を受託した。又、七月東京本所区役所から根津尋常小学校工事を受託した。これは、当社が東京に常設の事務所を置いてから三回目の獲得工事である。因みに、二回目の工事は前年の十一月に獲得した陸軍の千住製絨所工事で、いずれも四万円そこそこの工事で、東京では工事の獲得が捗々しくなかった。

しかし、こうしてジリジリと基礎を固めながら、やがて次の年明治四十四年二月、鉄道院発注の東京中央停車場工事を激烈な入札戦を経て獲得するに至るのである。

七月、岩下翁の北浜銀行から同行堂島支店工事を受託した。この工事は大正元年十月完成した。

三月、北浜の帝国座が完成した。当社としては初めての劇場建築であって、新派俳優川上音次郎が岩下翁にすがり、翁の口添えで当社が引き受けたものである。しかし、川上の芝居が新し過ぎて当時の市民の嗜好に合わず、川上は工事費未払のまゝ死没したので、この建物は結局当社が背負い込むことになってしまった。宮本博士の「船場」に次の叙述がある。

「壮士芝居から出た川上音次郎は妻の貞奴と欧米に遊び、帰朝後劇団の革新を策した。そして新劇場の建設をはかったが、北浜銀行の岩下清周の賛するところとなり、上述の場所(編者註・大阪市東区内北浜魚の棚角)北浜五丁目に二十余万円を投じて新劇場を建設した。明治四十三年三月この帝国座が出現したとき、大阪の子女はその清新味に魅せられて雲集した。大林芳五郎(大林組)の義侠的な建築であった。しかしこのこゝろみはなおこの時代には早く、忽ち経営難に陥り、川上は苦悩の中に楽屋で卒倒し、帝国座竣成の翌年である明治四十四年一月十一日四十八才を一期として空しくこの世を去った。大正七年に至り、この建物の内部が改造されて、住友銀行本店営業部となった。ここに住友銀行は大正十五年まであって、いまの住友ビルディングに移っている。いまは大阪カトリック教会になっているが、なお赤煉瓦の当時の俤をのこしている。」

千日前の芦辺倶楽部の工事を受託したのがこの年七月(翌四十四年六月完成)。これが当社の二度目の劇場建築ということになる。

明治四十四年(一九一一年)

この年に入ると、二月東京で中央停車場工事を、六月大阪で大阪電気軌道会社の奈良線工事(生駒隧道工事を含む。)を受託した。東西時を同じうしての大工事である。

東京中央停車場は、従来新橋を起点としていた東海道線を延長して丸ノ内起点とするため建設されたのであって、工学博士故辰野金吾先生の設計に係り、鉄骨に石材と煉瓦を併用、地上三階、地下一階総延面積一万四百九十四平方メートル(三、一八〇坪)で「当時鉄骨を使用した最大の建物」、「画期的な大建築」(村松貞次郎氏著「日本建築技術史」)であった。工事は、(一)壁及床其他工事(四十四年二月契約)、(二)屋根及一階内部其他工事(四十五年二月契約)、(三)内部大理石工事(同年六月契約)、(四)内部床工事(同年九月契約)、(五)二階及三階内部其他工事(同年十月契約)の五回に分けて契約され、植村克己を総主任として四十四年三月着工した。白杉の回顧談(「大林グラフ鉄道会館特集号」所載)によると「明治四十四年二月、当時の大林芳五郎社長に随行して入札に参加しこの工事をお引受けすることになったのですが、思えば往時を回顧して感無量であります。当時の丸ノ内は馬場先通方面に三菱さんの赤煉瓦の建物が建ち並んでいただけで、東寄りの駅敷地方面は道路敷こそあれ建物はたゞの一軒もなく、三菱ケ原という当時の呼び名そのまゝの一望の草原で全く狐狸の棲家もかくやと思われました。盛大な起工式の後着工しましたが、爾来三年五ケ月、植村克己、伊藤順太郎、野原太市郎その他数十人の担任社員が拮据経営、首尾よく工を竣えて鉄道院から褒状を頂き社長以下一同光栄に感激した次第でありますが、これも偏えに辰野金吾先生、金井彦三郎技師の懇篤な御指導の賜であって、大林組として今においても感謝に堪えぬ所であります。なお、当時の丸ノ内、八重洲口と今日のそれとを比較しますと、世の転変の激しさに驚くばかりであります。」とある。材料は総て外堀川を舟で運ばれ八重洲河岸で水切された。今の八重洲口には製材工場や、材料倉庫が建てつらねられ、野積の材料が山と集積された。正に今昔の感に堪えない。(因みに、八重洲口は当社と甚だ縁が深い。後年の八重洲橋や八重洲口駅、鉄道会館―国鉄東京駅八重洲本屋、大丸東京店―はいずれも当社の施工である。)

大阪電気軌道株式会社から受託した生駒隧道工事の契約は、六月十九日正式に締結された。大阪電気軌道株式会社は、大阪、奈良間に電気鉄道を敷設経営することを目的として明治四十三年九月十六日大阪で設立されたのであるが、敷設路線の延長は十九哩十三鎖で、全線を九工区に分けて発注され、当社の施工は生駒隧道工事のほか第一工区から第八工区までゞ、ほとんど全線にわたった。(因みに、同社の設立については、当社から店主芳五郎と伊藤哲郎、白杉亀造の三人が発起人として参加、芳五郎は創立委員十人の中の一人に選ばれた。役員は取締役に岩下清周、七里清介、速水太郎、玉田金三郎、守山又三、金森又一郎、広岡恵三の七氏、監査役に野村徳七、森久兵衛、山沢保太郎の三氏が就任、社長に広岡恵三氏、専務取締役に七里清介氏がそれぞれ選任され、取締役金森又一郎氏は支配人を兼任された。)

生駒隧道について同社三十年史は次のように叙しておられる。「抑も生駒隧道は西麓日下より生駒山を貫通して東麓谷田に出づるものであって、之が延長は実にその長さに於いて当時院線笹子隧道に亜ぐ日本第二の長距離隧道であった。而も笹子隧道は単線狭軌式であるが、生駒隧道は複線広軌隧道である点に於て、我国では最初の試みであり、正に東洋一と称すべきものであった。」

元来生駒山をどのように通過するかについては、隧道案のほかにケーブルによる案と、迂回線による案とがあり、いずれを採るかについては議論があったのであって、隧道案採用に決定したのは一に岩下清周翁の強い推進力によるものであった。これについて金森又一郎氏は「岩下清周伝」の中で次のように述べておられる。「愈々工事に着手するに当って、生駒山を越えるか、又は隧道を貫通するかという問題で、社内の意見が纒らず、此の両案を比較研究の結果、隧道によって貫通することに決したのであるが、其の際翁(岩下氏)は『之は断じて隧道とすべきものだ』と強硬な意見を主張され、其の他の建設工事にしても『最初にウンと金をかけて完全なものを建設せねばならぬ。之れが為三百万円の会社が六百万円の金を費った処で、夫れは敢て問題でない。要は後日に悔を残さぬことである。』と極めて強く云われ、今日大軌の工事が其の完全を誇り得る所以のもの偏にそれが為で、その達見には敬服せざるを得ない。」

工事は先ず隧道工事から着手された。東西両口から掘進することゝし、東口は七月五日、西口は同月東西両口から掘進することゝし、東口は七月五日、西口は同月八日から掘削作業を開始した。当社は技師長岡胤信を総指揮に任じ有馬義敬を主任に任じた。隧道工事は難工を重ね、途中岩盤の大崩壊事故があり二十柱の尊い犠牲を出す惨事に遭遇したが、大正三年一月三十一日導坑の貫通をみ、同年四月全く完成した。予定に遅れること八ケ月、二年十ケ月の日子を要した。

各工区工事は、隧道前後一哩間の工事を隧道工事と同時に着手したのを初めとし次々に着工、大正三年四月中旬の第八工区の竣功を最後として完成した。そして同月三十日営業が開始されたのであるが詳しくは年次を追って述べることゝしたい。

九月、大阪土地建物会社から「新世界」工事を受託した。「新世界」は当時斬新な企画として着想された歓楽施設であって、「ルナパーク」と呼ばれるコニーアイランド風の遊園地を中心に劇場、映画館、寄席、遊戯場等を建て連ね、その外周に商店、旅館、温泉等を建設した。敷地は大阪市から払い下げを受けた天王寺の旧第五回内国勧業博覧会跡の一部である。工事は翌年の五月に完成した。この企画は一躍人気に投じ忽ち大阪屈指の大衆的な盛り場となった。この工事には「通天閣」と呼ぶ高さ百八十尺の鉄塔の建設が含まれていた。故設楽貞雄氏の設計であって、太平洋戦争中金属回収で解体撤去されるまで永い間大阪名物の一つとされた。

一月、日比安平が、七月、藤泉賢四郎が入社した。

明治四十五年(一九一二年)

この年七月三十日明治天皇崩御あらせられ、「大正」に改元された。

三月、明治四十二年九月以来鉄道院から受託施工中であった岩越線工事が完成した。

岩越線は、福島県郡山から会津若松を経て新潟県新津に至る新線で現在の磐越西線である。当社の施工は第七工区(新潟県東蒲原郡地内)で延長七哩七十五鎖、大和、清川、吉津、御前、白崎の五隧道総延長六千一百二十一呎と阿賀野御前川橋梁ほか二十六橋、総延長一千三百一呎を含んでいた。この工事について社内の文書に「沿線ハ山間僻陬ノ地ナルヲ以テ交通及材料運輸上ノ不便名状スベカラズ加フルニ冬季ニ於テハ厳寒トナリ、降雪ノ為メ鮮カラサル障碍ヲ蒙リ工事上保温其他特種ノ設備ヲ要スル等幾多ノ困難ニ遭遇シタルモ云々」と記されている。なお、右工区内の津川、白崎両停車場工事も前年の四十四年七月に請負決定、この年十二月竣功した。