つなぐだけで空調の消費電力を17%削減!エスコンフィールド建設から生まれたイノベーション「in-DUCT®」とは

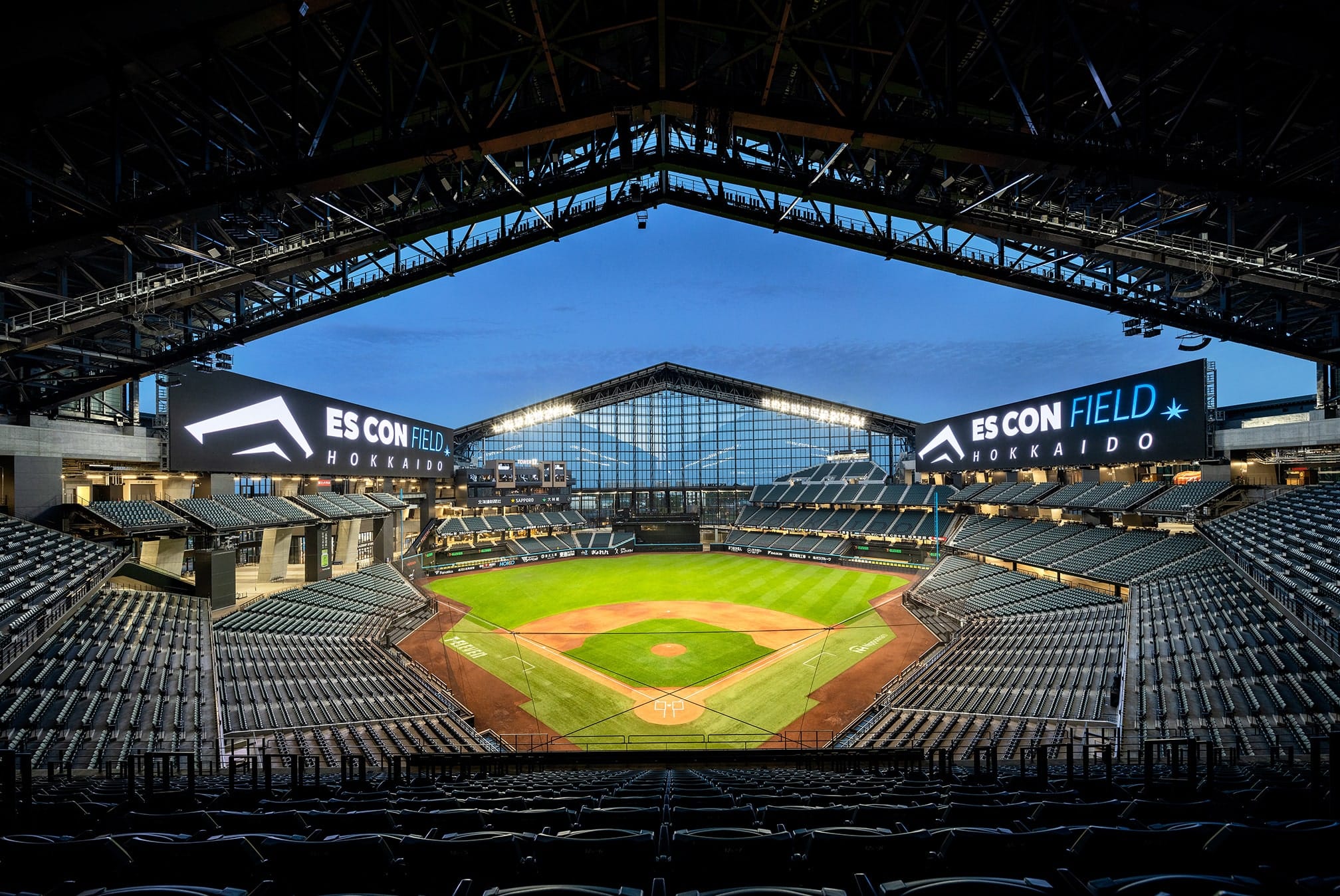

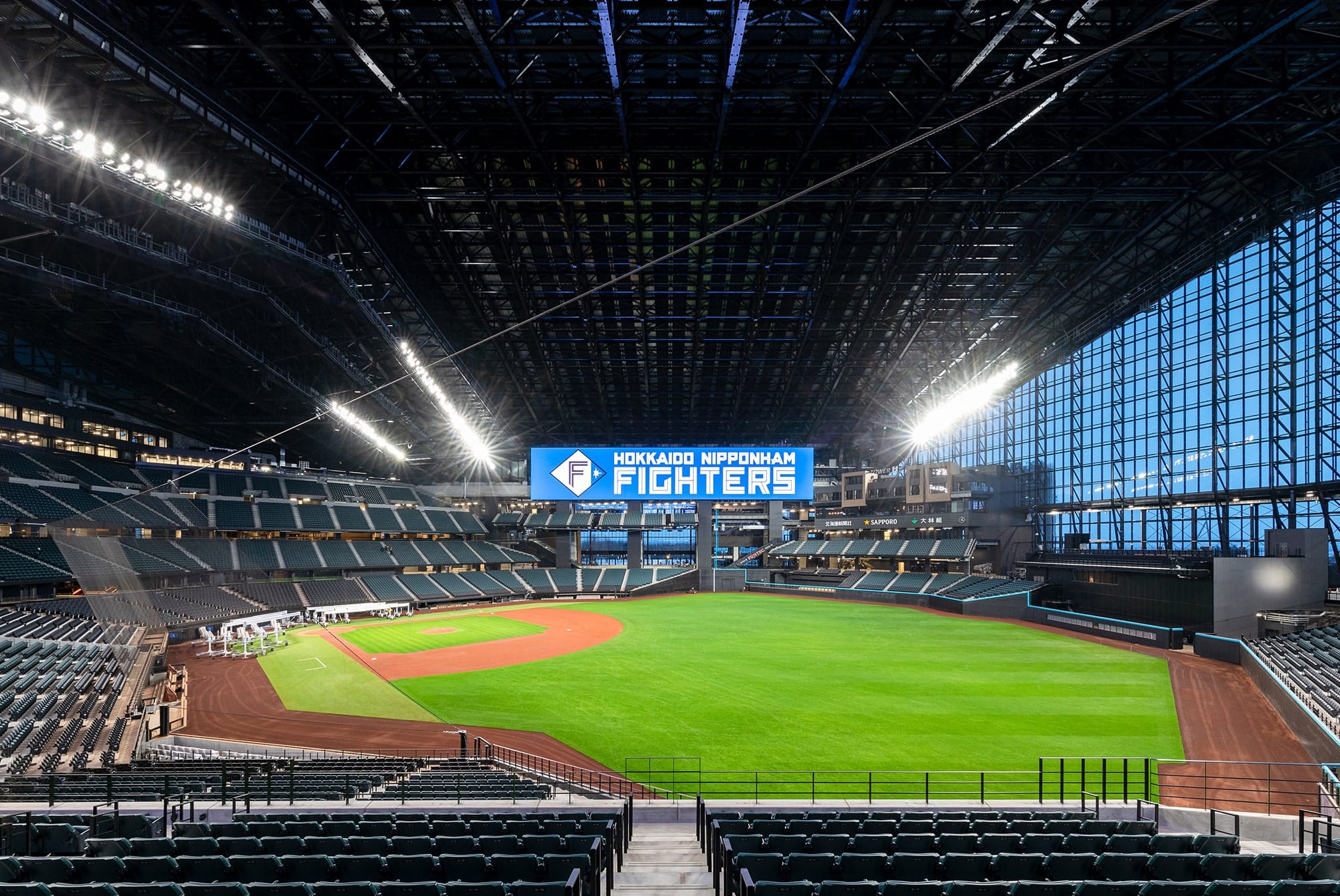

2023年に北海道北広島市に誕生した「エスコンフィールドHOKKAIDO」(以下、エスコンフィールド)は、プロ野球・北海道日本ハムファイターズが本拠地とする球場です。

実は、このエスコンフィールドには屋内設備の面でも多彩な工夫を凝らし、観客の皆さんが快適に観戦できることはもちろん、この大型施設の空調の消費電力を17%削減するイノベーションも導入されました。それが観客席エリアの天井に張り巡らされた空調ダクトにつないでいる「in-DUCT®」(インダクト)という「装置」です。

しかし、この「in-DUCT®」は単体を見るだけでは何がすごいのかよく分かりません。

「空調ダクトの間につなぐだけ」というこんな単純な「装置」がどうやって消費電力を削減できるのか?その秘密について「in-DUCT®」を開発した和田一(大林組設計本部大阪設備設計部長)と中山和樹(大林組設計本部設備設計部 設備設計課長)に話を聞きました。

INDEX

観客席から天井を見上げると不思議なカタチの「in-DUCT®」がある

「in-DUCT®」とは、大林組が開発した「空調⽤誘引ユニット」です。

「in-DUCT®」は、エスコンフィールドの建設時に、開閉式屋根を持つ特殊な大型施設における快適な観戦環境と、空調稼働時の消費電力削減を目指して開発された装置です。

名前から受ける印象は建築物の空調ダクトを指すと想像されるかもしれませんが、そうではありません。

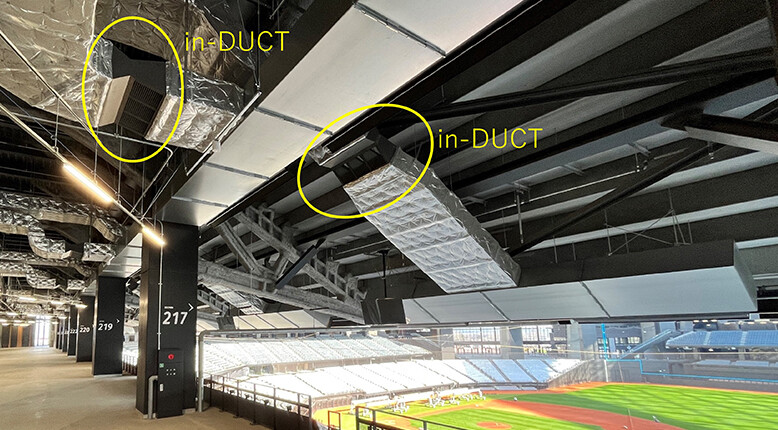

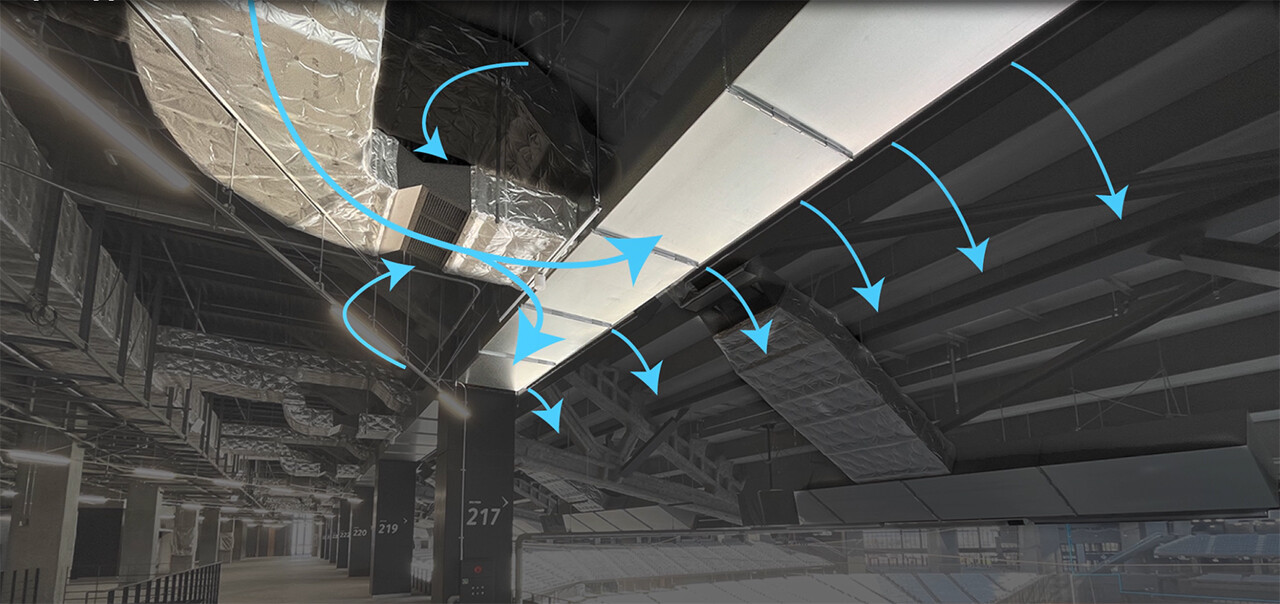

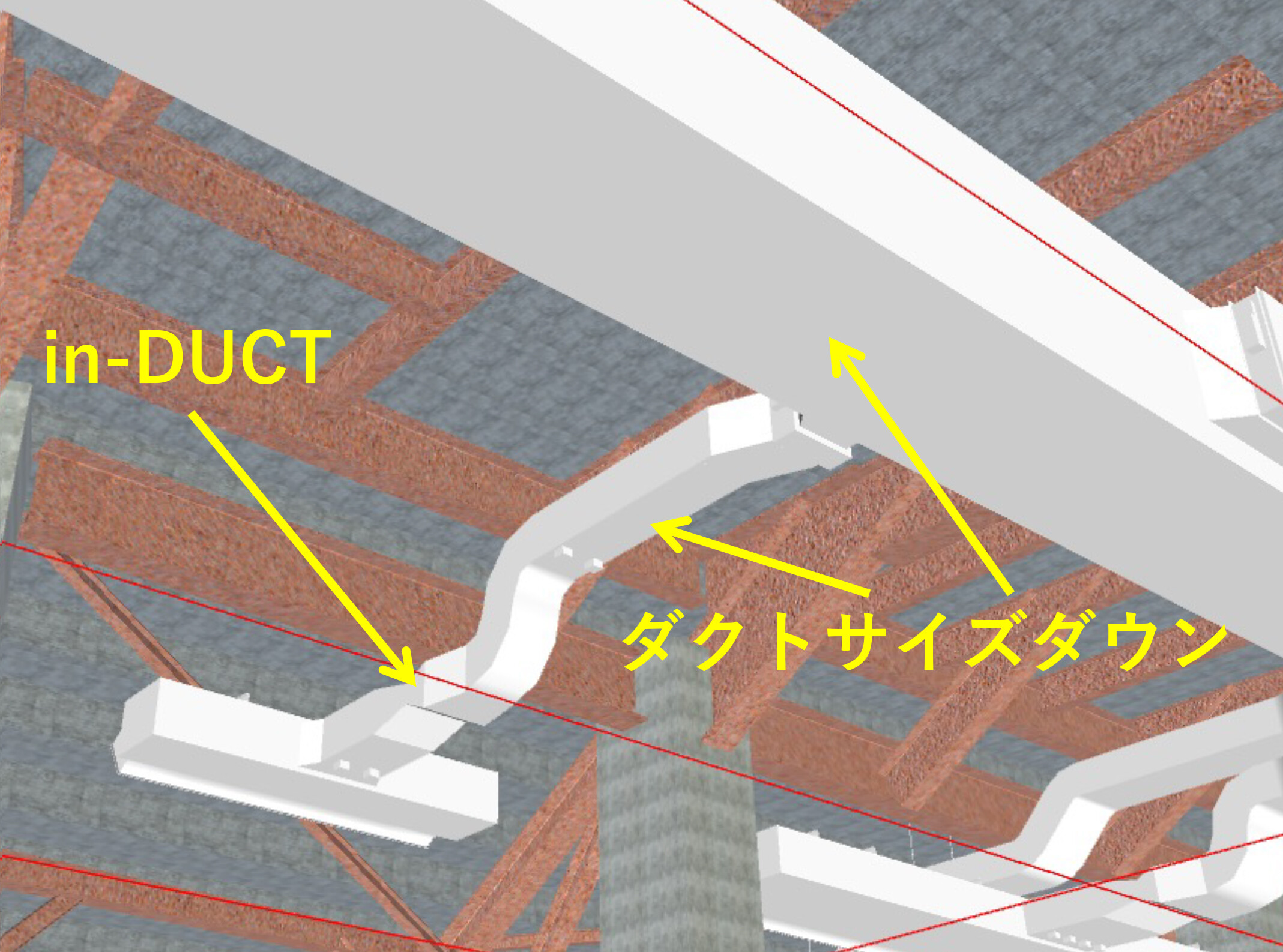

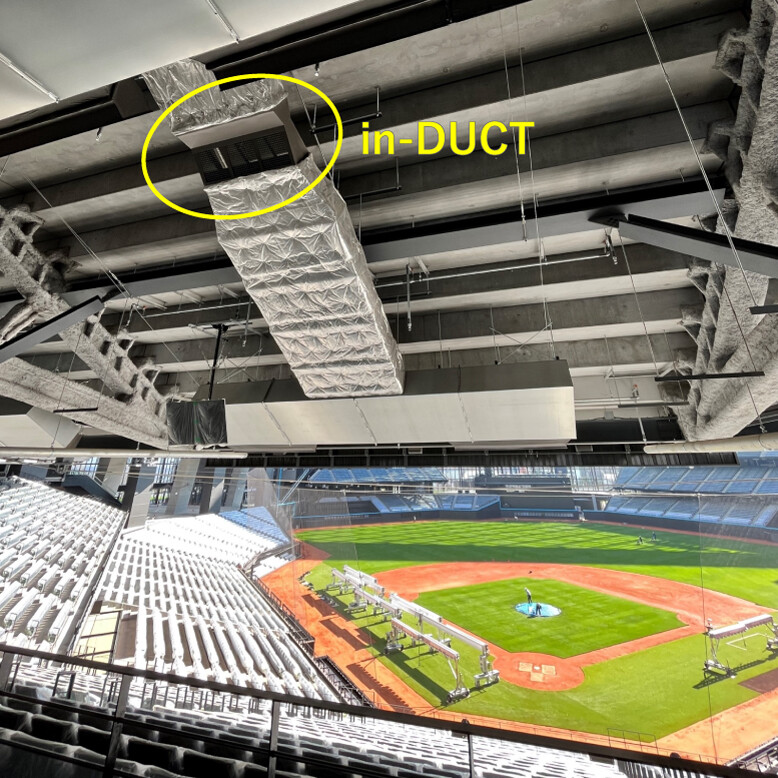

エスコンフィールドの観客席エリアから上を見上げると、「in-DUCT®」があります。

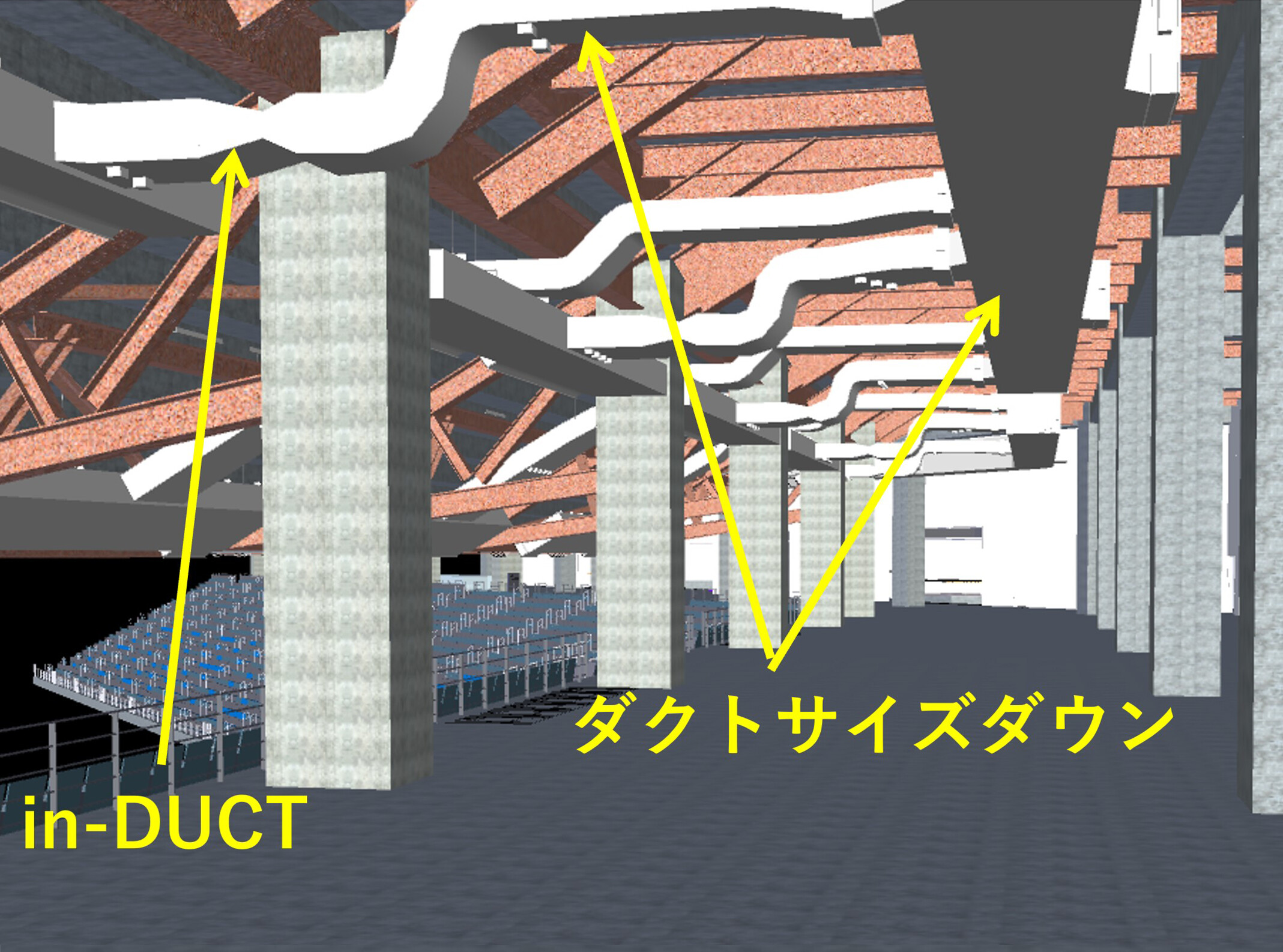

天井に張り巡らされた空調ダクト、そのダクトとダクトの間に設置し、つないでいるのが「in-DUCT®」です。

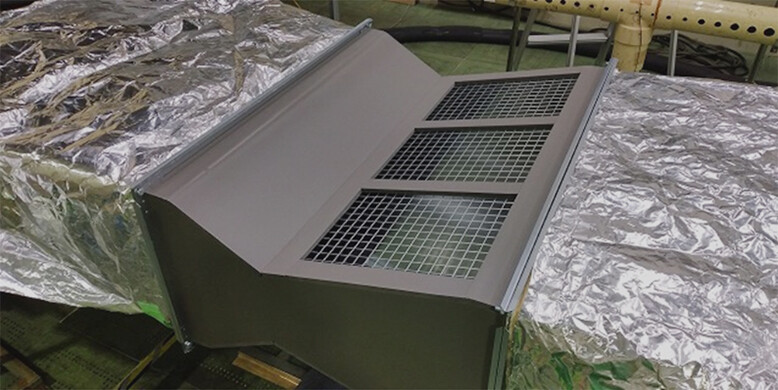

そして、実際の「in-DUCT®」の写真がこちらです。

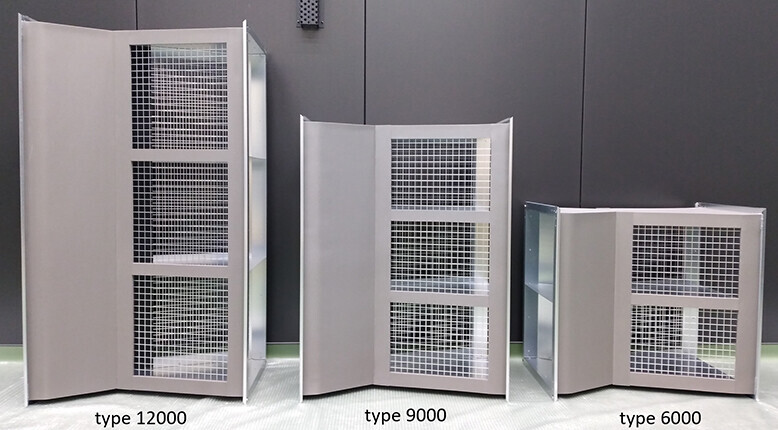

一見すると、この装置には動力もついておらず、網目のような開口部があるのみ。まるで一般家庭にあるキッチンの換気扇フードのようなシンプルな物体に見えます。

しかし、この「in-DUCT®」を設置することで、空調機の消費電力を17%削減し、空調設備導入のコスト削減にも貢献するというのです。

可動屋根による半屋外大空間の空調は「非効率かつ不経済」

「in-DUCT®」の開発者である和田と中山は、エスコンフィールド全体の設備設計を担当しました。この「積雪寒冷地における可動屋根を有する半屋外巨大空間」であるエスコンフィールドの設備設計は非常に難題が多かったプロジェクトだったと振り返ります。

中山和樹(以下、中山):「エスコンフィールドは、天然芝の球場です。屋根が開いたり、南面にガラス壁を設けたりと、天然芝を育てるための日光と風を取り入れられる施設とすることを大前提に設備設計を検討していきました」

中山:「『芝ファースト』という考えのもと、天然芝を育成するという大前提がありますが、これには設備的に難しい面が多々あります。屋根が開くと屋外球場になり、屋根が閉まると雨風がしのげる屋内球場に近い空間になることで、さまざまな条件が変わってきます」

和田一(以下、和田):「建築的には芝を育てるために日射時間が最も長くなるように建物の向きやガラスの配置など、さまざまな検証を行いました。寒冷地で天然芝を育てることは、それだけで大きなチャレンジです。大林組の芝の専門家も加わって、建築の設計者と一緒に設備をつくり上げていきました」

冬場はマイナスの気温になるような地域で、屋根が開くため建物の気密性も十分ではない。南側のガラスウォールも、寒冷地で使うような断熱性能の高いガラスを使うと日射が遮られ、天然芝育成に影響が出てしまうので、一般的なガラスを採用しています。

中山:「空調的には、熱が逃げる要因になります。そのうえで寒冷地としての凍結対策も必要です。球場内には給排水配管や空調の配管が多数設置されているので、それが凍らないようにしなくてはならない。また夏には外気が流入することで湿度が高くなる懸念もあるので、空調ダクトの吹き出し口の結露への配慮も必要になります」

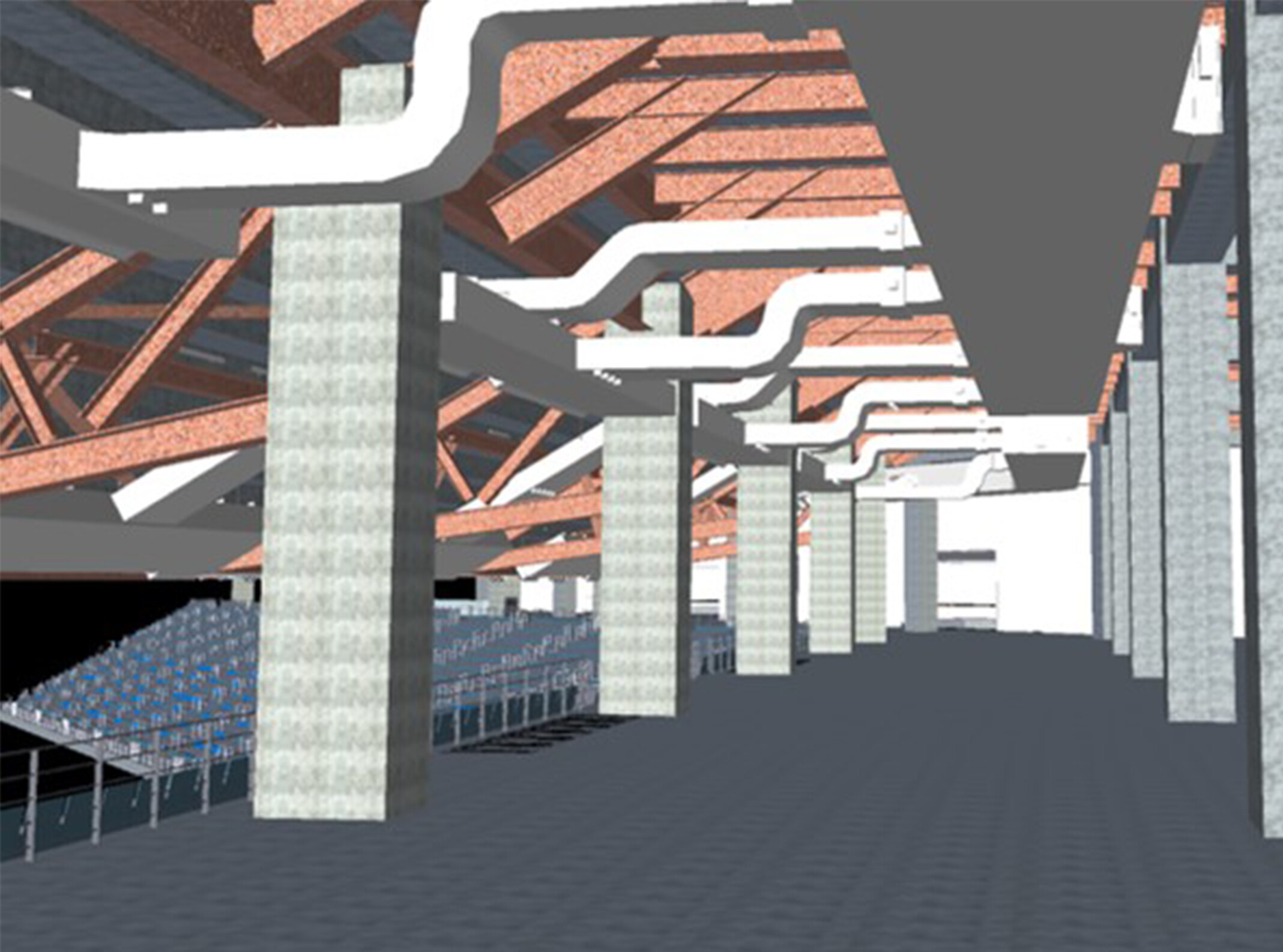

一般的には天井にダクトや配管などの設備を設けますが、可動する屋根面には設備を設置できません。こういった制約やさまざまな工夫が必要となる中で、やはり最も大きな課題は、球場を訪れたお客さんが快適に過ごすための空調でした。

和田:「屋根が開いたり閉まったりというのはかなり特殊です。開いてるときは屋外球場なので空調はあまりなくても良い。ところが、屋根が閉まったとたんに屋内球場として観客席などを空調する必要がでてきます。球場の観客席はものすごく大きな面積です。ものすごくたくさんの人がいるので、ものすごい発熱量があります。その熱が圧倒的なので、いかに効率よく空調できるのか。それは大きな課題でした」

屋根が閉まったときに使う膨大な空調エネルギーをどれだけ削減できるのかという課題に向き合ったこと。それが「in-DUCT®」を開発するきっかけだったと和田は言います。

和田:「通常の屋内球場や、いわゆるドーム球場みたいなところは空調が前提になっているので断熱性も気密性もしっかりしているんですよね。屋根が開くということは可動部があるために隙間があって、せっかく空調した空気もどんどん逃げていくんです」

和田:「3万5,000人をも収容する大空間を効率的に空調する。断熱性も高くなければ隙間もあるという半屋外的な大空間全体を均一に空調するのではなく、観客席に向かってスポット的に空調することにしました。併せて、その消費エネルギーをなんとか減らしたいとさまざま考えた結果が『in-DUCT®』の開発につながっていきました」

イノベーションの鍵は「誘引」

巨大空間でありながら半屋外空間であるエスコンフィールドは、外気が流入して湿度が高くなりやすい空間であることから、空調ダクトの吹き出し口の結露への配慮も必要です。それに加え、大空間を空調するためには、大量の送風が必要になるなど、さまざまな課題があります。そこで、和田と中山はある技術に着目しました。

和田:「『in-DUCT®』のアイデアの元になったのは誘引(ゆういん)という技術です。誘引は昔からある技術なんですが、大きな球場に見合うようにドカンと大風量が吹ける誘引装置がこれまで世の中になかったので、それを開発しようと考えたんです」

空調における誘引技術とは、室内の空気を吸い込んで空調機からの冷温風と混合させることをいいます。この「誘引」という技術が「in-DUCT®」の最大の特徴となっています(ネーミングの由来の一つが、誘引を意味する「induction」とダクトを象徴しているのです)。

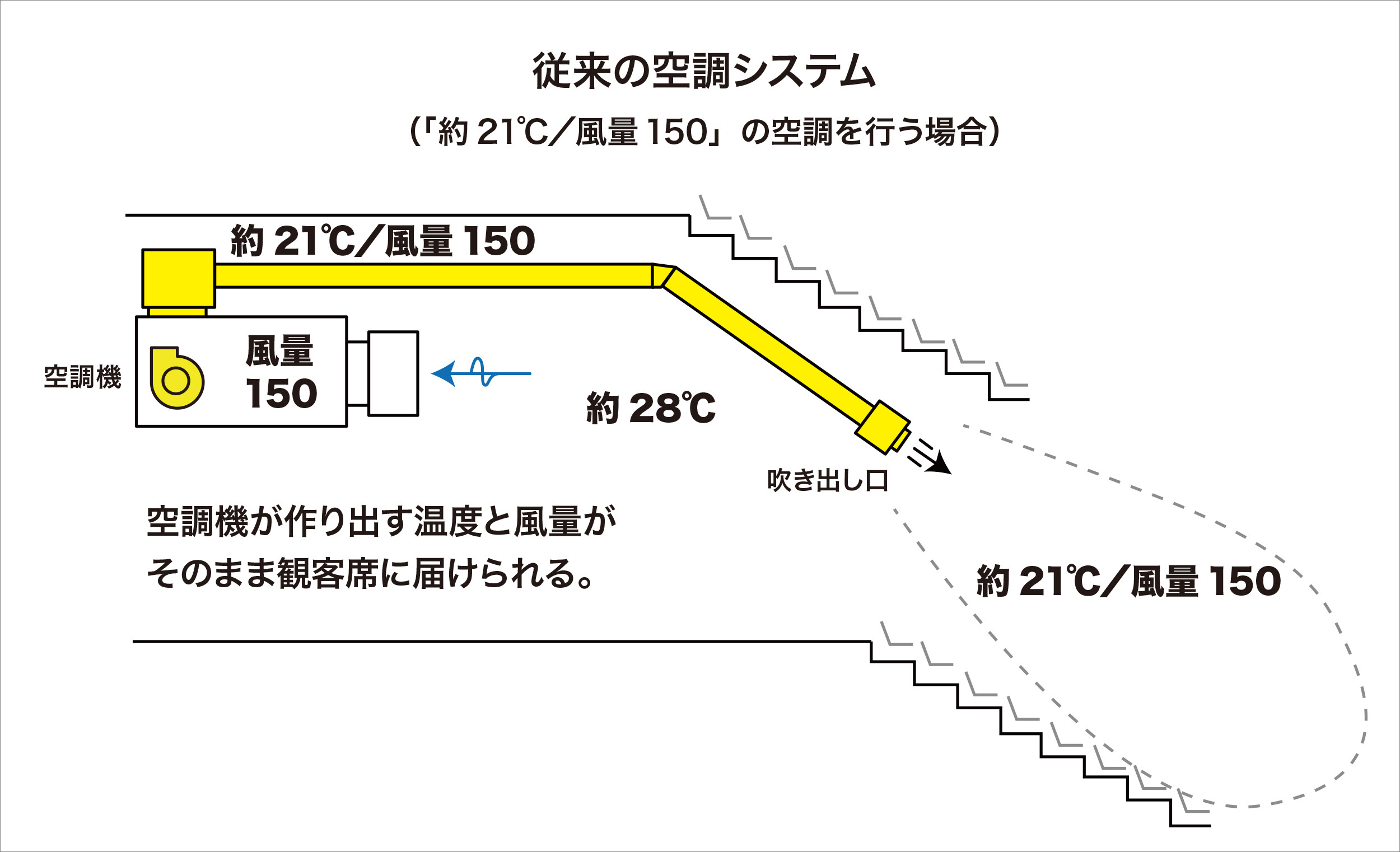

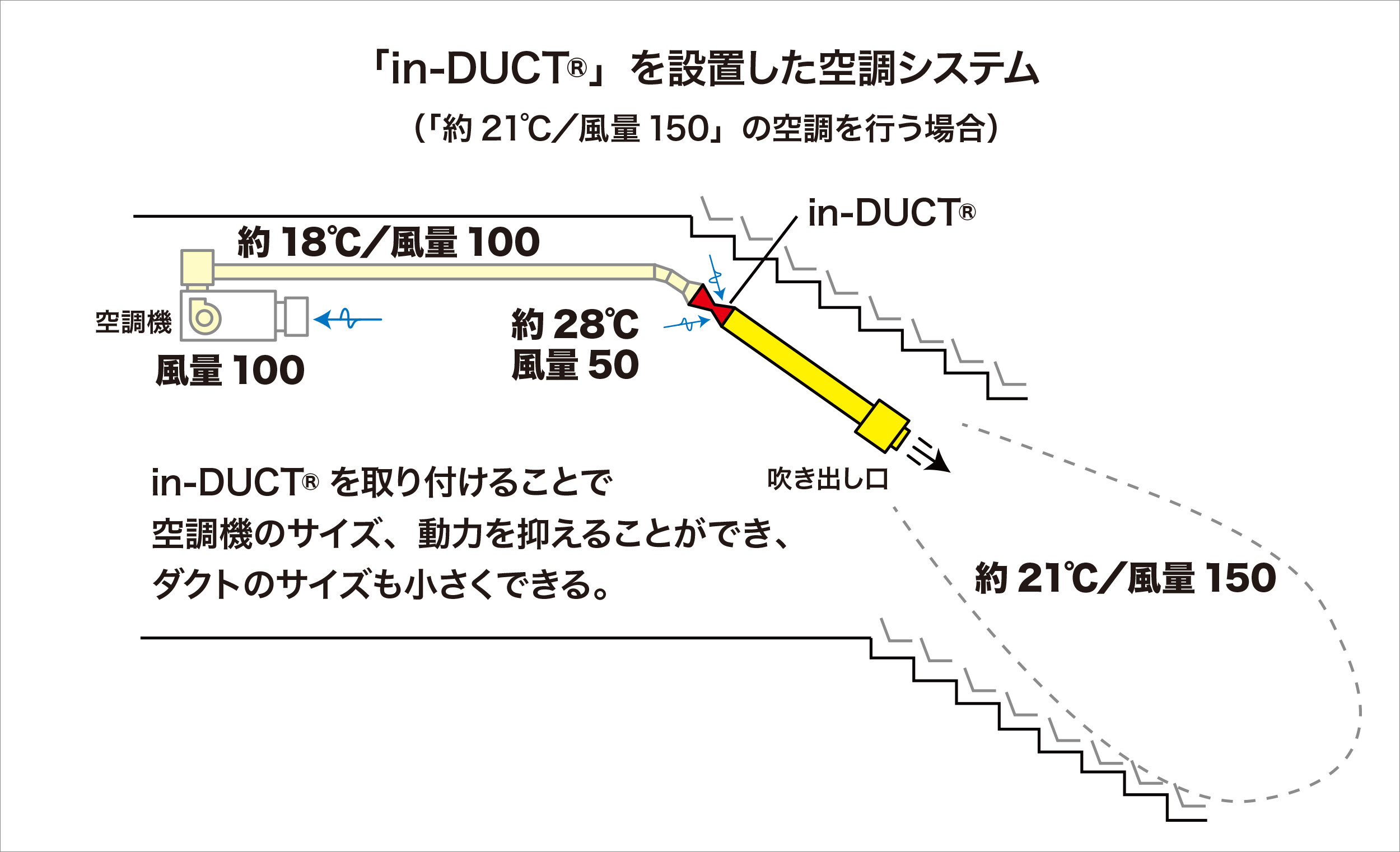

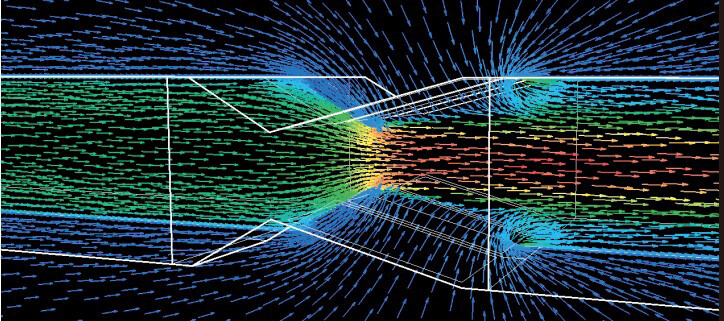

この図は、従来の空調システムと、誘引装置である「in-DUCT®」を設置した空調システムの比較を図解したものです。いずれの図も観客席に対して「約21℃/風量150」の空調を行う場合について比較しています。

従来の空調システムの場合は空調機そのものが150の風量を供給させる機能を必要としますが、ダクトの間に「in-DUCT®」を組み込んだ場合には、100ほどの風量を供給する空調機で済んでいます。その理由は「in-DUCT®」が周りの空気を吸い込み、(この場合では50の風量を吸い込むことで)従来と同じ150の風量を発生させることができるからです。

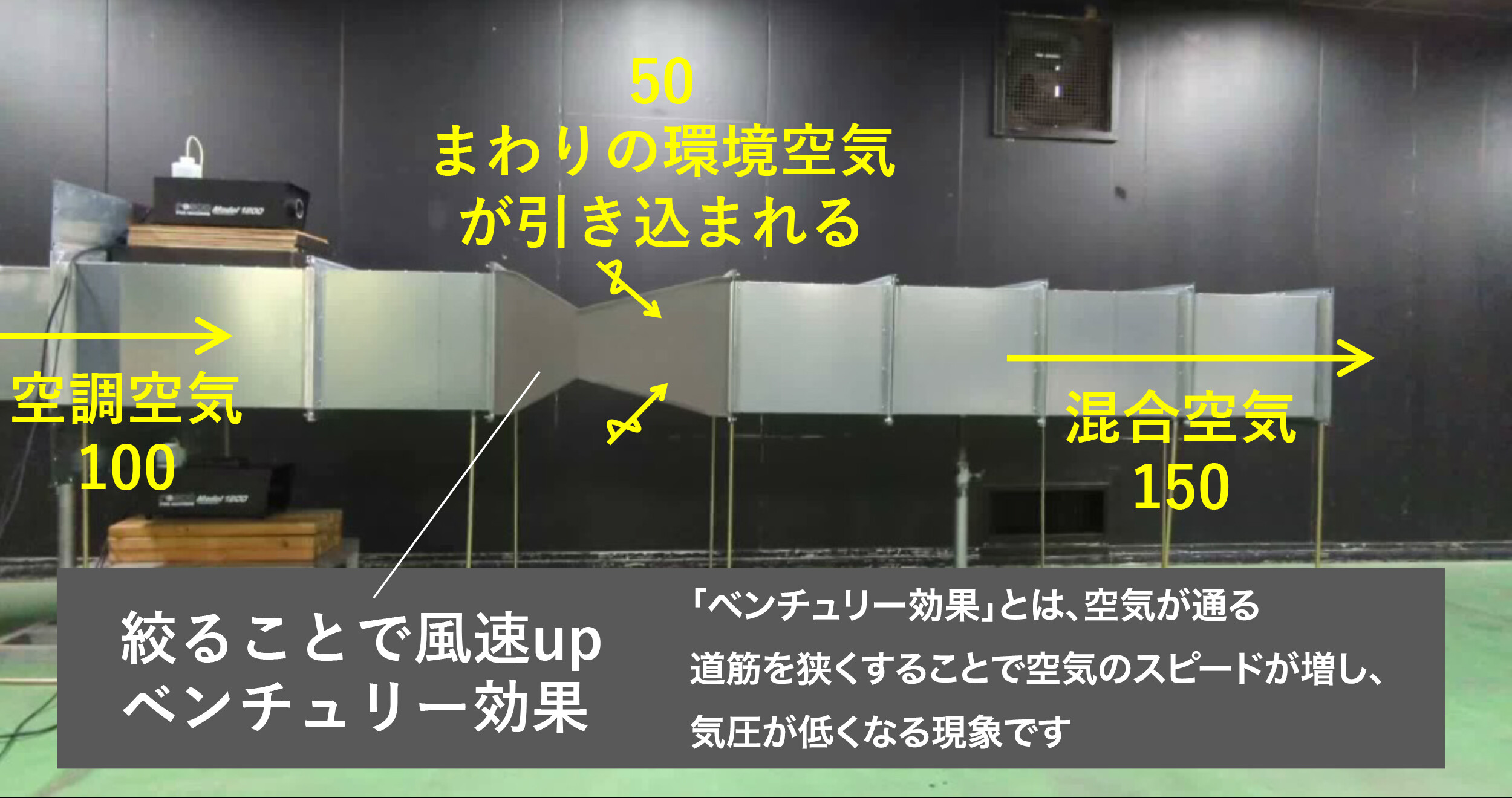

和田:「『in-DUCT®』は、斜めにくびれた形状となっています。このくびれで空気の流れをギュッと絞ることによって、ダクト内部の空気のスピードが上がります。同時に『in-DUCT®』の開口部からは、それに引っ張られて、バっと空気が入ってくるんですね。これによって空調機自体の風量を減らすことができるんです。」

また、観客席に届く温度についても「in-DUCT®」が生み出す風量が関係していると言います。

和田:「空調の世界って熱量が重要なんです。冷房でいうと冷却量、暖房でいうと加熱量。その熱量は『温度差と風量の掛け算』になるんです。先ほどの『約21℃/風量150』の例でいえば、『21℃(室温28℃と7℃差)の風量150』と『18℃(室温28℃と10℃差)の風量100』の熱量はほぼ同じ(7℃×150≒10℃×100)です。つくり出す熱量は同じですが、空調機からの風量を減らしてファンを小さくでき、消費電力が減るというわけです。」

つまり、「in-DUCT®」を設置するだけで、空調機自体の動力を減らすことができます。それにより、空調機の小型化や、消費電力の削減につながるのです。

デメリットが思いつかない

前述の通り、「in-DUCT®」のような誘引装置、誘引機構という技術は決して新しいものではないと言います。

中山:「分かりやすい誘引の例として『羽のない扇風機』が有名ですね。従来の空調用誘引装置は高くても誘引率(※)30%、風量も2,000m³/h程度ですが、新たに開発した『in-DUCT®』は誘引率50%、風量は最大で1万8,000m³/hとなっています」

誘引率とは、装置に入る空気の風量に対して、誘引作用によって引き込まれる空気の風量がどの程度あるか、その比率を表現するものです。誘引率が大きいほど誘引作用によって引き込まれる空気が大きいことになるので、混合後の空気の風量が多くなります。

和田:「これは何かが良い代わりに何かを犠牲にしてるということはなくて、Win-Win-Winみたいな感じです。空調機や空調ダクトも小さくできるので、イニシャルコストも大幅に下がるんです」

中山:「空調ダクトが小さく、細くなるということは、天井がスッキリして、視界が広がるなどのメリットもあります」

「in-DUCT®」は、導入することで消費電力を削減できるだけでなく、空調機をコンパクトにでき、全体の空調設備も縮小できる。たくさんのメリットがあり、デメリットが見当たらないと言います。

空気の流れの仕組み「ベンチュリー効果」を生かした技術

では、なぜ「in-DUCT®」は誘引率50%、風量1万8,000m³/hという成果を上げることができたのでしょうか。

「in-DUCT®」は、そもそもの原理としてベンチュリー効果を生かした技術だと言います。ベンチュリー効果とは、液体や気体が狭い出口を通過するときにその流れのスピードが増加して低い圧力が発生する現象です。イタリアの物理学者G・B・ベンチュリに由来しています。

和田:「空気が通る道筋を狭くすることで空気の通過スピードを上げ、圧力差を発生させて周囲の空気を引き込む仕組みです。どのように絞ればいいのかを、CFD(Computational Fluid Dynamics)というデジタル上の気流解析をおそらく数百パターン試したんですが、半年以上はシミュレーションと分析を行っていました」

和田:「『空気を絞る』という原理は一緒ですが、問題は『絞り方』です。どれぐらいのスピードにしたら一番効率がいいのか、誘引開口の大きさや位置なども含め、数百パターンのシミュレーションを試しました。パラメータが多く、数値をちょっといじるだけでだいぶ変わったりするので、試行錯誤にかなりの時間を費やしました。また、実際にモックアップをつくって実験をやるとシミュレーションとの食い違いが出たりするわけですよ。その原因をメーカーと一緒に検討して、最終的に現在の形に落ち着くまでに多分1年はかかったんじゃないかと思います」

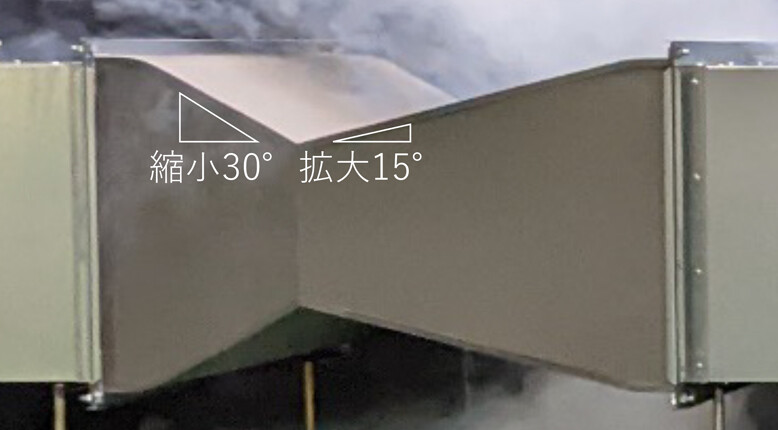

カタチが持つ意味とは?「縮小30°、拡大15°」の法則

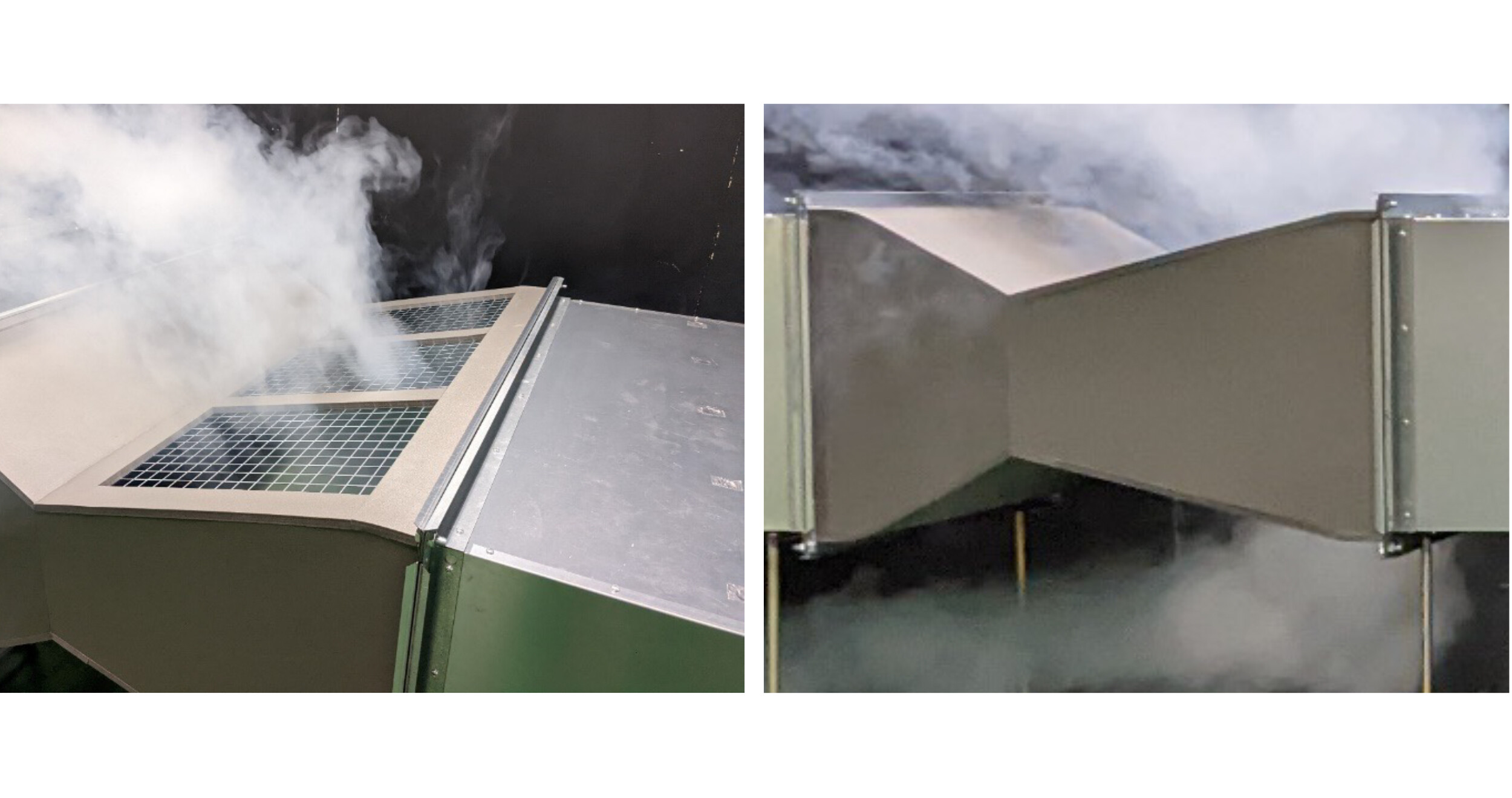

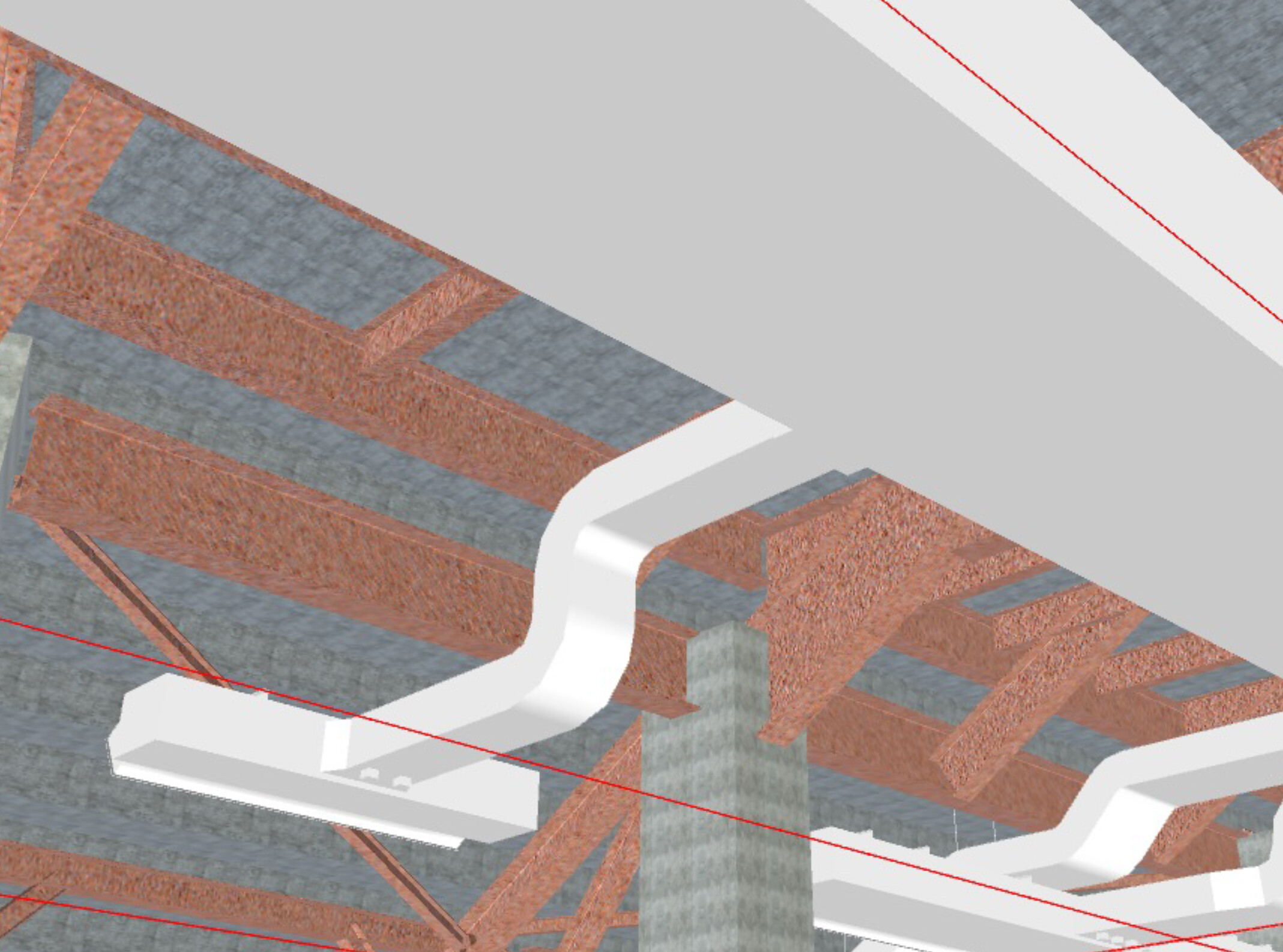

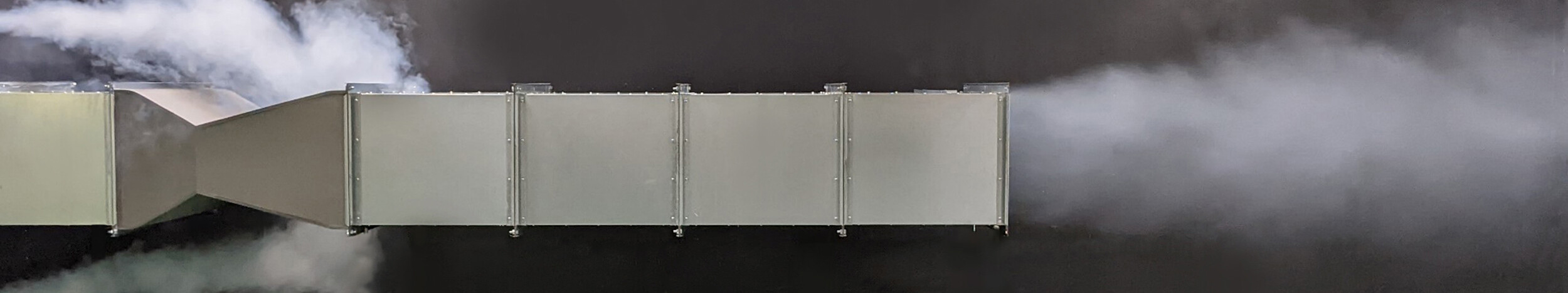

「in-DUCT®」の形状を横からみたときに特徴的なのが、左右非対称のくびれと角度です。

空気の通る道筋を絞り込むことでベンチュリー効果を発生させていることから、空気の流れに対して角度がついている形状ということは想像できますが、前方の傾斜がきつく、後方はややなだらかな角度となっています。実は、この非対称な角度が「in-DUCT®」の機能において最も重要なファクターであると言います。

和田:「CFDなどさまざまな解析を行った結果、『縮小30°、拡大15°』に落ち着いていったんです。この角度をもうちょっときつくすると、さらに大きな誘引効果が生まれるんですが、そのぶん抵抗が増えるため空気を送り込むファンのパワーが必要となり、その結果、消費電力が増大します。そのバランスを鑑みたうえで、この角度に落ち着きました」

数百パターンもの解析を行い、消費電力の削減も実現できるバランスとして「縮小30°、拡大15°」という現在の形状が生み出されるなか、和田はこの数値をみて驚いたことがあると言います。

和田:「実は空調のダクト設計の世界で、絞るときは30°まで、拡大するときは15°以下で拡大していきましょうという暗黙のルールがあるんですよ。そういうものとして深く考えたこともありませんでしたが、古くからいわれていることは理にかなっているんだという再発見にもなりました(笑)」

CFDの解析とモックアップによる試験を繰り返した結果、このカタチが導かれたということは決して偶然ではないと言えるのではないでしょうか。

中山:「シミュレーション当初はノズルも1個がいいのか、2個並べた方がいいのか、3つあったらもっと誘引できるのではないかとさまざまな検討を行いました。完成した『in-DUCT®』は上下にだけ開口部がついているんですが、左右の側面にもつけたら誘引率が上がるんじゃないかといろいろ試して、最終的には目標の誘引率を確保しつつ、この製品単体のコストも抑えられるようにと、現在の形状になりました」

中山:「『in-DUCT®』は黒っぽいボディとなっています。これはダクトとダクトの間にあってもあまり目立たないようにという理由もありますが、入口側の冷えた空気が触れる部分がどうしても結露しやすいため、その対策として断熱材を貼っているからです。製品に直接断熱材が貼ってあるので、現場作業としてさらに断熱する必要がなかったり、製品の両側も一般的なダクトの施工方法で容易につなげられるような形状にしたりなど、さまざまな工夫をしています」

エスコンフィールドの観客席エリアには「in-DUCT®」が約130個配置されています。訪れる機会があれば、ぜひ、上を見上げてみませんか。黒いボディの「in-DUCT®」が働いている様子をご覧いただけると思います。

「in-DUCT®」が世界中に広まることでカーボンニュートラルに貢献できる

これまでご紹介した通り「in-DUCT®」を空調ダクトに設置することで、消費電力の削減を実現でき、その施設の運営におけるエネルギーコストを下げることが可能となり、CO2の削減にも貢献します。

また「in-DUCT®」そのものもシンプルな形状であることから、エスコンフィールドに限らず、今後さまざまな施設にも活用できると期待されています。

和田:「建物としては、アリーナとかスタジアム、大規模商業施設などにあるアトリウムといった巨大空間に導入することで効果を発揮すると思います。既存の建物であっても、条件が合えばダクトに挿入するだけで空調機の風量を小さくでき、消費電力削減が実現できます」

さらに工場や物流倉庫にも適していると言います。

和田:「工場は大空間ですが、ベース換気のみで必要に応じて扇風機などを設置しているところも多いです。工場のような大空間で空調を入れるには、消費電力の増加も付き物です。その中でも作業環境の向上などを目的として空調を導入する事業者も増えてきているので、消費エネルギーが少ない『in-DUCT®』を併せて導入したいというお話もいただいています。さらに物流倉庫、コンベンションセンター、ホームセンターなどの大型の倉庫型の店舗などにもベストマッチだと思います」

さらに、日本デザイン振興会が主催する「2024年度グッドデザイン賞」において、「in-DUCT®」は「グッドデザイン・ベスト100」を受賞しました。

https://www.obayashi.co.jp/news/detail/news20241028_2.html

審査評においては「時代を代表する発明といっても大げさではないだろう。」というコメントもいただきました。

和田:「『in-DUCT®』を導入するだけで空調が稼働している間は勝手に誘引してくれ、吹き出し口の結露を防止しながら少ないエネルギーで空調ができる。また、『in-DUCT®』自体は電力も使わないから、異電圧対応も不要でユニバーサルに展開できる。シンプルなデザインというだけでなく、そういった汎用性も含めた部分も評価していただいたのだと思っています」

また、シンプルな形状でありながら、このデザインそのものが機能を生んでいる、という点も評価されていると言えます。

和田:「導入メリットが見いだせるあらゆるところで『in-DUCT®』を使ってもらいたい。国内だけでなく世界中に普及させていきたいと考えています。『in-DUCT®』が世の中にどんどん広がっていくことで、社会全体のCO2の削減に少しでも貢献し、カーボンニュートラルにつながっていけばいいなと思うんです」

和田:「すでに多くの問い合わせをいただいていますが、さらに使いやすい新たなラインアップを開発中で近々発表できると思います。さらに高温多湿の東南アジアでも『in-DUCT®』の導入を進めているところです。『in-DUCT®』は電力が不要ですから電圧による制約がありませんし、ダクトは世界共通。持って行けばすぐに使えますし、現地で製造することもできます」

エスコンフィールドでの設備として、過酷な条件の施設のために1年以上の試行錯誤を重ねて誕生した「in-DUCT®」は、製造において特別な技術を必要とせず、世界標準の空調ダクトに簡単に取り付けられる非常にユニバーサルな製品です。

この「in-DUCT®」が世界に広がっていけばいくほど、大林組が掲げる2050年の温室効果ガス排出削減目標だけでなく、世界のカーボンニュートラル実現に向けても大きく貢献すると考えられるでしょう。

本ページ記載の所属・役職などは2025年3月時点の情報です