人間の食感覚の進化、食環境の変化とこれからの食

日下部裕子

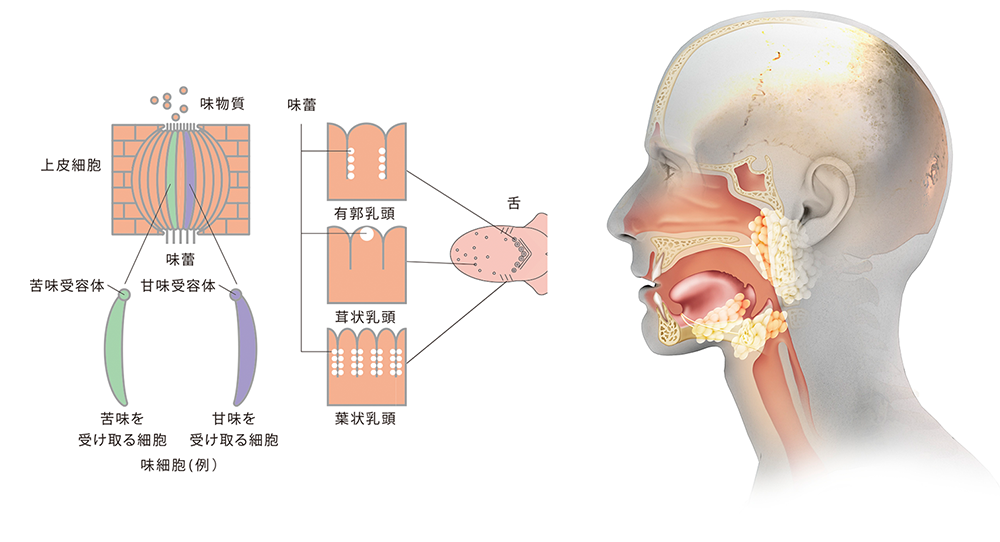

大学4年の時に卒論のテーマとして味覚を受け取る仕組みを選んだのがついこの間のように感じるが、気が付けばもう25年以上も味覚の研究を行っている。味覚を含め、抹消感覚の研究で面白いと思うのは、何と言つても進化である。それぞれの生物を取り巻く環境に伴って、感覚器官はその性質をダイナミックに変えてきた。味覚でいうならば、昆虫は口だけでなく足先でも味を感じることができるし、魚はひげでも味を感じることができる。味を受容する器官である味蕾(みらい)が足先やひげに存在しているからである。

人間にとって味覚は、口の中に入れたものの質を判断するための感覚であるが、これらの動物にとっての味覚は、食べ物を口にする前に食べられるかどうかを判断するためのものでもある。進化によって大きく変化するのは味蕾の位置だけではない。味蕾は味細胞という味を受容する細胞が数十個集まっている器官で、味細胞の先端には味覚センサーである味覚受容体というタンパク質分子が位置している。センシングすべき物質は動物の種によって異なるため、受容体もそれに応じて進化する。例えば、ネコは肉食で炭水化物を必要としないが、味覚受容体もそれに合わせて進化しており、甘味を感知する受容体が途中で壊れた形になっている。また、魚類にも甘味受容体はない。甘味受容体と似た構造の受容体が存在しているが、アミノ酸を受容する。考えてみれば、自然界で甘味を呈する糖分は、果実、樹液、はちみつなどに含まれており、いずれも地上に存在するものである。水中での栄養源は何と言つてもアミノ酸なので、種による受容体の変化は理にかなったものである。

味覚受容体が初めて発見、存在が証明されたのは2000年と比較的最近のことで、その後、さまざまな種の味覚受容体が明らかにされてきた。新しい知見がでるたびに、進化に伴う食環境の変化や肉食・草食といった食性が、味を受け取る仕組みそのものを変化させてしまうのだと実感してきた。そして、人間にとっての第二次世界大戦後の食環境の大きな変化は何をもたらすのだろうかと思いを巡らせる。

日下部裕子(農研機構 食品研究部門 食品健康機能研究領域 感覚機能解析ユニット長)

1970年東京都生まれ。1998年、東京大学大学院農学生命科学科修了。農学博士。同年、農林水産省食品総合研究所(現所属の前身)に入所。2016年より現職。大学4年から一貫して脊椎動物の味を受け取る仕組みについて研究を続けている。著/編書に『味わいの認知科学』(和田有史と共同編集)。

No.59「農」

日本の農業は、就業人口の低下、高齢化、後継者不足、不安定な収入など多くの問題を抱え、非常に厳しい状況に置かれています。その一方で、「スマート農業」「農業ビジネス」あるいは「稼ぐ農業」といった標語が現実味を帯び始めています。

現在3Kの代表格といわれる農業は、今後の取り組み方によっては最高の仕事場になるかもしれません。また、環境を破壊することもなく、人々の豊かな食生活を支える中核施設となる日が来るかもしれません。

本書では「農」にまつわる現状を解明すると共に、現在の発展のその先の姿を考えてみました。

(2019年発行)