シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(13)

園城寺・光浄院客殿

藤森照信

武士の時代が始まった鎌倉時代から引き続く室町時代までを「中世」と呼ぶがその建築と都市についてはよく分からない点が多い。正確にいうと、社寺建築は分かっているが、住宅や都市については判然としない。今回焦点を当てた十三湊も、当時の日本列島の北端に位置する重要港として今に名と伝えるものの、その実態は時間という埋砂の下に隠されたまま。

こと中世の建築についてみると、住宅については決定的な変化が起こっている。古代の天皇と貴族のための寝殿造が中世に武家のための書院造へと進化した。日本の伝統的住宅様式を代表するかの書院造が成立した。畳を敷き、天井を張り、四角な柱が立ち、襖と障子が部屋を仕切り、そして主たる部屋の突き当たりに床の間が付く――と書き出すとあまりにありふれた伝統的木造住宅の姿になるが、そのありふれた形式が誕生したのが中世の書院造にほかならない。

しかし、寝殿造がいつどこでどう書院造に変わったのか、具体的なことがはっきりしない。

最大の理由は時間の長さにあり、中世は13世紀から17世紀までの400年間の長さに及ぶばかりか、住宅建築は寺社仏閣とちがい、新しい思想(宗教)が入ってくると一気に変わるようなことはありえず、長い時間の中で自生的に変化してゆく。この"長い時間"と"自生的変化"が歴史研究には難物で、加えて住宅は寺社仏閣のようには実物が残らないから、ますます実態は分からなくなる。

そうした中でこれまで、二人の建築史家により異なった見解が出されてきた。一つは、戦後の日本建築史をリードした太田博太郎(1912~2007)の考え方で、中世のいつどこでどの部分が変わったのかは問わず、中世に書院造という新しい住宅様式が成立した、とすればそれでいいと。

これに対し太田より一世代若い平井聖(1929~)が反論し、それでは大雑把過ぎるから、寝殿造と書院造の間に「主殿造」という住宅様式と挟むべし、と主張した。

そしてその実例として取り上げたのが、1601年に園城寺(おんじょうじ)(三井寺)の一画に造られた〈光浄院客殿〉であった。

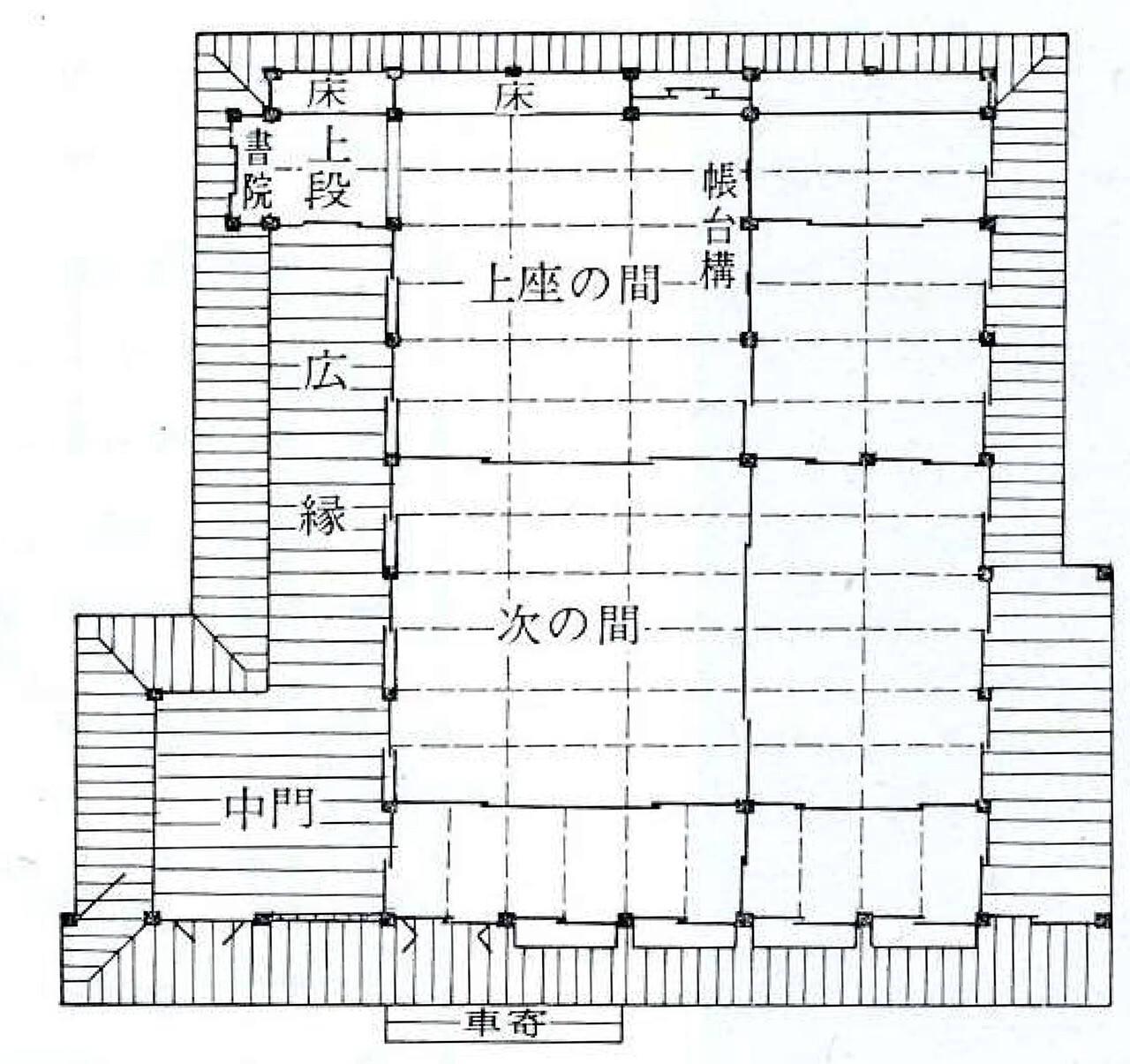

その昔、初めて訪れた時、建築としてのまとまった像と結びにくくて困惑した。その一番は外観で、建築の外観に不可欠の正面性が曖昧なのだ。外観を見ていただくと分かるようにどこから入っていいかが分からない。唐破風(からはふ)が付くからそこが入口だろうが、その左手にも突き出した凸部分があって入口らしき扉が付いている。平面図で確かめると「中門」とあり、ちゃんと入口扉も付いている。入口が隣り合って並ぶという不可解。

唐破風の入口から中に入ると、次の間と上座の二間続きで、二つの間とも面積は三間四方の「九間(ここのま)」。九間こそ日本の住宅の広い方の面積の基本をなし、能舞台も九間。ちなみに狭い方の基本は四畳半だから、日本の伝統的生活空間は九間と四畳半の間のどれかとなる。

間仕切りは障子と襖で、柱は角柱、天井は張られているから書院造の条件はほぼ満たすが、襖を開けて上座の間に入り、正面を見て困惑した。床の間ふうの作りにはなっているが、肝心の床の間の奥行きがごく浅く、これでは"床の間"とは言えないだろう。その左手には狭い上段の間が続き、付け書院が張り出す。書院造の室内のハイライトとなる"床の間"が、"違い棚"と"付け書院"は付くものの成立はしていない。こうした点から、太田博太郎は主殿造を一つの様式として認めず、寝殿造から書院造への進化の過度的形式としたのだった。

ではあるが、上段の間から広縁に出て中門の方と眺めると、近現代の建築家ならだれでも見入ってしまう。広縁も中門も建築の内と外を繋ぐ働きをし、起源は寝殿造の庇(ひさし)(広い縁)に由来するのだが、庇の単調さに比べれば空間に動きがあり、20世紀のモダニズムの求める空間の力動感にかなっている。

この動きを生んだのは、最初、正面から眺めた時にヘンな印象と与えた中門にほかならず、中門は寝殿造の"中門廓"に由来し、それが書院造化の進行の中で名残のようにして残った。様式の進化の途上の中途半端な名残が、日本の伝統的木造住宅の中のモダンな性格(内外の連続性)を最もよく今に伝える役割を果たしている。

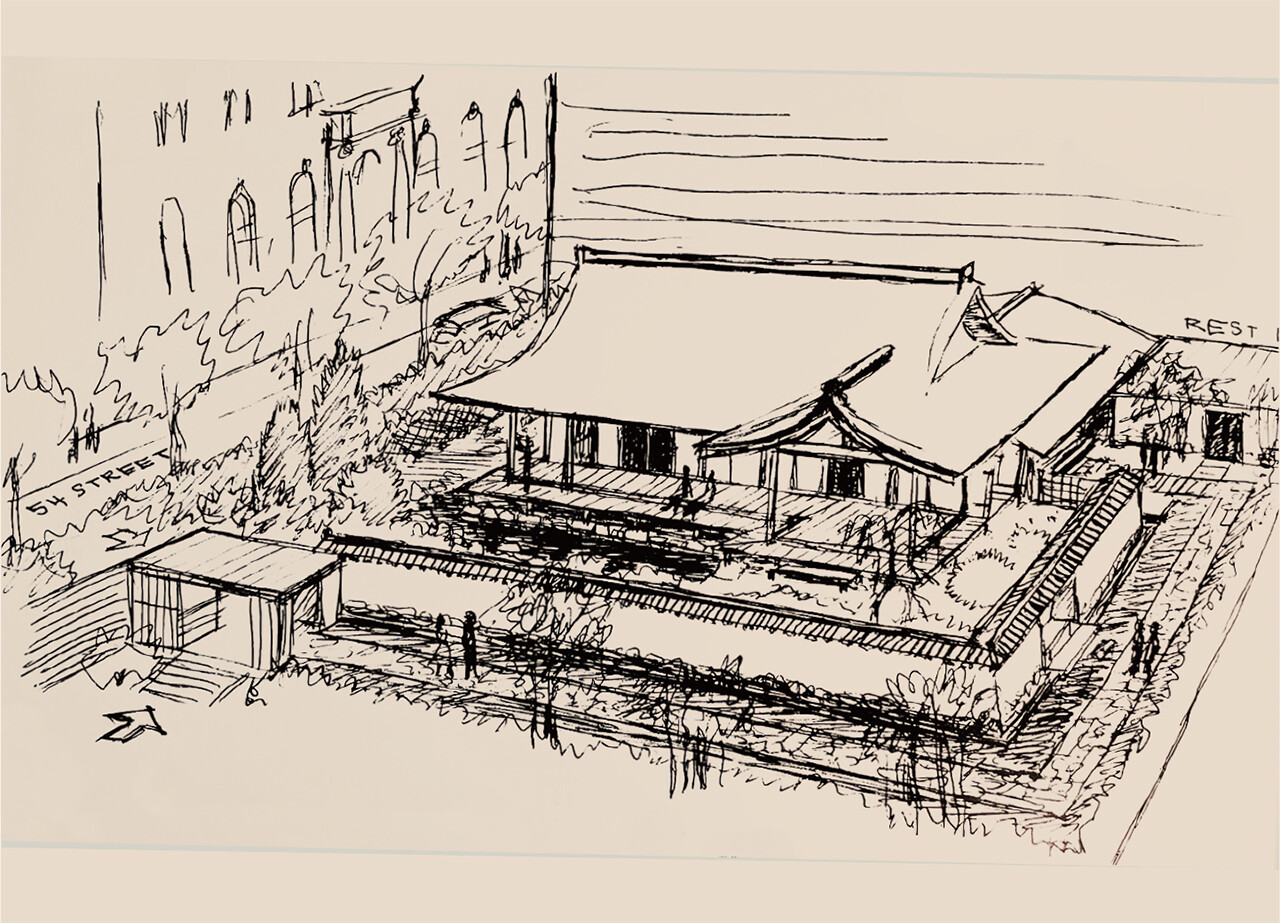

このことに最初に気付いたのは戦後と代表する住宅作家の吉村順三(1908~1997)で、戦後早々の1954年に開かれたMoMA(ニューヨーク近代美術館)の日本建築展にあたり、光浄院客殿をベースにした建築〈日本建築1954〉をニューヨークで再現し、戦後の世界の建築界をリードするアメリカの建築家たちに強い印象を与えることに成功している。

- 現在のページ: 1ページ目

- 1 / 1

藤森照信(建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

1946年長野県生まれ。東京大学大学院建築学専攻博士課程修了。工学博士。同大生産技術研究所教授などを経て現職。主な建築作品に「ニラハウス」「高過庵」「モザイクタイルミュージアム」など。著書に『明治の東京計画』(岩波書店)、『建築探偵の冒険 東京編』(筑摩書房)、『藤森照信 建築が人にはたらきかけること』(平凡社)ほか多数。

No.62「中世の湊町」

日本史における「中世」は、「古代(大和朝廷から平安朝まで)」と「近世(江戸時代以降)」の間にある、武家の台頭による混迷の時代です。その一方で、海を介しての流通が盛んになり、全国各地にローカルな経済活動が進み、無数の小規模な湊、宿、市が形成された、と言われています。ただし、その時代の建築と都市については、まだよく分からない点が多いのが実情です。

本号では、当時はまだ辺境の地と位置付けられていた東北エリアを中心に、中世日本の姿をひもときます。大林組プロジェクトでは、北の玄関口と位置付けられた湊町「十三湊(とさみなと)」の想定復元に挑戦しました。

(2023年発行)