都市の中世―その原型と謎

伊藤毅

境内と町―中世都市の空間タイプ

日本の中世にヨーロッパと比肩するような立派な都市は存在しなかったかもしれないが、そこには中国由来でない、わが国独特の都市的な場が形成された。従来の都市史の理解では、この中世の扱いはきわめて限定的であり、全国各地でのローカルな経済活動や流通が進むことによって、農業以外の生業に携わる職人・商人・芸能民が徐々に成長し、無数の小規模な湊・宿・市が形成された。これらはいずれも無視できるほどの小さな場に過ぎず、大局的にみれば、古代都城や国府が崩壊・変容し、次なる時代の近世城下町が誕生するまでの長い移行期のなかで、生まれては消えていく、類型にもならない雑多な都市群であったというのが、ほとんど定説となっていた。

わたくしはこのような不当な扱いに甘んじてきた日本の中世都市を何とか日本の都市史のなかで位置づけるべく、空間の立場から考え直したことがあった。ここでは紙数も限られているので、その基本的なコンセプトだけを列記することにしよう。

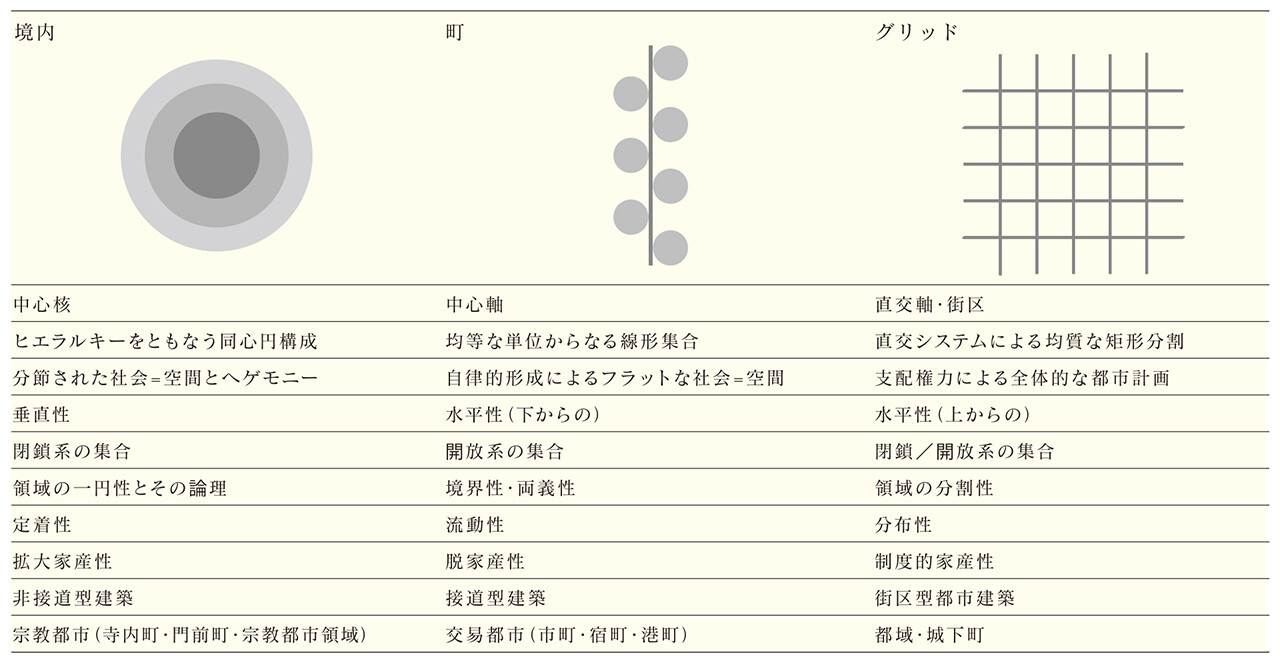

①日本中世の都市あるいは都市的な場には、大きくみて二つの空間タイプがある。寺社や武士の館などを中核にして成立する同心円的な空間と、道や川など線的な軸に沿って要素が並んで形成される線形集合の空間である。中世の史料用語でもこの二つは登場し、前者を「境内」(境内は境界の内側という意味で、本来空間用語である)、後者には「町」という史料用語が対応する。

②境内と町のもつ空間的な特徴を整理してみると、両者はきわめて対照的であり、日本の中世都市はほばこの二つの空間類型の組み合わせによって説明可能である。門前町や寺内町などの中世の宗教都市は、明らかに境内系の空間に町が組み合わさってできているし、湊(港)町、市町、宿場町などの交易都市は線形の町から発展したものである。次代の城下町の原型となる戦国城下町も、境内と町の組み合わせと見なされる。

③この境内と町の二つの空間タイプは、建築的には塀や門で囲まれた屋敷型の建築と、道路に直接面し線状に並ぶ接道型の町屋建築へとつながっていく。

都市の原型とグリッド

境内と町が中世都市の空間組成の原型ということができるとすると、もう一つ忘れてはならない都市全体を統御する「グリッド」というシステムが、あらたな相貌を帯びて浮上してくるだろう。碁盤目状のチェッカーボードにも比されるグリッド・システムは、近年ではコンピュータ用語として使われるようになったが、かつては古今東西に登場する普遍的な都市プランとして理解された。近代以降はその等質性がもたらす均質空間への批判が浴びせられた時期もあったが、現在ではグリッドの有する融通性や可変性にも注目が集まっている。

境内と町がどちらかというと自生的な都市空間であるとすると、グリッドは都市を計画する主体がないと成立しないシステムである。わが国の都市史では、古代の都城と近世の城下町に、中世になかったグリッドが登場する(条坊制・町割り)。逆に言うと、中世には都市全体と統御する権力主体がなかなか生まれなかったので、上からかぶせるグリッド不在のなか、都市の原型的要素である境内と町がそのまま透けて見えた時代であったといえるかもしれない。

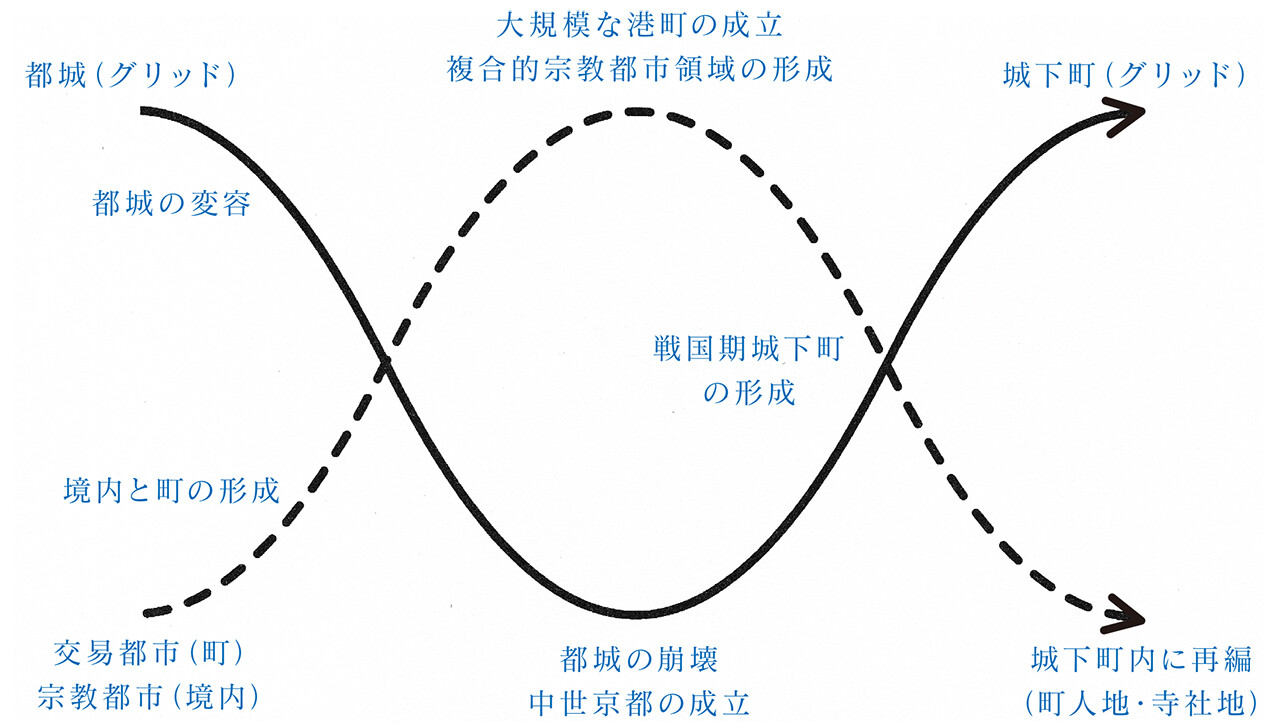

図1と表1は、境内・町・グリッドの三つの空間タイプを相互に比較し、日本の前近代都市史をこの視点から位置づけ直したものである。

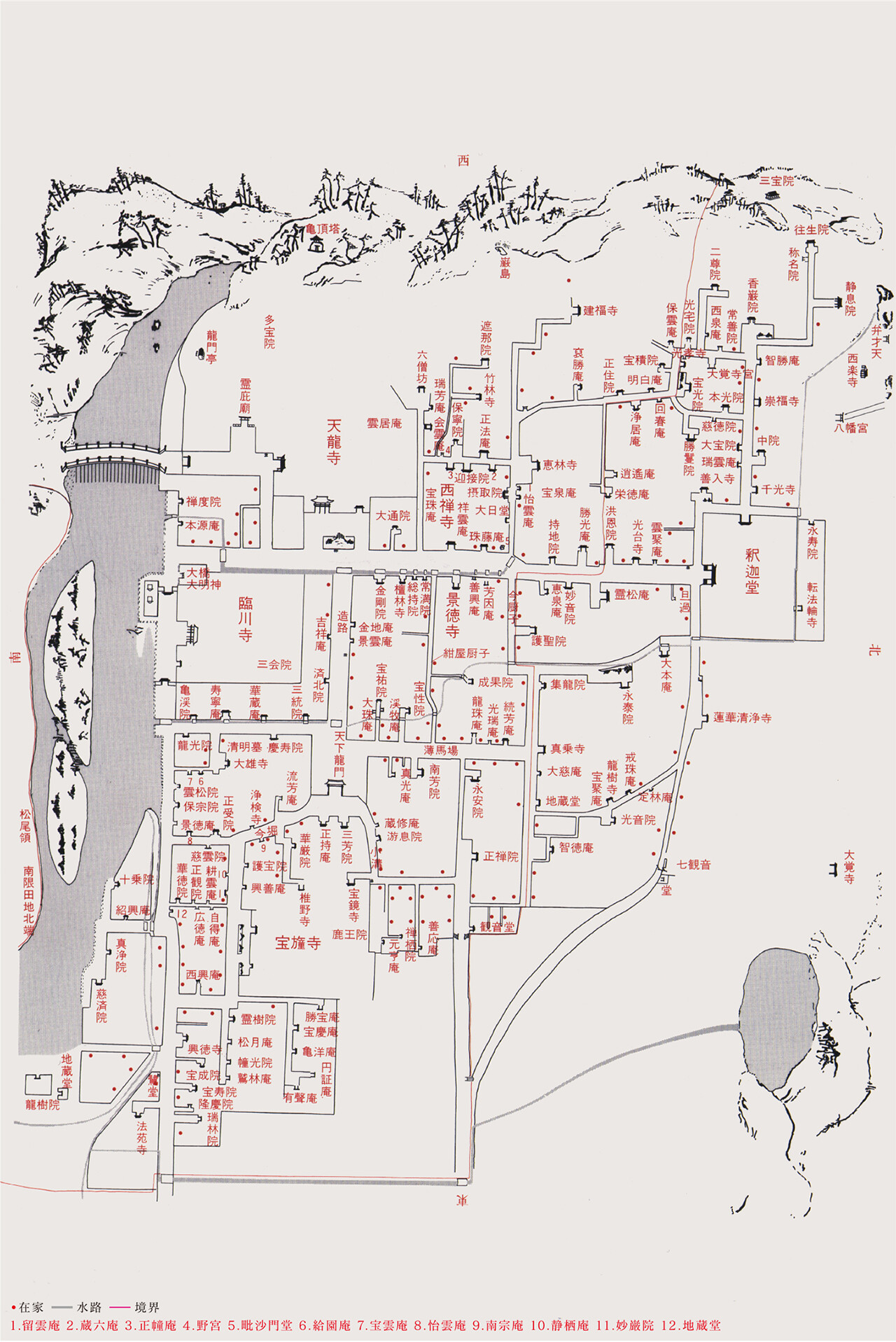

従来は古代都城が中世に入って衰退・変容し、中世後期ぐらいから登場する戦国城下町がやがて頂点を占めるというカーブが定説となっていたが、このちょうど逆曲線が日本の中世都市を考えるうえではとても重要であり、古代にはまだほとんどその姿を見せなかった境内や町が中世に入ると各地に形成され、規模こそ小さいものの、多種多様な交易都市・宗教都市が各地に形成されていく。その頂点となるのが、たとえば京都の嵯峨に形成された天龍寺や臨川寺を中核とした一大宗教都市ゾーン(図2)や国際貿易港堺の中世湊(港)町であったといえるだろう。

伊藤毅(青山学院大学総合文化政策学部客員教授、東京大学名誉教授)

1952年生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。工学博士。東京大学大学院工学系研究科教授、建築史学会会長、青山学院大学総合文化政策学部教授、都市史学会会長を歴任。専攻は都市建築史。国内外の建築から都市領域に至る空間の歴史をさまざまな観点から研究。主な著書に『都市の空間史』(吉川弘文館)、『バスティード―フランス中世新都市と建築』(中央公論美術出版)、『イタリアの中世都市―アゾロの建築から領域まで』(鹿島出版会)など。

No.62「中世の湊町」

日本史における「中世」は、「古代(大和朝廷から平安朝まで)」と「近世(江戸時代以降)」の間にある、武家の台頭による混迷の時代です。その一方で、海を介しての流通が盛んになり、全国各地にローカルな経済活動が進み、無数の小規模な湊、宿、市が形成された、と言われています。ただし、その時代の建築と都市については、まだよく分からない点が多いのが実情です。

本号では、当時はまだ辺境の地と位置付けられていた東北エリアを中心に、中世日本の姿をひもときます。大林組プロジェクトでは、北の玄関口と位置付けられた湊町「十三湊(とさみなと)」の想定復元に挑戦しました。

(2023年発行)