漁あれこれ

江戸時代の活況

江戸時代、幕府の政策によって漁は領国内に限定され、船の大きさにも制限が加えられた。こうしたなか、大きな網を引きやすい遠浅の砂浜海岸では地引網漁、地引網に向かない岩や石からなる海岸では一本釣り、地形や海流の関係で魚が集まりやすい漁場では定置網漁など、地域ごとに基本的な漁法が確立された。

房総半島の九十九里浜では、紀州から出稼ぎに来た旅網(たびあみ)の漁師を中心にイワシの地引網漁が開始された。紀州は山地が海に迫っているためもともと耕作地が少なく、さらに長い戦乱によって農地が荒れたため、農家の次男、三男らが漁業に活路を見出したのだった。

地引網には、2艘で魚群を取り囲む「両手回し」と曳き綱の一端を海岸に固定し、1艘で網を敷設する「片手廻し」の2通りがある。九十九里浜では両手回しにより、約200人で浜に揚げるという大規模な漁が行われ、その多くが木綿栽培向けの肥料「干鰯(ほしか)」として船で大坂に運ばれた。

また北海道では古くからアイヌ民族が網でニシンをとっていたが、松前藩を中心に通り道に網を広げ、引っかかるのを待つ「刺し網漁」が行われるようになり、春の産卵期には大いに活況を呈した。

ほかにも江戸時代には大きな帆で風を受け、その力を利用して船体を横滑りさせつつ、袋状の網を引いて漁獲する霞ケ浦の「帆引き網漁」や、小回りのきくたらい舟に乗ってサザエやアワビなどを突いてとる佐渡の「たらい舟漁」など、さまざまな地域性豊かな漁法も発展し、伝統漁法として継承されている。

西のカキ・東の海苔

広島湾では、江戸時代初期にカキ養殖が開始された。海岸で岩に自生していたカキを見て、岩を海中に投入し、カキを付着させたのが始まりだった。その後、干潟に竹や木の枝(ひび)を立て、カキを付けて養殖する「ひび建て法」が開始された。江戸中期には「牡蠣船」で大坂へ運ぶようになり、販売権を独占して発展した。牡蠣船は、秋に大坂に入り、大川や道頓堀川の橋のたもとに船を係留し、船上や川岸の小屋で商いを行った。

一方、江戸湾の大森では、江戸中期、カキと同じように浅瀬にひびを建て、海苔の胞子を付けて育てる技術が考案され、浅草の雷門前で売られて「浅草海苔」として評判を呼んだ。

寄り魚漁と魚見小屋

毎年決まった時季、沿岸に群れをなす回遊魚を「寄(よ)り魚(うお)」と呼び、漁村の人々は、その季節が近づくと魚見小屋(見張り小屋)で海を見ながら寄り魚を待った。寄り魚漁によって生計を立てていた村では、漁のない期間には稲作や畑作などを行いながらそれぞれの役割分担を決めて態勢を整え、魚群が現れると村人総出で出漁した。

伊豆半島の富戸(ふと)にはボラ漁の司令塔である魚見小屋が現存し、江戸時代から1950年代まで、網を沈めて魚群が来ると引き上げてとる敷網漁法によって寄り魚漁が行われていた。ホラ貝や旗を合図に100人を超える村人が出漁する勇壮な漁であったという。

海上生活者の「家船」

かつて九州北部や瀬戸内海には、海上の「家船(えぶね)」で暮らす漁業者集団が存在した。彼らは、いくつかの家族単位の船で小船団を構成して漁を行い、船だまり周辺の農村で漁獲物と農作物との物々交換によって暮らしを営んだ。また土地や家は持たないものの集団ごとに本拠地を持ち、正月、盆、祭礼には集結した。

明治時代以降、次第に定住化が進み、漂泊漁業の形は失われたが、豊島(広島県)などの本拠地ではいまでも寝泊りできる船を持ち、夫婦で出漁する文化が継承されている。

「盆に沈む島」沖家室

瀬戸内海に浮かぶ山口県の沖家室島(おきかむろじま)は、周防大島と沖家室大橋(1983年開通)で結ばれた周囲5kmの小さな島で、2020年の人口は96人(国勢調査)。周囲には山が迫り、海沿いのわずかな平地に家が密集する。

周囲は古くからの好漁場で、漁師の間で全国的に名高い「かむろ針」を用いた鯛の一本釣り漁業で繁栄。多くの漁師が島に移り住み、明治時代には人口が3,000人を超え、人口密度も国内最高となって「家室(かむろ)千軒」といわれた。

人口の増加に伴って、近海の漁獲だけでは賄いきれなくなった沖家室の漁師たちは、九州、対馬、台湾など遠方に出漁。また新たな活路を開くため、第1回官約移民以降ハワイに移り住む島民が現れ、官約移民終了後にも多くの島民がハワイに渡った。沖神室島出身の漁師たちはハワイの地で漁法を伝え、漁場を開拓した。ハワイの漁場は沖家室島出身者が開拓したと伝わるほどである。

沖家室は、盆の時期に島が沈むほど大勢の島の出身者や家族らが里帰りすることのたとえで、「盆に沈む島」と呼ばれる。もとは遠方への出漁で盆以外は島に住んでいない漁師たちが一斉に帰ってきていた明治時代につけられた呼称だという。

日本で発明された魚群探知機

魚群探知機は、魚にあたって跳ね返ってくる超音波の情報を画像化したもので、戦後まもない1948年に日本で発明され、活用されてきた。当時は魚種と魚群の大きさを識別するだけのものだったが、近年では探知技術が進歩し、魚の数や大きさもわかるようになっている(計量魚群探知機)。

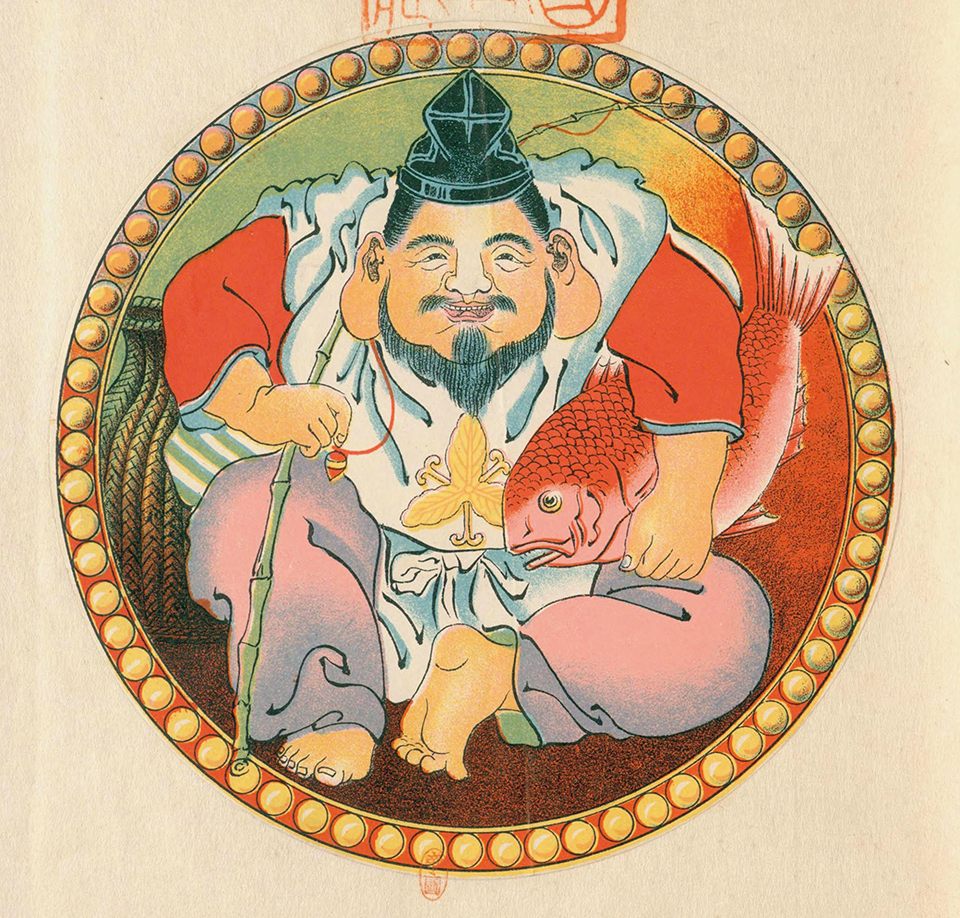

漁とえびす神

豊漁祈願の対象となる漁の神は、龍神、水神、船霊(ふなだま)などさまざまだが、七福神筆頭の「えびす神」もその一つ。

右手に釣り竿を持ち、左手で鯛を抱えた姿で知られるえびすは、もともと寄り神(海の彼方からやってきた神)として古くから海浜に祀られていたが、海産物の売買が盛んになると、「市(いち)」の神、商売繁栄の神として、広く商家などにも信仰されるようになった。大阪・堺の石津神社と石津太神社がともに最古のえびす社とされ、縁起によれば紀元前の創建。えびす神はまた、七福神で唯一の日本古来の神である。

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む