海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

「海が壊れる?」

急速な地球温暖化の進行は生物の生存基盤そのものを脅かすまでになった。また、海では野生生物をとる漁業も海洋環境や資源量に影響を及ぼしている。

生物の数を減らす要因は、大きく5つある。生息地喪失、外来種、乱獲、環境汚染、気候変動である。陸域では、全分類群を通じて、生息地喪失が最大の要因とされる。しかし、これは陸の話である。

沿岸海域では、富栄養化による赤潮などの汚染に加えて、陸からの栄養塩の供給減少も大きく影響する(※1)。

そして、沖合では、乱獲と気候変動が主な要因と言えるだろう。気候変動は、温暖化だけでなく降水量の変化と海水の酸性化をもたらす。サンゴの生態には水温上昇と酸性化の両方が影響する。

※1 栄養塩は動植物の生育に欠かせない栄養素のこと。栄養塩の濃度が高くなる過程を「富栄養化」と呼ぶ

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)では、環境条件から生物の分布を推定する「種の分布モデル」(SDM)を用いた予測が多用されるようになった。気候変動シナリオには、半世紀後の各地の気温や降水量だけでなく、土地利用変化も考慮されている。そして、2℃上昇シナリオでは緩和策としてバイオ農地を広大に作ることなどが盛り込まれている。土地利用変化は生息地喪失をもたらす。SDMを用いて、将来の土地利用と気象条件から、各生物の現在の生息地と同様の潜在生息地面積の変化を予測する。

絶滅危惧種の判定では、過去の減少傾向が将来も続くと仮定して評価する。しかし、SDMは、通常は現在の各生物の分布を定常状態とみなし、乱獲や外来種の影響は考慮しない。それでも、最大要因である土地利用変化と気候変動を考慮しているのは悪くない。しかし、沖合の最大の要因である乱獲を考慮していない。

ただし、最近では水産資源の漁獲の影響も考慮したSDMが用いられる研究例も出てきた。乱獲によって魚価の高い魚は減り、魚価の低い魚が増えるという予測もある。

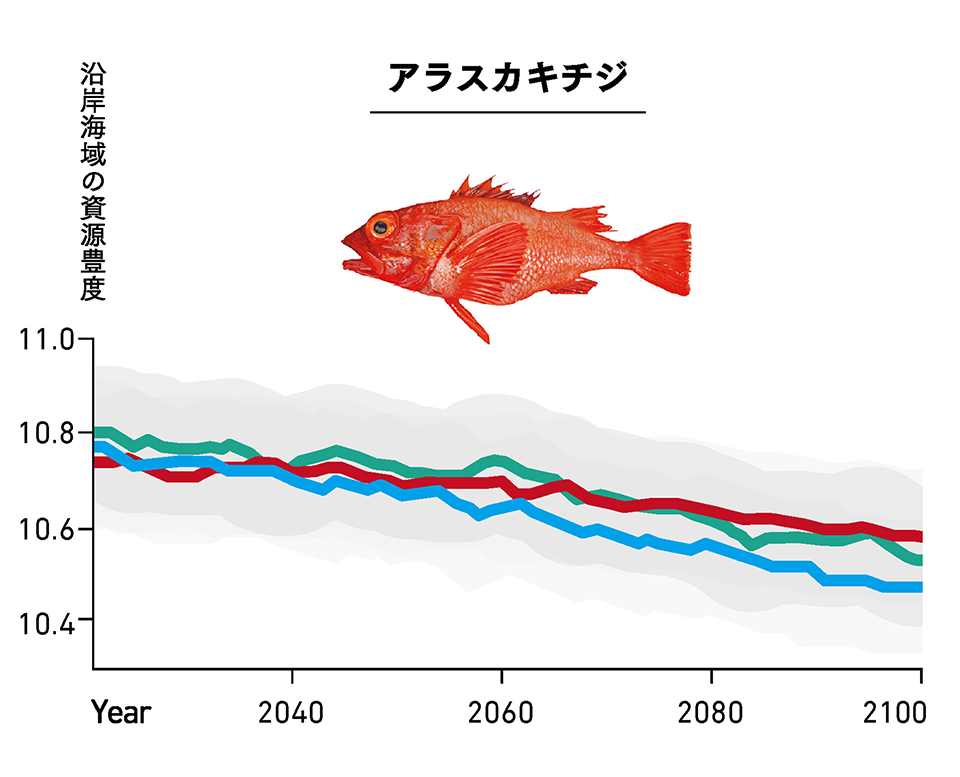

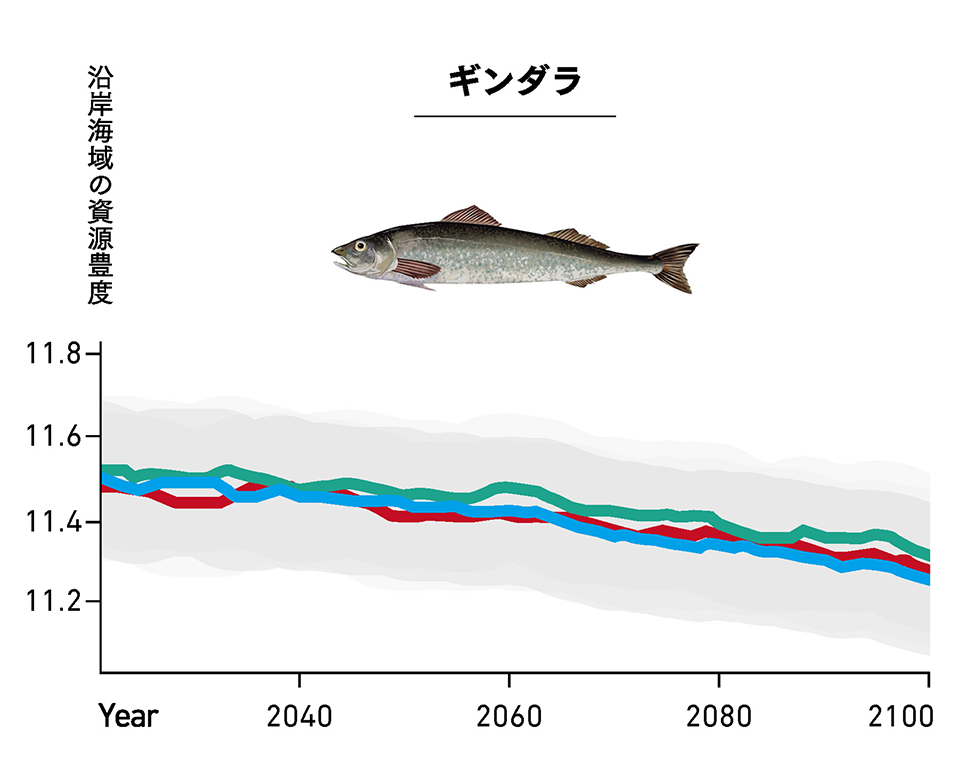

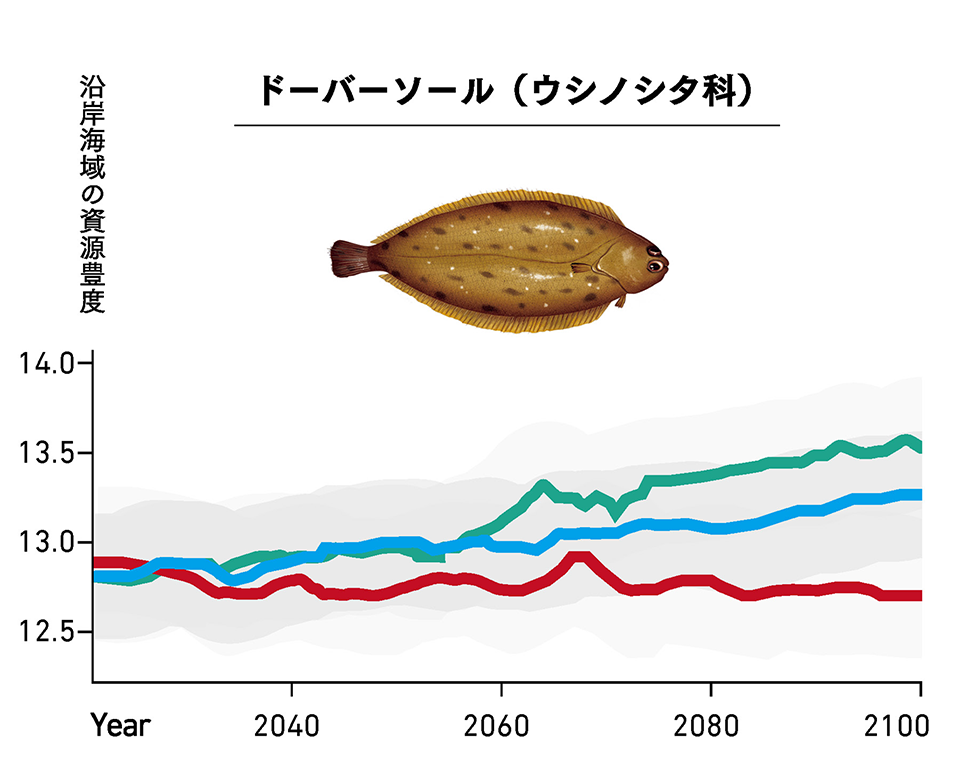

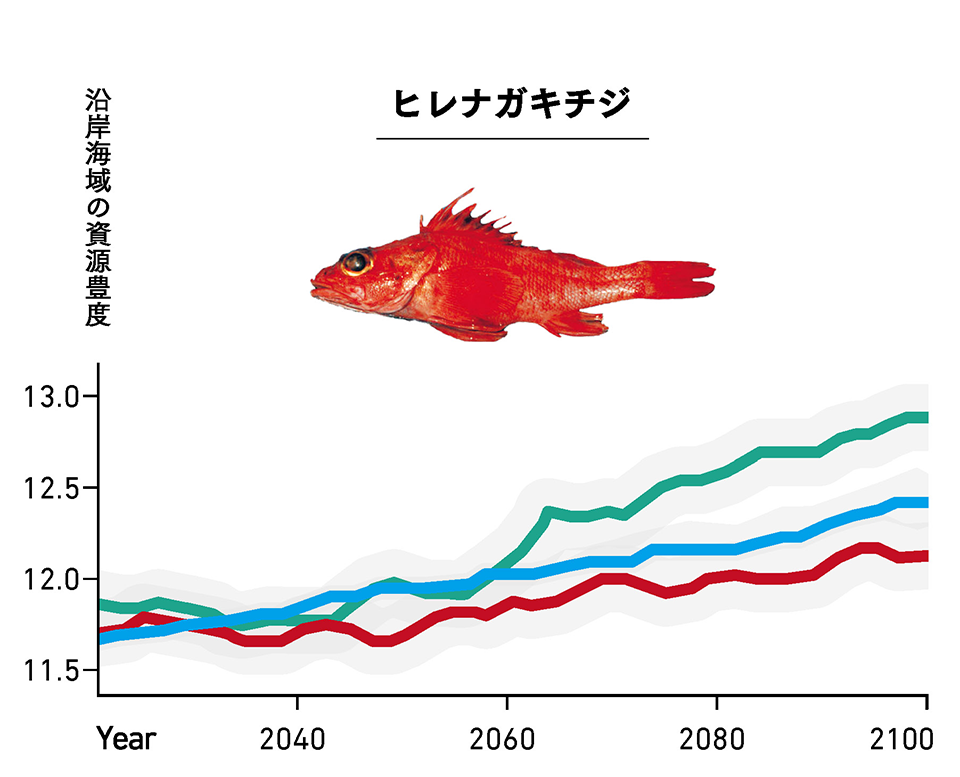

▬ 米研究機関の予測中央値

▬ 英研究機関の予測中央値

▬ 仏研究機関の予測中央値

■ 予測に対する誤差の範囲

気候変動(3つの異なる気候モデル)による米国西海岸の魚類資源量の将来予測

出典:Liu, O. R., Ward, E. J., Anderson, S. C., Andrews, K. S., Barnett, L. A., Brodie, S., ... & Samhouri, J. F. (2023). Species redistribution creates unequal outcomes for multispecies fisheries under projected climate change. Science Advances, 9(33).

イワシ食の勧め

私は、以前から、マグロより漁獲量が多く、栄養値も比較的高いイワシを食べようと勧めてきた。高級魚が減っても、食材として利用できる魚は多い。ただし、マイワシとカタクチイワシは有史以前から数十年単位で「魚種交替」を繰り返してきたとみられる。1980年代に日本の養殖魚の餌として使われた魚粉はマイワシが原料で、大量に国内供給されたが、90年代からカタクチイワシに魚種交替したことで、魚粉は輸入に頼っている。たとえ適切に漁業管理していても、時代とともに豊凶を繰り返すことを前提とした加工流通消費の仕組みが必要だ。

今、ブリは安価で店に並んでいるが、10年前は安かったサンマやホッケの価格が上昇したように、いつまでも安く出回るとは限らない。隣国もその価値に気づいて漁獲量を大幅に増やすかもしれない。豊漁の時代のうちから、資源管理を本気で考えるべきだろう。

環境問題に通じる乱獲問題

獲る漁業は、野生生物を利用する。生物の複利で増える増殖力に期待して、適度に利用すれば、末永く利用できるが、乱獲は昔から世界各地にあった。

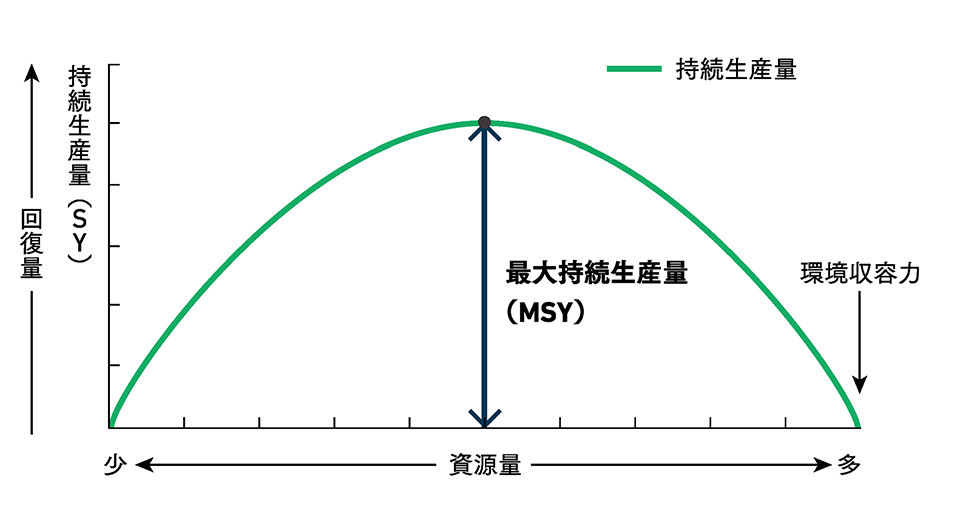

特にマグロなどの最上位捕食者は、自然増加率(r)が低い。一定の環境下における最大量の資源(K=環境収容力)があっても、ロジスティック式と言われる単純な再生産モデルでは、自然増加量(rK)の四半分以上の漁獲は乱獲とされる。この上限値が「最大持続生産量」(MSY)と言われる。しかし、rが他の産業の経済成長率より低ければ、いっぺんにとって他に投資したほうが利益が大きい。つまり、将来の漁獲の価値は現在に比べ見込まれる利益を割り引いて考える。これを割引率(d)と言い、通常年4%などとする。rがdより小さければ、乱獲したほうが得である。

資源量と回復量の関係

水産資源は、資源量が減ると自然の回復力が働いて増加(回復)する。この回復量を持続生産量(回復量)という。一定の環境下における最大の資源量(環境収容力)の場合、持続生産量はゼロ。MSYは、一定の環境下において持続的に捕獲可能な最大の漁獲量を示す。持続生産量と同量だけ捕獲すれば資源量はその水準で持続的に維持される

もう一つの乱獲の原因は、「共有地の悲劇」という。海の資源は特定の国や漁師のものではない。自分が控えめに獲っても、相手が乱獲すれば、目先の利益は相手に奪われ、将来の資源は皆が失う。同じ資源を利用するものが多いほど、乱獲は起きやすい。

割引率と共有地の悲劇は、他の多くの環境問題にも当てはまる。気候変動対策は今から莫大な費用が掛かるが、その恩恵は半世紀後の環境を守るためである。半世紀後の温暖化の経済損失が莫大としても、その現在価値は低くなる。dは市場経済のみで決めるべきではない。温室効果ガス排出量を減らす緩和策は、自国も他国も関係なく、地球全体の総量が未来を決める。気候変動が起きる前提でその悪影響を避ける「適応策」は、地域ごとに効果がある。緩和策は他国に任せ、適応策に努めるほうが有利である。これも共有地の悲劇である。

脱酸素化に向けた重要な仕組みとして注目される排出権取引も、その原型は漁獲割当量の取引制度にあると言える。持続可能性の概念も含め、水産学は、他の環境問題の重要ないくつもの概念が先行して生まれていた。

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

1957年生。京都大学大学院理学研究科修了。理学博士。専門は進化生態学、保全生態学、環境リスク学、水産資源学。著書に『「共生」とは何か』(現代書館)、『環境生態学序説』(共立出版)、『ゼロからわかる生態学』(同)、『海の保全生態学』(東京大学出版会)など。

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む