魚文化あれこれ

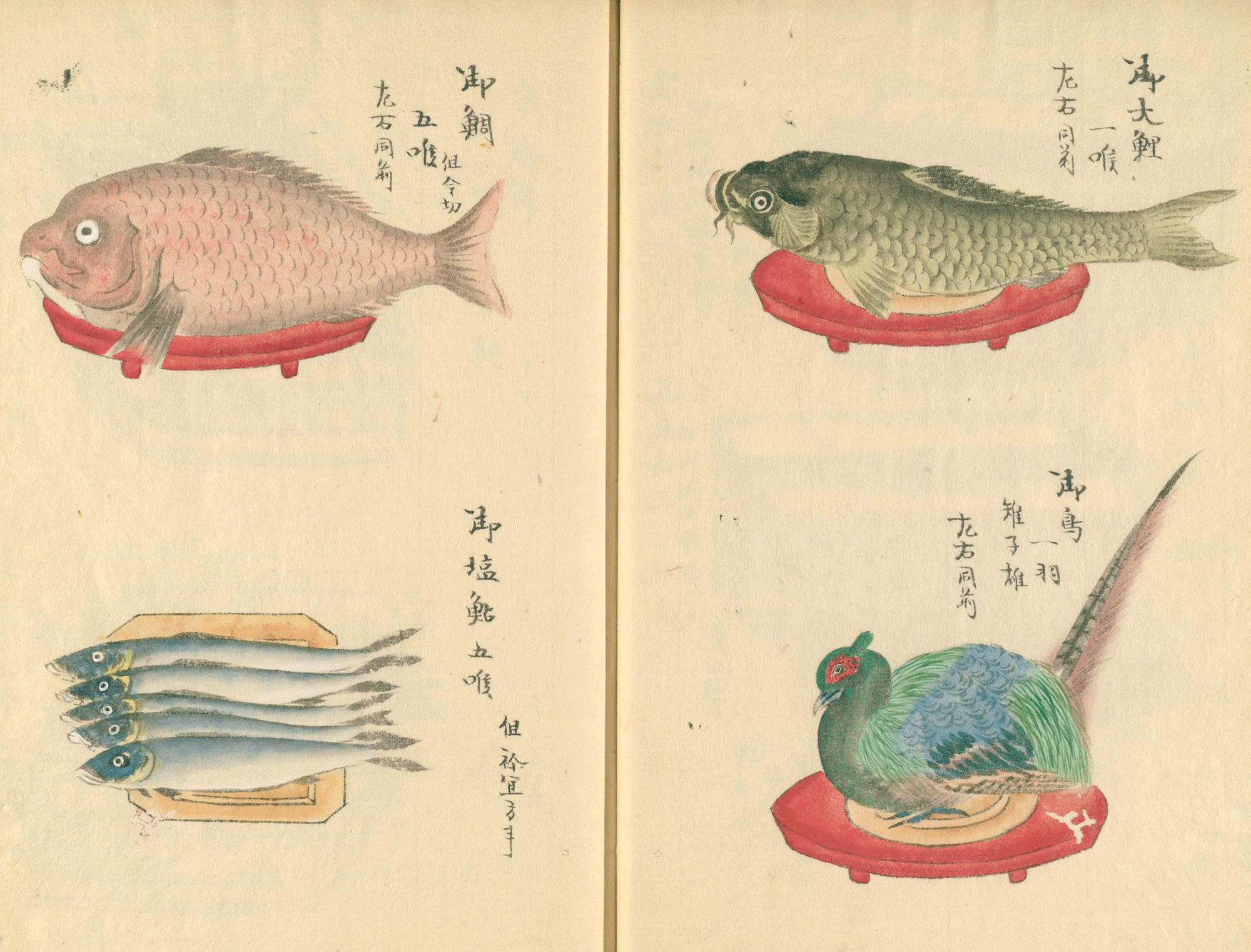

供え物としての魚

日本人にとって魚は大切な食べ物であり、古代から「神饌(しんせん)」の一つとして捧げられてきた。『延喜式』(律令の施行細則)には、大嘗祭(天皇即位の儀式)の神饌として神酒や米、豆類、果実のほかにアワビ、イカ、カツオ、サケなどの魚介類、コンブなどの海藻類が記載されている。伊勢神宮でも古来アワビ、タイ、コンブ、カツオブシを神饌としている。

農村では、田植えのときに手伝ってくれた人に魚料理をふるまう慣習が日本各地で見られ、その魚を「田植え魚」と呼んだ。

おせち料理の「田作り」は田植えのときにイワシ料理を供したことと、干したイワシを肥料として用いていたことに由来し、五穀豊穣の象徴とされる。

また、仏教では餓鬼(生前に悪行を行ったため飢えに苦しむ死者の霊)や鬼子母神に供えるために食前に取り分ける少量の飯を「さば(生飯)」という。関西地方を中心に、塩サバ、刺しサバ(背開きの塩サバ二尾を頭で刺し合わせたもの)を盆や正月に両親や親方などへ贈り、長寿を願う習慣は生飯から生まれた。

日本人と鰻

石麻呂に吾物申す夏痩せに

良しといふ物ぞ鰻漁(と)り食(め)せ

大伴家持

『万葉集』に鰻が夏痩せにいいから食べたら、と勧める歌が収められるほど、古くから日本人は滋養のために鰻を食べてきた。

土用の丑の日に鰻を食べる慣習は、江戸時代中期以降のもので、一説に発明家・平賀源内が売り上げの落ちた鰻屋から相談を受け、「本日土用丑の日」と書いて店先に貼ったところ、大いに繁盛したことに由来するとされる。

現在の調理法が確立したのも江戸時代だが、関東では背から裂き、蒸してから焼く、関西では腹側を裂き、蒸さずに焼くなどの違いがある。江戸近郊でとれる鰻のほうが脂の乗りがよかったため、蒸すことで余分な脂を落としたとされ、関東では柔らかい食感、関西では香ばしい仕上がりが楽しめる。

だし文化の発展

江戸時代の初期、江戸の商人・河村瑞賢によって「西廻り航路」が整備され、日本海から下関にまわり、瀬戸内海に入って大坂に至る北前船が就航。これにより上質な北海道のコンブが大量に大坂へと運ばれるようになる。

コンブは江戸に運ばれる前に、天下の台所・大坂に集積され、なかでも上質なコンブが大坂・京都を中心に消費された。一方、関東では、水の硬度が高く昆布だしが出にくかったため、鰹だしが普及したともいわれる。これが昆布だしを中心とする関西と鰹だしを中心とする関東のだし文化の違いの由来となったという。

また、干したカツオは『古事記』に「堅魚(かたうお)」と記載があるほど古くからつくられていたが、初めのころの製法は煮て乾かすだけのシンプルなもので、主に調味料として利用された。

江戸時代の初期、カツオの産地として知られる紀州の漁師、角屋甚太郎が土佐に移り住み、加工技術を考案。焙煎・乾燥、黴(かび)づけ・天日乾燥を繰り返す方法によって、風味と保存性の増した高品質な鰹節が完成し、だしとして用いられるようになった。

さらに、同じころに普及したコンブと鰹節を合わせてうまみを引き出す「合わせだし」が誕生し、京都を中心に「和食文化」が発展する。

なお、コンブや鰹節は高価だったため、一般庶民は大量に漁獲されていたイワシを干し、煮干しをつくってだしをとるようになったとされる。

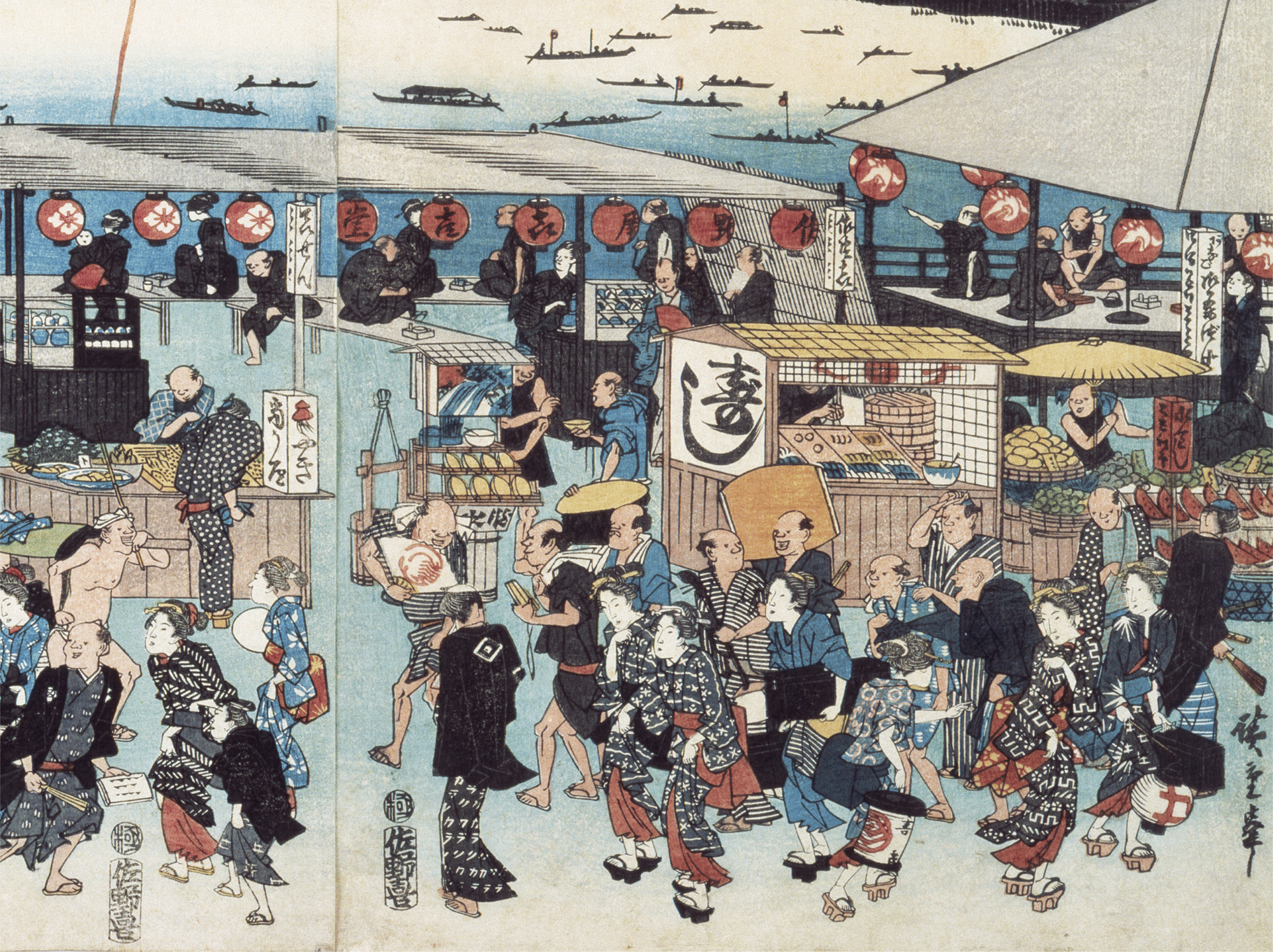

江戸前の魚と屋台

江戸城から南方に広がる「江戸前の海」は魚介類が豊富で、カレイ、シラウオ、ハマグリ、エビなどが名物として知られた。

江戸時代後期には、酢飯に生の魚を乗せて食べる「握りずし」が誕生。まちでは「江戸前の魚」を供するすしや天婦羅、鰻の蒲焼きなどの屋台がにぎわい、屋台料理から和食文化が発展していった。

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

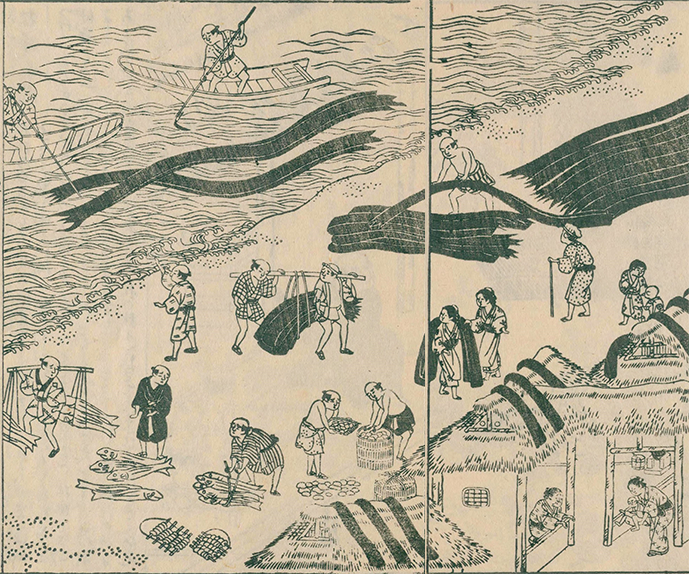

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む