シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14)

海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

魚を獲る海につながる建築としては魚市場と灯台くらいしか思いつかないが、両方とも強い印象を得た作はない。選択に行き詰まり、海、海、海、魚、魚、魚、と唱えながら、これまで見てきた建築の記憶袋から一つ絞り出したのが、今回取り上げる1作。

海の中で魚と兄弟のようにして育つ海草を使った家である。草を使って屋根を葺くことを草葺きといい、その時の草は、ススキ、ヨシ、アシ、時にササを指し、総称して茅葺きともいうが、しかし海の草で屋根を葺く例が世界にあろうとは。

海草葺きの民家がデンマークにあることを教えてくれたのは『地球生活記』を刊行した写真家の小松義夫さんで、私も7年前、デンマークでの茶室建設の合間に訪れることができた。 コペンハーゲンから列車で北に向かい、北の果てに位置する終着駅の港町フレンリクスハウンに着き、小さな定期船に乗り換えて東に向かう。出航すると水平線に小さな島影が見え、それが目的のレセ島だが、日本の島影のように盛り上がりはなく、水平線と見まごうような真っ平な島。1時間ほどで着くと、今は観光地となっており、狭い範囲にレストランや博物館や土産物屋が、肩を寄せ合っている。

海草葺きの家はかつては全島そうだったというが、今は空き家を含め十数棟ほどが残り、近年は保存が図られている。

領主なのか有力者なのか中庭式の大型もあれば、ごく小さいのもあるが、いずれも背が低く、かつ各部位の作りが小ぶりで、中に入ると茶室のごときスケール感に納まっている。おそらく、というより間違いなく、北の海の小島は寒く貧しかった。

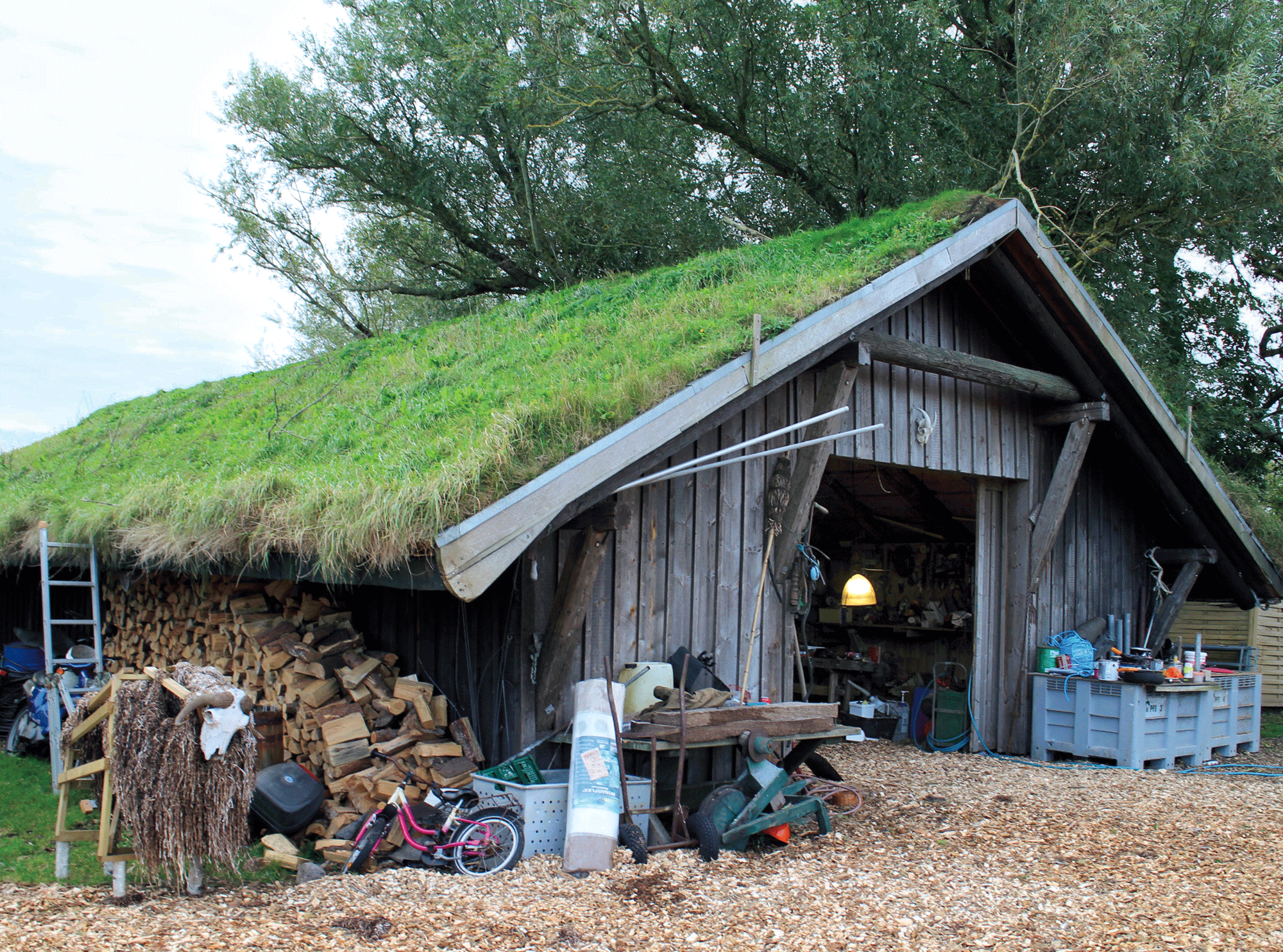

そんな中に一つだけ、そんな環境を跳ね除けて見る者の方へ迫ってくるような、逞しい建築に出喰わした。ムクムクと地表近くから屋根が盛り上がり、頂部には草が生え、ムクムクの隙間から窓がのぞく。叢(くさむら)から身を起こした野獣というか、これほどマンモス感の強い建築と今後も出会うことはないだろう。

頂部の草は、日本と北欧とフランスの一部にのみ今は伝わる"芝棟"に違いない。その昔、ユーラシア大陸の北方で一般的だった土葺きの竪穴住居の名残として知られている。石器時代の人類が極寒の地で生き延びるため、屋根を土で覆い草を植えた作りを土葺きと呼び、日本では縄文時代の竪穴住居で用いられ、アイスランドやノルウェイには今も保存され、スウェーデンではログハウスの屋根の上に土を載せ草を植える形で近年まで伝わっている。

そうした土葺きの伝統が屋根の棟にだけ残ったのを芝棟と呼び、日本とバイキングが定住したフランスのノルマンディ地方の2カ所にのみあると思っていたが、レセ島にも残っていた。嬉しい。 寒く貧しい小島だからといって、なんでわざわざ海草で包むような奇妙なことをしたんだろうか。周りを見ると、樹も草もススキも生えているのに。

小さな博物館を訪れて謎は解ける。かつては樹も草もススキも、燃やせるものはすべて燃やしたのだ。夏の暖かい時期なら自分たちが食べる分くらいの麦や豆は育つが、鉄製品や食器や織物の類を島の外から買うには、外でも売れるモノを産出しなければならない。それが塩だった。海水を使った製塩は、最後に釜で煮詰める工程が必要になり、島の人たちは、地表にある枝や草やススキの類はすべて燃料に回し、残るは海の中。

海草と聞いてすぐ思い浮かぶワカメやコンブの類で雨を凌げるのか、とまず訝しく思った。でも海の中の草だから水には強いはず、と考えてみたものの、ヌルヌルするし。いや、ヌルヌルは水をよく流すだろう。

実物を見て納得。海草とはいってもススキほどの長さに伸びる細い平たい海草で、それを乾燥させて使う。

使い方の実例も展示してあり、まず干して乾いた1mほどの海草を何十本分か集めて根元を縛ると日本の茅葺きの時の1束分ができる、と原理は世界の茅葺きと同じだが、1束の作り方が茅とはだいぶ違い、根元はごく細いが、次々に新しい海草が巻き込まれ、根元は細く、先にゆくに従っては太い束となる。綿花の綿の繊維から糸を撚るやり方に似た束ね方に違いないが、乾いた海草の繊維がそうとう強いからできること。ワカメやコンブといった食用の「海藻」を連想するから弱いと思ってしまうが、強い繊維を持つ地上の綿や麻のような植物が海にあってもおかしくはない。

帰りがけ港の近くの海辺を歩くと、海中にその草が群生しているではないか。海中で長く伸びた後、冬になると根元で千切れ、荒波に揉まれて塊(かたまり)化したのを引き上げるのだという。

こうした家はこの海峡の沿岸部に広く分布していたが、今はレセ島にしか残っていない。よく残ってくれた。

- 現在のページ: 1ページ目

- 1 / 1

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

1946年生。東京大学大学院建築学専攻修了。主な建築作品に「ニラハウス」「高過庵」 「モザイクタイルミュージアム」、著書に『明治の東京計画』(岩波書店)、『建築探偵の冒険 東京編』(筑摩書房)、『藤森照信 建築が人にはたらきかけること』(平凡社)など。

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む