10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

はじめに

みなさんはどのような指標で食品を選んでいるであろうか? 「食育に関する意識調査報告書」(農林水産省、令和5年3月)によると、日本人の約6割が環境に配慮した食品を選んでおり、国産であること、地産であることを主な指標としている。しかしながら、消費者は国産、地産をどのように環境と結びつけているのであろうか? ひょっとすると国産は安全、地産は新鮮という理由で選んでおり、安全、新鮮であるからには生産者は環境に配慮しているはずと、環境への配慮を生産者に転嫁しているのかも知れない。あるいは、日本の飲食店や小売店では、消費者に向けて十分な指標を提示できていないのかも知れない。

ヨーロッパでは2021年からフランスを中心にLCA(Life Cycle Assessment)によって食品の環境負荷を評価するEco-Scoreが導入されている。Eco-Scoreは食品の生産、加工、流通の各過程における環境負荷の大小を総合的に評価したものであり、高評価で緑色のAから低評価で赤色のEまで、5つの段階に分類される。ヨーロッパでは、消費者は食品に貼付されたラベルの色やアルファベットを指標として、環境に配慮した食品を選ぶことができている。

2050年カーボンニュートラルの実現を見据え、各産業でGX(グリーントランスフォーメーション)への挑戦がはじまっている。GXとは、できるだけ化石燃料に頼らず、太陽光や風力など、再生可能エネルギーの活用を進めることで二酸化炭素の排出量を減らし、産業構造や社会構造、さらには消費者のライフスタイルを変革していこうとする取り組みである。

こうした世界的な脱炭素社会への関心の高まりを受け、日本においても魚介藻類をはじめとする食卓に並ぶ食品が、どのような生産、流通、加工の過程を経て目の前に届いたのか、それらの過程においてどれだけの環境負荷を与えたのかという、より明確な環境への配慮、すなわち、食品に対する新たな価値観を消費者が持つようになると考えられる。

そのため、Eco-Scoreそのものが日本に導入されるかどうかわからないが、同様の指標が日本にも導入されることが見込まれる。果たして、国産、地産の水産物は本当に環境負荷が小さいのであろうか?

日本の水産業とノルウェーの水産業

水産庁は2019年から水産物の生産、加工、流通の各過程における活動をデジタル化するスマート水産業(※1)を推進している。写真で示すように、生産過程では水産資源の持続的な利用を目的として、資源評価や資源管理の高度化に必要となる操業情報や水揚情報などのデータの収集と蓄積が進められており、水産庁は現在マグロやイカなどの八魚種のみを対象としている漁獲可能量(TAC)制度を順次拡大することを計画している。TAC制度とは、魚種別に年間の漁獲量に上限を設け、沿岸漁業であれば都道府県ごとに実績に応じた漁獲枠を割り当てることで、資源管理を行う制度である。しかしながら、都道府県を単位とする漁獲枠では漁業者間の漁獲競争が生じてしまうため、近年は個別割当(IQ)方式が導入されはじめている。

※1 ICT、IoT等の先端技術の活用により、水産資源の持続的利用と水産業の産業としての持続的成長の両立を実現する次世代の水産業。なお、水産業は、水産物の採捕(漁業)や育成(養殖業)、水産物の生産、加工、流通などを担う産業の総称である

【操業情報スマート化の事例】

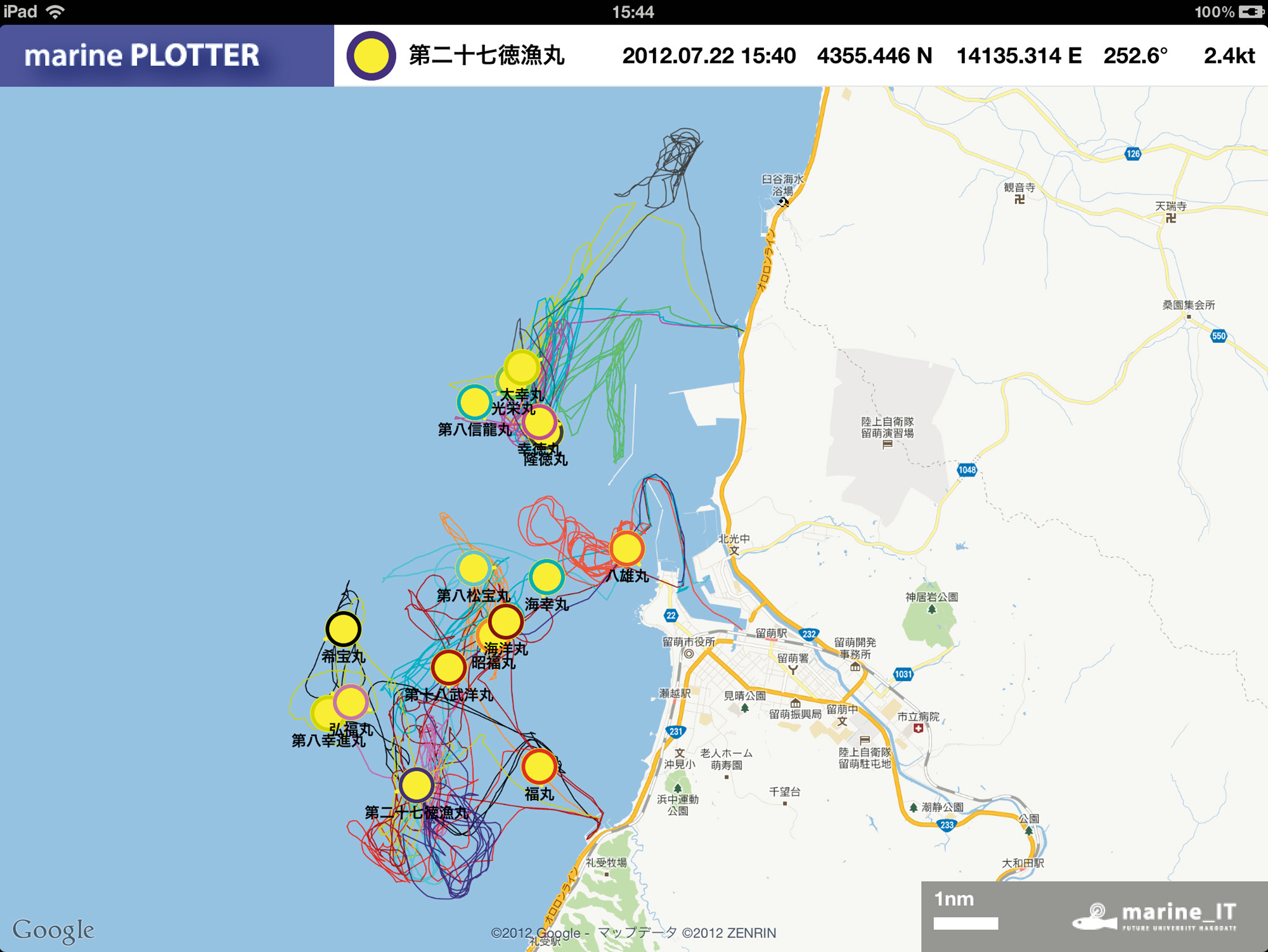

全国に先駆けてスマート水産業を導入した留萌市では、ナマコ漁師たちが公立はこだて未来大学と連携し、リアルタイムで僚船の位置情報がわかるアプリケーションmarine PLOTTERを活用している。また、デジタル操業日誌で漁獲量を共有し、データに基づく資源管理に取り組んだ結果、資源水準は乱獲による低位から持続可能な高位へと転じた。近年は、熟練漁業者の操業日誌をデータ化し、AIが最適な漁業を提案するシステムなども開発されている

僚船(同じ部会に属する仲間の船)の位置情報を示すタブレットの画面

ナマコけた網用の「デジタル操業日誌」の入力画面

(漁法により画面レイアウトや入力項目は異なる)

IQ方式とは、都道府県に割り当てられた漁獲枠を漁業者ごとに再割り当てすることで資源管理を行う方式であり、TAC制度の運用方式のひとつである。IQ方式では漁獲競争が生じないことから、漁業者間の情報共有による効率的な漁獲が可能になることに加えて、単価の高い大型の個体を選択的に漁獲することで小型の個体を残すことができる、漁獲時期や漁獲量を需要にあわせて調整することで単価が高値で推移するなど、水産資源にも漁家経営にもプラスの効果を期待することができる。

ところで、国際連合食糧農業機関(FAO)の統計によると、藻類を除く魚介類の2020年における世界の海面総生産量は1億7,775万tであり、その内訳は漁業生産量が9,025万t、養殖業生産量が8,750万tとなっている。また、上位10カ国の合計が世界の総生産量の約7割を占めており、日本は10位で総生産量は375万tである。一方、ヨーロッパの水産大国として知られるノルウェーは9位で総生産量は394万tと、日本とほぼ同規模である。

ここで、いくつかの点で日本の水産業とノルウェーの水産業を比較してみたい。最初に、総生産量の内訳を見てみると、日本は漁業生産量が315万t、養殖業生産量が60万t、ノルウェーはそれぞれ245万t、149万tと、世界では概ね一対一の比率であるのに対して、両国とも漁業を主軸としている。次に、漁船数を見てみると、日本の21万1,248隻に対して、ノルウェーは5,857隻となっており、漁業生産量を漁船数で割った値が漁業経営体の規模を反映しているものとすると、ノルウェーを1とした場合に日本は0.036となり、日本は小規模漁業経営体中心の漁業構造、ノルウェーは大規模漁業経営体中心の漁業構造であることがわかる。1990年にIQ方式を導入したノルウェーは水産業の成長産業化に成功しているが、将来的な漁船の統廃合による大型化や小規模漁業経営体の淘汰を見越した水産政策の一環としてIQ方式は導入されており、漁業構造改革の結果として漁業経営体の大規模化が進んでいる。

なお、一般に高緯度ほど魚種の多様性が低いことが知られており、日本では年間の漁業生産量が1万tを超える魚種が32魚種であるのに対して、ノルウェーは19魚種である。また、日本では上位15魚種の合計が全体の8割を占めるのに対して、ノルウェーでは上位7魚種の合計が全体の8割を占めている。このように、資源評価や資源管理の対象となる魚種が少ないことも、ノルウェーが早期にIQ方式を導入することができた要因のひとつとなっている。日本では、スマート水産業の推進により、多様な魚種の高度な資源評価と資源管理の準備が整ったことから、IQ方式が導入されはじめている。

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

1971年生。北海道大学大学院水産科学研究科修了。博士(水産科学)。東和電機製作所を経て公立はこだて未来大学に着任し、情報化による漁業・養殖業の支援に従事。著書に『マリンITの出帆』(公立はこだて未来大学出版会)、編著書に『スマート水産業入門 』(緑書房)など

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む