魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

はじめに

日本列島では大型の野生哺乳動物は縄文時代におおかたとりつくされ、またヒツジやウシなどの家畜の群れは古墳時代の一時期を除いてほとんどいなかった。それなので、動物性タンパク質を魚介に頼る食生活を送ってきた。近畿地方は、藤原京の時代から通算で1200年以上もの間都がおかれていた地域で、しかも難波の宮を除けば都はいずれも内陸部の京都、奈良の盆地にあった。京の街には、今も「川魚料理」の看板を出す老舗が何軒もある。市の中心部にある昔からの市場である「錦市場」にも、海の魚を商う店とともに川魚専門店が何軒かあって、季節ごとの川魚が販売されている。

都にはもちろん海の魚もあった。なかでも、淡路、若狭、志摩という「御食(みけ)つ国」からの輸送路は早くから整備され、海の魚介が運ばれた。とはいえ魚介は日持ちしない。冷蔵も冷凍もなかった時代、塩蔵や発酵というさまざまな方法が編み出され、都の魚食を支えてきた。ここでは、近畿地方を中心に日本の風土のなかで古くから育まれ、和食文化の礎ともなった魚介の保存食に焦点を当てて、魚食文化を考えてみたい。

魚醬とふなずし

都の近くで魚食が盛んになったのはいつのころからだろうか。国の形が整う少し前、各地に古墳が盛んに作られた4~5世紀ころ、この国の食料生産の形は大きく変わりつつあった。古墳の造営はじめ大がかりな土木工事が行われ、そのために多くの人手が集められた。彼らを養うには多量の米が必要になった。大がかりな灌漑施設が作られ、田に水が引かれるようになった。大阪平野の南部では、このころから江戸時代にかけて多くのため池が作られた。水田、灌漑施設が増えるにつれ、水田生態系が広がっていった。この水田生態系に棲むようになった魚たちがタンパク源になっていった。「米と魚のパッケージ」という和食の骨組みはこのころにその端緒を見ることができるように思われる。

それにしても魚はどのように調理されたのだろうか。一つの方法は広い意味での発酵であったと思われる。魚などの身に重さで20%程度の塩をまぶして桶などにいれておくと筋肉に含まれるタンパク質分解酵素が働いて肉や骨をどろどろに溶かしてゆく。これを絞るか濾して液体にしたのが魚醬である。製法は今も昔と変わるところはない。魚醬は現代も世界の各地で作られている。日本では能登半島のいしるやいしり、秋田のしょっつる(ハタハタ醤油)などが有名だが、国外に目をやるとインドシナのニョクマム(ベトナム)やナムプラー(タイ)、さらにイタリアのガルムなどがよく知られる。

魚と塩に加熱した穀類を合わせて作るのがなれずしである。これが生まれたのは中国南部からインドシナの山中の湿潤地帯のことと思われる。これが古代までに日本に伝わったようだ。今も琵琶湖の周辺に残る「ふなずし」はその名残りといわれている。

三重県から和歌山県にかけての南紀にはサンマで作るなれずしがある。サンマだけではなく、カマス、サバ、アユなどが使われることもある。ただしこれらはふなずしのように半年も保存することはまれで、2~3週間で食べられることが多いようだ。これについては後ほど改めて述べる。なお、熊野地方からさらに紀伊半島南部の和歌山県南紀地方には、サンマの棒寿司を作る文化があった。飯は米酢やユズのしぼり汁を使った酢飯を使いせいぜい10日程度(冬季)のはやずしで、なれずしのような乳酸発酵は伴わない。

塩蔵の魚―サバを中心に

魚の保存法としてもうひとつよく使われてきたのが塩蔵である。もっとも、先に書いた発酵でも塩は使われるので、ここでいう塩蔵とは発酵を伴わない塩蔵ということになる。使われる魚種もさまざまだが、ここでは近畿地方のサバ寿司について書いてみたい。

サバ寿司は、塩サバの身を酢で軽く締めたものに酢飯を合わせて作る寿司で、塩蔵と酢という発酵食品を合わせた保存食である。さまざまな種類のものが各地に知られる。尾頭をつけたままの姿寿司、昆布を巻いたもの、さらには炙ったサバを使ったものなど多種多様である。また、名称も「鯖寿司」「さば寿司」「さばずし」などいろいろで決まりはない。

サバ寿司の名前がとおった街の一つが京都である。祇園にある1781年創業の「いづう」はじめ、市内の寿司屋にはサバ寿司を出すところがあるし、また和食店でもこれを酢のものとして出す店、ご飯ものとして出す店など、こちらも多様である。何軒もの販売所を持つ持帰り専門店も何店舗かある。

京都のサバ寿司のサバは福井県の小浜に上がったものが使われる。サバは浜ですぐに開かれて一塩(ひとしお)され、鯖街道を通って京都に運ばれる。鯖街道は小浜から山を越えていったん滋賀県に入り、そこから峠を越えて京都市左京区に入る。鯖街道のゴールは、市内を南北に流れる鴨川の上流である賀茂川と高野川が合流する地点、「出町」である。鯖街道は高野川を下ってくるのである。京都ではサバ寿司はハレの日の食、つまり特別な日の食である。いづうでは、お茶屋からの注文が来ると、古伊万里の皿に盛った寿司を輪島塗の「おかもち」で運ぶという。

大阪には「ばってら」と呼ばれるサバ寿司がある。サバ寿司とのはっきりした違いは見いだせないが、強いていえば、ばってらは箱寿司にしたもの、サバ寿司はふきんか巻き簾で巻いたものが多いだろうか。どちらも強い郷土愛に支えられていて、たがえて呼ぶと叱られるので要注意だ。

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

1952年生。京都大学大学院農学研究科修了。農学博士。専門は植物遺伝学。「和食文化学」の創生に尽力し、和食文化学会初代会長を務めた。著書に『DNAが語る稲作文明』(NHK出版)、『食の人類史』(中央公論新社)、『和食の文化史』(平凡社)など。

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

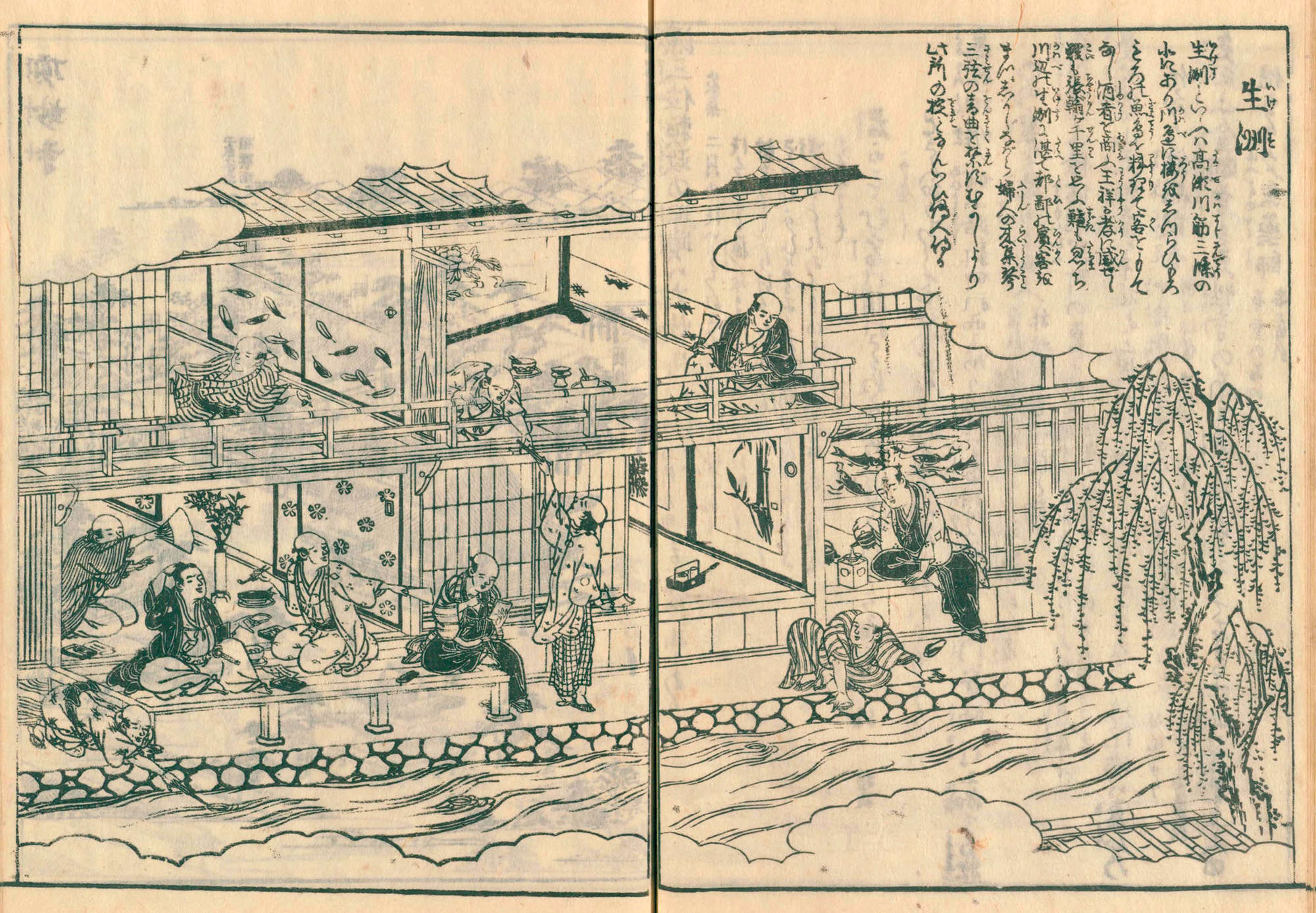

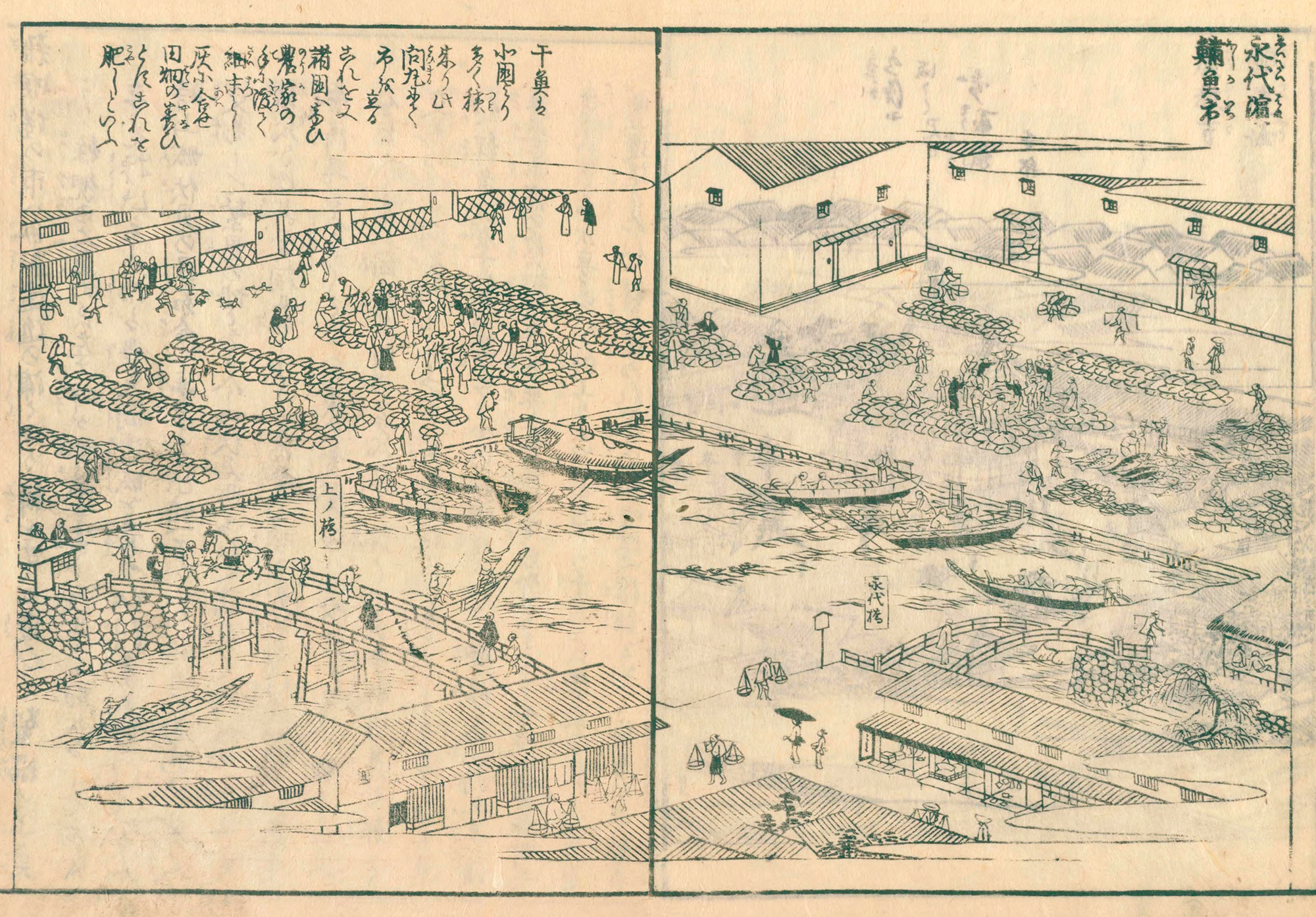

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む