魚文化あれこれ

フグを食べる無分別

猛毒を持ち、調理に知識と技術を要するフグだが、縄文時代の貝塚からフグの骨が多数出土していることから、日本人は縄文時代からフグを食べていたと考えられている。たびたび死者を出し、江戸時代には各地でフグ食禁止令が出されたが、下関では骨や皮を取り、身だけ調理する形で日常的にフグを食べていた。

河豚汁や鯛もあるのに無分別

芭蕉

河豚汁のわれ生きている寝ざめ哉

蕪村

明治時代に入ると全国的に生のフグの販売が禁止されるが、折しも時化(しけ)のときに下関を訪問した伊藤博文に対し、魚を調達できなかった宿泊先の料理店兼客館「春帆楼」が罰を覚悟でフグを出す。そのおいしさに感嘆した伊藤博文が山口県令(知事)にフグ食解禁を働きかけた結果、春帆楼が「ふく料理公許第一号店」として公認され、その後フグ食が全国に普及していった(現在は都道府県の条例に基づく資格者制)。

歌に詠まれた漁

古くから漁を営んできた日本では漁や魚も歌の題材とされ、『万葉集』にも収められた。

飼飯(けい)の海の 庭好くあらし 刈薦(かりごも)の

乱れ出づ見ゆ海人(あま)の釣船

柿本人麻呂

飼飯の海は、淡路島西の慶野松原(けいのまつばら)から望む播磨灘。官吏として地方に赴くこともあったという柿本人麻呂が、穏やかな海で刈り取った薦が乱れ浮かぶようにあちこちから釣り船が漕ぎ出てくる様子をうたっている。

大宮の内まで聞こゆ網引(あびき)すと

網子(あご)調ふる海人(あま)の呼び声

長忌寸意吉麿(ながのいみきおきまろ)

持統天皇の難波宮行幸に際し、網子に網を引く指示をする海人の呼び声が宮まで聞こえてくる様子を詠んだ。

江戸の「釣り」ブーム

漁としての「釣り」は縄文時代からあったが、「遊び」になったのは江戸時代初期だった。水路網が張り巡らされ、目の前に豊かな江戸前の海が広がる江戸のまちで、たっぷり時間に余裕のある武士の間で釣りが流行。同じころ鳴門・堂浦(どうのうら)の漁師が大坂で荷物を縛るために使われていた「テグス」を見つけ、魚に見えない透明な釣り糸が普及したことも、ブームの追い風となった。

一時は徳川綱吉の出した生類憐みの令によって禁止されるが、綱吉没後は瞬く間に復活。江戸時代後期には一般庶民まで愛好家が拡大し、江戸で初めて船宿も開業して釣りや天婦羅を楽しむ屋形船が人気を呼んだ。

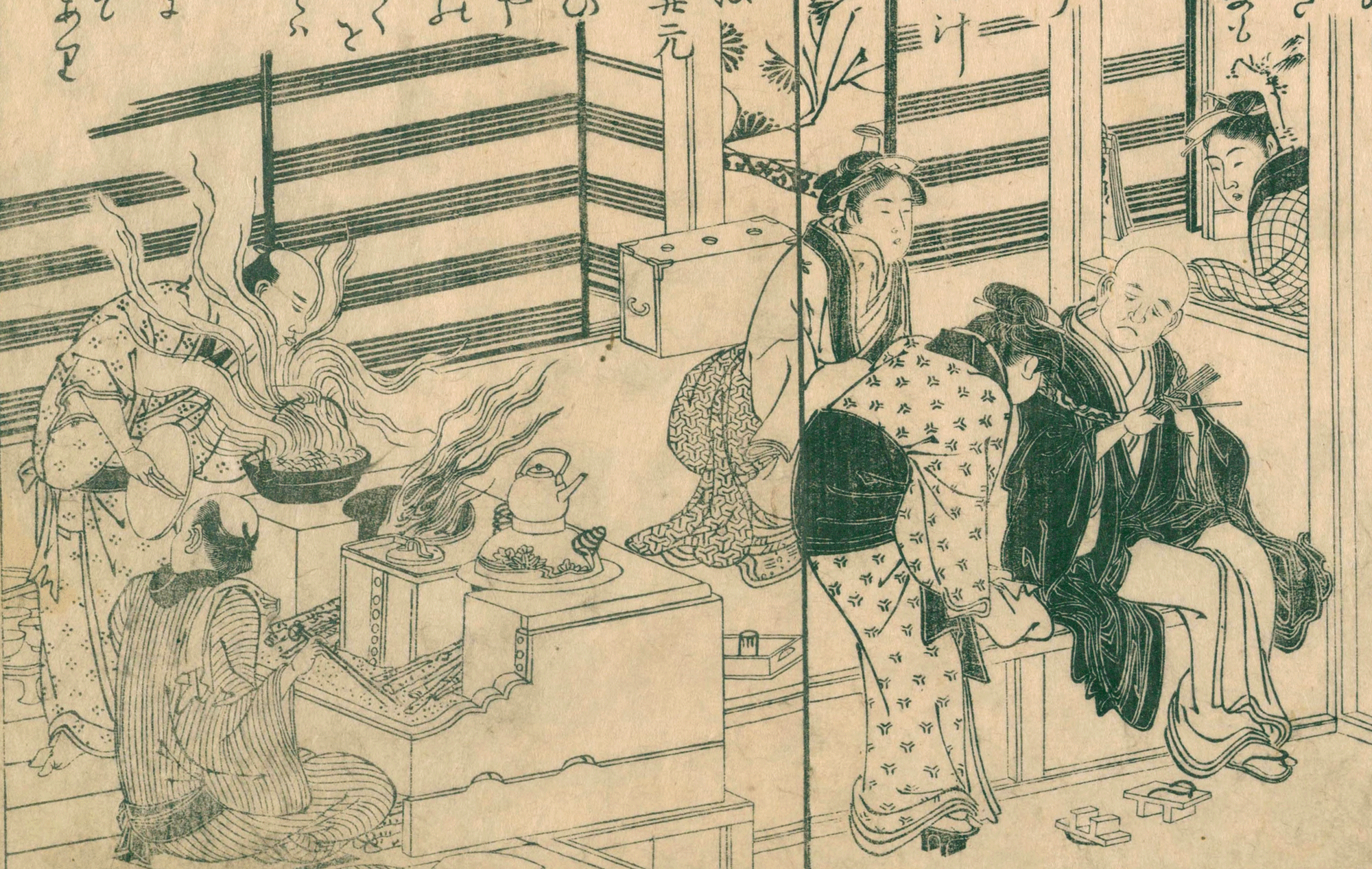

釣りは日常的な風景となり、葛飾北斎、喜多川歌麿、歌川広重、歌川豊国、歌川国芳など多くの絵師が釣りを題材とした。

落語にみる魚

江戸時代に成立した古典落語は、江戸や上方の多彩な生活文化を題材としている。食や魚にまつわる噺(はなし)も多い。浮気噺は古今東西を問わないが、ここで紹介するのは江戸、上方で同じような浮気の言い訳が「魚違い」になった噺である。

江戸落語の「権助魚(ごんすけざかな)」では、江戸の商家で、丁稚の権助が旦那の浮気を疑うおかみさんから一円で買収され、出かける旦那の後を追う。すると権助は、今度は旦那さんから二円で買収され、「魚屋で土産の魚を買って、『隅田川で網打ち(投網)して遊んでいた』と報告するように」と言い含められる。権助が買って帰ったのは隅田川でとれるはずのないものばかり。おかみさんと番頭さんの「ニシンやスケソウダラやサメ、目刺しにかまぼこ、一番しまいにはサメまで買って来やがって」「サメを、はっはっは、人を喰うやつだ」が落ちだ。

上方落語の「禍(わざわい)は下(しも)」では、船場の商家の旦那がおかみさんに網打ちに行くとうそをついて女の家に出かける。供をした丁稚の定吉が言い訳のために魚屋で目刺し、ちりめんじゃこ、かまぼこを買う。

江戸でも上方でも丁稚たちには魚の知識がなく、川ではとれない魚や魚の加工品を買ってしまったのだったが、どちらにも目刺しやかまぼこなどが登場し、これらが庶民の暮らしに根づいていた様子もうかがえる。

魚偏の漢字

漢字は中国に由来するが、日本でつくられた漢字(国字)もある。魚偏では、「鰯(いわし)」「鯒(こち)」「鮗(このしろ)」「鯱(しゃち)」「鱈(たら)」「鯲(どじょう)」「鰰(はたはた)」等々。魚偏一文字で魚そのものを表し、音読みのない漢字は概ね国字だが、「鮎(あゆ)」「鰍(かじか)」などのように、中国にもあったという漢字もある。ただし、中国では鮎はナマズ、鰍はドジョウを表す。

『大漢和辞典』(大修館書店)に収録されている魚偏の漢字の数は700近くに上るが、国字以外でも「鰹」がウナギ、「鮭」がフグを表すなど、日本と中国で意味の異なるものは少なくない。

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む