海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

付加価値か 、食料産業か

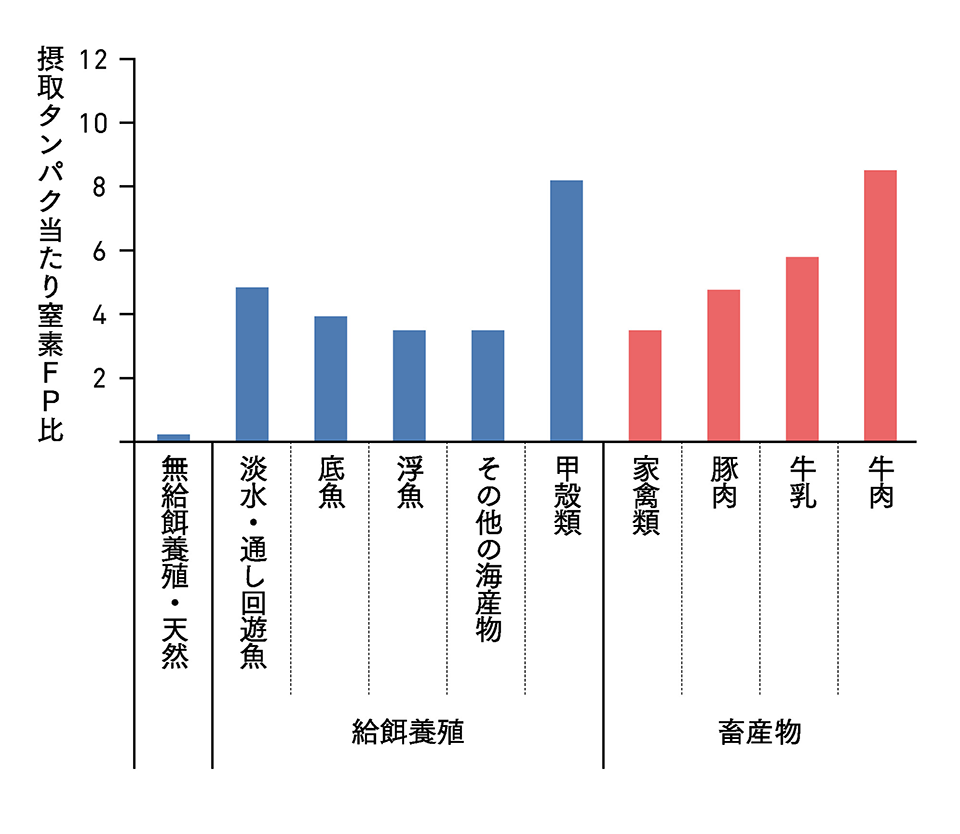

漁業管理が成功しても、魚価が上がり、庶民の口に入りにくくなる場合もある。養殖にはハマチのように餌を与える給餌養殖と、ホタテのように餌を与えずに成長する無給餌養殖がある。給餌養殖は、水産物の付加価値をつける産業であり、イワシは魚の餌にするより直接人間が食べるほうが、より多くのタンパク源となる。それは、餌が魚粉でも農作物でも同じことだ。ただし、一網打尽にとった混獲物を廃棄するよりは、養殖の餌に使うほうが合理的だろう。

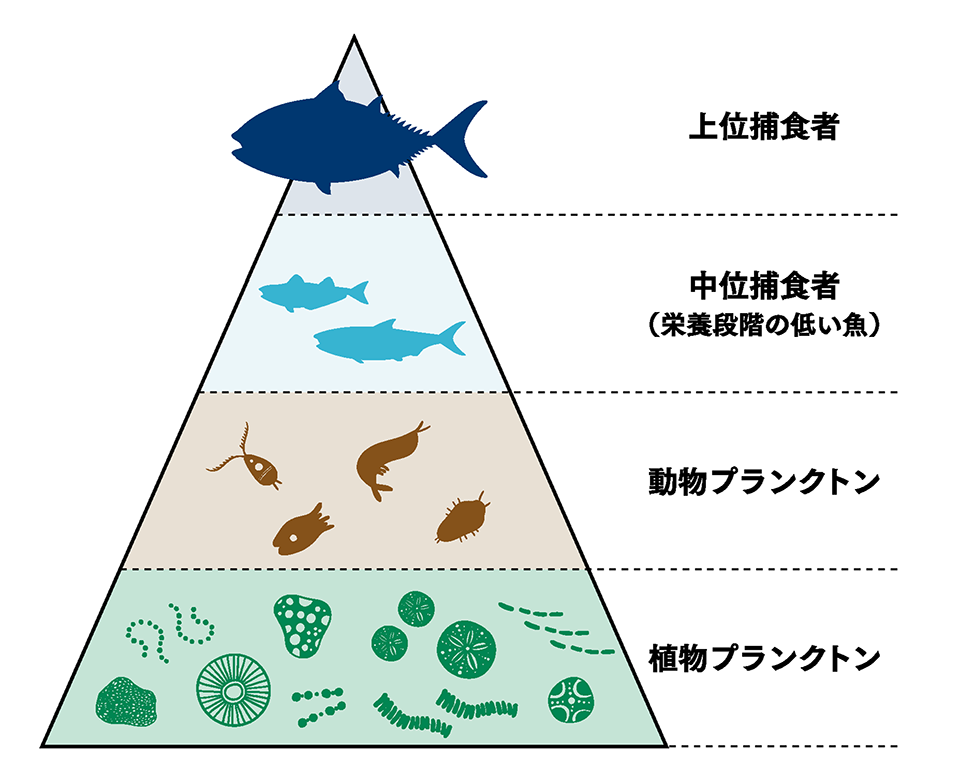

狙った魚だけを選んでとる技術が進めば、雑魚を安値で食べることはできなくなる。それでも、イワシのような栄養段階の低い魚種は大量に存在する。1970年に世界の漁獲量が約1億tのとき、ペルー1国のカタクチイワシ1魚種だけで1,200万tの漁獲量だった。上位捕食者にこだわらなければ、利用できる魚種はある。畜肉より魚価が高いかもしれないが、未来が食料不足になるとすれば、あるいは牧畜より環境や気候にやさしいとわかれば、成立する。

海の生態ピラミッドの模式図

上位捕食者よりもその餌となる小さな魚のほうが資源量が多い 海洋研究開発機構資料より作成

高級魚は今より減るかもしれないが、魚価がさらに上がれば、漁業は成長産業になりえる。その道は、中位捕食者の水産物の大量捕獲とは異なる。これらは必ずしも二律背反ではないが、我々が何を目指すかにより、漁業の未来は大きく変わる。

以前は、環境団体は漁業全体を否定しがちだった。1990年代ころから、持続可能な漁業を推奨する動きが出てきた。森林管理協議会(FSC)などの森林認証の発展を追って、水産物でもマリン・エコラベル・ジャパン(MEL)協議会による日本発の認証スキームMEL認証など、水産エコラベル認証(※2)が普及しつつある。認証を受けるには費用が掛かるから、獲る漁業では主に魚価の高い魚が対象である。

※2 水産エコラベル認証:水産資源や生態系などの環境にやさしい方法で行われている漁業や養殖業を認証する仕組み

生物多様性条約は、以前は手つかずの自然を重視し、人間の影響を減らすことを目指してきた。2010年に日本が締約国会議の議長国となったとき、人手の入った自然の価値を強調する里山問題を決議したが、まだ主流ではなかった。それから10年余りの2010年、昆明・モントリオール生物多様性枠組では、「人と自然の共存」が主題に掲げられた。今後、獲る漁業も見直されるだろう。給餌養殖も環境への配慮が進んでいるが、食料増産と付加価値産業は立ち位置が違う。無給餌養殖はさらに進むだろう。

これらの環境負荷を総合的に理解するには、人間が生活するうえで自然資源や環境へ与える負荷を地球の面積に換算して表現する生態フットプリント(FP)という指標が有効である。温室効果、肥料による土壌海洋汚染、地下水過剰採取などの環境負荷の指標として、炭素FP、窒素FP、水FPなども提案されている。FPは、生産から消費、廃棄まで、産業連関表を介して収支が計算できる。私たちの消費行為がどの国のどんな負荷を増やしているかがわかる。まだ評価が粗い面もあるが、精緻化が進んでいる。総合的に見て、環境にやさしい食生活と、それを担う漁業のあり方が問われる。

食生活と窒素フットプリント

水産物と肉類・牛乳の摂取タンパク当たりの窒素FP(相対値)の比較。水産物でも給餌養殖は肉類並みに高く、生産する際に食べる量の数倍の活性窒素負荷が生じていることを示しているが、天然魚や無給餌養殖はゼロに近い 出典:Oita A, Nagano I & Matsuda H (2015). An improved methodology for calculating the nitrogen footprint of seafood. Ecological Indicators. Ecological Indicators 60:1091-1103.

実証科学とリスクの科学

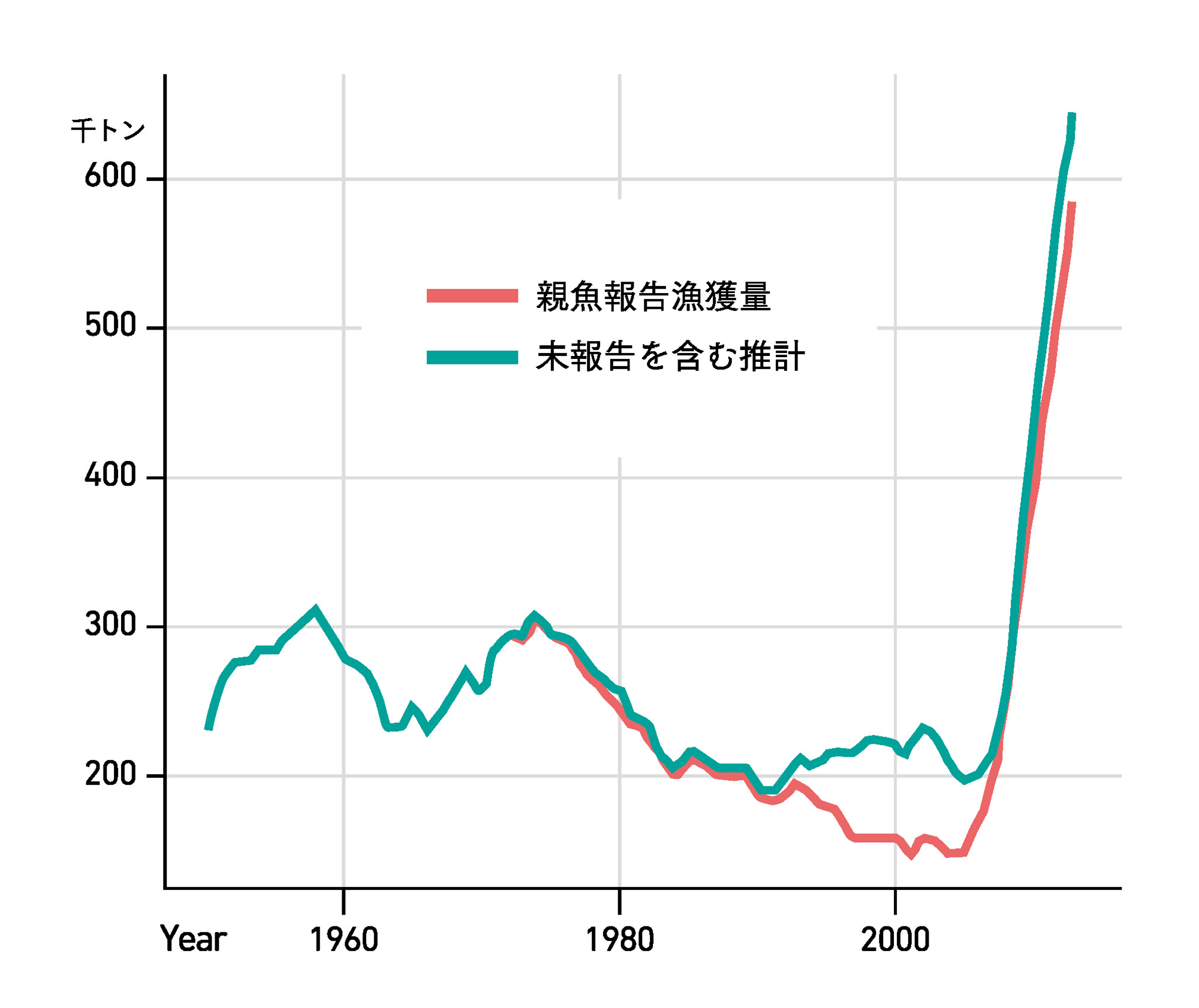

これは他の環境問題にも言えることだが、特に漁業の場合、資源評価の前提が未実証であることに注意が必要だ。最もわかりやすい例を2つ示す。大西洋のクロマグロは、2010年頃にはあと5年で枯渇する乱獲状態にあるとされた。2010年3月のワシントン条約締約国会議において輸出入禁止の提案は否決されたが、その後、資源量は回復し、段階的に漁獲枠も拡大した。あの時、禁輸措置が取られていれば、今の漁業はなかっただろう。そのわずか4年後には、タイセイヨウクロマグロの親魚量が史上最高水準に復活したと評価された。

タイセイヨウクロマグロの漁獲量推移(東大西洋) 出典:ICCAT REPORT 2014(大西洋マグロ類保存国際委員会)

資源評価については、どちらも信じがたい。漁獲量は既知だが、自然死亡率がわからない。不適切な値を仮定すると、妙な結果が出てくる。

環境科学の多くは、検証してから世に語る実証科学ではない。事後検証する仕組みがないものすらある。現時点で最ももっともらしい前提を用いてはいるが、それが正しいとは限らない。このような科学を絶対視するのは、危険で乱暴だ。

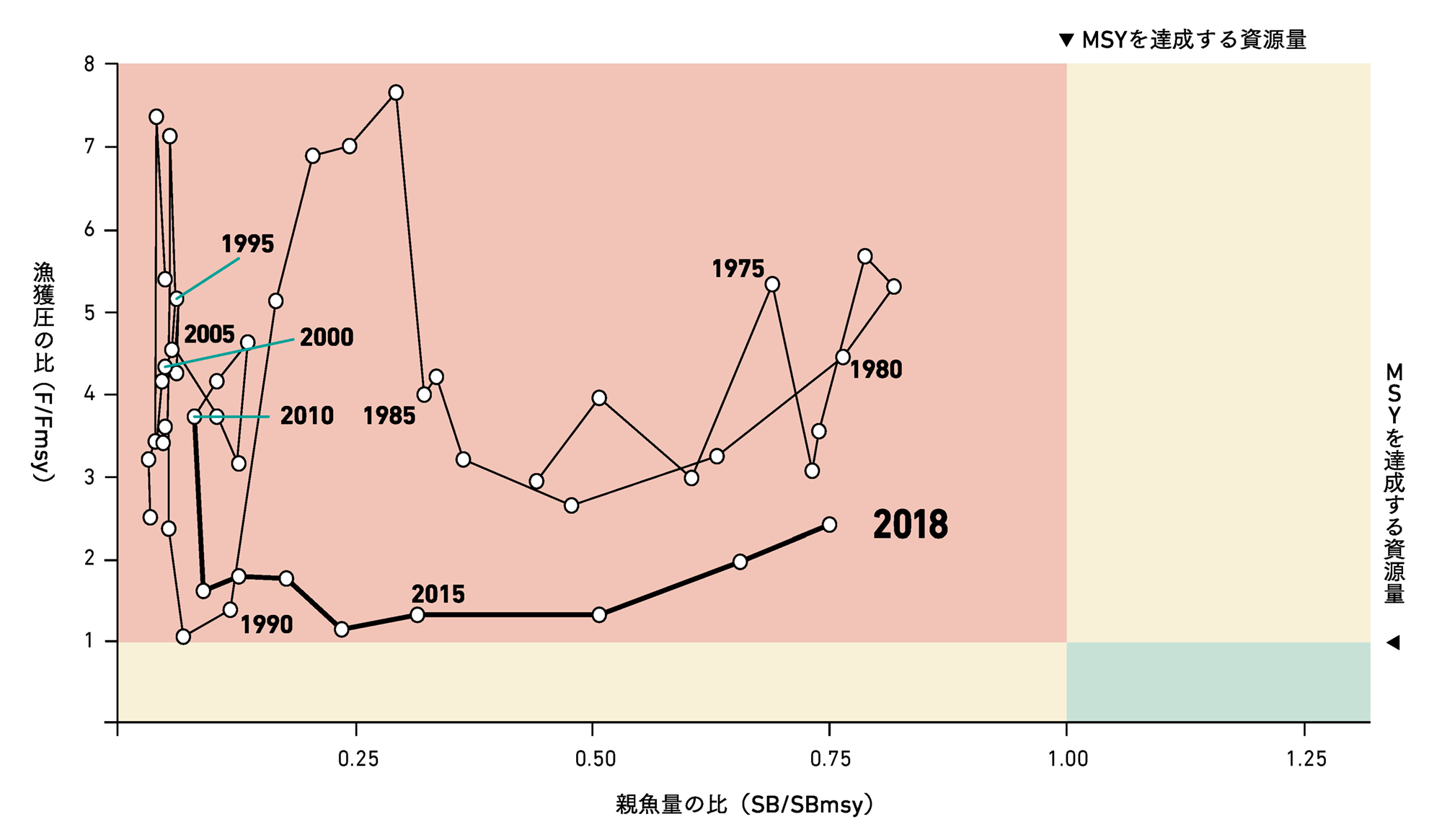

マサバの資源評価も疑問である。2010年以後もずっと乱獲状態とされていたが、資源は順調に増え、1970年代の高水準期に並ぼうとしている。その評価は最近、過去にさかのぼって少し見直された。しかし、それでも依然として適正資源量より低いという評価である。イワシと同様、マサバも数十年単位で自然変動を繰り返し、加入率の低い時代と高い時代がある。それを平均したモデルを使うから、下図のような評価になる。

神戸プロット(親魚量と漁獲圧の関係図)

親魚(資源)量、漁獲圧(漁獲が水産資源の持続性に与える影響の大きさ)、最大持続生産量(MSY)を達成する水準の関係図(SB:親魚量 SBmsy:期待される漁獲量がMSYとなる親魚量 F:漁獲係数 Fmsy:MSYを与える漁獲圧)。親魚量は1以上が適正、漁獲圧は1以上が乱獲を表し、右下の緑の領域が、資源量も漁獲圧も適切な状態。本モデルでは1970年代の高水準期も含めてほとんど赤の乱獲の領域で推移し、2010〜18年までは過剰な漁獲圧のまま資源が増え続けていたと評価されている 水産研究・教育機構「マサバ太平洋系群 令和元年度資源評価結果」(水産庁「第33回 太平洋広域漁業調整委員会」2020年)会議資料より作成

水産資源は、年ごとの環境の良しあしも極端で、環境がよい年はいくらとっても増え、悪い年は禁漁しても減る。学者がそれを平均して計算しても、漁業者は信じない。それは漁業者が正しい。しかし、だから資源管理が不要ということはない。変動が激しいのは賭博や投資も同じだ。リスク管理が必要なのである。その点は、水産学がまだ他から学ばねばならないだろう。

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

1957年生。京都大学大学院理学研究科修了。理学博士。専門は進化生態学、保全生態学、環境リスク学、水産資源学。著書に『「共生」とは何か』(現代書館)、『環境生態学序説』(共立出版)、『ゼロからわかる生態学』(同)、『海の保全生態学』(東京大学出版会)など。

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む