10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

漁法別の環境負荷指標

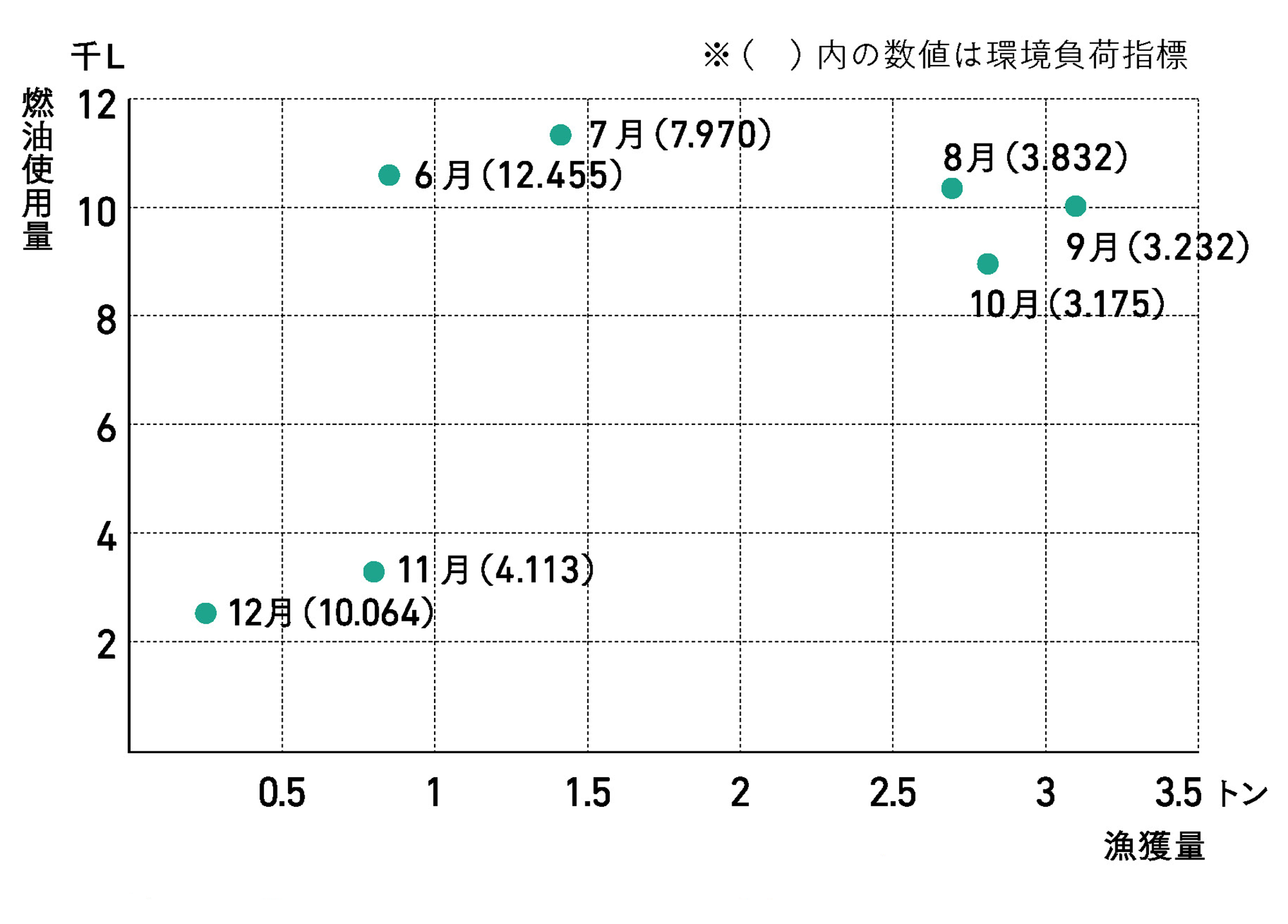

6月のイカは12.455。何を意味する数値かおわかりであろうか? 函館と言えばイカと夜景。函館山の奥に浮かぶ漁火は、函館の秋の風物詩となっている。函館市の統計によると、2021年における函館市漁業協同組合のイカの漁獲量は204tであり、2000年以降の最低を更新した。2000年以降の最高は2007年の1,980tであり、約10分の1にまで減少している。イカ釣は漁火でイカを集めて釣り上げる漁法である。正確には、漁火で海中を照らすと強い光が苦手なイカは暗い場所に逃げようとする。暗い場所は漁火の死角となる漁船の下にあることから、結果的に光から逃げたイカが集まる。漁火が人工衛星で捉えることができるほど明るいのは、海中に明確なコントラストを作るためである。余談ではあるが、満月の夜は漁火の効果が得られないためイカ釣漁船は出漁しない。

さて、話を環境負荷に戻したい。ひとつに見える漁火ではあるが、イカ釣漁船には3kWの集魚灯が約50本装備されており、24時間点灯した場合の漁火の消費電力量は、世帯当たりの年間消費電力量に相当する。先ほど示した12.455という数値の単位はL/kgであり、2021年6月に1隻のイカ釣漁船がイカを1kg釣るために使用した燃油量を意味している。イカは1年で一生を終える一年魚であることから6月のイカはまだ小さく、8尾で1kg程度である。そのため、120g前後のイカを1尾釣るために、約1.5Lの燃油を使用していることになる。食卓に並ぶと、きれいに透き通った新鮮な地産のイカ刺しではあるが、環境に配慮した食品といえるであろうか?

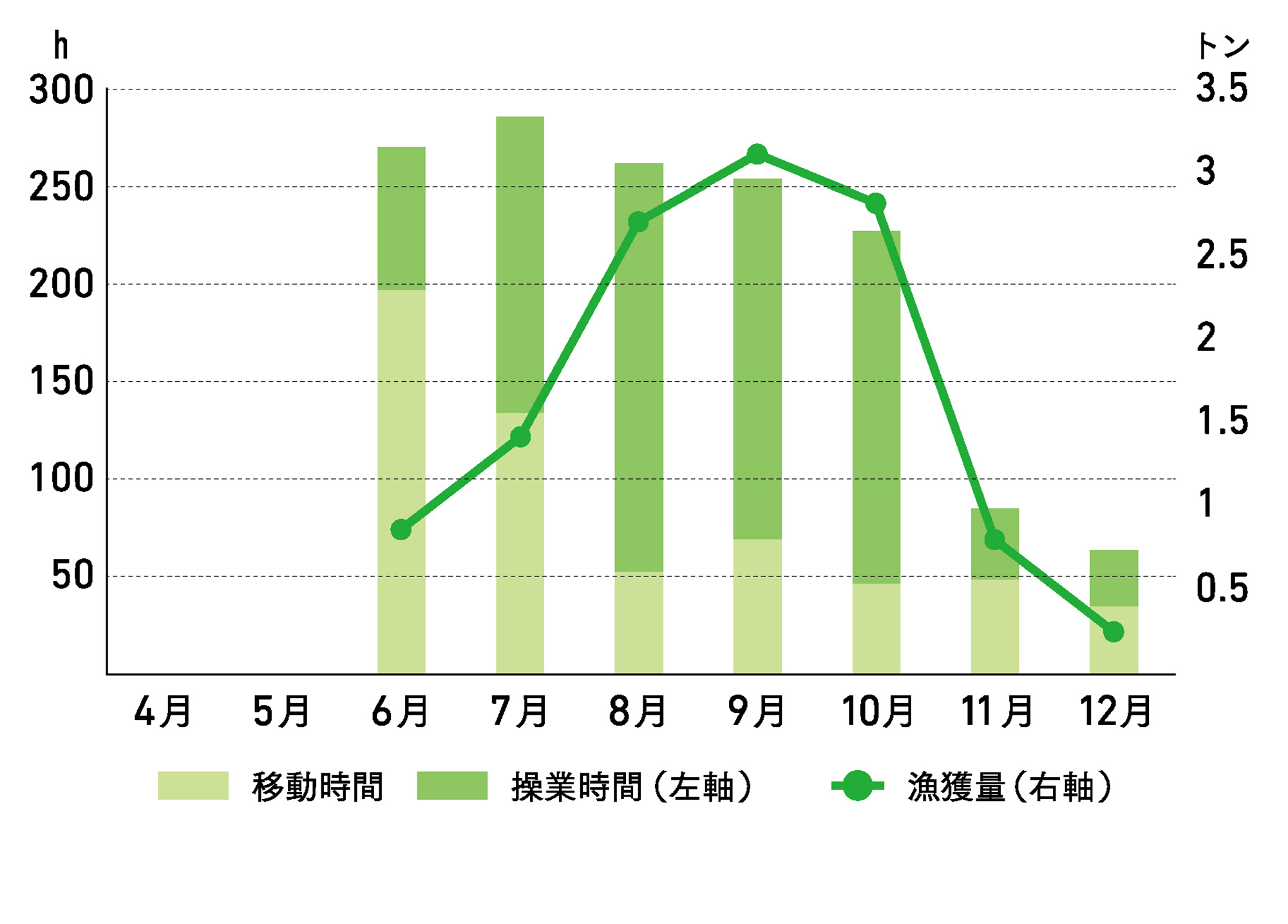

2021年のデータを用いて月別に漁場を確認し、あわせて、イカを1kg釣るために使用した燃油量を環境負荷指標として算出してみた。イカは秋から冬にかけて東シナ海で生まれ、秋に生まれた群れは成長しながら桜前線よりも1カ月ほど遅れて日本海を北上する。函館のイカ釣は6月に解禁されるが、6月は函館沖の水温がイカの適水温よりも低いため、漁場は函館から遠い津軽半島西部に形成されており、漁場までの移動時間は往復で12.3時間、イカを釣る操業時間は4.5時間であった。また、夏以降は函館沖に漁場が形成されており、10月の移動時間は2.8時間、操業時間は11.3時間であり、環境負荷指標は3.175となった。10月のイカは4尾で1kg程度であることから、250g前後のイカを1尾釣るために、約1Lの燃油を使用していることになる。

【漁法別環境負荷指標(2021年)】

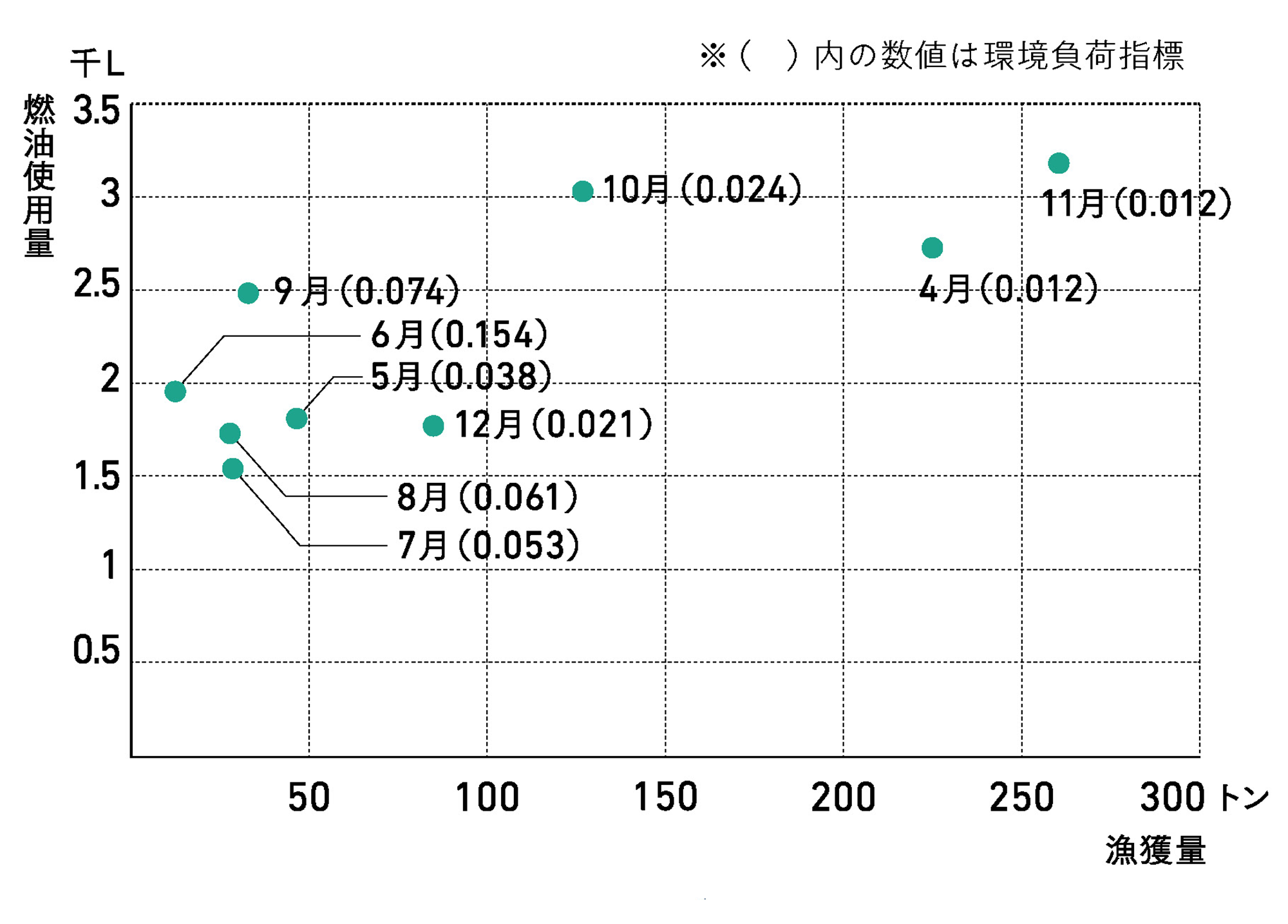

比較のため、定置網の環境負荷指標を算出してみた。定置網は全国の沿岸漁業漁獲量の約4割を占める漁法であり、函館ではマグロやブリ、サバ、イカなど約100魚種が漁獲されている。函館の定置網は資源保護のため1月から3月までを休漁期間としており、例年4月に操業がはじまる。2021年に1ヶ統(※2)の定置網で魚を1kg獲るために使用した燃油量を月別に算出してみると、環境負荷指標が最も小さかったのは4月と11月の0.012、最も大きかったのは6月の0.154であった。

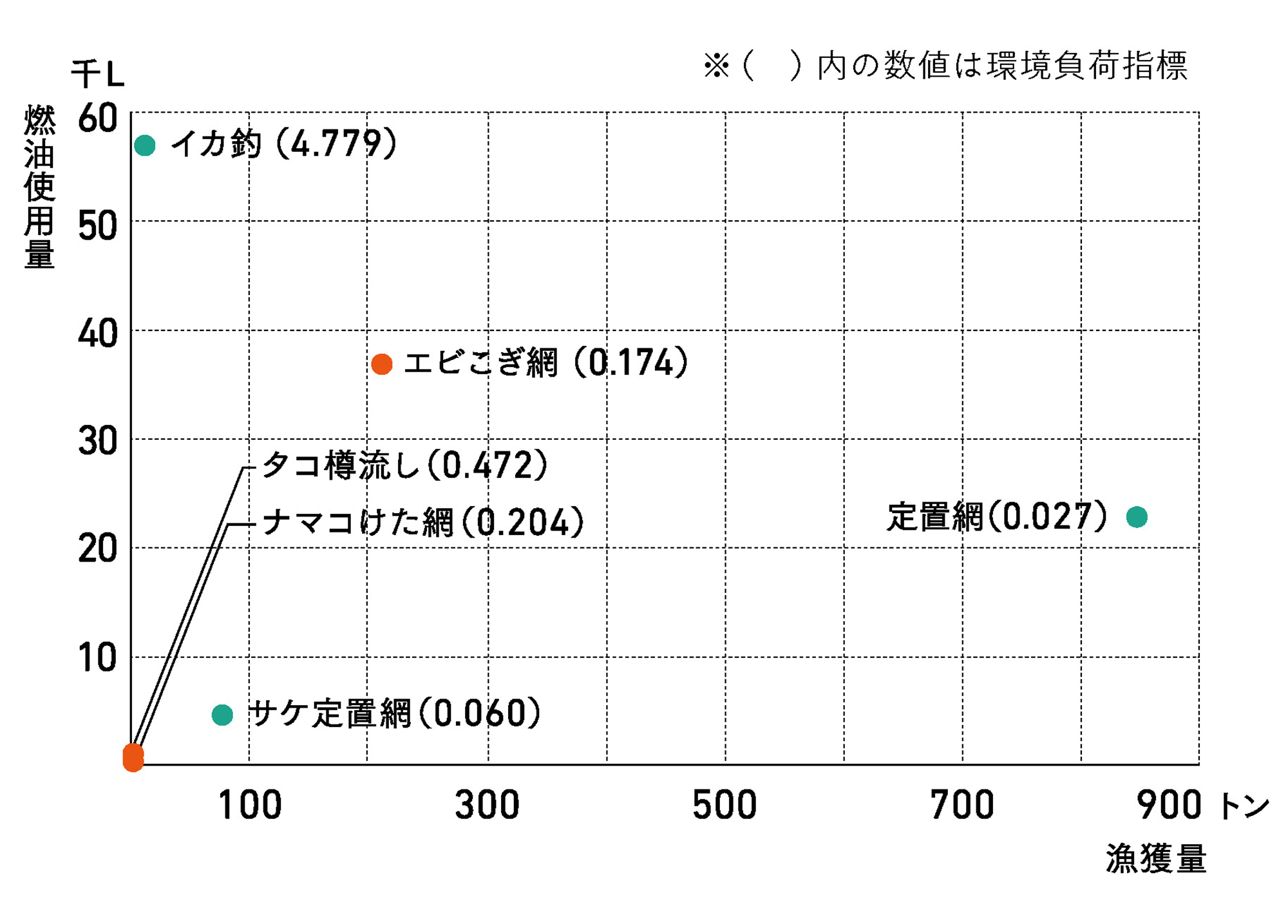

また、2021年10月における定置網1ヶ統の月間のイカの漁獲量は、イカ釣漁船1隻の年間の漁獲量とほぼ同等であった。2021年10月の定置網の環境負荷指標は0.024であり、同じ函館のイカでも、漁法によって100倍以上の差があることがわかる。2021年の環境負荷指標を通年で算出してみると、函館のイカ釣は4.779、定置網は0.027となった。参考までに、留萌のサケ定置網は0.060、エビこぎ網(※3)は0.174、ナマコけた網(※4)は0.204、タコ樽流し(※5)は0.472であった。なお、定置網とエビこぎ網は複数魚種を対象とした漁法である。

※2 各漁法における漁具や船団一式を「ヶ統(かとう)」と数える

※3 小型の底引き網

※4 爪のついた枠(けた)に網を取り付けて行う漁法。底引き網の一種

※5 タコの縄張りの中に仕掛け(イサリ)つきの樽を投入し、おびき寄せて捕獲する漁法

おわりに

スマート水産業の普及に伴いデータの収集と蓄積が進んだことで、漁業を多様な視点から評価することができるようになった。環境負荷指標はその一例であり、生産過程のみを対象にしているが、今後、加工過程、流通過程においても同様の指標が算出されれば、Eco-Scoreのように飲食店や小売店が消費者に向けて提示する指標として利用できるようになる。

イカ釣の環境負荷を知ってしまったことにより、最近は函館のイカ刺しが、視覚的には透き通っているものの、心情的にはくすんで見えるようになってしまった。しかしながら、環境負荷指標は特定の漁法を肯定、あるいは、否定するために利用するのではなく、ぜひ日本の水産政策の企画立案に利用してもらいたいと考えている。

最後に、イカ釣の名誉を挽回して終わりたい。環境負荷指標はあくまでも環境負荷の視点で漁法を評価したものであり、資源管理の視点で評価すれば、漁獲をコントロールできる釣漁法は、一般に網漁法よりも優れている。なかでもイカ釣は世界で最も自動化が進んだ漁法であり、イカ以外の魚を釣ることはなく、1尾単位で漁獲量をコントロールできる特に優れた漁法である。函館はイカ釣ロボット発祥の地であり、今後、AIを搭載したイカ釣漁船とイカ釣ロボットが、イカ釣の環境負荷指標を大きく改善する可能性は十分にある。なお、イカ釣に限らず、導入がはじまったIQ方式は環境負荷指標の改善にも寄与するものである。

以上、2050年カーボンニュートラルの実現を見据え、取り組みはじめた水産GXについて紹介した。10年後の食卓が楽しみである。

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

1971年生。北海道大学大学院水産科学研究科修了。博士(水産科学)。東和電機製作所を経て公立はこだて未来大学に着任し、情報化による漁業・養殖業の支援に従事。著書に『マリンITの出帆』(公立はこだて未来大学出版会)、編著書に『スマート水産業入門 』(緑書房)など

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む