地図雑学

鎖国下の世界地図

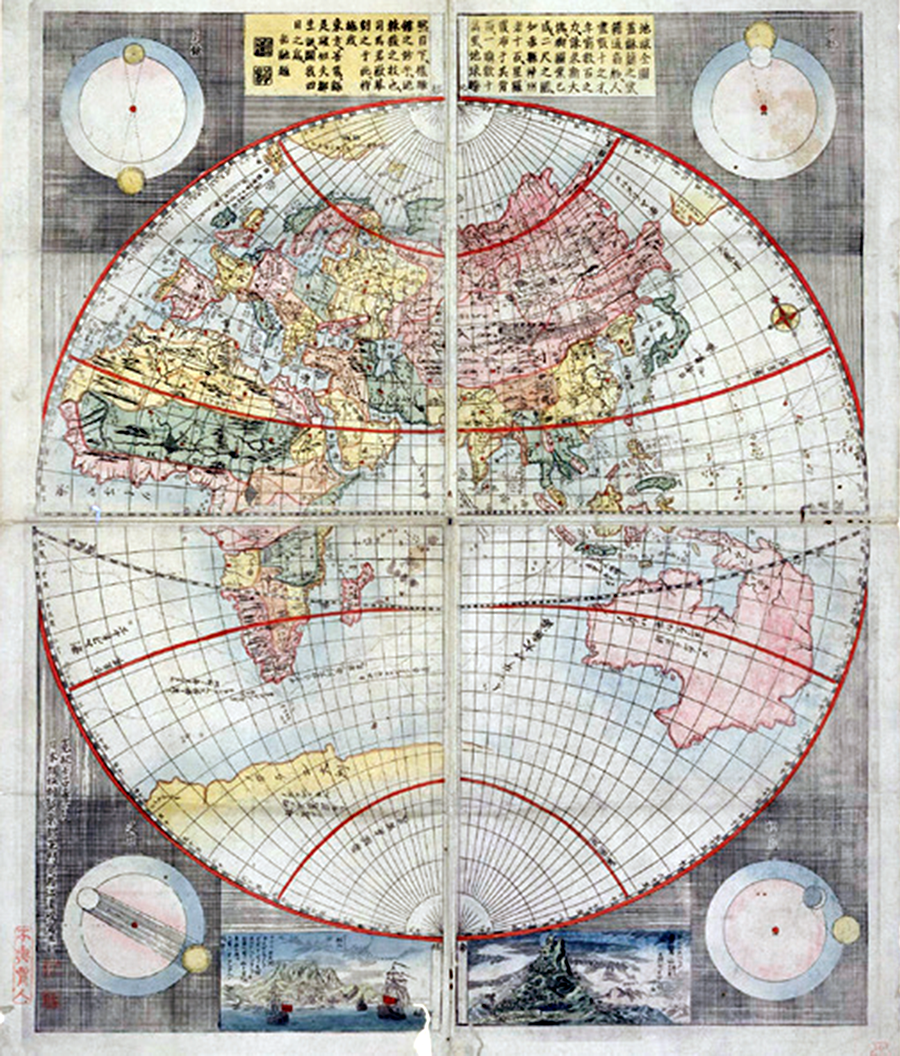

1549年にイエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルが初めて日本にキリスト教を伝えて以来、宣教師たちは布教活動とともにさまざまな文物や科学、思想などをもたらした。宣教師マテオ・リッチが1602年に刊行した中国初の世界地図「坤輿(こんよ)万国全図」も日本に伝えられ、複写され、印刷されて広く普及していった。

その後、江戸時代には鎖国政策がとられるが、徳川吉宗が1720年にキリスト教関連を除く西洋の書物の輸入規制を緩和し、オランダから地図や地図帳が輸入される。

それらの新たな知識をもとに、長崎の蘭学者・司馬江漢は、初めて銅版画によって「地球全図」を製作した。ここには日本で製作された地図として初めてオーストラリアが描かれた。

「絵図」から「地図」へ

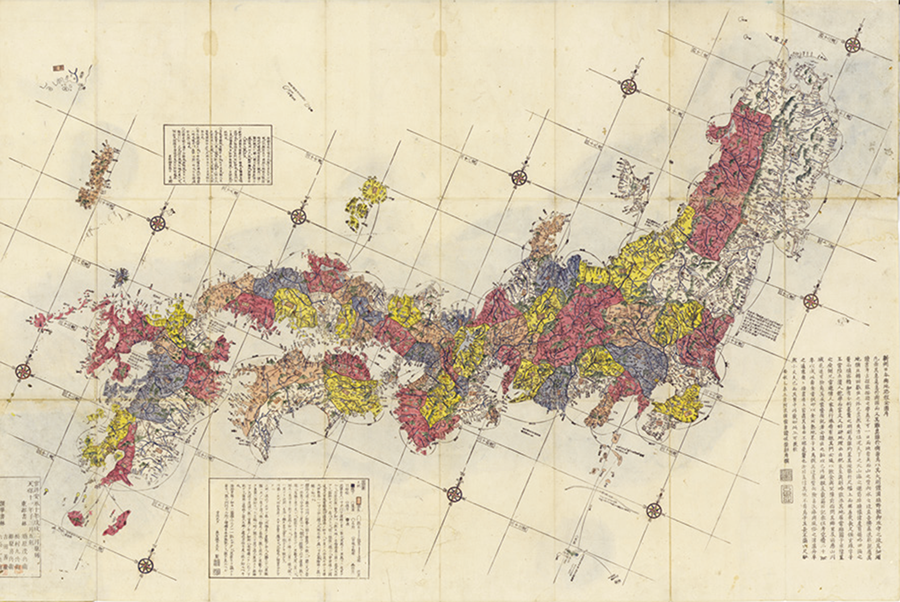

江戸時代中期になると、実証的な考え方が進み、浮世絵師が描く「絵図」に対し、地理的に正しい「地図」を製作しようとする動きが現れる。

水戸藩の儒学者・長久保赤水(せきすい)は、20余年をかけて日本地理に関する情報を聞き取りによって調査し、1779年に日本で初めて経緯線の入った正確な日本地図「改正日本輿地(よち)路程全図」を製作した。

この「赤水図」から42年後、伊能忠敬による実測地図が完成するが、「伊能図」は国家秘密であったため、庶民の間では広く赤水図が用いられ、明治時代まで100年にわたって版を重ねた。

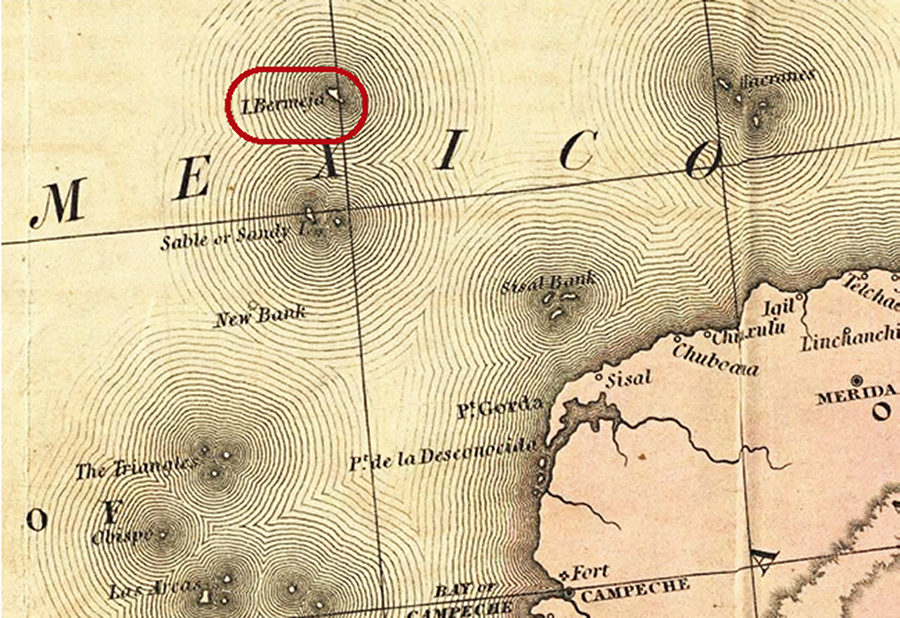

500年描かれつづけた「幻の島」

スペインの地図製作者・歴史家アロンソ・デ・サンタ・クルスが「ユカタンと周辺の島」(1539年)に記して以来、メキシコ湾内(ユカタン半島の北)に描かれつづけた「ベルメハ島」。近隣諸島との位置関係が詳細で、翌年に発行された他の記録でも「赤みを帯びた小島」と具体的な様子が伝わったため、その後、未確認のまま多くの地図に記載された。

そして約500年を経て20世紀に入り、メキシコが石油採掘権獲得のために大規模な測量調査を実施。しかし結局、島は発見されず、ようやく地図から削除された。

島がなかった理由として、初めから存在しない島を誤って記載したという説、地殻変動で移動したという説、海面上昇により水没したという説などがある。

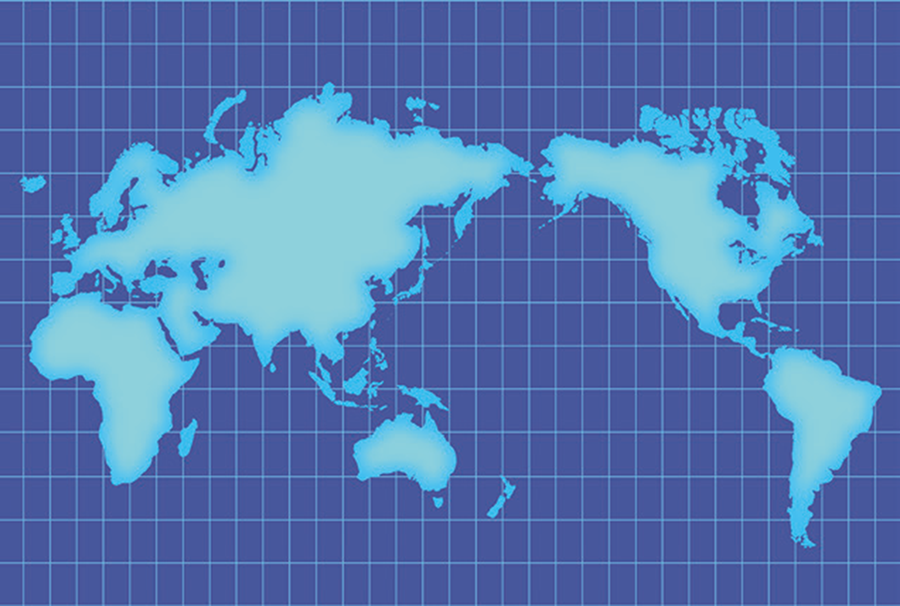

ウェブに欠かせない図法とは

球体である地球を平面に表すと、面積、距離、方位、角度、形などに「ゆがみ」が生じる。そこで用途に応じて必要な要素を正しく表現するためさまざまな図法が考案されたが、どの図法でも、ある要素を正しく表すために、何か他の要素を犠牲にしている。

一般的な地図帳などに採用されている「メルカトル図法」は、緯線と経線が直角に交わるように描かれているため角度は正しいが、緯度が高くなるほど面積が大きくなり、北極や南極は描かれない。このように欠点が多いともいえるメルカトル図法だが、世界を正方形のタイルに分割できるという特徴が活かされ、拡大・縮小自在のウェブ地図にとって、欠かせないものとなっている。

地球の形と「ジオイド」

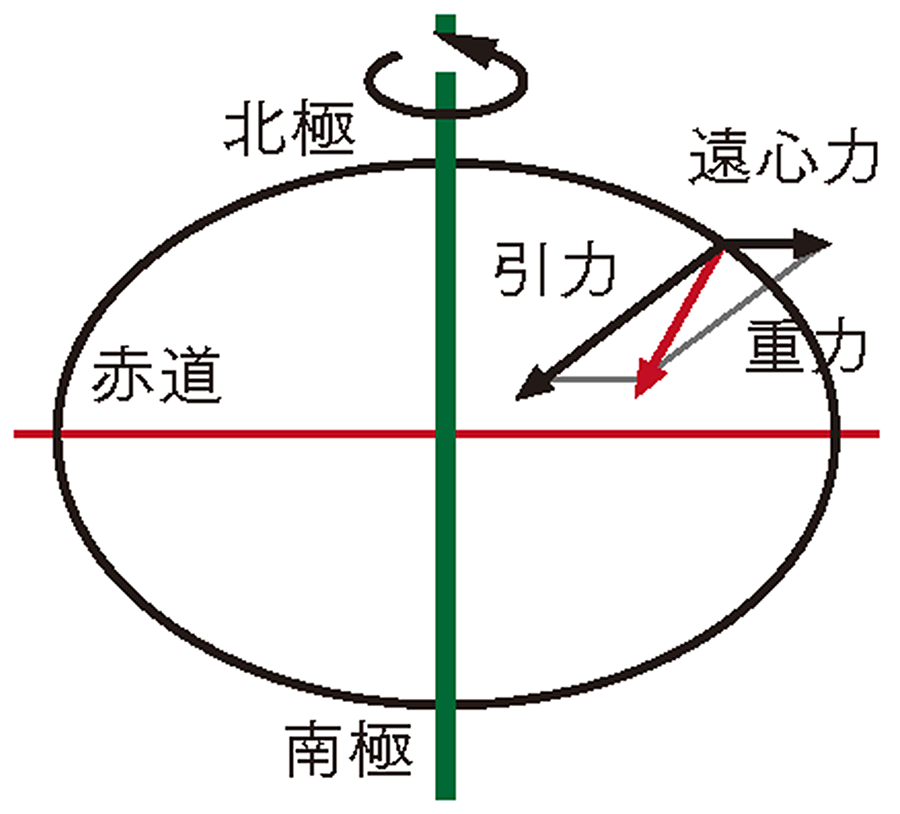

地球は丸いというが、完全な球形ではない。自転によって赤道方向に膨らんだ回転楕円体であり、それを「地球楕円体」という。

また、地球では、引力のほかに自転による遠心力が働いている。引力と遠心力を合わせた力が重力であり、その大きさは場所によって異なる。

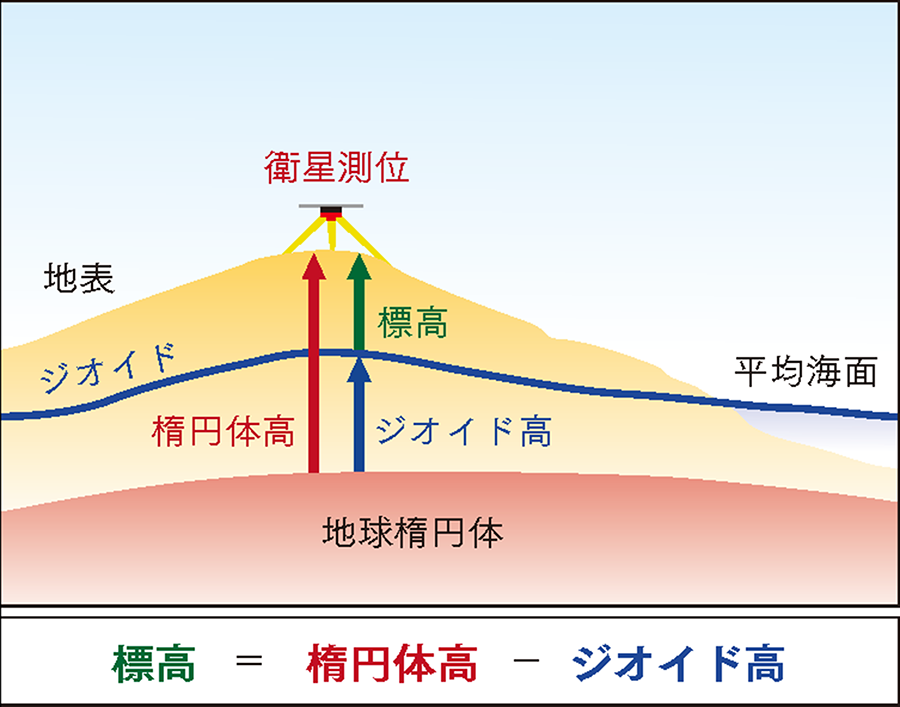

地図の基本情報として重要な標高は、平均海水面(日本では東京湾)からの高さを測ることで求める。

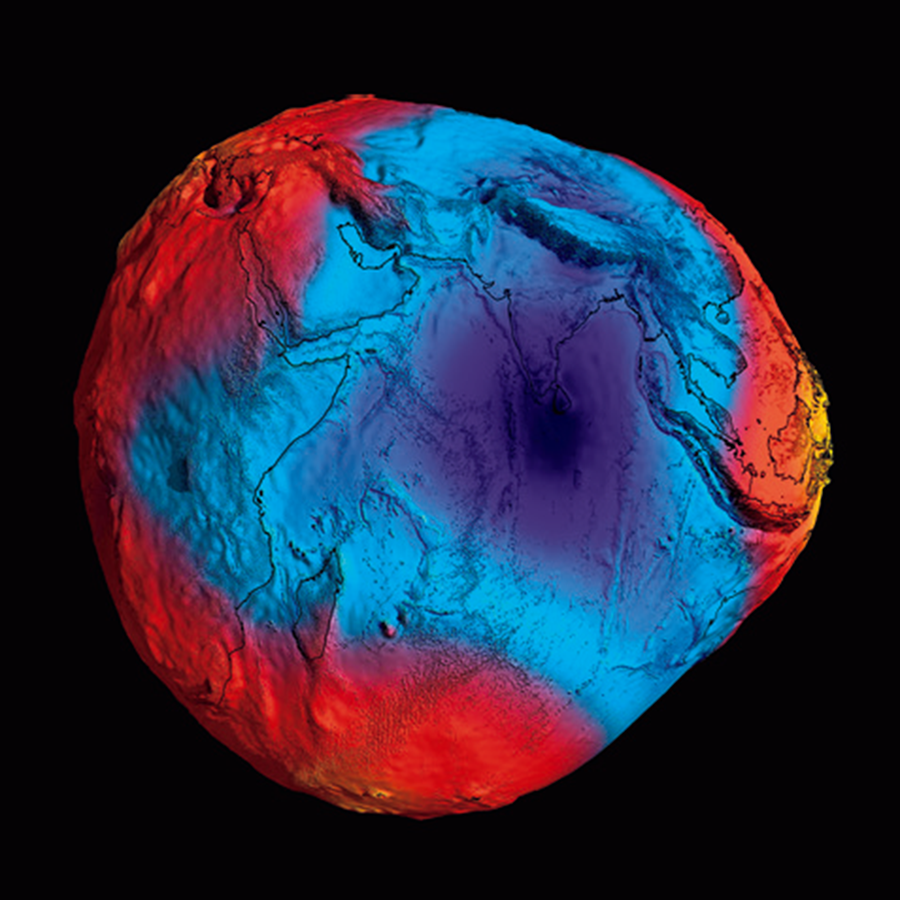

一般に水は高いところから低いところへ流れるが、平らな面であっても重力値が異なれば、重力の小さいほうから大きいほうへと流れる。そこで、重力を考慮した形で標高を得るため、地球の重力場の水準面に等しい平均海水面を仮想的に陸地に延長し、これを「ジオイド」と定義して標高の基準(標高0メートル)とした。ジオイドと、地表の間を重力の方向に沿って測った高さが「標高」である。

人気の架空の島・ヌル島

地図ソフトNatural Earthでは、ギニア湾上で赤道と本初子午線(経度0度0分0秒の基準子午線)が交わる場所、つまり経度と緯度がどちらも0となる地点0,0に「ヌル島(Null Island)」が書き込まれている。Nullは何もないという意味で、地図に示された位置に島があるわけではない。ヌル島は、地図ソフトで座標エラーが生じた際、統計処理上支障が出ないように形式的に置かれたものである。

一方、スマホなどで写真を撮るとき、位置情報機能が正しく作動していないとデータに0,0がタグ付けされるため、多くの画像データがこの架空の島にタグ付けされる事態が発生。こうして実在しないヌル島はデータ上、世界的に人気の撮影スポットとなった。

防災と地図

地形と自然災害には密接な関係があり、同じような災害が同じような土地で繰り返される。先人たちは被害を受けるたび、そのときの様子や教訓を石碑やモニュメントに刻み、後世の私たちに遺してくれた。国土地理院では、これらの「自然災害伝承碑」に遺された過去からの貴重なメッセージを防災に活かしていくため、新たな地図記号として「自然災害伝承碑」を定め、2019年から地理院地図や2万5,000分の1地形図などに掲載。災害の詳細な内容を確認できるウェブ地図は、学校や地域で活用されている。

国土地理院では、日ごろから地図や測量の技術を用いて地殻変動の監視を行うなど、防災・減災に資する地理空間情報の整備・提供等を行っている。

主要参考文献

- 日本地図学会監修『地図の事典』(朝倉書店、2021年)

- 遠藤宏之『誇張、省略、描き換え...地図は意外とウソつき』(河出書房新社、2023年)

- E・B・ヒッチング『世界をまどわせた地図 伝説と誤解が生んだ冒険の物語』(日経ナショナルジオグラフィック社、2017年)

- 月尾嘉男「誰かに教えたくなる科学技術の話 存在しない場所が記載された『地図』」(『通信文化』2023年4月号)

- 国土地理院ウェブサイト

No.64「地図」

地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。

私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。

(2025年発行)

-

グラビア:これも地図?

- 全編を読む

-

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

- 全編を読む

-

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

- 全編を読む

-

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図雑学

- 全編を読む