地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

「端原(はしはら)氏城下絵図」という1枚の地図がある。端原氏城下とは、架空の都市であり、絵図は、もちろん想像の産物である。絵図には、領主端原氏以下家臣たちの系図も添えられていた。いま、この仮想空間が再びよみがえろうとしている。

本居宣長記念館所蔵

都市の制作者は、小津栄貞、おうづ・よしさだと読む。数えで19歳、伊勢国松坂の人。あるいは、秘かに本居姓を名乗っていたかもしれない。いやこの姓は、祖先が国司北畠家の家臣時代の誇らしい姓だから、使っていたはずだ。後の国学者・本居宣長(1730~1801)である。

宣長と言えば、まず、『源氏物語』、そして『古事記』である。

「源氏」が好きで、40年にわたって講釈を続け、時に文体模写をするうちに、紫式部の来訪を幻視したこともある。そして、日本や中国、過去にもおそらく未来も、これに並ぶ作品はないだろうと称賛する。だがこれは後の話。

また、宣長は『古事記』を信奉した。この書は天武天皇が自ら編集なさり、声に出されて伝えられたものであるから、比肩するものがない貴い本であると、心力を尽くし、『古事記伝』44巻を執筆した。これも後の話となる。

宣長の72年の生涯には、いくつかの転機がある。

一つは、商いの道を断念し、医者に転身すべく京都に上った23歳。

京での5年半は、漢学を修め、和歌と『源氏物語』の面白さ、不思議さに魅了され始めた時期である。

二つ目は、「松坂の一夜」と呼ばれる賀茂真淵との対面と『古事記』研究を決意した34歳。

この二つの転機は、宣長について語る人の誰しもが肯(うべな)うところである。

なるほど、京に上るまでの宣長、つまり「端原氏城下絵図」を創造していた頃の栄貞は、国学者・宣長のイメージとはずいぶん違っている。

『古事記』は名前を知る程度か。『源氏物語』も粗筋を知っていたか否か。むしろ「源氏」よりも関心は『平家物語』だったかもしれない。

もともと物語が好きな子どもだった。8歳で手習い、やがて「千字文」によって漢字を習得し、『大学』『中庸』『論語』『孟子』の4書で儒学を学ぶ。併せて12歳から謡を習うがこれは性に合ったようで51曲を修めた。

謡曲は古典の章句の綴れ織りで、和漢の逸話と名歌のアンソロジー。名所の宝庫。少年の、心のみならず教養にも影響を及ぼしたことであろう。

また歴史の物語を好み、14歳の時に『円光大師伝』を書写し、翌年には、松坂・樹敬寺の秋の彼岸会で江戸の説教僧が幾夜も語る赤穂義士討ち入りの話を全部記憶して帰り、その神童ぶりが町の噂になったという。だが記憶抜群もだが、同じ年のいずれも全長10mという力作『神器伝授図』や『職原抄支流』、また「本朝帝王御尊系並将軍家御系」などを見ると、「歴史物志向」こそが注目されるべきかもしれない。

栄貞が伊勢国松坂町に生まれたのは、徳川吉宗の享保の改革も後半、不景気が続く1730年であった。家は、江戸で木綿を商った。「江戸店持商人」である。その繁栄も今は昔語り、店の経営は悪化し、11歳の時に父が逝き、家族は本宅から魚町の別宅に引っ越した。だが、小津家はこの町では名家、子どもにはたっぷりの教養を身につけさせた。

さて、先の『神器伝授図』は、古代の三皇五帝から清に及ぶ中国4000年間の皇帝、その一族の詳細な系図である。片や『職原抄支流』は、我が国の制度の研究書である。易姓革命を繰り返す中国と、天皇を頂点に仰ぎ、為政者は代わっても、連続する支配体系を守る日本とは、全く別の構造を持つのではと少年は考えた。「連続するものを尊し」とする志向の萌芽である。

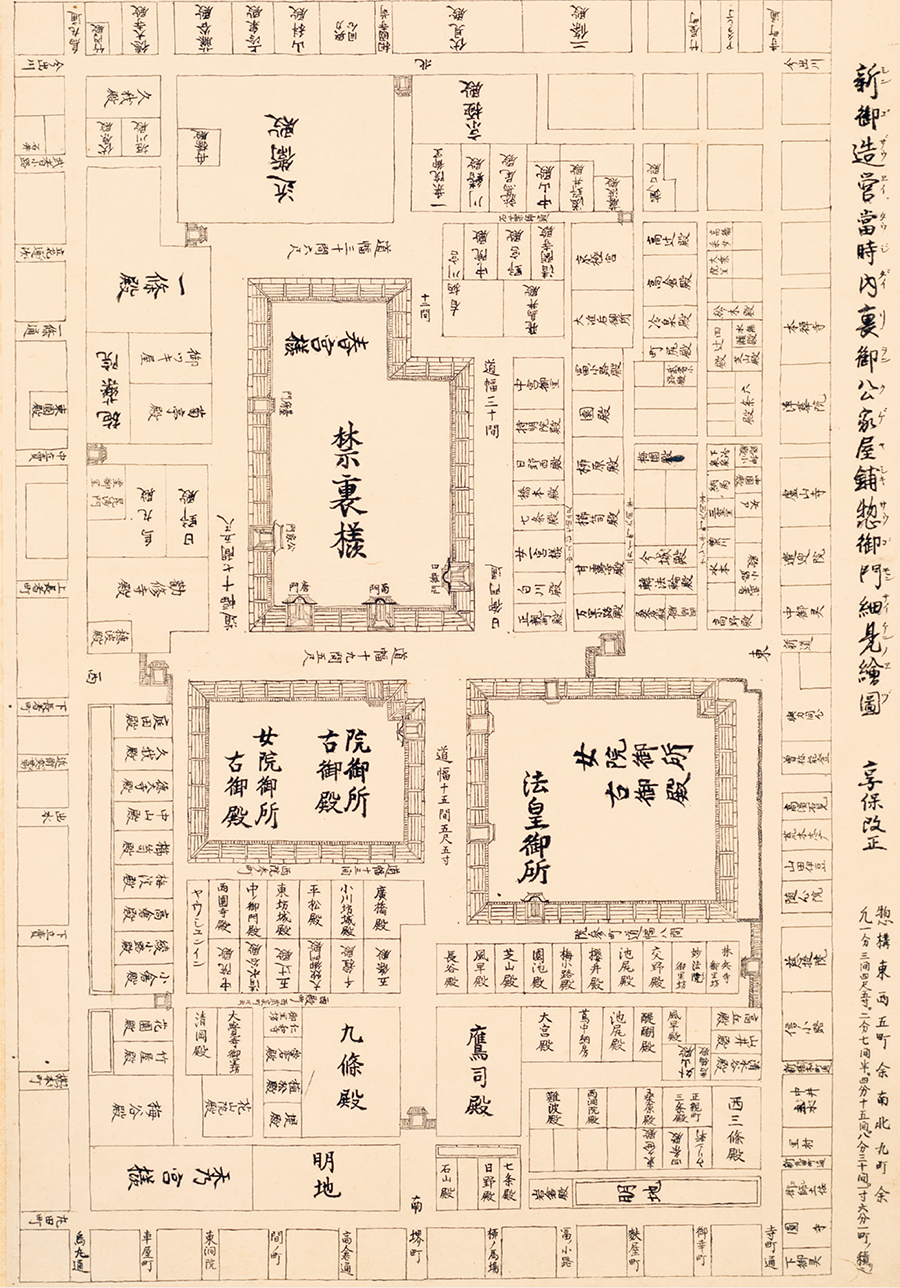

もう一つの注目点は『職原抄支流』巻末の「宮城指図」など5枚の内裏図だ。京都御所への関心もだが、その描図方法や筆跡は、同じ頃の作と思われる「【享保改正】新御造営当時内裏御公家屋鋪惣御門細見絵図」、そして17歳の大作「大日本天下四海画図」、さらに発展して「端原氏城下絵図」へとつながっていく。

本居宣長記念館所蔵

話が先に進みすぎた。もう一度15歳に戻る。この年の暮れ、元服した。少年から青年へとなり、修学もひとまず終わり、翌年には江戸大伝馬町での商いの修行となる。

江戸へ出立する直前、栄貞は故郷松坂のガイドブック『伊勢州飯高郡松坂勝覧』を作った。小冊子だが現存する最初の松坂地誌である。町の歴史や周辺の名所などを記す。松坂を去るにあたってのオマージュであろう。はるか後年だが、この世を去る直前の「伊勢国」(『玉勝間』)という国誉めにもつながっていくものである。

さてこの中で、町の構造を縦の並び、横の並びで明らかにしようと試みているのは画期的であろう。彼の理想の町も、次第に固まってくる。

地理への関心と、その場所の構造、だんだんお膳立てが整ってきた。

結局、事情は不明だが、江戸の生活は1年間で終わった。道中、また日本橋の暮らしで日本の広さを実感したか、帰宅後「大日本天下四海画図」という縦1.2m、横2mという大きな地図を描いた。3,019の地名、254の城主名。韓唐、羅列国(女島)など架空の地、小野小町の出生地など情報満載だ。だが、地図というのは怖ろしい。17歳の栄貞はやがて宣長となって大活躍するが、その世界は、蝦夷地、琉球国の一部、大八嶋国(おおやしまぐに)(日本の古称)が描かれたこの1枚の中に縛られてしまうのである。人は、描いた地図の中で生きていくのか。

本居宣長記念館所蔵

江戸から帰り、17歳で日本地図を描き、家の中での生活が始まる。小津屋の息子がわずか1年で棒を折って帰ったとあっては、亡き父や世間様にも顔向けできぬ。格好悪いから外には出るなと言われたか、栄貞にしてみれば、やりたいことはいくらもあるのでこれ幸いと部屋に閉じこもり、まず初秋には『都考抜書(とこうばっしょ)』を起筆した。

京都の地誌や、そこを舞台とする『平家物語』など片端から書き抜いた。書き続けること全6冊までいった。一つの場所(トポス)には歴史や物語がある、この発想は謡曲とも関わるだろうし、何より京都への憧れがあった。続けて京都周辺図『洛外指図』を描いた。

また、17、8歳の頃から歌を詠みたいと思い1人で学び始めた。そのノートが『和歌の浦』で、これは京都時代も書き継がれ、やがて宣長の歌論『排蘆小船(あしわけおぶね)』と成長していく。

周りの思いはともかくも、栄貞は、連続を尊重し、土地や町の構造に関心を持ち、和歌から京都志向へとしっかりと自分の世界を構築し、その一つの集大成として「端原氏城下絵図」と系図は描かれるのである。

この絵図の作成に掛かった頃、宣長は京の旅をしている。

その1日、4月13日、三条大橋東の宿を出た宣長は、革堂(こうどう)、下御霊神社から「御築地ノ内」「禁裏」「仙洞御所」、そのほかの「諸御公卿ノ御屋敷」、続いて相国寺から、上賀茂神社、御菩薩池、下鴨神社、百万遍、吉田と廻り、黒谷でようやく落ち着き方丈を拝見し、元祖安置仏を礼拝、正清院伝御霊廟拝見。その後は真如堂を経て1日の行程を終えている。この駆け足の京都廻りは1カ月余も続くのだが、私が注目するのは「御築地ノ内、禁裏、仙洞御所、諸御公卿ノ御屋敷」である。これは「新御造営当時内裏御公家屋鋪惣御門細見絵図」の実地踏査だが、あるいは心の中では、端原氏城下を遊歩する自分を見ていたかも知れない。

では、この端原氏城下絵図と系図という仮想空間のその後は如何に。

栄貞が宣長となっていくなかで、端原氏の空間は完全に消滅したのだろうか。私はそうは思わない。やがて宣長と名を改めた彼は、京都での体験や読書、緻密な年表作成を通して『源氏物語』の世界を味わい尽くし、また糸筋ほどしか史料が残らぬと歎息しながらも『古事記伝』という、大仮想空間をつくることになる。端原氏の治世から、平安時代、そして神代へと時代と場所を変えながら、成長していくのである。

- 現在のページ: 1ページ目

- 1 / 1

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

1957年生。國學院大學文学部卒業。本居宣長記念館研究員などを経て、2009年同記念館館長に就任。2020年同名誉館長。公益財団法人鈴屋遺蹟保存会理事。著書に『宣長にまねぶ 志を貫徹する生き方』『本居宣長 日本人のこころの言葉』など。

No.64「地図」

地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。

私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。

(2025年発行)

-

グラビア:これも地図?

- 全編を読む

-

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

- 全編を読む

-

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

- 全編を読む

-

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図雑学

- 全編を読む