地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

デジタル化は地図をどう変えたか

20世紀末から急速に進行した情報のデジタル化は、社会の様々な分野に浸透し、私たちの生活も大きく変えてきた。地図も例外ではなく、その表現、形態、利用の仕方がデジタル化の影響を強く受けて変化している。そうした変化を支える技術的基盤には、コンピュータの普及とインターネットの整備、衛星測位やセンサーによる位置情報の取得などがある。

こうしてデジタル化が地図にもたらした変化を端的にいえば、表現形態と情報内容の分離にある。つまりアナログ時代の地図は、素材ごとに表現と情報が一体となっていて不可分な関係にあったが、デジタル化によって情報はコンピュータのメモリーにほぼ無限に貯蔵でき、それを様々な形態の地図に表現できるようになったのである。こうして分離された地理空間情報を処理するGIS(地理情報システム)が登場し、同じ情報から地図だけでなく多種多様な表現が選択できるようになった。さらに地図はインターネットに媒介されることで作成者と利用者の範囲が拡大し、情報の共有も促進された。

図の上側は地図の表現形態、下側は地図の情報内容、点線・破線の矢印は情報の流れを表す(破線は弱いつながり)。

本稿では、こうした変化を地理空間情報の収集・作成方法、地図表現、地図利用に分けて具体的に述べた後、デジタル化で変わらないものは何かを吟味したうえで将来の課題を考えてみたい。

地理空間情報の収集、地図作成方法の変化

地図を作成する第一歩は地球上での位置を特定することである。従来の地図では地上の基準点に基づく測量によって位置情報が取得されてきたが、それを大きく変えたのがGNSS(全球測位衛星システム)(※1)である。きっかけとなったのは、米国が軍事用に打ち上げたGPS(全地球測位システム)に加えられていた故意の精度劣化操作(※2)が2000年から解除されたことで民生利用が促進され、任意の地点の位置情報を即座に得ることができるようになったことである。これにより、地上でGPS受信機を使って現在地の緯度・経度をリアルタイムで知ることができ、カーナビやスマホのナビに利用されるようになった。

※1 衛星を用いた測位システムの総称。米国のGPSのほか、GLONASS(ロシア)、Galileo(EU)などがある。※2 米国の軍事的優位性を保つために測位精度を落とす措置(SA: Selective Availability)がとられていた。

一方、人工衛星からの測位データは電波状況によって精度が左右され、また天空が開けた場所でしか使えないという難点があった。これを改善するために、地上で補正情報を加えて位置情報を迅速かつ高精度に取得する技術も高められてきた。たとえば、スマホに組み込まれた加速度センサーや電子コンパスの利用のほか、電話会社の基地局からの電波を使った位置情報の補正である。スマホを通して得られた位置情報は電話会社に蓄積されて、個人が特定されない形で再利用されている。新型コロナウイルス感染症のパンデミックの時期にはスマホを通して取得された位置情報をもとに人流データを作成し、時間帯ごとの人の動きを捉えることで感染防止対策に活用された例もある。

また、測量技術自体もレーザー測量によって飛躍的に高精度のデータ取得が可能になった。空中だけでなく地上でも利用可能なレーザー測量から得られる三次元点群データは、三次元の地理空間情報の利活用に道を開いた。

こうして様々な地理空間情報が収集され蓄積されてきたが、その入手方法も多様化している。従来は高価で入手が困難だった位置情報を含む各種データの一部は、行政機関からオープンデータとして取得できるようにもなった。政府が提供する国土数値情報やe-Stat(政府統計の総合窓口)のほか、地方自治体のウェブサイトでも様々なオープンデータが公開されている。こうした動きは2007年に成立した地理空間情報活用推進基本法や世界的なオープンデータの取り組みによるところが大きい。ある調査では、ウェブ上にある情報のうち8割を地理空間情報が占めるという報告もあるが、そのすべてが地図化されるわけではないとはいえ、最も効果的な表現が地図であることは確かである。こうして豊富に蓄積されたデータの中にはサイズがテラバイトを超える容量のビッグデータも含まれ、これを扱うにはGISやデータサイエンスのスキルが必要になる。

一方、インターネットの普及により地図作成の担い手も拡大し、地図作りへの市民参加が進んでいる。その代表例は、英国で2004年に始まったオープンストリートマップ(OSM)の活動である。これはボランティアの地図作成者(マッパー)がGPSの移動記録をアップロードしたり衛星画像をトレースしたりして地図データの作成に参加するもので、出来上がった地図は編集され無償で公開されている。日本には2008年に支部が発足しており、2020年には世界で600万人の登録者数に達している。

衛星写真を下敷きにして道路などの地物をトレースしているOSMの編集作業の画面

https://osmfoundation.org

このように一般市民にデータ作成を分担してもらう仕組みは、ウィキペディアと同様のクラウドソーシングという活動にも位置づけられる。地理空間情報のクラウドソーシングには、OSMのようなボランティアが担い手になるもののほか、事前の了解のもとで位置情報の取得を許可したユーザからデータが収集されるケースもあり、たとえばグーグルマップの渋滞情報ではスマホのユーザから提供された位置情報データが利用されている。

OSMは基盤となる地図情報を作成するものであるが、そうした地図の上に載せる主題情報をボランティアが担っている事例として、Flightradar24とMarineTrafficがある。Flightradar24は世界中の民間航空機のリアルタイムの飛行情報を地図上に表示するもので、公開されている航空機の衝突防止装置の電波を世界各地のボランティアが受信してサーバーに転送する形で収集されたデータを使っている。MarineTrafficも同様に、世界中の船舶のリアルタイムの位置を表す地図で、ボランティアが自動船舶識別装置から収集したデータをサーバーに集約して公開している。

このような大量のデータを地図にする際には、人の力では限界があるためAI(人工知能)の活用も進んでいる。たとえば機械学習による画像認識を用いると、空中写真・衛星画像などから地物(ちぶつ)を自動判別して地図を自動作成することが可能になる。こうして将来は地図作成の多くの作業がAIに置き換えられる可能性がある。一方、生成系AIを用いてディープフェイク地図も作成可能になっているが、そうした架空地図は利用の仕方次第では社会的な混乱をもたらす恐れもある。

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

1959年生。広島大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(理学)。専門は地理学、地図学、地理情報科学。著書に『デジタル社会の地図の読み方 作り方』『地図の進化論 地理空間情報と人間の未来』『参加型GISの理論と応用』『Ubiquitous Mapping』など。

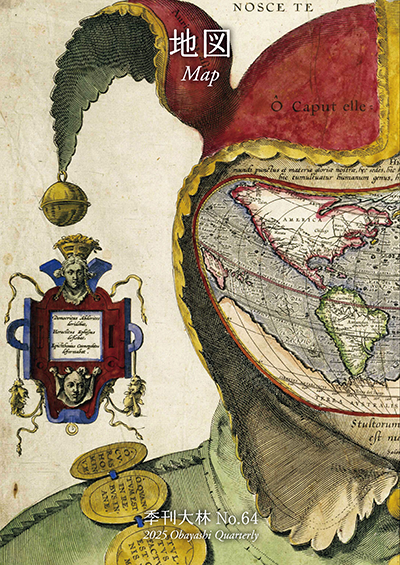

No.64「地図」

地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。

私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。

(2025年発行)

-

グラビア:これも地図?

- 全編を読む

-

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

- 全編を読む

-

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

- 全編を読む

-

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図雑学

- 全編を読む