本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

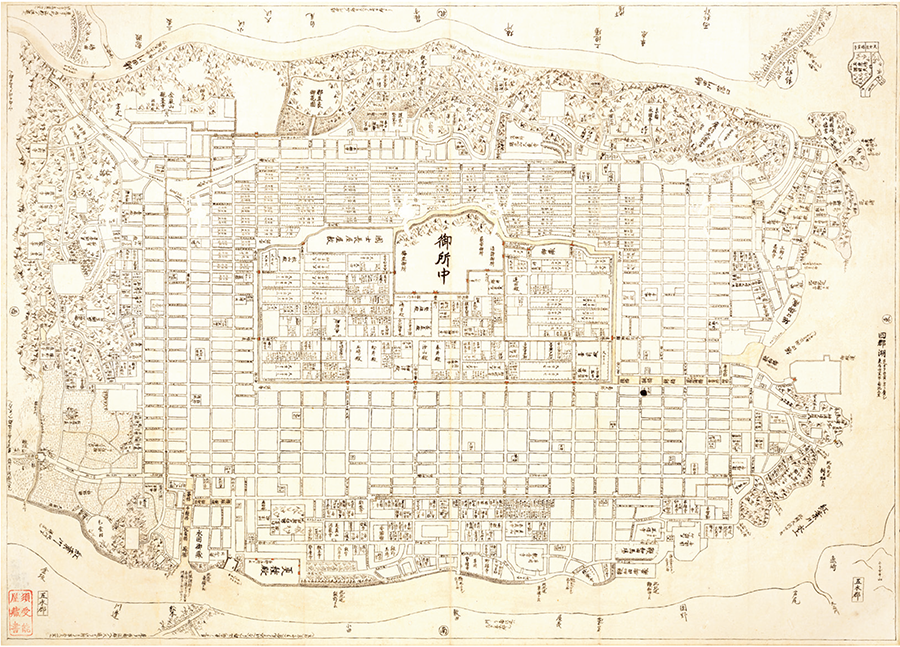

精緻な古典研究で知られる江戸時代の「知の巨人」本居宣長。「端原(はしはら)氏城下絵図」は、彼が19歳のときに「端原氏系図」とともに描いた架空の理想都市図である。その地図には、自然地形に囲まれた城下町の全容が描かれ、系図中の人物名が書き込まれている。また周囲の山々には多くの神社仏閣が配され、川や橋に古典にまつわる名も見え、文化的な街の様子がうかがわれる。宣長にとって、この地図はどのような意味を持つものだったのだろうか。本プロジェクトでは、「端原氏城下絵図」を細部にわたって検証し、その読み解きの過程を可視化。若き日の宣長が創造した都市像を立体復元し、そして思考の具体化に挑戦する。

プロローグ~謎の地図と系図の発見

1730(享保15)年に伊勢国松坂で生まれ、後に日本を代表する国学者となる本居宣長。彼がまだ小津栄貞(おうづよしさだ)と名乗っていた19歳の頃に描いた1枚の古地図が、今回のプロジェクトの主役である。

「端原氏城下絵図」と呼ばれるその地図は、長らく松阪市の本居宣長記念館に所蔵されながら、その成り立ちは謎に包まれていた。京都の町並みとの類似性は指摘されていたものの、既知のどの都市とも一致せず、何を意図して描いたものなのか、誰も確かな答えを見いだせないままであった。

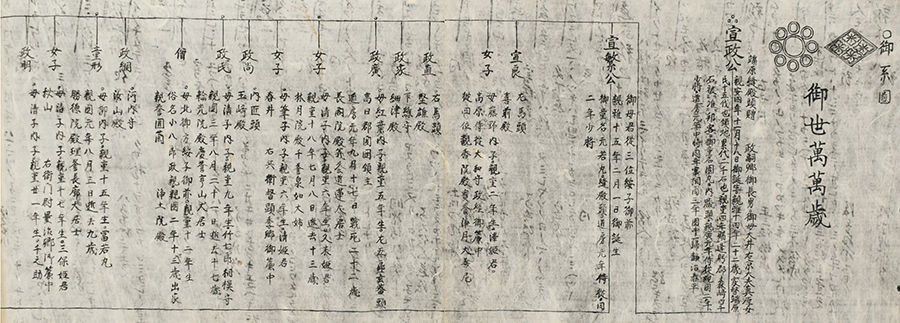

しかし、この謎を解く鍵は、思いがけない形で姿を現した。1978(昭和53)年、文化庁による所蔵品調査の過程で、一つの古文書が発見された。宣長が『古今選』という和歌集の草稿の裏紙に記した「端原氏系図」である。そこには端原氏の祖先から15代当主の宣政(のぶまさ)に至る「大系図」をはじめ、宣政の直系図である「御系図」、さらに身分の高い順に「御分家」「御邦客」「御大侍」「御侍高家」「御侍」に分類された二百数十もの膨大な家臣の系図が詳細に記されていた。

「大系図」の冒頭には「大道先穂主」という存在しない神名が記されている。また、各系図の年号や地名もすべて宣長の創作である。しかし、その情報量と内容の緻密さは驚嘆すべきものだった。

身分の高い武家は、その出自から知行地(※1)、石高、館や下屋敷の位置、生没年、幼名、官職、母、夫人、家臣に至るまで克明に記載されている。下級武家も、階級によって簡略化されてはいるが、石高や屋敷の所在、生年、官職などが丹念に書き記されている。

※1 大名が家臣に与えた土地

そして、「端原氏系図」発見の場に居合わせた国文学者の岡本勝氏が、驚くべき事実に気づく。系図に記された人名や地名を入念に調べた結果、「端原氏城下絵図」に描かれている内容とほぼ完全に一致していたのである。例えば、系図に記された武家の館や下屋敷の位置が、絵図上に書かれている屋敷の配置と正確に符合する。この発見により、「端原氏城下絵図」は「端原氏系図」と対を成しており、端原氏が統治する城下町という、宣長が創造した都市のいわば設計図といえるものであることが判明した。

「端原氏城下絵図」には下書きの形跡が見当たらないことから、19歳の宣長は、まず膨大な系図を構想し、その壮大な設定をもとに精緻な地図を描き上げたと考えられる。

後に学者としての道を歩みはじめた宣長は、当時貴重だった和紙を有効利用するため、系図の裏面を『古今選』の草稿に転用した。そのため、若き日の創造の痕跡は、秘められた存在として後世まで誰にも気づかれないまま残されていたのだった。

この発見は、現代の私たちに新たな問いを投げかけることになった。なぜ宣長は、これほどまでに緻密な架空世界を創造したのか。

大林組ではこの謎に挑むべく、社内のプロジェクトチームを立ち上げた。そして「端原氏城下絵図」に描かれた建物の配置や道の構造を歴史的な知見から分析するとともに、市街地の周りを囲む自然の景観、各所に記された文化的施設などのさまざまな情報から、宣長がこの架空地図に込めた都市像を読み解くことに挑戦した。さらにはこの地図で表現された世界観を3D画像として再現することで、宣長が思い描いた空想都市のイメージを可視化することを目指したのである。

このプロジェクトの意義は、単なる古地図の分析・3D化にとどまらない。多感な19歳の天才が描いた都市の姿とそこに込められた想いを、250年の時を超えて、具現化する壮大な試みである。果たして、宣長の描いた都市はどのような姿で現代によみがえるのであろうか。

読み解きのプロセス

「端原氏城下絵図」の想定復元プロジェクトがスタートしたのは2024年の春であった。建築、ランドスケープ、都市開発の各エキスパート、そして伝統建築や歴史分野に詳しい社員からなるプロジェクトチームを結成し、架空世界の読み解きに乗り出した。

プロジェクトチームは、まず地図と系図を読み込み、あらゆる角度から特徴と思える点を徹底的に洗い出した。続いて、当時の文献資料や他の城下町との比較検討を行うことで、地図に描かれた端原氏城下の特性を検証した。

さらに、防衛、防災、物流(陸運・水運)、水路(上水・下水)、街路、都市基盤、自然、祝祭などのテーマを設けて、感じたり気づいたりしたことを抽出し、それぞれに分析・検討を加えていった。

またその過程で、松坂や京都の地形、自然、建築物を視察するとともに、本居宣長記念館名誉館長の吉田悦之氏や、歴史地理学・文化的景観学が専門の京都府立大学の上杉和央教授から助言を受け、分析の精度を高めていった。

こうして専門分野からのアプローチと歴史的考証を重ねることで、宣長が思い描いた都市の情景が徐々にその全貌を現しはじめた。「端原氏城下絵図」は単なる空想地図ではなく、後に江戸時代を代表する知識人の理念を具現化した、理想都市の青写真だったのである。

No.64「地図」

地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。

私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。

(2025年発行)

-

グラビア:これも地図?

- 全編を読む

-

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

- 全編を読む

-

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

- 全編を読む

-

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図雑学

- 全編を読む