地図雑学

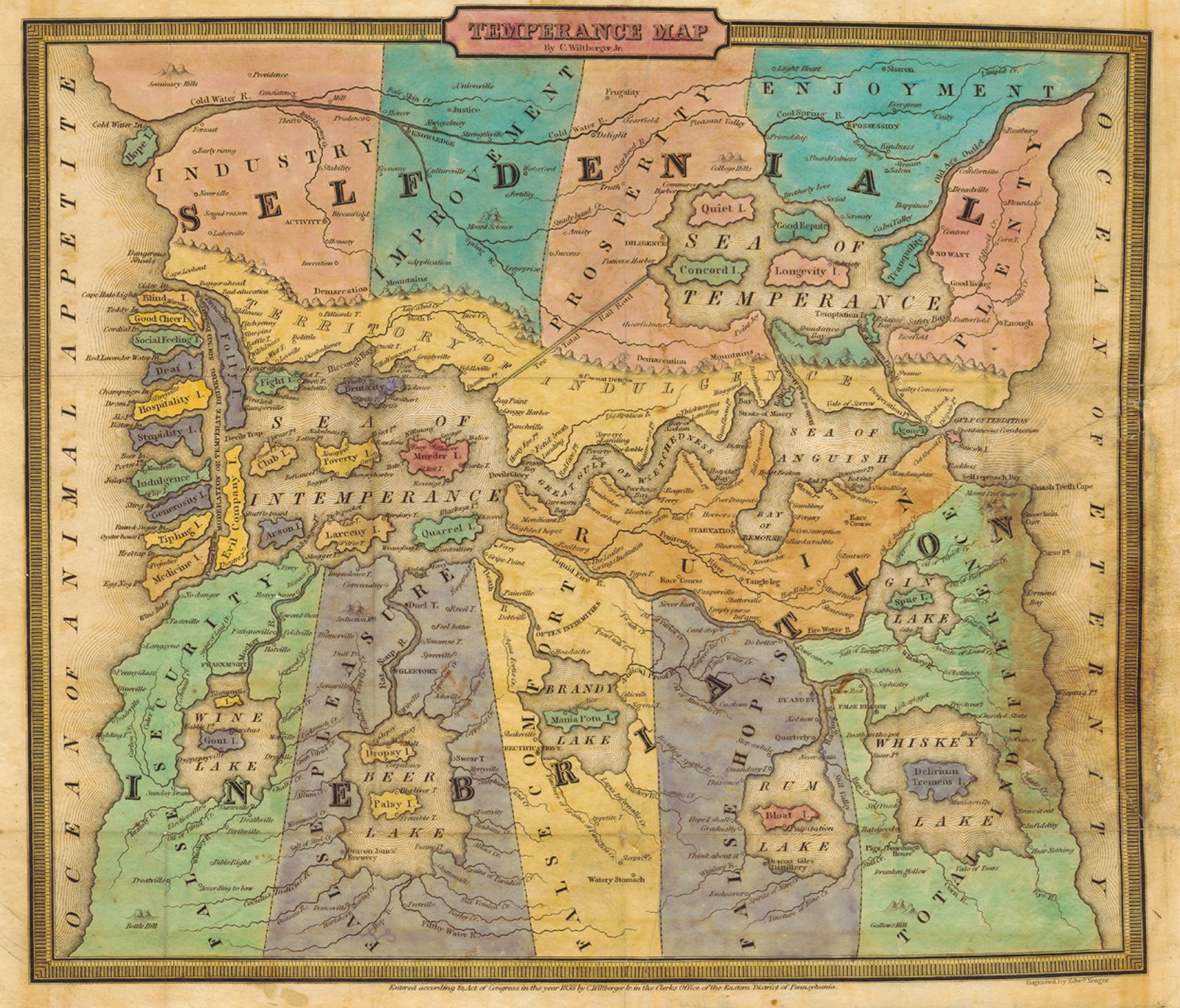

禁酒地図

米国コーネル大学図書館は、「Persuasive(説得力のある)Mapsコレクション」として、何らかのメッセージが込められた「寓話的、風刺的、絵画的な地図」1,200枚超を収蔵している。

同コレクションの「禁酒地図」は、禁酒運動家のウィルトバーガー牧師が、飲酒する人を禁酒に導くために製作したもの。地図の下部には「酩酊」の地、上部には「自己(欲望)放棄」の地が配置され、その間を隔てる左の「不節制の海」には愚かさ、放縦、貧困、殺人などの島が点在。右の「苦悩の海」の先に進むと「破滅の湾」が口を広げる。一方、繁栄の地の右側にある「禁酒の海」に浮かぶ島には、静謐、名声、長寿などの名が与えられ、禁酒によって得られる豊かな世界のイメージを喚起している。

「地図」の語源

英語のmap、スペイン語のmapaはラテン語のmappa mundi(マッパ・ムンディ)を語源とする。マッパ・ムンディは中世キリスト教の世界図で、mappaは布地、mundiは世界の意。中央に聖地エルサレムが置かれ、パラダイス、バベルの塔など神話に基づく図像が描かれる。

ドイツ語のkarte、フランス語のcarte、ポルトガル語のcartas、ロシア語のkartaは、ラテン語のパピルス紙charta(カルタ)を語源とする。またchartaは地図だけではなく、チャート(海図)の語源でもある。mapもkarteも地図の概念をルーツとしてはいないが、どちらも地図を描く素材に由来している。

日本語の「地図」は中国からもたらされたもので、地は天地、大地、土地、図は穀物を耕作する地域。中国では紀元前4世紀には、すでにこの語が用いられ、地図も数多くつくられていたようである。

地図記号は各国さまざま

地図に用いられる記号は、対象物の形や関連のある文字をもとに、対象を連想しやすいこと、シンプルであることを基準につくられるが、世界に多くの言語があるように、地図記号もそれぞれの国の言語や文化的背景によってさまざま。例えば次の地図記号は、上段右から学校(アメリカ)、ホテル(オーストリア)、下段右から市役所(オランダ)、城(ドイツ)、自衛隊(日本)。同じように旗をモチーフとしていても、それぞれ表す内容は異なる。

アルファベット圏では略称表記が用いられ、記号化されないものも多いというが、日本では、土地利用が複雑であることもあいまって、欧米諸国と比べて地図記号の種類が多いうえ、外国の人にわかりにくいものも多い。このため、2016年に国土地理院は外国人向けの地図記号を作成し、公開した。例えば、郵便局を表す〶は、明治時代に郵便を管掌した逓信省の「テ」に由来する記号であるため、外国人向けに欧米と同じ封筒マークとしている。

日本の面積が小さくなった?

国土地理院では1882(明治15)年以来、毎年全国の都道府県市区町村別の面積を調査し、公表している。地殻変動や津波による浸食などの変化を除き、主に埋め立てによって日本の面積は増加しつづけていたが、2015年に1.53km2減少。もちろん、実際に国土の面積が縮小したわけではない。2014年に従来用いていた2万5,000分の1の地理院地図から「電子国土基本図」に算定根拠を変更したことがその理由である。

電子国土基本図は、縮尺レベルが2,500分の1と大縮尺であり、それまで大雑把に引かれていた海岸線や岩礁が詳細に描かれ、地図上に描かれていなかった細かい海岸線が表現されたことで、結果として算定面積が小さくなったのである。なお、海岸線については縮尺が大きくなるほど細かい凹凸が反映されるため、測量技術が発達した今でも長さを正確に表現することはできない。

Here be dragons(ここにはドラゴンがいる)

中世、近世ヨーロッパの地図製作者は、未踏の地には魔物がいるから近づくなという意味を込め、地図上の空白地にドラゴンや海獣を描いた。「Here be dragons」は探検家にとって憧れの地を象徴する言葉でもあった。

間違った地図で発見された海峡

ポルトガルの探検家フェルディナンド・マゼランは、ポルトガル王室の資料室で、南米大陸の南側に大西洋から太平洋に抜ける海峡が記載された地図を発見。そして、その情報を秘匿したままスペイン艦隊を率いて西回りルートの発見を目指し、1519年8月に世界一周に向けて出航する。1520年1月に海峡の入口と期待した地点に到着するが、そこはラプラタ川の河口であった。

しかしマゼランは、ここで断念せず、態勢を整えて南下を開始。ついに同年10月、南米大陸の南端とフエゴ島を隔てる海峡に到達した。全長560km、西側は横幅2、3kmの狭隘な水路である。一行は11月に海峡を通過し、太平洋を航行。1521年にマゼランはフィリピン諸島で島民と戦って死亡するが、残された艦隊は1522年に帰還し、史上初めての世界一周を達成した。

世紀の偉業は間違った地図を発端として達成されたのであった。

地図帳に登場した初の日本図

オランダのアブラハム・オルテリウスが世界で初めて制作した地図帳『世界の舞台』(1579年)の初版には、89人の地図製作者の描いた各国の地図が掲載されているが、日本図はない。

その後、十数年を経て増補版に日本図が収録。ポルトガルの地図製作者、イエズス会士ルイス・テイセイラの下書きを見本とし、イエズス会の宣教師による報告および日本の「行基図」を参考に描かれたと考えられる。これがヨーロッパにおける近代的日本地図の嚆矢とされ、その後17世紀半ばまで、ヨーロッパにおける日本図の基準となった。

フェルメールと地図

©アフロ

オランダは、海洋貿易によって急速に発展し、17世紀には黄金期を迎える。多くの地図製作者が現れ、地図出版の中核地となり、地図や地球儀が装飾品としても流行した。

一方、絵画の世界では一般市民の生活を描いた風俗画が登場。この時代のオランダの画家・フェルメールは、現存する30数点の作品のうち、6点の背景に実在の壁掛け地図を描き、他の作品にも地球儀や天球儀を配している。

画商でもあったフェルメールにとって、地図は商材として身近な存在であり、また世界地図は、生涯をオランダで過ごした彼の憧れの象徴だったとも言われる。

フェルメールの描いた精緻な地図は、失われた古地図の原型をうかがうことのできる貴重な資料となっている。

No.64「地図」

地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。

私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。

(2025年発行)

-

グラビア:これも地図?

- 全編を読む

-

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

- 全編を読む

-

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

- 全編を読む

-

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図雑学

- 全編を読む