地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

イメージと地図

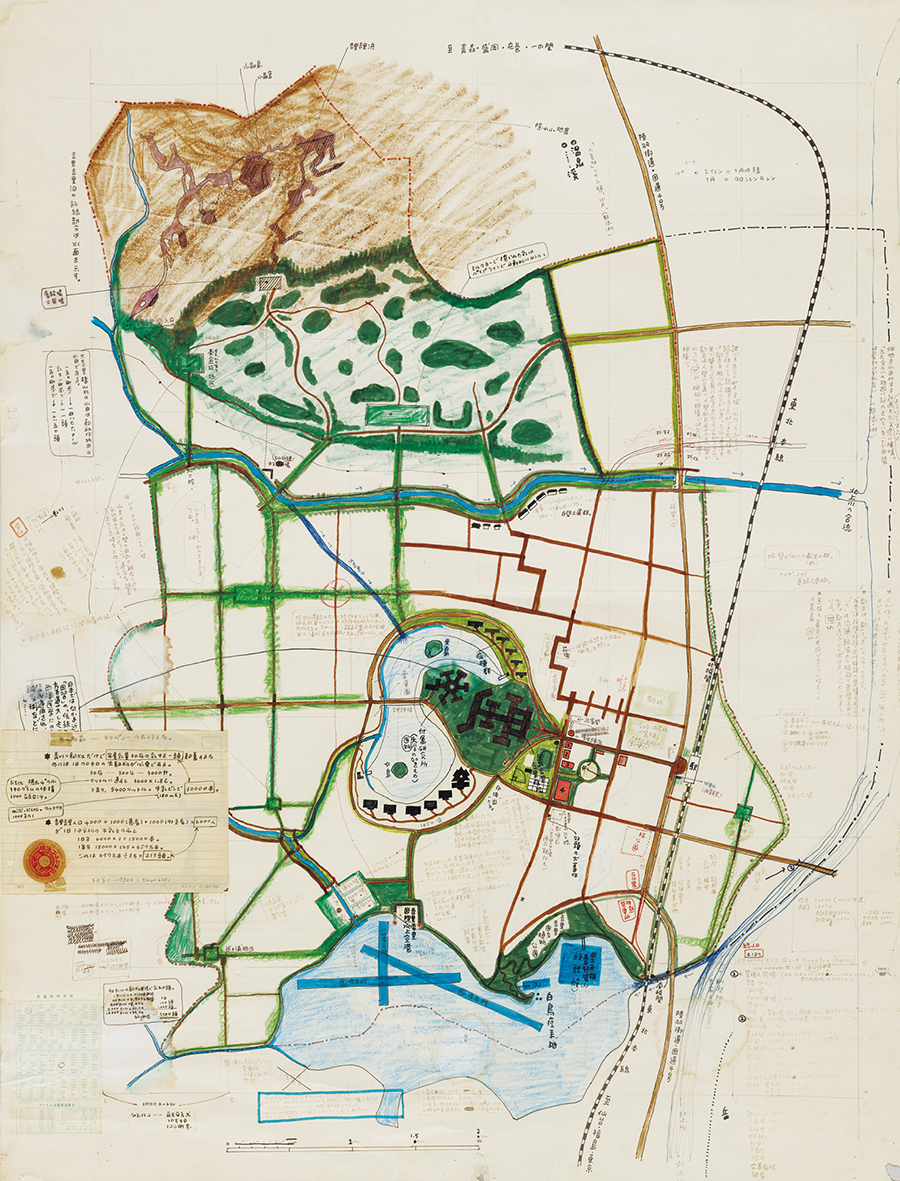

地図には実空間が対応しているというのが一般的な見方であろう。ところが、スティーブンソンの小説『宝島』に掲げられている島の地図には、参照すべき実空間がない。つまり架空の宝島の地図をもとに話が展開する。井上ひさしの小説『吉里吉里人(きりきりじん)』も架空の国の物語であるが、作者は吉里吉里国の地図を自ら作成し、それをもとに話が進められる。

このように、実空間がなくても地図があれば、そこから空間のイメージを膨らませることができる。ゲームの世界では、古くは双六遊びがあるが、現在のデジタル化された環境では専用機器からスマホまで、さらには現実世界と併存させるPokémon GOのようなゲームまでがこのような能力を活用している。また、国土計画、都市計画、建築計画など、各種の計画は、まだ存在しない空間を、図を通して把握している。さらに、統計地図というものもある。人口をはじめ各種の統計値の空間分布を地図上に表すものである。これらは直接目に見えない概念化された指標を数値化することにより、それらのデータを、記号を通して視覚化させる。そこでは、指標の空間分布の傾向が把握できるが、さらに、別の指標や道路網などの背景図と重ね合わせるとそれらとの相関関係が推論可能となり、新たな空間認識が生まれ世界が拡がる。

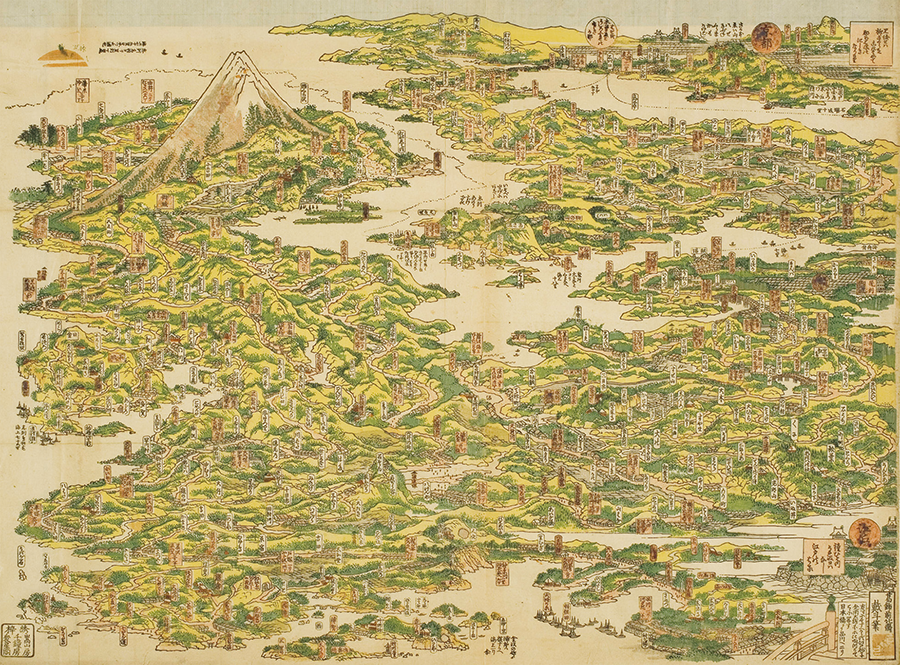

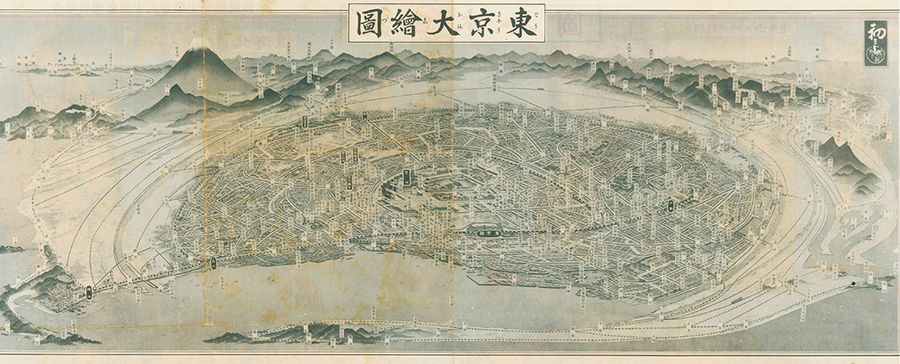

視覚からは、見るという行為を通して「分かった!」、あるいは「発見した!」というような一種の理由づけの感覚が得られる。この感覚は、記号が与える意味に加えて視線が動的に誘導され関係性を追う視覚パターンが形成されることにより生じる。北斎の「東海道名所一覧」、吉田初三郎の「東京大絵図」などは訴求力が大きい。それらは、あえてメトリックな縛りを外すことにより動的な視線誘導を促し、イメージを喚起させる構造となっている。

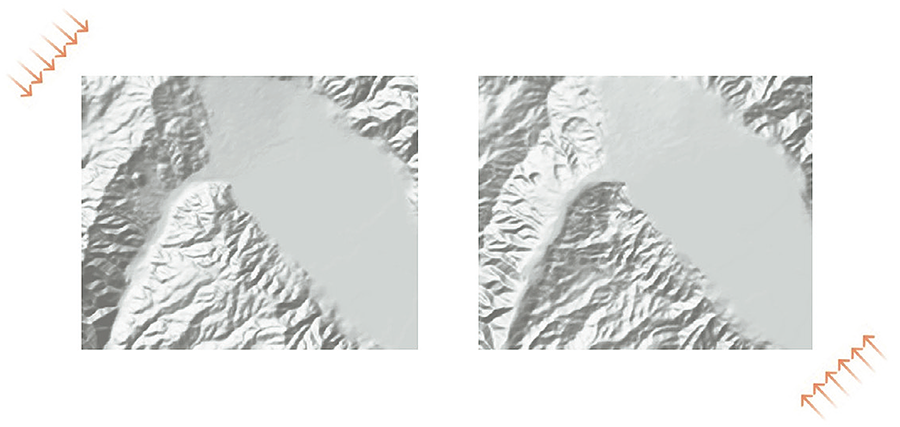

記号の中で矢印は、つながりや方向性を示すことができるので視線が強く誘導される。さらに、影の付け方の工夫により平面に凹凸を表現することが行われている。

同じ数値標高地形モデルに対して左図は左上から右下へ、右図は右下から左上に光線を照射したもの。各々の図の左手の尾根筋と谷筋が逆転して見えるであろう。衛星画像でも同様な現象が生じることがある。

この例の場合、光線の当て方により凹凸が逆転して見える。しかし、空中写真の実体視(※2)における2枚の写真から地形が飛び出す時の驚きの感覚と同様、その見え方には個人差があり、また色の見え方にも個人差がある。このように感覚器を通した意味性は必ずしも全ての人が了解できるものではないことに留意する必要がある。地図表現の受容に「絶対」はないのである。

※2 別アングルから捉えた同一エリアの2枚の写真を用いて実体感(立体感)を得ること。左眼で右画像、右眼で左画像を見ると中央部に実体画像を知覚できる。

終わりに

地図はいろいろなことが発見できて面白いという感覚が拡がりつつあるのは嬉しいことである。2021年に『地図の事典』が刊行され(※3)、地図がさらに広く使われるようになると期待された。しかし、読者の一般的な反応は予想に反して「難しい」であった。

その事典の「序」の部分において、地図には硬い部分と柔らかい部分が併存していることが大きな特徴であると述べた。本稿では、柔らかい部分を中心に「地図とは何であるか」について展開を試みた。単純に言えば、硬い地図(精確な位置や表現の標準化に基づいた実用的な地図)はメトリックであり操作性に富んでおり、柔らかい地図(位置の精確さや表現の標準化にはこだわらず分かりやすい空間イメージを与える地図)はイマジネーションを喚起し、イメージの共有化を促してくれる。両者が補完的に存在していることが地図の奥深さを支えていると思われる。今後は、地図のメトリック部分はAIが支援してくれるとすれば、人々はそのサポートを受けながらイマジネーション部分を一層拡げていく活用方法があり得る。地図が益々面白くなることを期待したい。

※3 日本地図学会監修、森田喬編集代表『地図の事典』(2021年)

森田喬(法政大学名誉教授)

1946年生。早稲田大学理工学部、同大学院を経てフランス・パリ社会科学高等研究院博士課程修了(情報コミュニケーション科学博士)。元国際地図学協会(ICA)副会長、元日本地図学会会長、国際地図学会議2019年東京大会実行委員長。著書に『図の記号学視覚言語による情報の処理と伝達』(翻訳)、『神の眼鳥の眼蟻の目地図は自分さがしの夢空間』、『地図の事典』(編集代表)など。フランス芸術文化勲章受章。

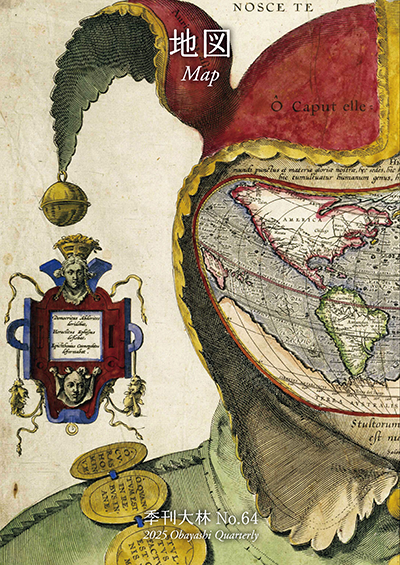

No.64「地図」

地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。

私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。

(2025年発行)

-

グラビア:これも地図?

- 全編を読む

-

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

- 全編を読む

-

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

- 全編を読む

-

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図雑学

- 全編を読む