見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

地図と時間

一方、地図を「時間」という観点からみれば、なおさらいい加減なものであることがわかる。地図に描かれているのは未来永劫変わらない世界の姿ではなく、ある時点に入手可能な時間差のある情報をパッチワークのようにつなぎあわせて作られた、モンタージュ写真のようなイメージだからだ。

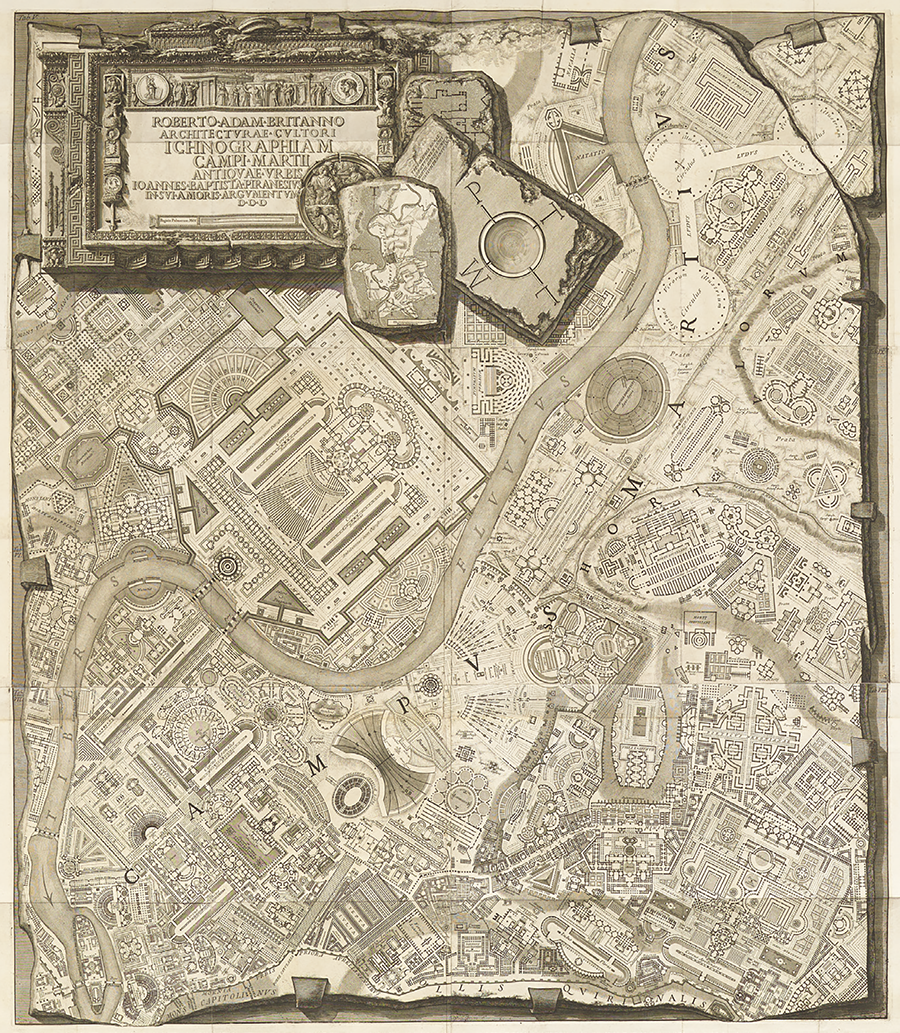

ここに提示する古代ローマの地図は、建築家でもある作者ピラネージ(1720~78年)がローマの古代遺跡を考古学的に調査し、「こうであったであろう」「いや、あるべきだ」と考えて再構築した、過去のローマの理想像を描いたものである。過去を正確に復元するといった意思のもとに描かれたのではなく、あくまで現在から照射した理想の姿、都市の可能態を、願望をたっぷり込めて描いたものである。それを空想にすぎないと片付けるのは簡単であるが、ピラネージは「復元」の欺瞞と、「地図の現実性」の欺瞞に陥ることなく、間違いを許容した仮説的な創作物へと一足飛びに飛躍したといえるのではないだろうか。

Piranesi, G. B. (1757). ICHNOGRAPHIAM CAMPI MARTII ANTIQUAE URBIS (Ichnographia of the Campus Martius of the Ancient City).

(Source: The Arthur Ross Collection, Yale University)

また、一般に地図は空間を表すものであり、時間に伴う変化を表すのはグラフや年表の役目だと相場が決まっている。しかし地図にはある場所の「変化」を描かなければならない局面が存在する。例えば、民族の移動や政治的境界の拡大縮小などの「変化」を描くことが、歴史教育には欠かせない。

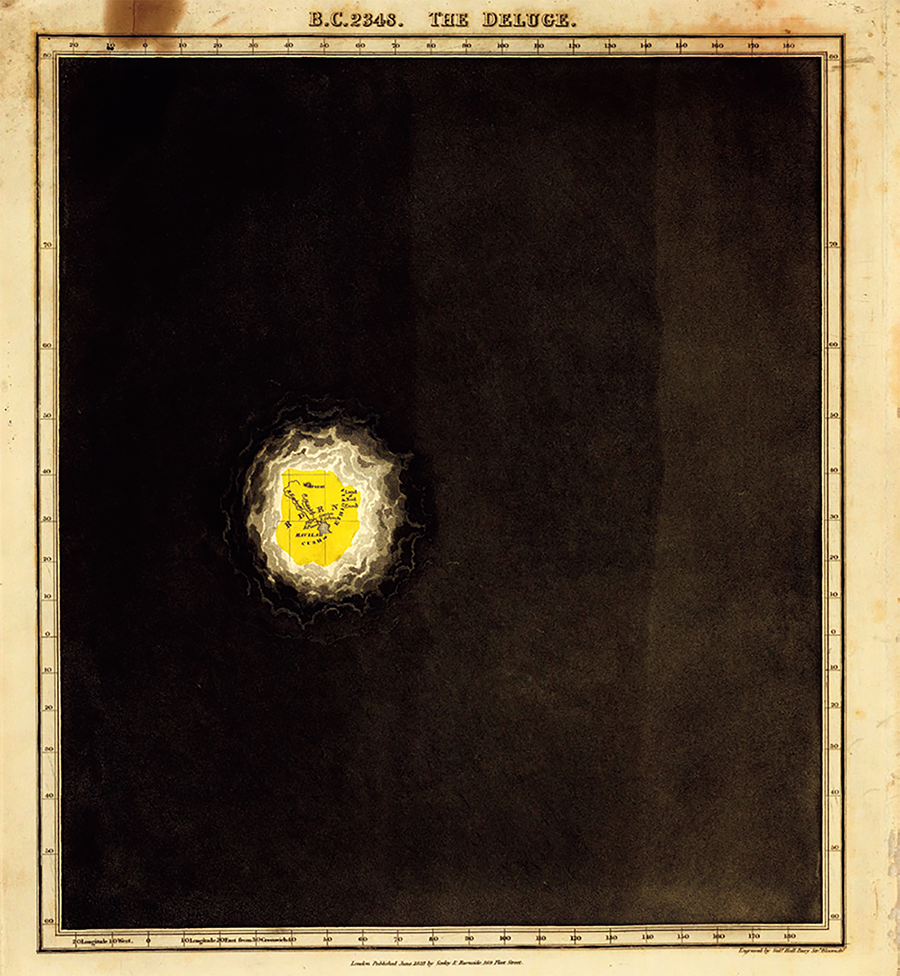

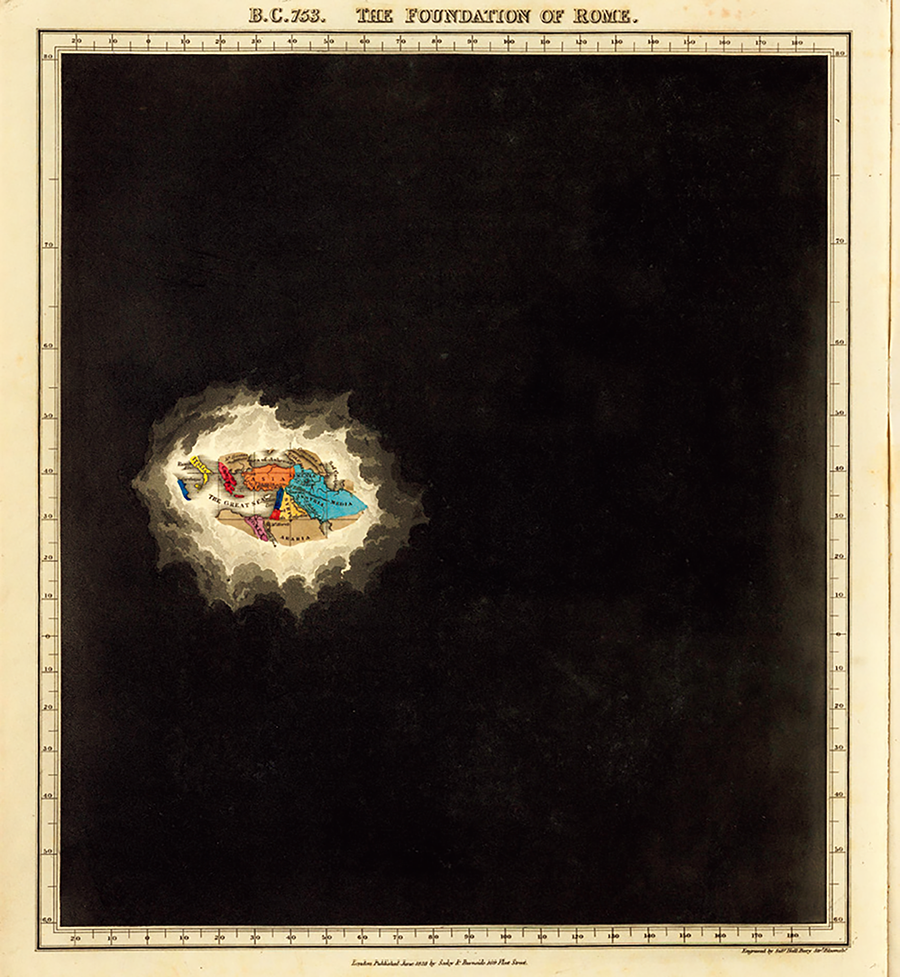

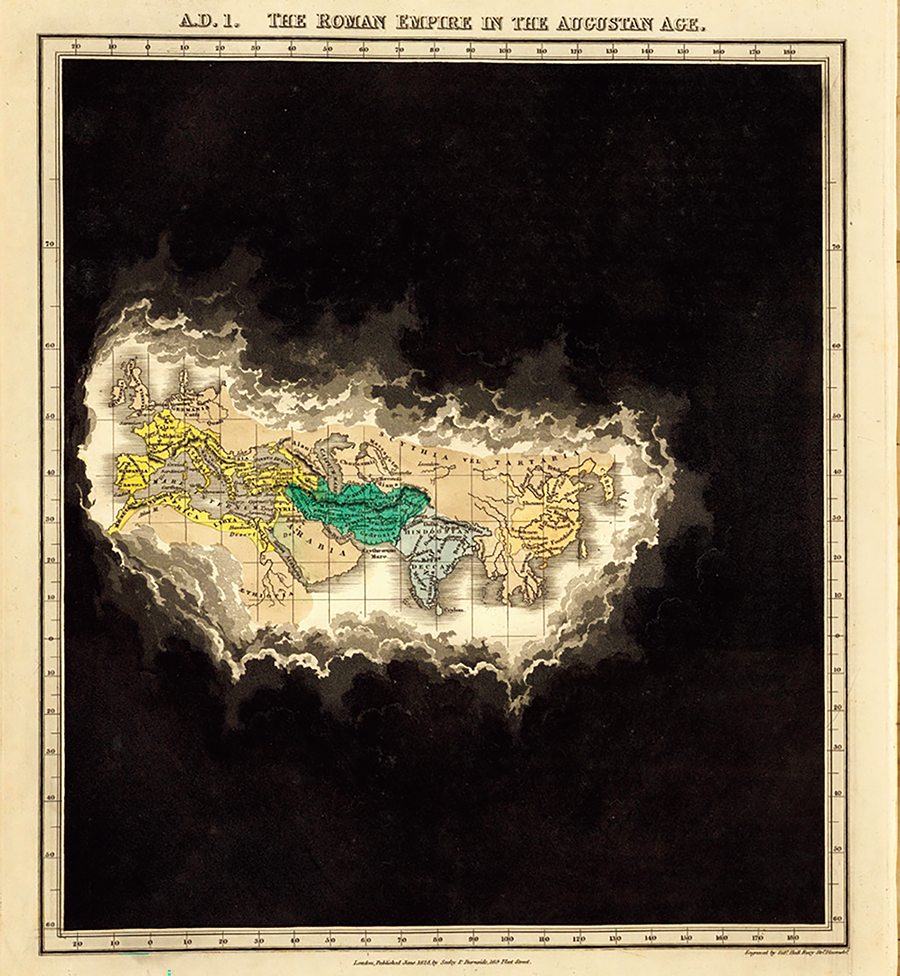

図に示した『歴史アトラス』は、西洋人によって知られている世界の範囲がどのように広がっていったのかを表したものである。未知の世界を余白として示すのではなく、分厚い雲と漆黒の闇として描いているのがユニークだが、それを連続写真のようにページ展開させていくことによって、歴史的な世界観の「変化」を表すことに成功している。地図が紙に限定された時代はこうした方法が唯一の表現法だったが、現在ならば動画を用いてこうした変化を表すことも可能であろう。変化の表現が発展していけば、高校の歴史の時間で生徒が頭を悩ますこともなくなるかもしれない。

-

「紀元前2348年:大洪水」

-

「紀元前753年:ローマの建設」

-

「紀元元年:アウグストゥス皇帝時代のローマ帝国」

エドワード・クイン『歴史アトラス』より

Quin, E. (1830). Historical Atlas. (Source: David Rumsey Historical Map Collection)

層を描く

地図は一般に「地表」という見えている一つの層だけを描いたものだと思われている。地底から上空までこの世界では同時に複数のことが起きているが、地図が表現できるのはたった一つの表面でしかない。果たして本当にそうだろうか。

人類は地上に建物を建てるのに飽き足らず、地下室や地下鉄、地下街に下水道など、地中の空間を掘り進んで利用可能な空間を増やしていく。それはアリが巣を作ったり、モグラが地下道を掘ったりするような、非常に興味深い生物学的行動である。図は19世紀にフランスで作られたパリ市の地下空間の地図である。パリでは地上に建築物を作るために地下から石を掘り出して建材として利用しつづけ、長年にわたる無軌道な採掘の結果、地下には迷路のような空間が生まれてしまった。18世紀にはその空間を有効活用するために地下墓地として利用するようになったが、落盤が相次ぐようになったため、地下空間の体系的な把握と管理が必要となったのである。そうした背景によって生まれたこのアトラスは、地図史上非常に珍しい、地下の層と地上の層とを合成したものとなっている。現代の新宿や渋谷など、地下街の上に超高層ビルが立ち並ぶ都市において、同様な地図化を行ったらどうなるのだろうかと、妄想を掻き立てる地図である。

De Fourcy, E.(1855). (cartographe), Atlas souterrain de la ville de Paris, Paris: Impr. de Vinchon. (Source: BnF)

経験された空間を描く

やがて、地図の描くべき世界は、単なる物理環境から、人によって捉えられた知覚や認識の世界へと移行する。

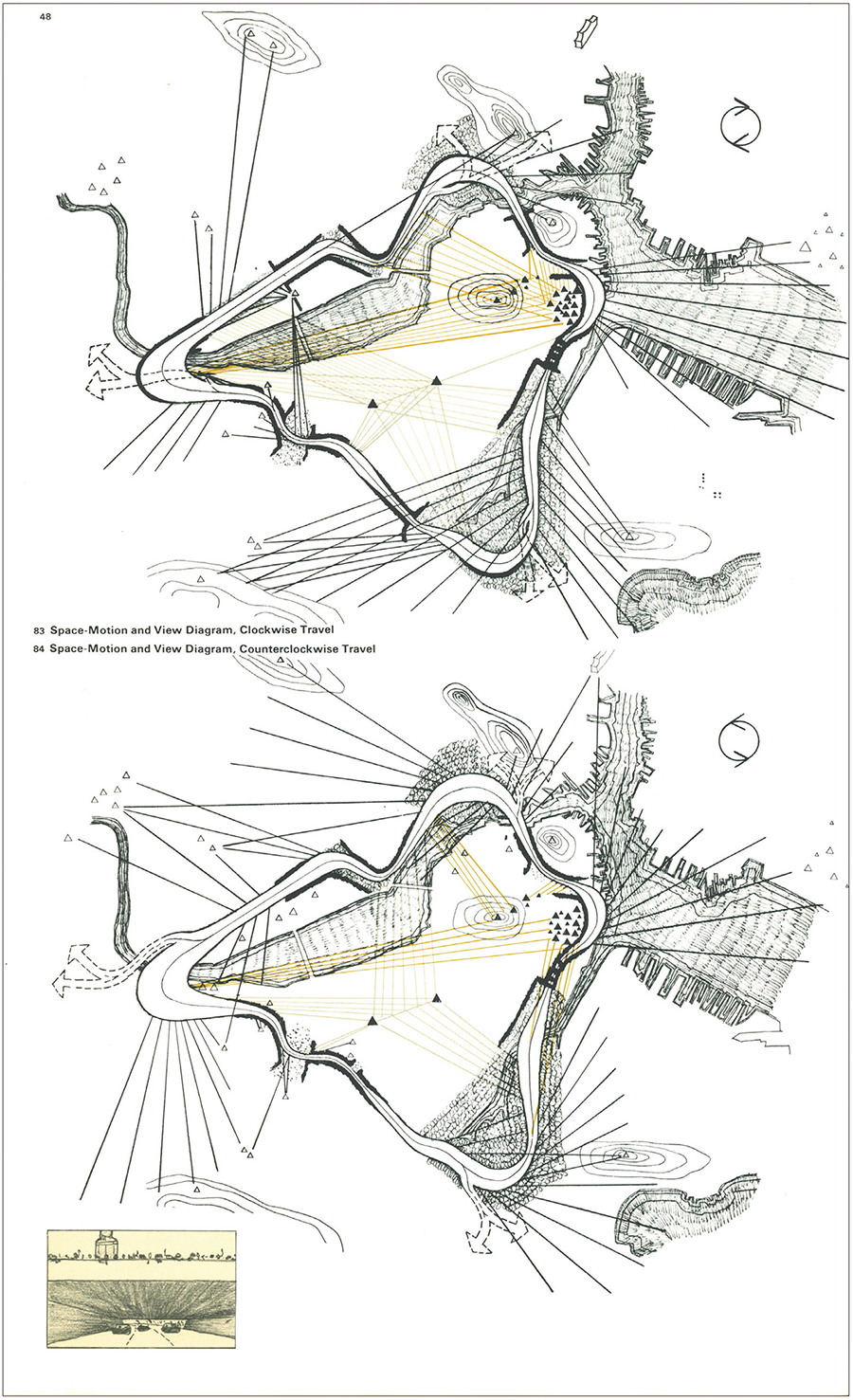

図に示した地図は、高速道路における理想の運転体験を考察するために作られた地図である。このプロジェクトを指揮した都市学者ケヴィン・リンチは、ボストンの高速道路を走る車から見える風景を分析し、物理的な環境と車の移動との関係から生み出される身体的な感覚や、眺めの変化を地図として記述した。画面左側から右側の港湾部に流れ込むチャールズ川、等高線的な表現で表された丘陵部、それに黒い三角形の集まりとして表された半島部の高層ビル群などが、高速道路のどの区域から知覚されるのかを、放射状の直線によって示している。リンチはこの地図を用いた分析によって、運動する主体と物理環境の相互作用から生まれる「経験された空間」を捉えようとした。世界はそこに生きる主体の数だけ存在する。そんな新たな地平を切り拓いた地図である。

Lynch, K., Appleyard, D., and Myer, J. R. (1965). The View from the Road, The MIT Press.

地図の挑戦は続く

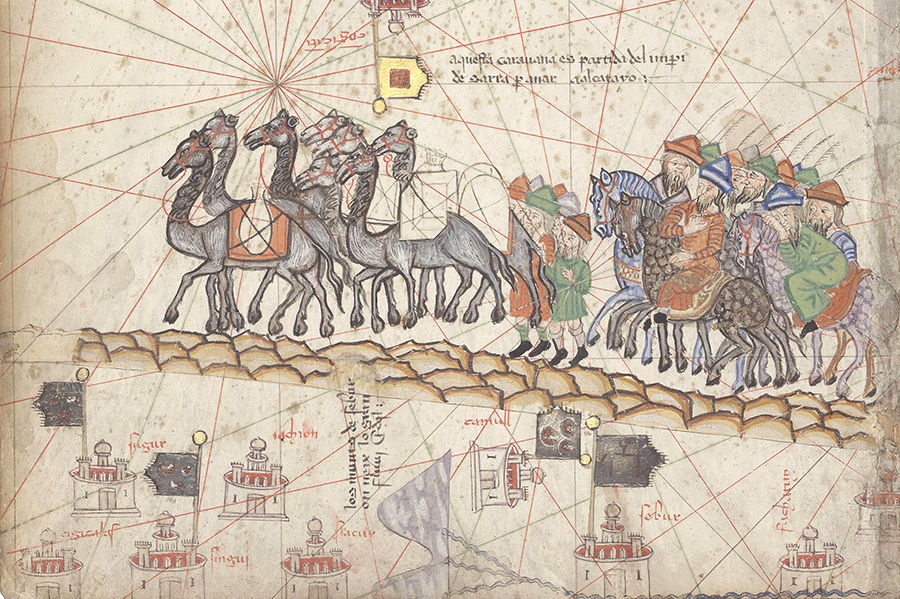

アブラハム・ クレスケス「カタルーニャ地図」より

Cresques, A. (1375). Detail from the Catalan Atlas.

©アフロ

一般に「地図」という言葉からイメージされるものとは異なるような、特殊な地図をここでは紹介してきた。もちろん、現実世界に生活するわれわれにとって、ありのままの「世界」の代わりとなる「表現」のほうだけが重要だと言いたいわけではない。しかしながら、カルヴィーノの小説のように、世界をいかに「表現」するかという問題が、現実世界よりも重要となる局面があることは疑いえない。

街を歩けば、スマートフォンをじっと見つめながら、地図にナビゲートされて移動する人々を見るであろう。彼らが見ているのは現実空間よりむしろ描かれた「地図」のほうであり、「地図」に「何が」「どう」表現されているかが、現実空間に先立つのである。

地図を「広げて」好奇心を掻き立てたことのある世代は、いずれいなくなるのかもしれない。しかし、想像と現実を媒介し、既知と未知をつなぐ「地図」というメディアは、形を変えて作られ続けるはずだ。私たちを、見たことがあるのに見たことのない世界へと誘う地図表現が、生まれることを願う。

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

1981年生。武蔵野美術大学修士課程修了、芝浦工業大学博士課程単位取得退学。ダイアグラム・主題地図を中心とした情報視覚化の研究を行う。著書『世界を一枚の紙の上に 歴史を変えたダイアグラムと主題地図の誕生』にて日本地図学会 学会賞(作品・出版賞)受賞。

No.64「地図」

地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。

私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。

(2025年発行)

-

グラビア:これも地図?

- 全編を読む

-

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

- 全編を読む

-

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

- 全編を読む

-

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図雑学

- 全編を読む