地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

地図表現の変化

同じデータから異なる地図を描くことは、アナログ時代にもみられたが、デジタル化によって表現の幅が広がり、三次元(3D)、動画、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、音声などによる多種多様な地図が描けるようになった。

3D地図の作成が容易になったのは、デジタル標高データが公開されて自由に使えるようになったことが背景にある。航空機やUAV(ドローン)に搭載したレーザースキャナから地上にレーザー光を照射し、地上から反射するレーザー光との時間差より得られる地上までの距離を計測する航空レーザー測量によって、デジタル標高データの精度は飛躍的に向上した。そうしたデータは、国土交通省が進めている全国3D都市モデル整備・オープンデータ化プロジェクトPLATEAUでも活用されているが、これを用いた3D地図は今後ますます増えることが見込まれる。

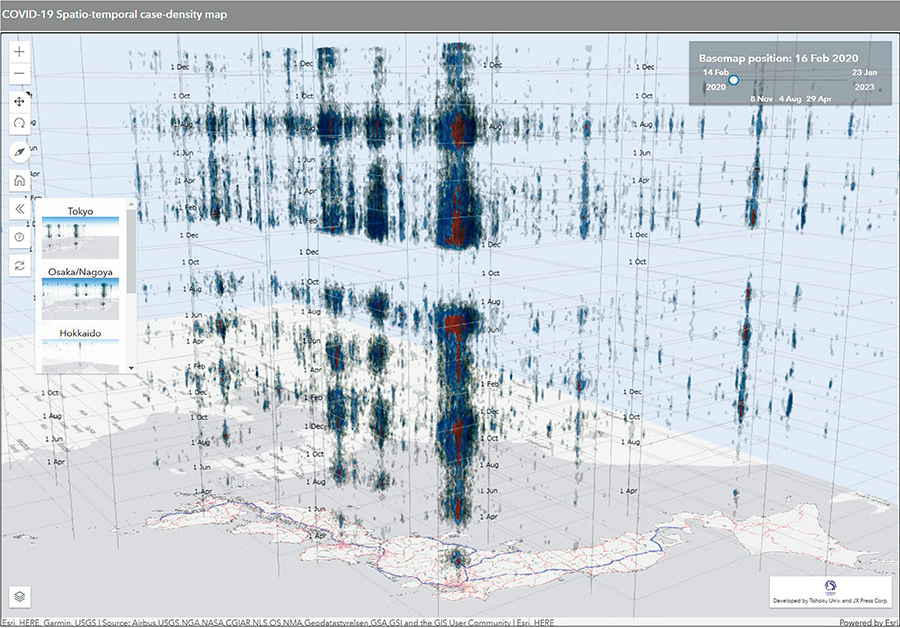

これに時間軸を加えた時空間3D地図もGISを用いて容易に作れるようになった。それを新型コロナウイルス感染症の流行状況に適用した図では、感染症の発生が報告された場所と日付のデータを用いて時空間座標上に感染者をプロットし、密度に変換して雲状の塊で表現している。

2020年2月(図の下端)から2023年1月(図の上端)までの新型コロナウイルス感染の広がりを表す時空間3D地図。赤は毎日5カ所以上、青は毎日1カ所以上、灰色は4日に1カ所程度の施設で発生した地域を表す。時間軸を動かしながら見ることによって、第1波から第8波まで大都市圏から周辺地域に感染拡大を繰り返したことがわかる。

出典:東北大学中谷研究室「COVID-19時空間発生マップ」https://nakaya-geolab.com/covid19-stkd/japan/

さらにVR表現も身近なものになりつつある。現在や過去の景観をVRで地図化した例として、立命館大学のバーチャル京都がある。これはレーザー測量で取得した建物形状データに写真画像を貼り付けて作成されたもので、京都市中心部のバーチャル空間をフライスルー、ウォークスルーが可能なVRとしてウェブで公開されている。こうした技術はメタバース空間にも応用されている。一方、地図と現実の景色を重ねて表現するのがARである。これには位置情報ゲームとして広まったPokémon GOがある。

出典:立命館大学アートリサーチセンター「バーチャル京都・祇園祭」(3D・詳細モデル)

https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/gionfestivalDM/

©2025 Niantic, Inc.

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

地図の視覚表現に動きや変化を加えた動画地図もまた、デジタル化によって作成が容易になった。またデジタルの地理空間情報は音声に変換して表現することも可能で、カーナビやスマホのナビゲーション機能の音声伝達に利用されている。これは視覚的な地図を補完すると同時に、視覚障碍者に対する地図のバリアフリー化にもつながるものである。

こうしたマルチメディア表現が加わって地図の表現形態が多様化すると、従来のような視覚的地図として表現される機会は減少する可能性がある。とくに地理空間情報をコンピュータで処理してサービスを提供する位置情報サービス(LBS)では、地図として表現せずに文字や音声に変換したり内部処理されて使われることも少なくない。こうして地図の情報はデジタル化によって幅広い利用が進む反面、目に見えない存在にもなりつつある。

地図利用の変化

情報通信白書(令和5年版)によると、スマホの個人利用率は70%を超え、デジタルサービスの利用においても約60%の人が地図・ナビゲーションを利用しているという。このことから、国民の半数以上が地図をスマホで閲覧していることになる。こうしたインターネットを介した地図利用が進むと、いつでも、どこでも、誰でも地図を利用できる環境が用意されることになる。こうした状況は、ユビキタスマッピングとも呼ばれており、デジタル化が地図にもたらした大きな変化といえる。

このうち、「いつでも」と「どこでも」については、光回線によるインターネット接続の世帯カバー率が99%を超える日本では、ほぼ実現されたといえる。しかし、「誰でも」はデジタルデバイド(情報格差)が残っている現状では必ずしも達成されたとはいえない。とくにスマホなどの通信端末の利用率が低い高齢者には、ウェブ地図をはじめとするデジタル化の恩恵を受けられない人もいる。

一方、生まれたときからデジタル機器に取り囲まれて育ったデジタルネイティブと、大人になってからコンピュータに触れるようになったデジタル移民とでは、地図の利用の仕方に違いがあることは、筆者が実施したオンラインでの地図利用実態調査でもわかっており、若者ほどスマホの地図に依存する傾向がある。しかし、最近の研究ではオンライン上で検索してわかる情報は記憶に残りにくい傾向があるといわれており(デジタル性健忘症)、若者のスマホ依存に対する懸念が広がっている。地図についても、ウェブで検索してピンポイントで目当ての場所が見つかると、その外側に目が向かないで視野を狭めてしまう恐れがあったり、ナビゲーションのアプリを使った移動では、たどった経路が記憶に残りにくいことが指摘されている。こうしたデジタル化の弊害を避けるには、地図のスケールを変えたり、表示範囲を移動して周囲の地域に目を向けたり、一覧性の高いアナログ地図と併用することが効果的であろう。

デジタル化で変わらないものと地図の未来

地図のデジタル化が進むにつれて、今後の地図の作成はAI等の新技術によって自動化が進むことが予想される。しかし現実世界の何をどのように記号化して地図に表現するかの判断は人間に委ねられている。また地図を見やすくするために必要に応じて地図記号を単純化したり省略したりする「総描」という技法は、自動化が難しい作業として残されており、地図の設計も全てを自動化できる段階にはない。地図利用の面でも、前述のデジタルデバイドやデジタル性健忘症のような負の影響も懸念されることから、当面はアナログとデジタルの共存する状態が続くであろう。その場合、長所と短所をもつアナログ地図とデジタル地図は、補完しあう関係になるはずである。

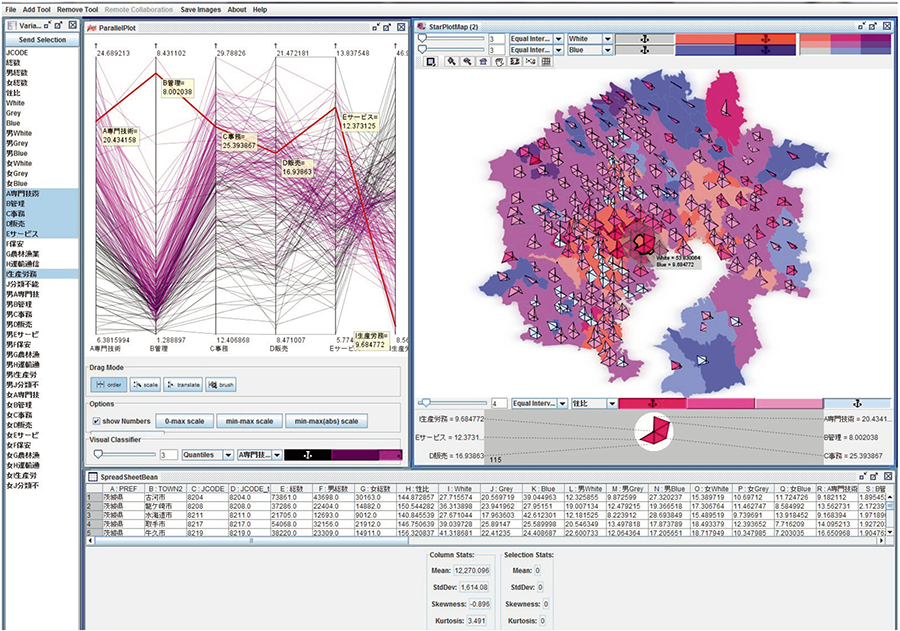

また、地理空間情報はデジタル化によって地図として表現されずに使われる機会も増えるであろうが、視覚的表現をとる地図を読み取るスキルは、アナログ時代と基本的に変わらないと考えてよい。ただ、読図の手がかりになる情報を呼び出すためのユーザインタフェースの設計次第では、地図の読図が容易になる可能性はある。実際、様々な地理空間情報を一つの地図に集約的に表現して探索的に情報を読み取るための地理的可視化ツールも開発されている。たとえば図はペンシルベニア州立大学が開発したGeoViz Toolkitを用いて東京大都市圏の人口データの諸項目間の関連性を探索的に分析した例である。そこでは地図だけでなくグラフなどの図的表現を組み合わせることで、データに潜む情報を多角的に捉えることができる。

左は職業大分類から6つの職種を選んで描いた並行座標プロット、右はホワイトカラーとブルーカラーの就業者を色分けして表した地図の上に男女別職業別人口を表す星形図を配したものである。星形図は就業者の性比によって色分けして合計7変数を同時に地図化している。左右の図の対応をみるために、右図の東京都港区の値を左の図では太い赤線で示しているが、他の地域と異なる傾向を示すことから、当該地域が職業構成において特異な性格をもつことがわかる。

出典:若林芳樹・小泉諒「探索的空間データ解析のための地理的可視化ツールの応用-東京大都市圏の人口データへの適用事例-」『地図』2012年50巻2号

こうした地図やグラフを使って大量のデータを可視化するツールはダッシュボードと呼ばれている。これは、新型コロナウイルス感染症の世界的流行状況をいち早く可視化したジョンズ・ホプキンス大学のダッシュボードなどを通して広く知られるようになった。

こうした新しい表現やインターフェイスをもつデジタル地図を使いこなすには、従来のアナログ地図とは違った新たなスキルや知識が前提となるため、地図リテラシーの見直しも必要になる。その場合、新しい地図リテラシーにとってデジタル技術に対する理解は不可欠なものといえる。

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

1959年生。広島大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。博士(理学)。専門は地理学、地図学、地理情報科学。著書に『デジタル社会の地図の読み方 作り方』『地図の進化論 地理空間情報と人間の未来』『参加型GISの理論と応用』『Ubiquitous Mapping』など。

No.64「地図」

地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。

私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。

(2025年発行)

-

グラビア:これも地図?

- 全編を読む

-

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

- 全編を読む

-

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

- 全編を読む

-

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図雑学

- 全編を読む