DAM CONSTRUCTION LIVE

1975年に、高知県から徳島県へと東流する吉野川の上流域に建設された早明浦ダムは、洪水調節や用水の確保・供給、発電といった幅広い用途で活用されており、2018年4月から、洪水による被害の軽減を図ることを目的としてダム再⽣事業が進められています。

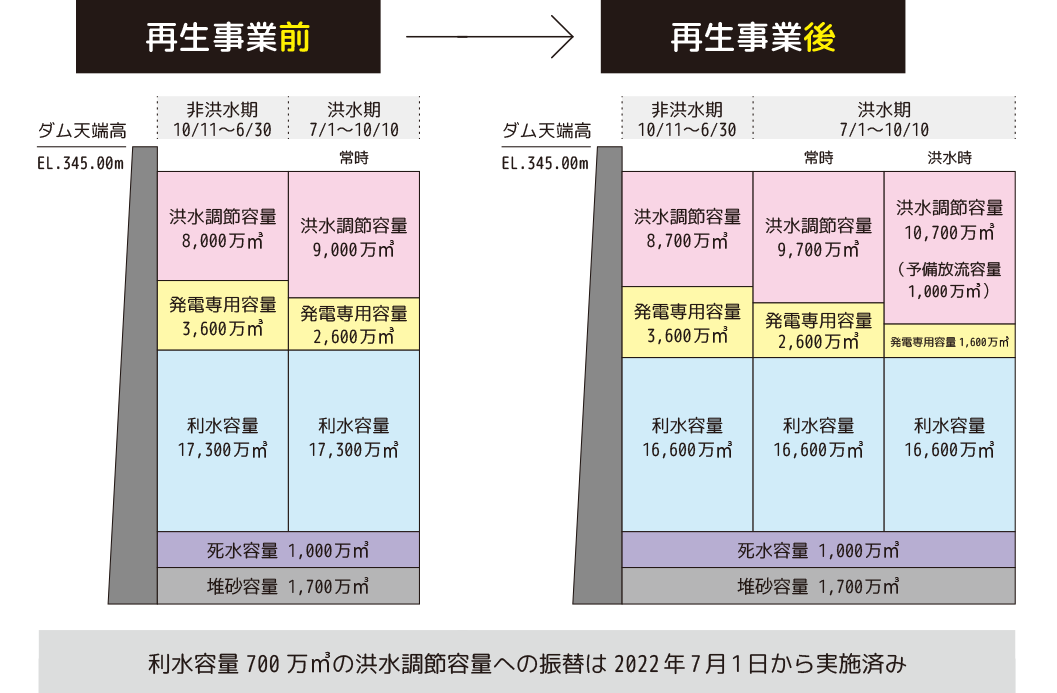

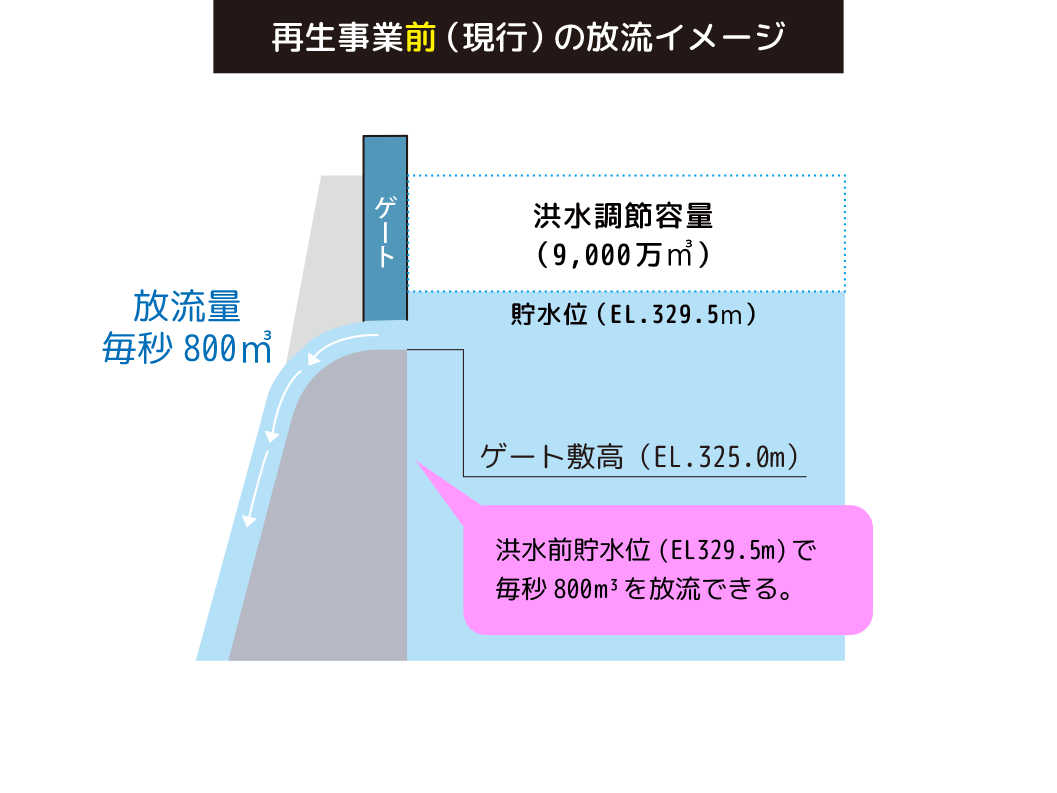

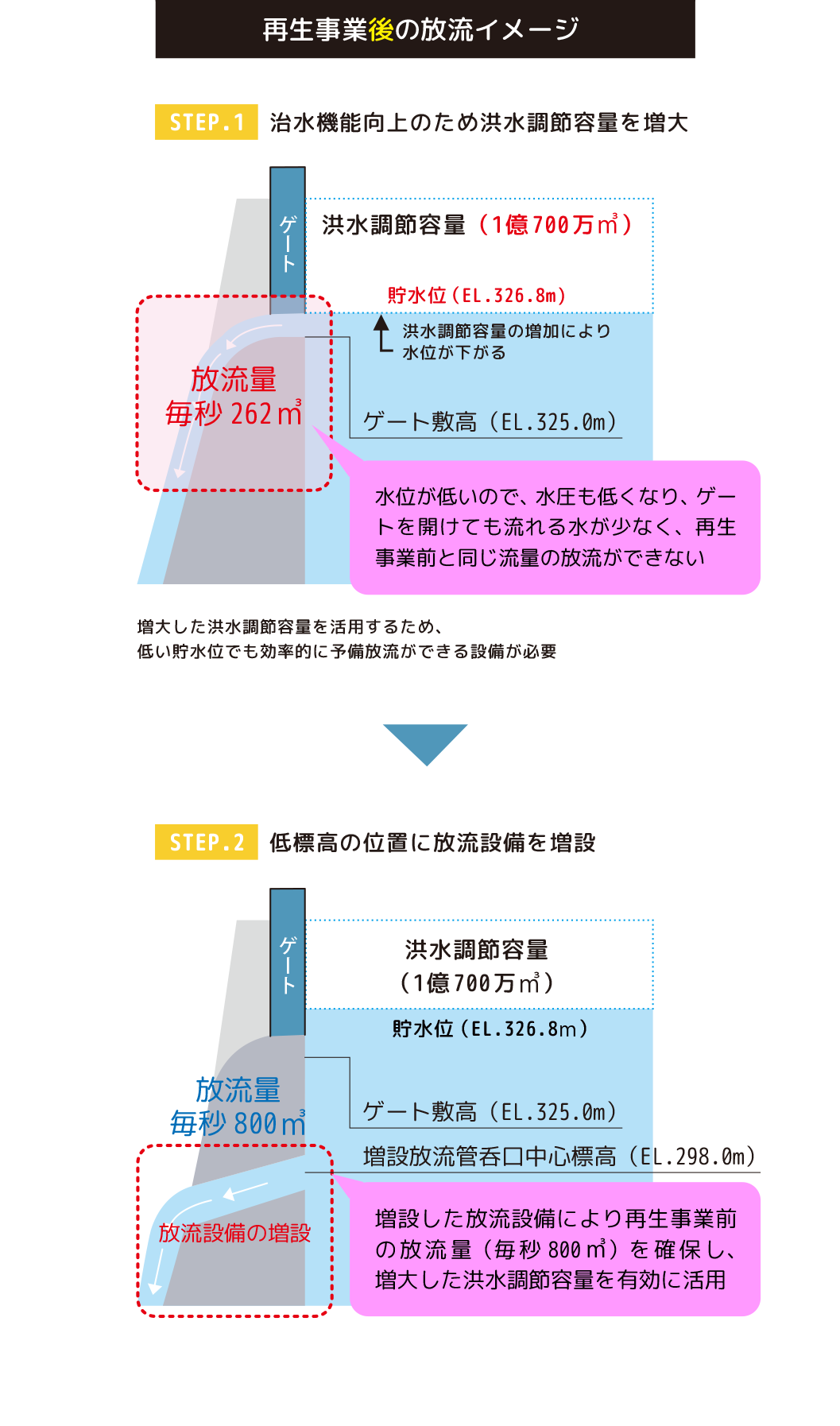

今回の再生事業のミッションは、ダムの堤体規模を変えずに洪水調節能力を増強すること。利水容量から治水容量への「容量の振り替え」と、「予備放流方式の導入」を行います。これにより、洪水調節容量を現行の9,000万m³から1億700万m³に増大させ、吉野川の洪水による被害の軽減を図ります。

予備放流方式の導入については、現在ダムに設置されている放流設備では十分な量の予備放流を行えなくなることから、現在のゲートよりも低い位置に、放流設備の増設を行います。さらに、放流設備の増設にともなって、新たな放流設備から吐出する水の勢いを弱めるための減勢設備も増設します。これらの放流設備や減勢設備の増設は、多目的に利用されている早明浦ダムを運用しながら行うため、ダムの新設工事とは異なるさまざまな制約の中で行うことになります。

今回の工事は、主に3つ、「貯水池内に設置する上流仮締切の設置工事」、「新設放流管の製作・据え付け工事」、「新設放流管設置のための堤体の削孔と減勢設備の工事」に区分されます。

大林組は、「新設放流管設置のための堤体削孔」など主要な土木工事を担当しており、それぞれの工事は互いに影響を及ぼす部分も多いため、工程管理なども慎重に行っています。

四国の中央部を西から東に流れる吉野川は「四国三郎」の異名もあるように、関東の「坂東太郎(利根川)」、九州の「筑紫次郎(筑後川)」と並ぶ、わが国を代表する暴れ川で知られています。流域に度重なる水害を及ぼし、江戸時代から改修が重ねられてきましたが、その解決策の中核として1975年に完成したのが早明浦ダムです。

1975年に管理を開始してから今日に至るまで、計画規模を超える流入は合計4回。そのうち2回は緊急放流を実施しています。近年、短時間で大量の降雨に見舞われるケースが増加傾向にあり、緊急放流を要するような事態も想定されるため、貯水池容量配分の変更と放流能力の増強が必要と判断され、2018年、再生事業に着手しました。

早明浦ダムは、洪水調節以外にも維持用水の確保や新規用水の供給、発電など、多目的に利用されています。今回の工事はこれらの現行の目的に沿ってダムを運用しながら施工する必要があり、通常のダム工事と比べて特に注意を払う部分が多いものです。

「限られたスペースでの工事」「供用中の既設堤体への削孔」という技術的にも難しい条件があるうえに、下流域に向けた効果の早期発現も求められており、事業工期の厳守は責務。関連工事を含め、今回の事業に関わる施工会社とは連携を密にし、全体工程の確保に努めていきます。

この再生事業は過去にあまり例の少ない工事ということもあり、世間からの注目も高いです。特に一般の方や学生に大規模なインフラ整備の魅力を感じていただけるよう、工事の見せ方に工夫を凝らしていくとともに、この工事をインフラツーリズムの起爆剤として、水源地域の活性化にもつなげていきたいと考えています。

今回工事を担当する大林組、佐藤工業には、施工の現場にいるからこそ気づく改善やDXの提案を期待しています。安全面が崩れると計画のすべてが水泡に帰してしまうので、安全第一を常に意識して工事を進めていただくよう、切にお願い申し上げます。

独立行政法人水資源機構 池田総合管理所

〈工事概要〉

工事名:早明浦ダム再生事業増設洪水吐き工事

工事場所:高知県土佐郡土佐町田井地内

発注者:独立行政法人水資源機構

施工者:大林・佐藤特定建設工事共同企業体

工期:2023年4月6日〜2029年3月30日

早明浦ダムが立地する土佐町に伝わる民話によると、「早明浦(さめうら)」という名前の起源は源平合戦の頃に時代をさかのぼります。

源氏の勢力に追われた平家の残党が吉野川を伝って上流へと逃げのび、鳥越峠(現在の早明浦ダムから上流約1kmの右岸側)を越えたあたりに身を潜めました。これに迫る源氏の一軍は、夜に乗じて一気に敵を全滅せしめるべく勇んで峠に立ちます。相手の姿を求めて周囲を見渡す源氏の大将ですが、その目に入ったのは西に広がる海のような一面の雲海。「えれ、残念、早や夜が明けたか」と源氏の一軍は泣く泣く追い打ちを断念。一方の平家の残党は、夜明けを幸いに逃げ切ることができたといいます。

このエピソードがもとになって、いつからか「早や明けの浦」と呼ばれるようになり、次第に「早明浦」と称されるようになったとされています。

早明浦ダムの上流側に広がるさめうら湖や吉野川を上空から見下ろすと、まるで竜のように見えるのをご存じでしょうか。さめうら湖にたたずむ小島が目となって下流側を向いた姿になっており、特に満水時にはその姿が顕著に現れます。

目の役割を果たしているこの小島は、実はダム完成前は細崎山と呼ばれる山でした。弁財天が祭られた神社がありましたが、ダムの建設によって水没してしまうため山の頂上に移設。併せて厳島神社から御神体をお迎えし、現在は「水の塔」が建立されています。

この特徴的な姿を広報活動に生かそうと、早明浦ダムを管理する水資源機構と地元の高知県大川村は通常のダムカードとは別に「ドラゴンダムカード」と名付けたダムカードを配布。辰年にあたる令和5年(2024年)には、数量限定の特別デザインのものが制作され、愛好家の間で人気を集めています。