きれいな海から豊かな海へ

「大阪湾おさかな牧場」構想

構想:大林プロジェクトチーム

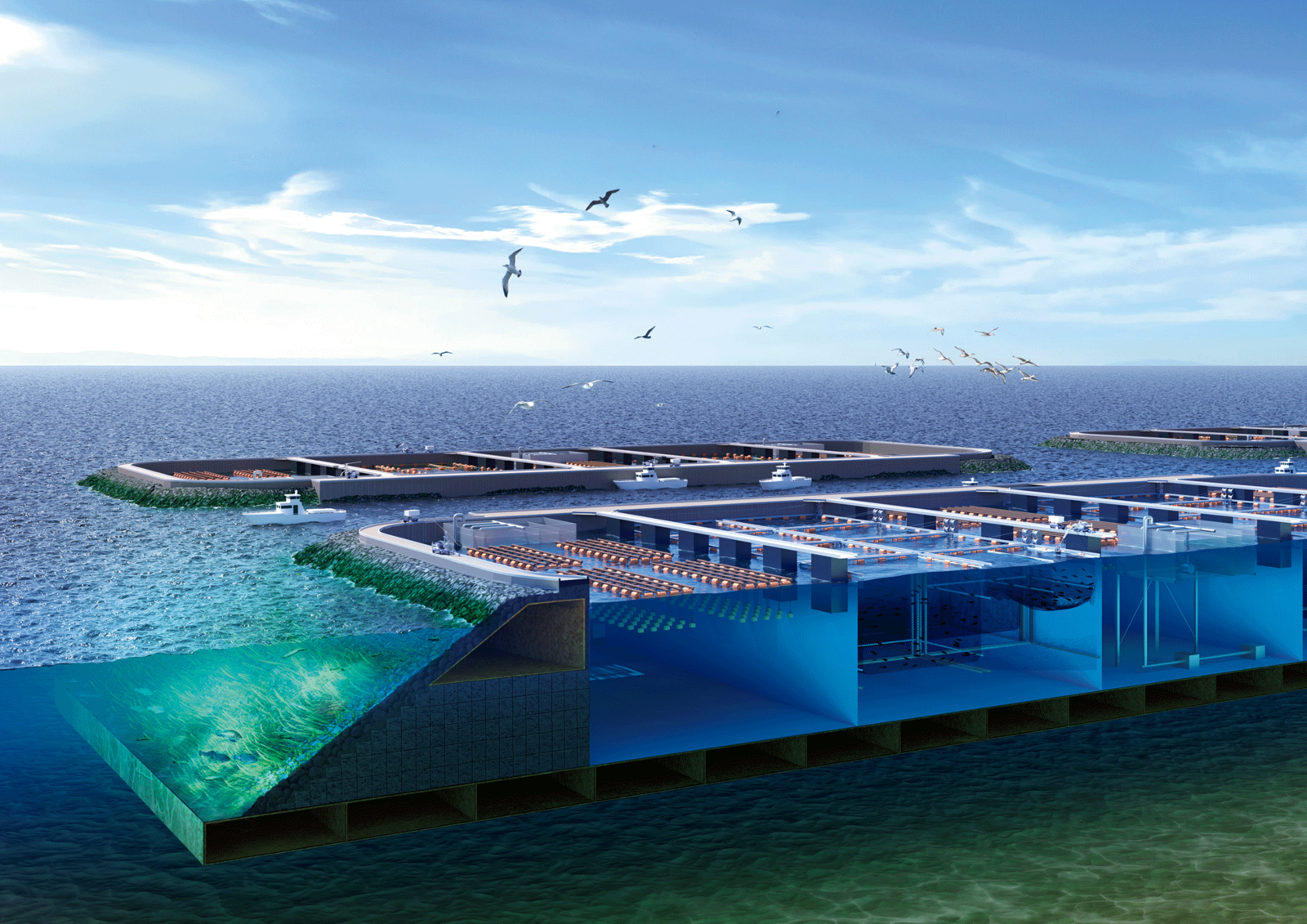

Ⅱ「おさかな牧場」とは

前章で述べた背景のもと、私たちは、日本ならではの多様性に富んだ海の恵みを、より豊かなものとして次世代へとつないでいくため、気候変動や周辺環境への影響を考慮した未来の養殖および漁場創生構想「おさかな牧場」の提案を試みた。

「おさかな牧場」構想のポイント

提案にあたっては、以下の点を重視した。

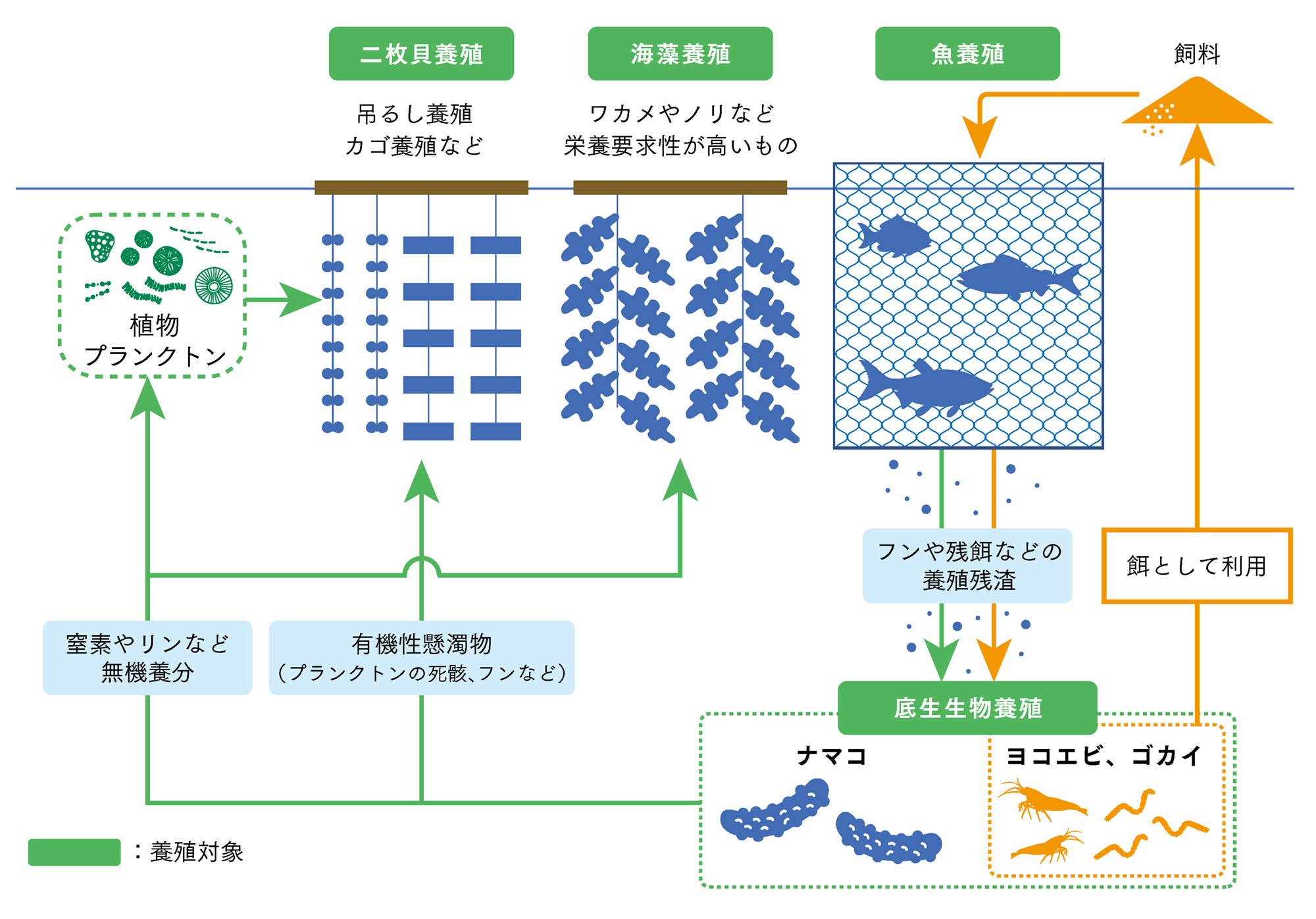

環境負荷の少ない持続可能な養殖を実現するため、多栄養段階養殖(IMTA)を導入する。養殖は、食物連鎖における栄養段階の異なる生物を組み合わせて行う。養殖魚の残した餌やフンなどの有機物も栄養源として無駄なく循環させる。さらに養殖の余剰となった栄養塩は養殖施設外に供給し、周囲の海で活用する。

【多栄養段階養殖の概念図】

養殖施設の周囲にさまざまな海草・海藻が群生する藻場を設ける。ブルーカーボンとしての役割に期待するとともに、ネイチャーポジティブに寄与するため、魚介類が根付く環境を構築し、栽培漁業における豊かな漁場を創生する。

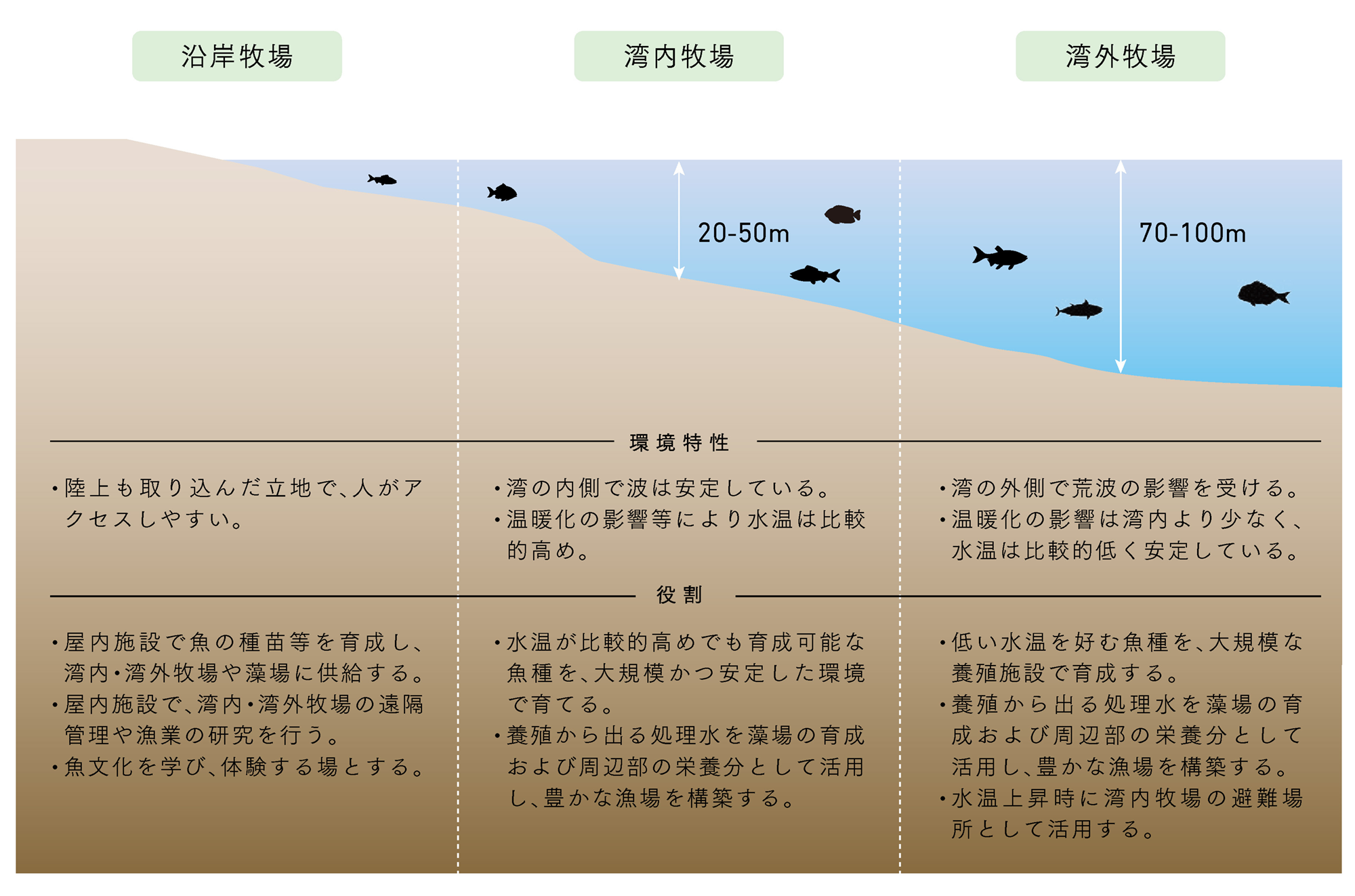

湾内、湾外、沿岸の3カ所を拠点とする。拠点それぞれの環境(水温や水深など)を活かし、魚種ごとの生態や成長段階、季節に応じて成育場所を使い分ける。

【3拠点の環境特性と役割】

④多品目の養殖

日本の多様な水産物を、その文化的な価値も含めて継承する。効率重視の単品目による大規模養殖ではなく、地域住民に親しまれてきた地魚をはじめとする多品目の魚種を、それぞれの特性に合わせて丁寧に育成・提供する。

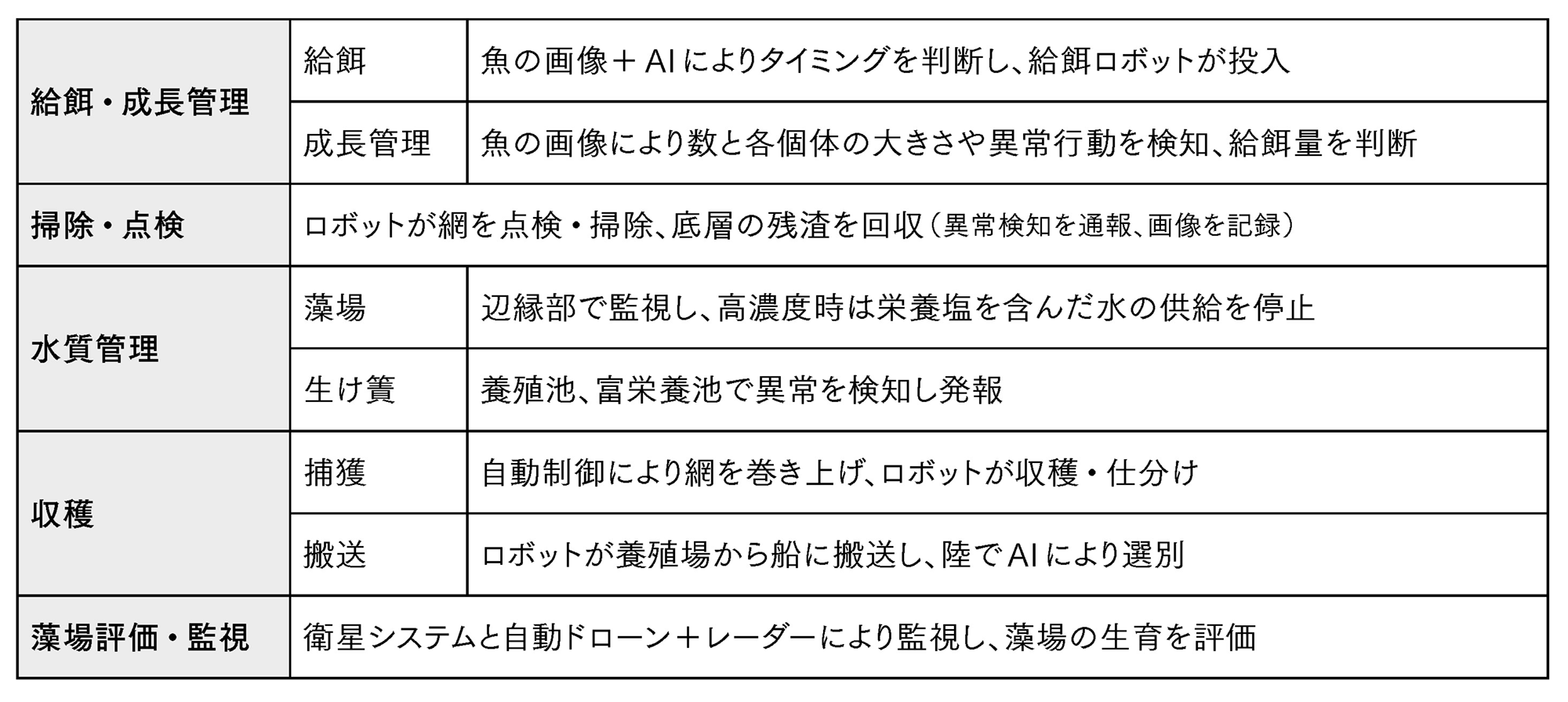

担い手不足の解消や生産性向上を目的に、ICT、AIなどのスマート技術を活用。給餌や収穫などの作業はロボットが行う。また魚介類の成長データや給餌量、餌コスト等のデータ化により、効率的で安定的な養殖業を実現する。

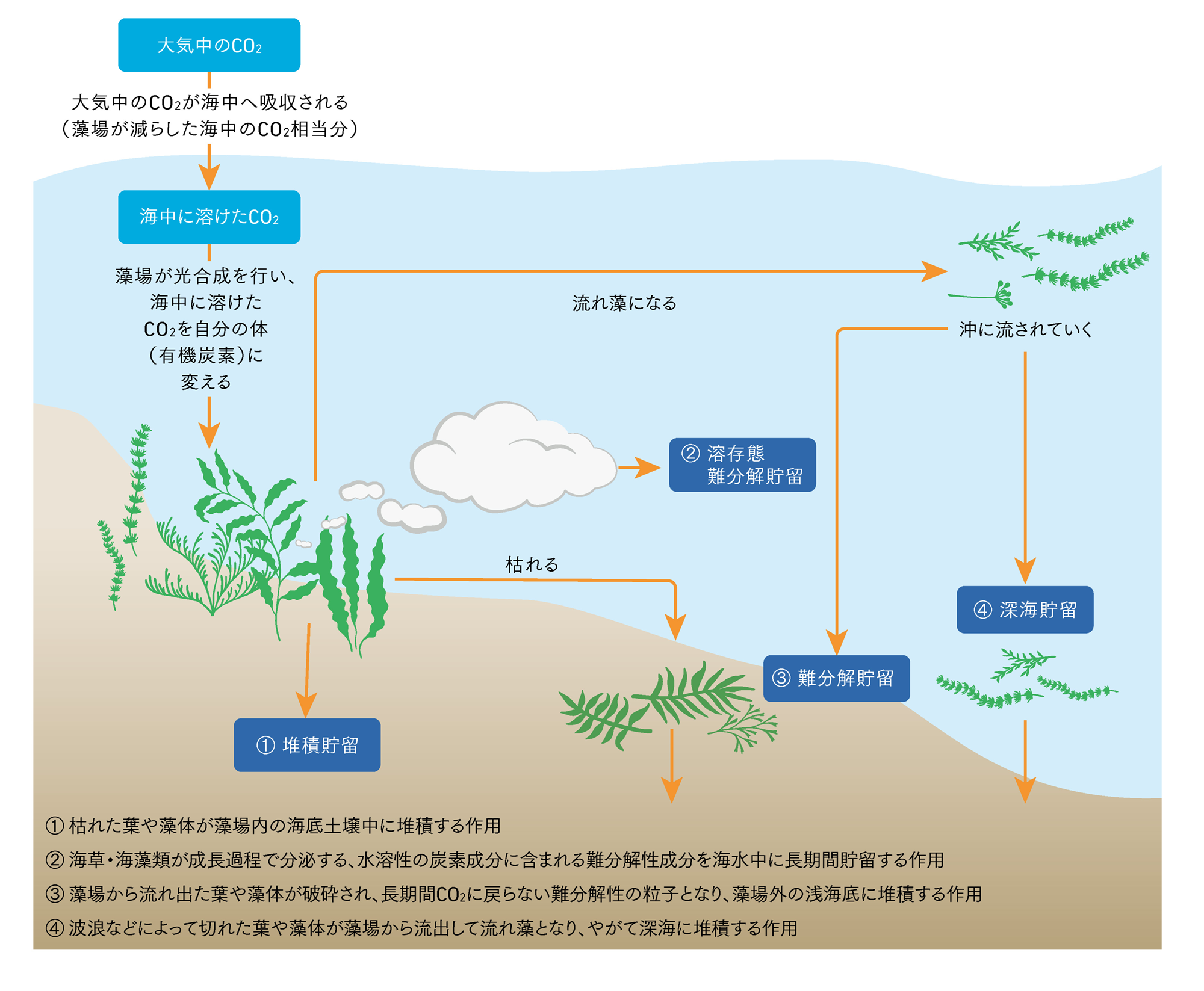

藻場の働き

養殖施設の周囲に設ける海藻の森・藻場が、本プロジェクトの重要な鍵となる。

従来、藻場が二酸化炭素を吸収すること自体は広く知られていたものの、海藻類は陸上の植物より寿命が短いことから、取り込まれた炭素の大半は、二酸化炭素として循環すると考えられていた。しかし近年の研究によって、海藻類の多くは枯れると光の届かない深い海底に沈んで堆積し、分解されずに貯留されることがわかってきた。このため、藻場は森林に勝るとも劣らない二酸化炭素吸収の場、ブルーカーボン生態系の一つとして、大いに注目を集めている。

藻場は、ネイチャーポジティブを促進する機能も持つ。波や潮流、外敵から魚たちを守る場―さまざまな魚の産卵の場、幼魚、稚魚、仔魚の成育の場となる。また海藻は、アワビやウニの餌となるほか、ヨコエビやゴカイなどの小型底生生物がすみつき、さらにこれらの生物を餌とする魚がやってくる。

また、藻場は窒素やリンなどの栄養塩を吸収して光合成を行い、水の浄化や海中に酸素を供給することで浅海域の生態系を支え、沿岸の生態系にとってきわめて重要な役割を果たしている。

本プロジェクトでは、養殖施設から出る栄養塩を、養殖施設の周辺に配する藻場に適度に供給することにより、周辺の海を豊かに育み、さらに二酸化炭素の吸収にも寄与することを狙いとしている。

【藻場によるブルーカーボンの長期貯留プロセス】

スマート技術の活用

日本の水産業を成長産業に変えていくためには、資源の維持・回復に加えて、ICTやAIなどのスマート技術を導入し、生産性を上げることが重要である。

水産業でも他産業と同様、高齢化や人手不足への対応は喫緊の課題となっている。さらに日本の漁業者の9割が個人経営の小規模沿岸漁業者で、熟練者の勘や経験に基づいて漁を行ってきたため、いまのままではノウハウが継承されないリスクが高まっている。それらを解決するのがスマート技術である。

本プロジェクトにおいても、給餌、魚の選別、収穫など、従来は人が行っていた作業はロボットが担う。また陸上のコントロールセンターで、センサーで得たデータや画像を解析し、操作も行う。

例えば給餌では、魚の状態や餌の食べ具合によってAIがその時々の適量を判定し、無駄な残餌を極力出さない仕組みとする。

水中にはセンサーを設置し、海水温、栄養塩濃度、植物プランクトン量、濁りなどを陸上施設においてモニタリングする。飼育水槽や富栄養池、藻場の各エリアでは、飼育魚介に悪影響が出ない栄養塩濃度を保つように、異常が出れば、交換水量や給餌量に反映させる。

人工衛星や自動運転ドローンによる画像は、より精度の高い観測、リスク管理に反映させる。またブルーカーボン効果の定量化や餌場としての価値評価のための藻場評価、漁場の監視(密漁防止)にも活用する。

給餌量や収穫量を予測するために行う個体の測定は、高精度カメラとAI診断を用いて、常に高い頻度で正確な情報を把握する。また、超音波によって生け簀内の個体数を自動的にカウントするシステムも採用する。

【スマート技術の活用】

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む