きれいな海から豊かな海へ

「大阪湾おさかな牧場」構想

構想:大林プロジェクトチーム

Ⅲ「大阪湾おさかな牧場」構想

私たちは、「おさかな牧場」の考え方を、大阪湾を舞台に展開してみた。

計画地について

計画地として大阪湾を選んだ理由は、以下による。

①全国的にも知名度が高く、大都市圏(=大消費地)に近い地域であること

②以前は豊富な漁獲量があり、環境再生により漁獲量回復の期待が大きい地域であること

③特殊な地形ではなく、他地域への汎用性・拡張性がある計画ができる地域であること

大阪湾は瀬戸内海の東端に位置し、西は明石海峡を経て播磨灘と、南は紀淡海峡を経て紀伊水道と接している。大阪湾の面積は約1,450km2、平均水深は28m以浅で、海底勾配はなだらかな穏やかな海である。

古くは「茅渟(ちぬ)の海」とも「魚庭(なにわ)の海」とも称された大阪湾。よくとれるクロダイは関西から西では「チヌ」と呼ばれている。魚庭は文字どおり魚の庭で、古来より魚介類が豊富な海であったことを示している。

しかしいま、大阪湾の漁獲量は1982年の約11万4,000tをピークに減少し、2020年には約1.5万t程度までに落ち込んでいる。そうしたなか、大阪の漁業者たちは、一時は幻の魚となっていたアコウ(キジハタ)の栽培漁業を行うとともに、大阪湾でとれる魚を「プライドフィッシュ」(※2)としてブランド化。さらに産学官連携による漁場環境の改善などの先進的な試みを行い、さまざまな角度から漁業を盛り立てている。また、府内で生産された農林水産物とそれらを使った加工品を「大阪産(おおさかもん)」として認証し、PRに努めている。

※2 プライドフィッシュ:JFグループ(漁連・漁協)が2014年から推進している魚食普及の取り組み。全国の漁師が一番食べてほしい旬の魚を選定している

対象とする魚種

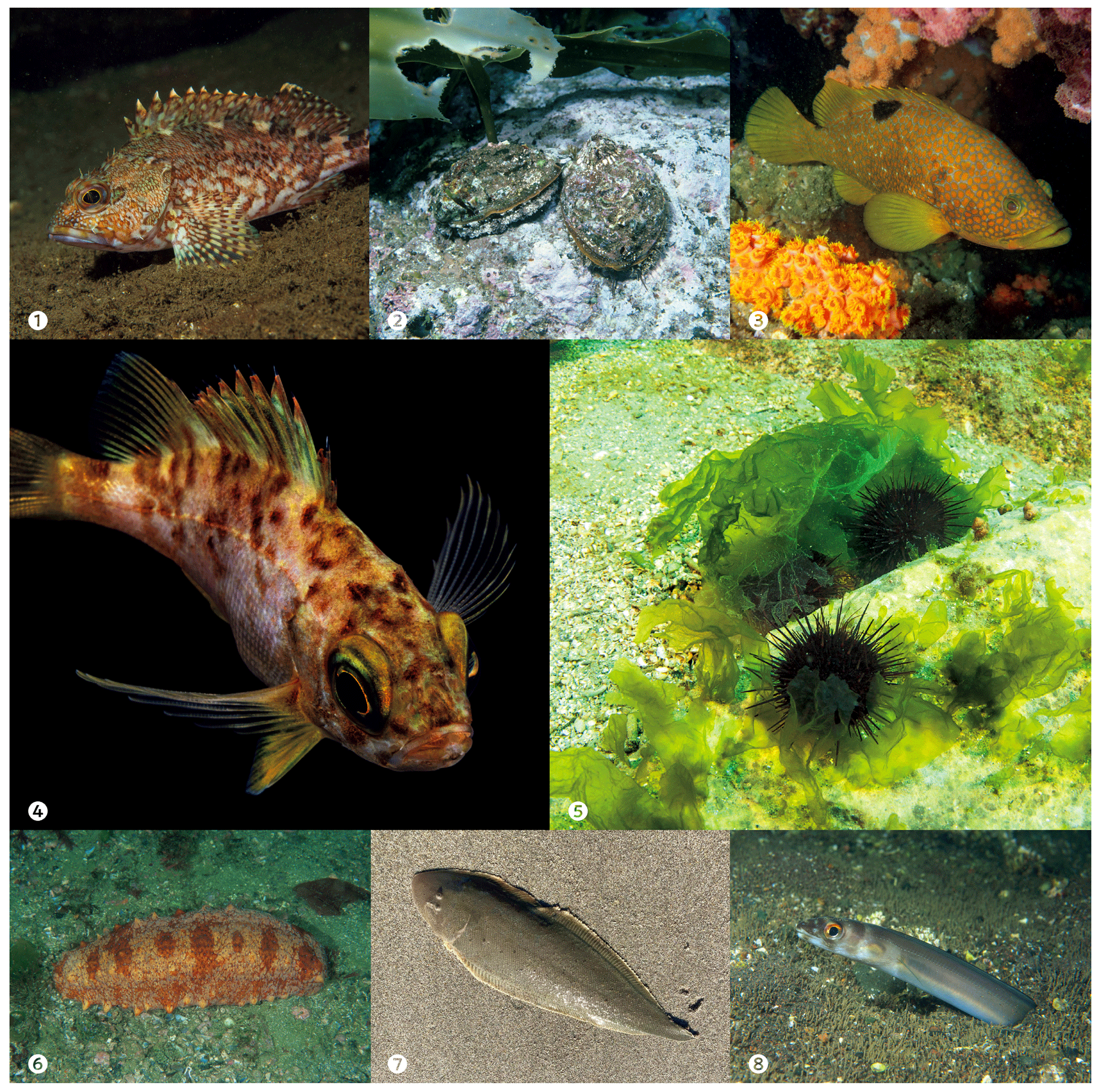

日本人は古来より、岩礁や海藻の間や瀬などにすむ「根魚」に親しんできたが、その数は減少傾向にある。本プロジェクトでは文化的価値の高い根魚に注目した。

養殖施設では、キジハタやアナゴ、シタビラメの仲間のイヌノシタなど、大阪で珍重されているが数が減っている、大阪湾の名物として期待される多品目の魚種の増産を目指す。

養殖施設の周囲には人工的に岩礁をつくり藻場を配し、藻場を餌場やすみかにするウニやアワビ、ナマコなどの種苗を放流する。岩礁を好むキジハタ、メバルやカサゴなどの根魚も同様とし、豊かな漁場を育てる。メバルやカサゴは、成育までに5~6年かかり養殖による生産が難しいため、放流により資源量を増やすことにした。

| 放流よる栽培漁業 | 養殖 |

|---|---|

|

カサゴ ① アワビ ② キジハタ ③ メバル ④ ウニ ⑤ ナマコ ⑥ |

キジハタ ③ シタビラメ(イヌノシタ) ⑦ アナゴ ⑧ マダイ |

各拠点の計画

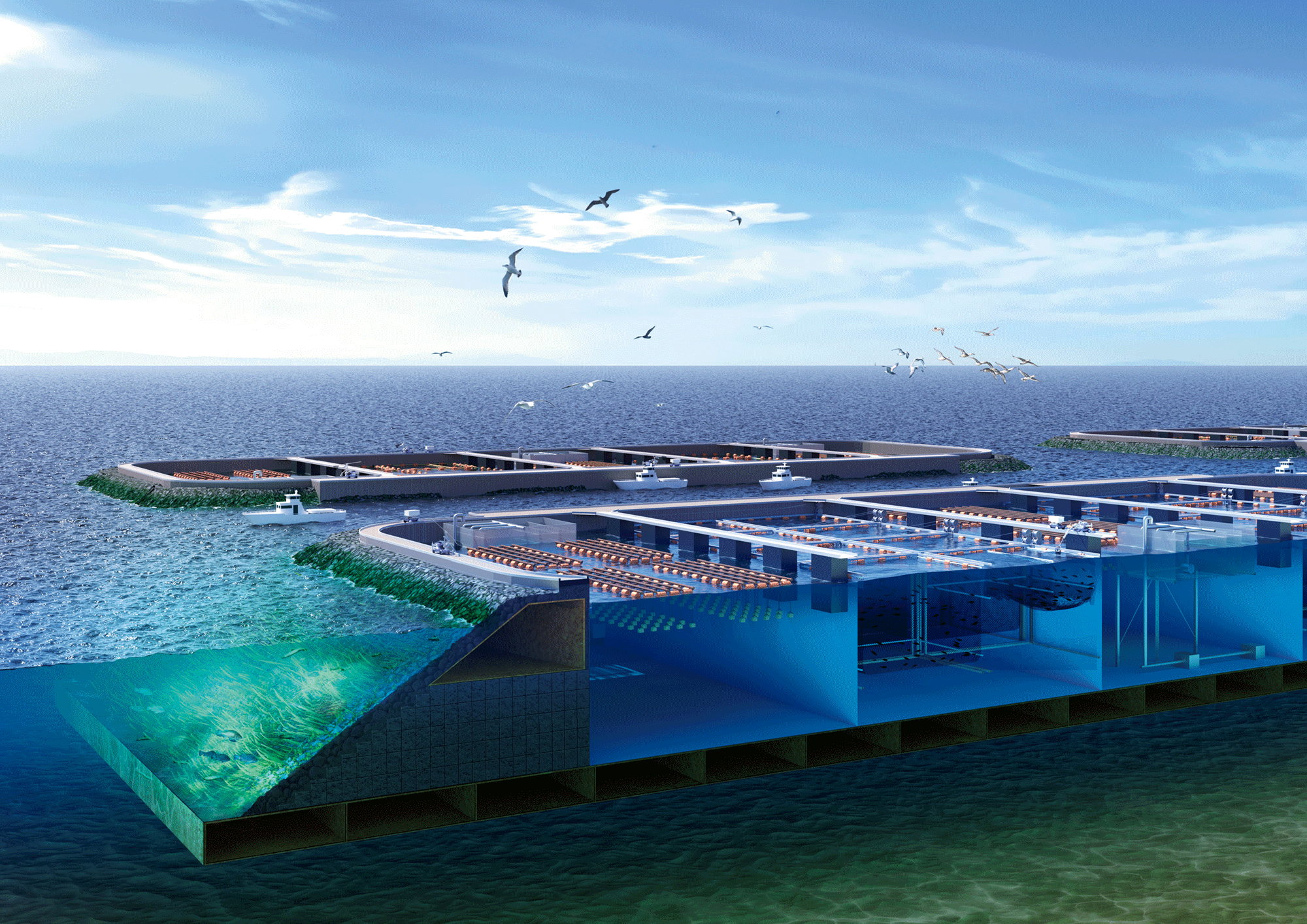

〔1〕湾内牧場

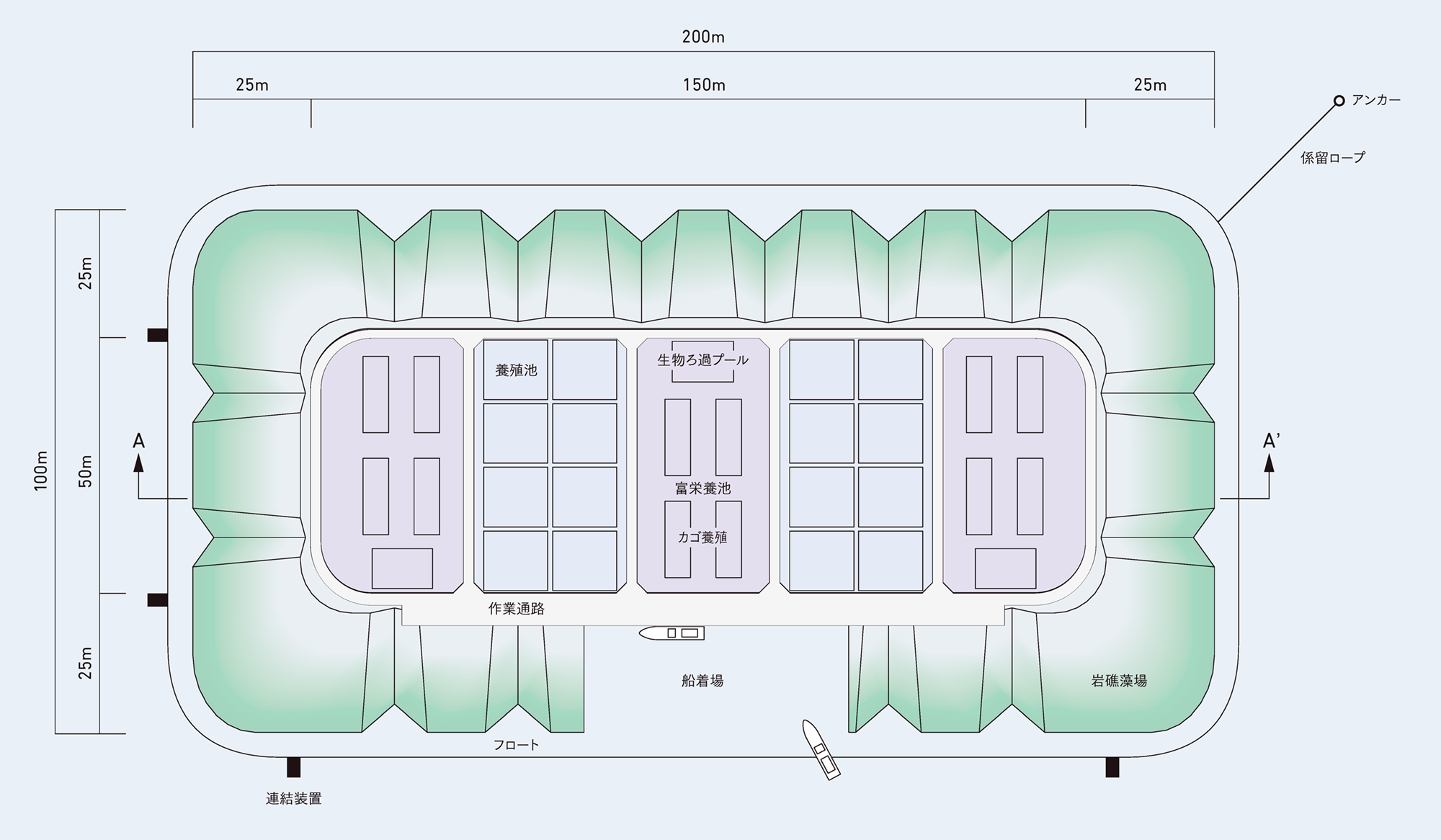

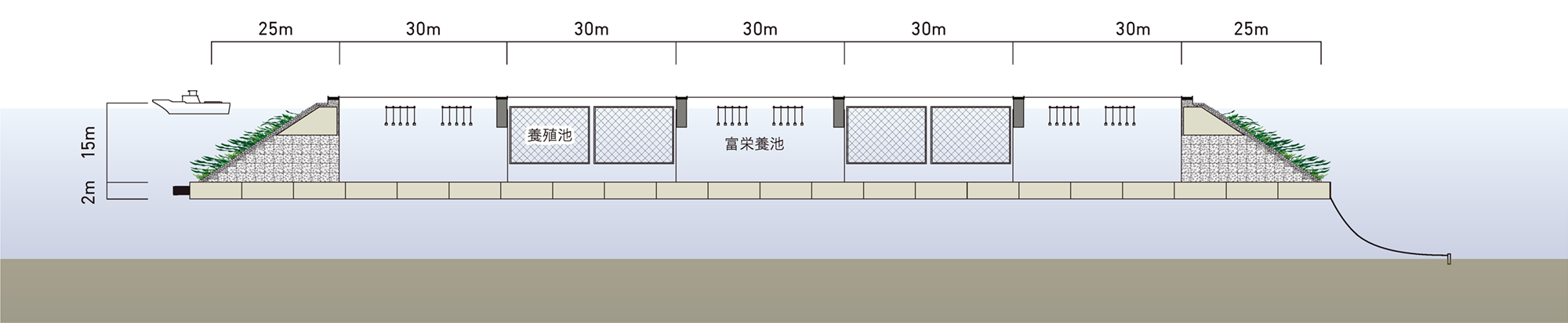

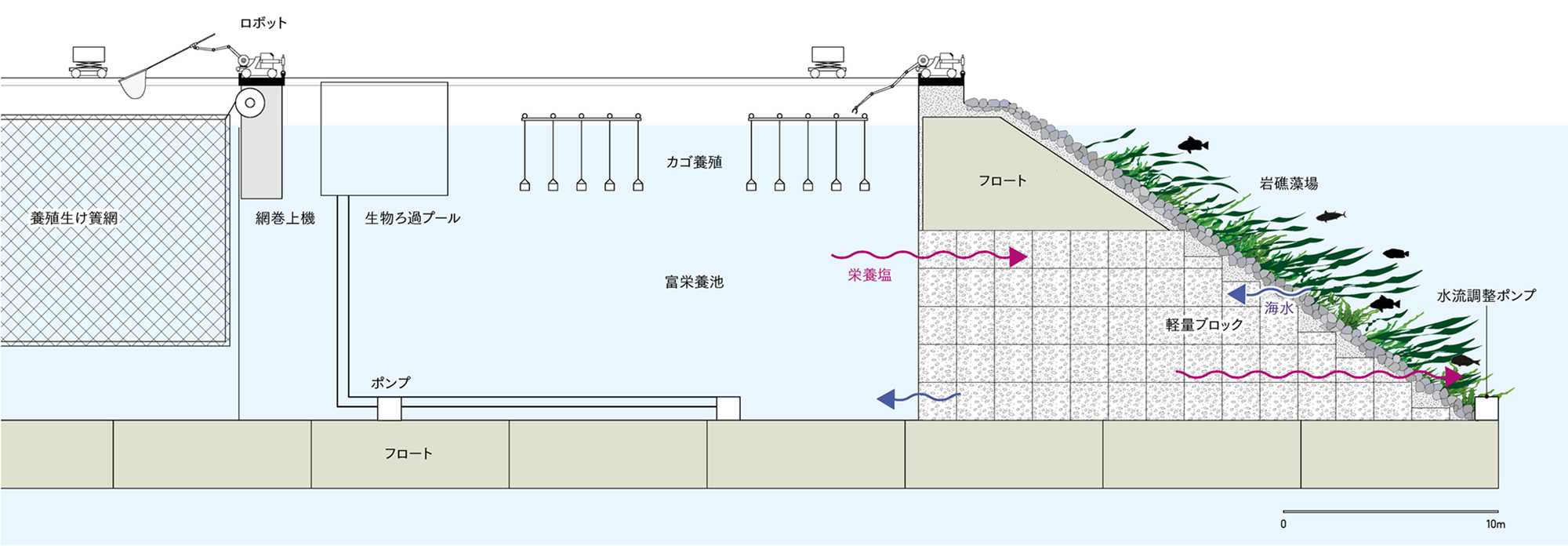

湾内牧場で基本となる施設は、つくりやすさや安全管理のしやすさを考慮し、養殖池、富栄養池、藻場で構成する100×200mの養殖施設のユニットとした。養殖池ではキジハタやシタビラメなどの根魚を養殖。2カ所に配置された養殖池はそれぞれ8区画に分かれており、多品種の養殖が可能だ。養殖池の底にたまった残餌やフンなどは、回収して水処理装置(生物ろ過プール)で低分子化し、さらに窒素やリンなどの無機物に分解する。そして、それを富栄養池に送り出し、栄養塩として有効に活用する。

栄養塩が豊富に含まれる富栄養池では、栄養塩と日光で育つ植物プランクトンを餌とするアカガイやアサリなどの二枚貝を育てる。養殖方法はカゴに貝を入れ海中に吊るすカゴ養殖を採用し、日光が届く範囲の高さに設置する。周辺の海より栄養塩の高い環境とすることにより、通常より早く成育することを期待している。

ユニットの周囲には水通しのよい軽量ブロックを積んで緩やかな傾斜とした岩礁にカジメやガラモ(ホンダワラ類)などを移植して藻場を形づくる。藻場には富栄養池から栄養塩を含んだ水を供給し、海藻類の繁殖を促す。豊かに育った藻場には陸上施設で育てた稚魚・稚貝を放流し、成長後に捕獲する栽培漁業を行う(残餌なども餌とするマナマコや岩礁藻場を好むウニやアワビ、根魚など)。

藻場において窒素やリンなどを吸収するため、藻場の外に過剰な栄養は流出しない。

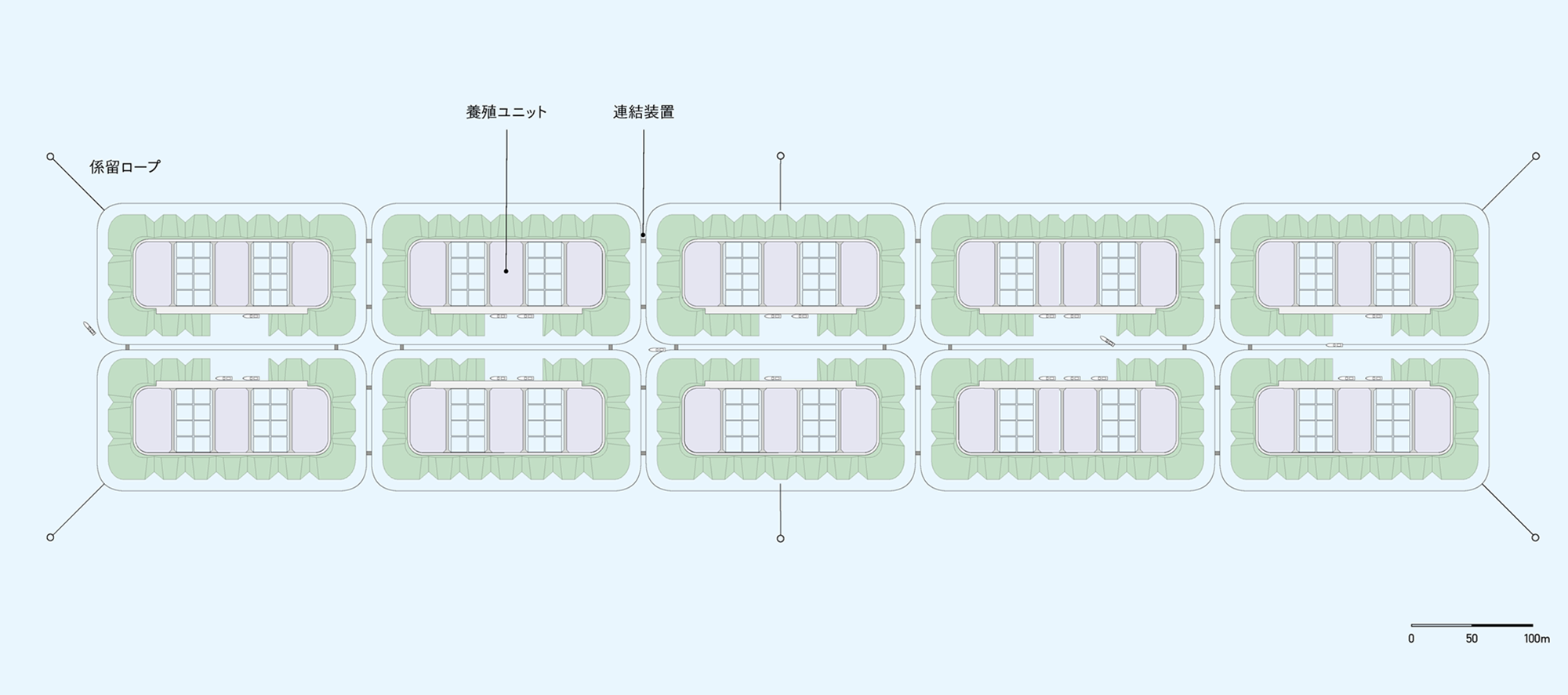

ユニットは連結可能でさまざまな大きさに対応可能だが、大阪湾おさかな牧場では、10ユニット(5×2)を連結した。係留方式は、水深500m以浅の海域で一般的に用いられ、潮汐や波によるユニットの動揺にも対応が容易なカテナリー係留(※3)を採用した。

※3 カテナリー係留:海底のアンカー等と浮体をチェーンで緩やかにつなぐ係留方式(catenary=懸垂線)

【湾内牧場 配置図(10ユニット連結)】

【湾内牧場 平面図(1ユニット)】

【湾内牧場 A-A'断面図】

【湾内牧場 断面詳細図】

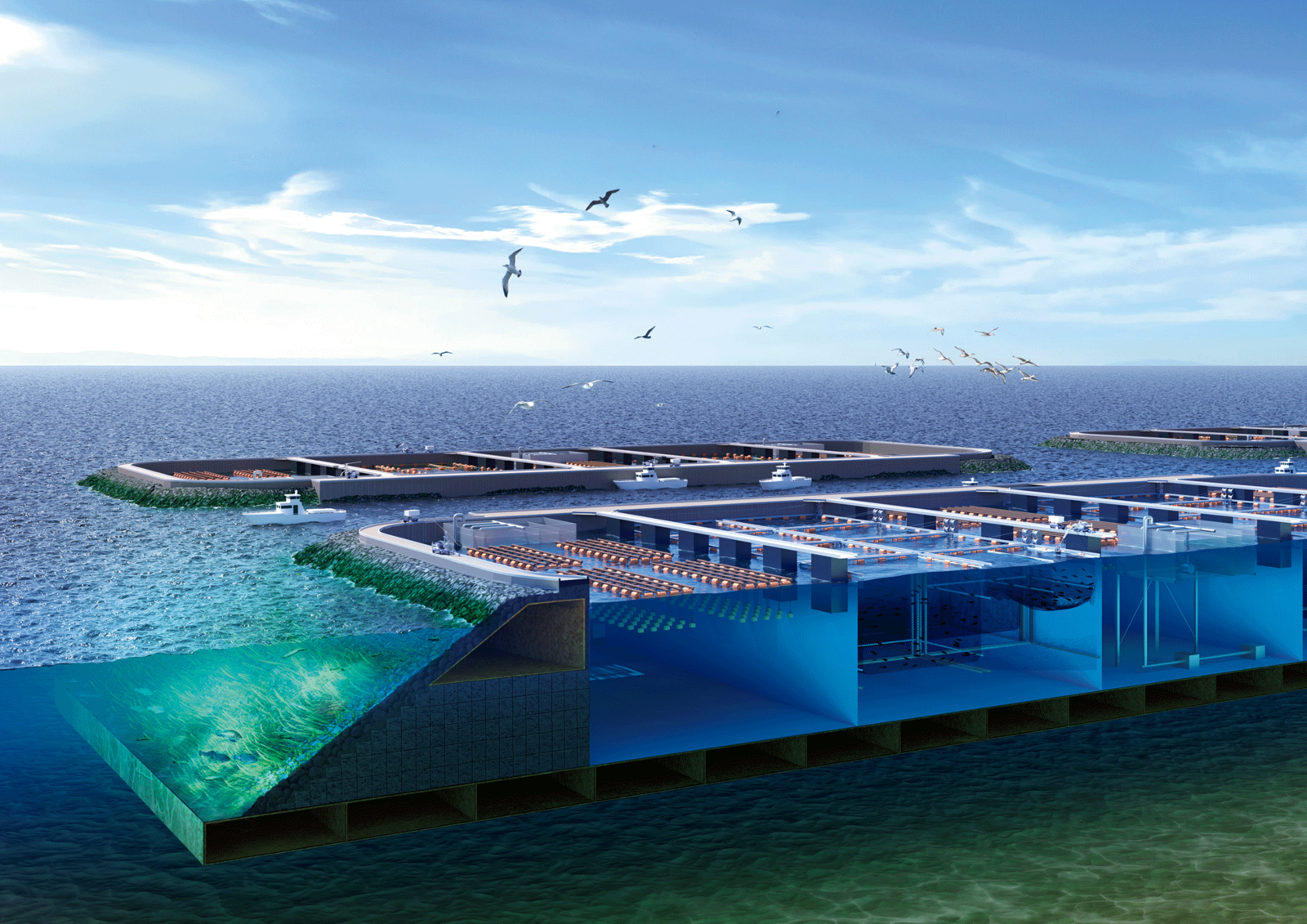

〔2〕湾外牧場

湾外牧場は湾内牧場に比べ外洋に近いため、魚の残餌や養殖から排出される栄養塩の海への拡散性や浄化能力が高い。海への過度な栄養放出対策は不要となるため、養殖施設を閉鎖型にする必要はない。開放型でありながら、養殖エリアから出た栄養塩を含んだ水を藻場に供給するシステムを構築した。

湾外牧場の施設は、海水面の温度変化の影響を受けにくい50~60m以上の水深で、波や海流の影響を受けにくい場所に配置する。水深が深い場所は海水温が低くかつ比較的安定しているため、低温を好む魚を育成する。また湾内牧場が高水温になったときの避難場所として拡張的に利用する。

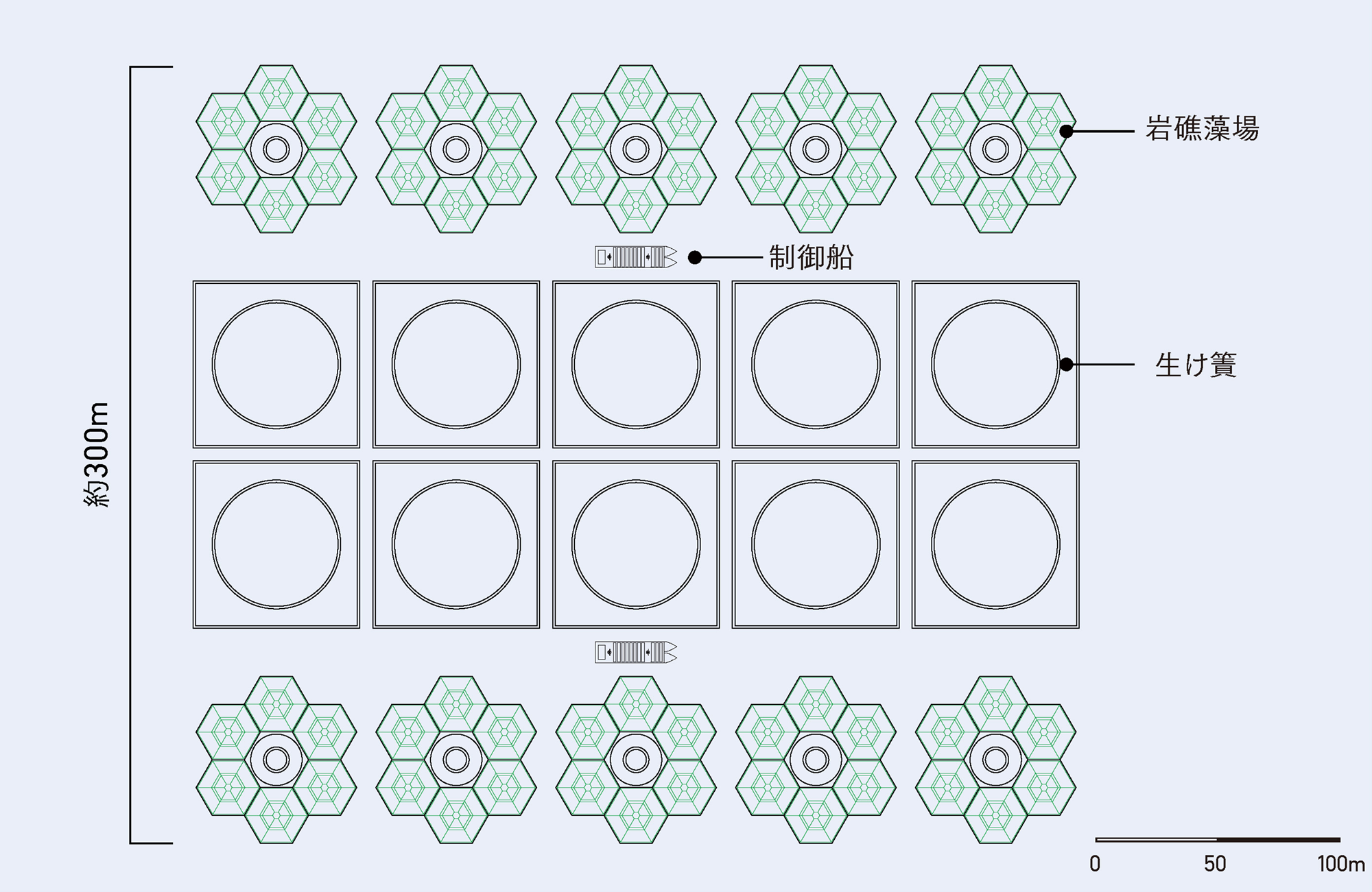

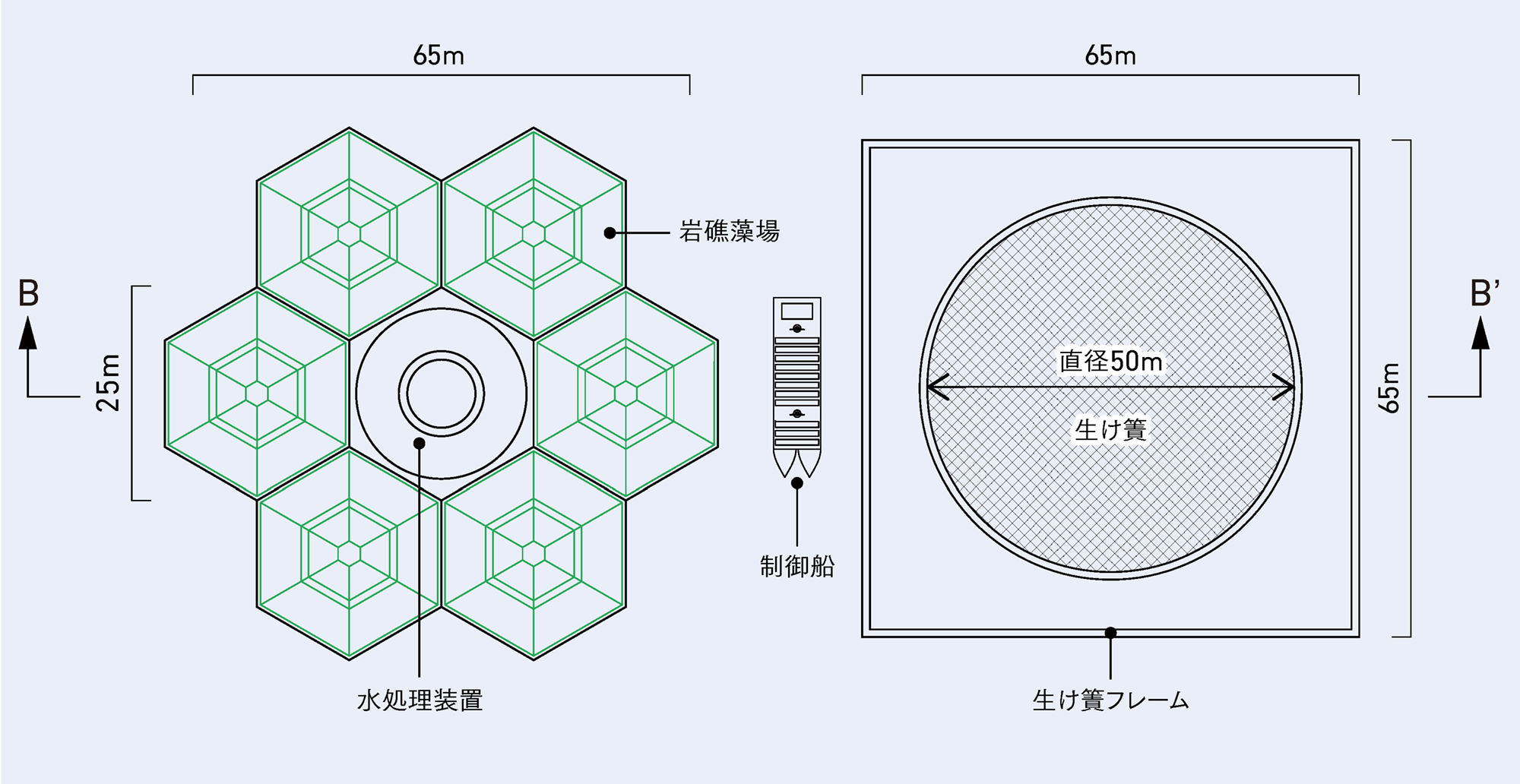

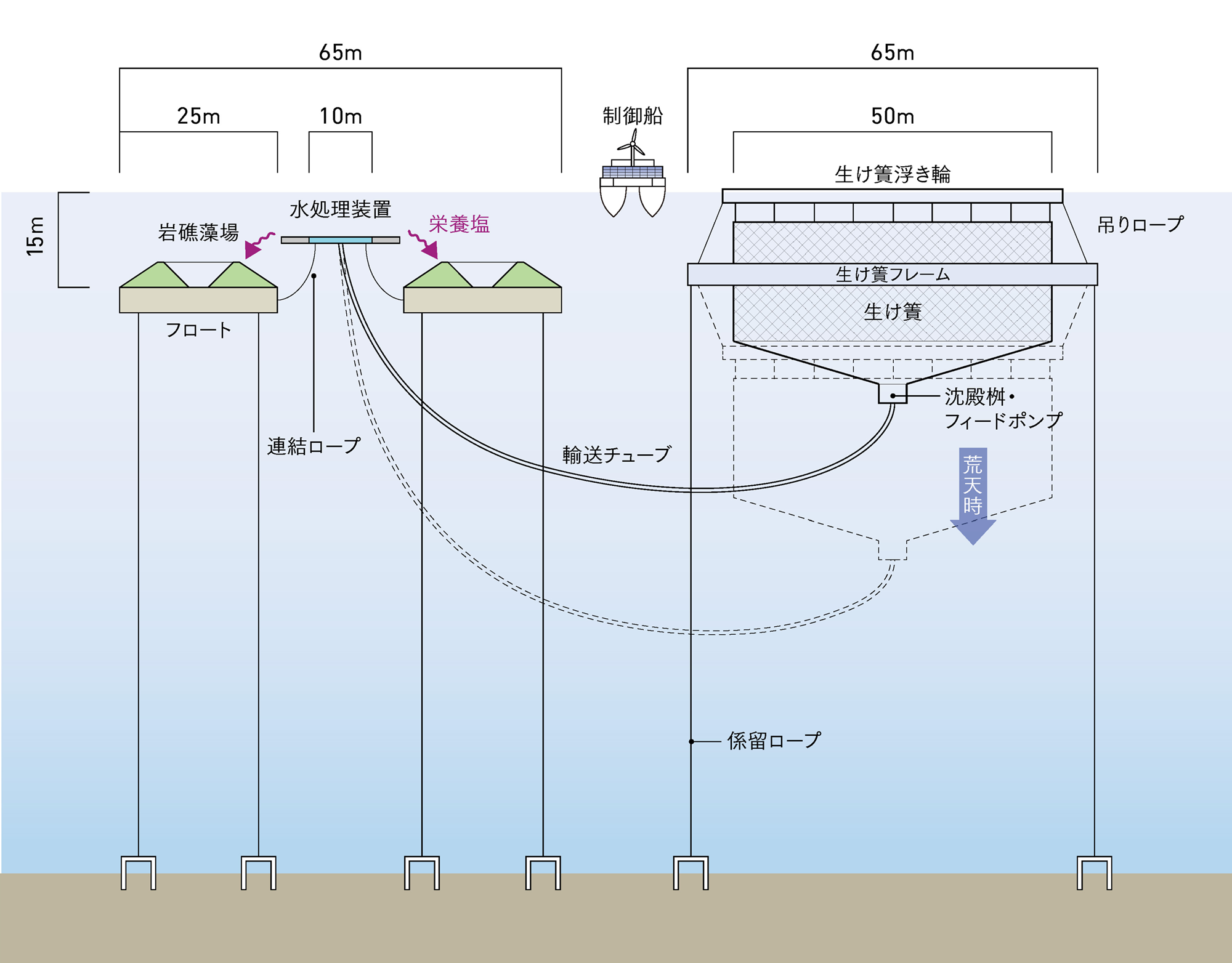

施設の基本構成は、浮沈式生け簀、水処理装置(生物ろ過プール)、その周囲に配される6つの藻場、制御船だ。大阪湾おさかな牧場では、この基本構成を5×2配置している。

魚を養殖する直径50mの生け簀底には沈殿桝を設け、たまった残餌やフンなどをフィードポンプで水処理装置へ運び、生物処理を行う。処理により生まれた豊富な栄養塩を含む水は、軽量ブロック製の岩礁に形成した藻場に供給する。湾外は海水中に含まれる栄養塩が少なく、生物密度が低い欠点があるが、こうして得た栄養塩を活かし、湾外でも、藻場を豊かな漁場として育むことが可能になる。なお、藻場は日光の当たる範囲の深さに設置する。

湾外牧場は湾内に比べて台風等の自然の影響を受けやすい。荒天時には飼育生け簀を沈めて荒れた表面海水の影響を回避し、制御船は湾内などへ避難させ、安全対策を講じる。

5ユニットで共有する制御船は、各種制御装置のほか、電源用小型風力発電機、補助電源としてのソーラーパネル、蓄電池などを搭載。水処理装置の上部付近の海上に常置し、水処理装置など湾外牧場で必要とされるエネルギーを賄う。

また係留方式は、半潜水させた浮体構造物を、浮力によって生じる緊張力を利用し位置や海中での深さを安定させる緊張(TLP)係留(※4)を採用する。

※4 緊張(TLP)係留:緊張力により海底の基礎と垂直に浮体をつなぐ係留方式

【湾外牧場 配置図(10ユニット連結)】

【湾外牧場 平面図(1ユニット)】

【湾外牧場 B-B' 断面図(1ユニット)】

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む