きれいな海から豊かな海へ

「大阪湾おさかな牧場」構想

構想:大林プロジェクトチーム

〔3〕沿岸牧場

沿岸牧場は、陸上施設、沿岸に造成する富栄養池、岩礁藻場で構成される。栄養循環の方法や藻場の活用の仕方は、他の施設と同様だが、沿岸牧場には、他にはない重要な役割がある。

陸上施設では、大阪湾で守り継ぎたい魚種を保全するための養殖、稚魚や稚貝の育成と、その餌の培養も行う。近年の海水温の上昇により稚魚の成育も不安定になっているなか、在来種の安定した維持のため、種苗としての稚魚育成の重要性は一層高まっていくと推測される。屋上では、太陽光を用いて、稚貝や稚魚の餌となる微細藻類(植物プランクトン)の培養を行う。また、養殖施設のほかに、研究施設やスマート漁業関連の一括管理施設も設置する。

沿岸牧場で重要なのは、魚食文化の継承・啓発・体験の場としての役割だ。

屋内のセミナールームでは、魚食の歴史をひもとき、蓄積されてきた知恵や知識を継承していくための「魚食文化講座」を開いたり、魚の栄養素に関する研究発表などを行う。調理室では、大阪湾のプライドフィッシュであるキジハタや、地元でとれる未利用魚を調理しながら、食育を目的とする子供向けの「おさかなイベント」や、地域の食文化や魚のさばき方を学ぶ「地魚料理教室」を開催。また見学用の水槽施設やタッチプールも設けて、藻場や富栄養池を目で見ながら、藻場の役割や海の生き物について学ぶこともできる。

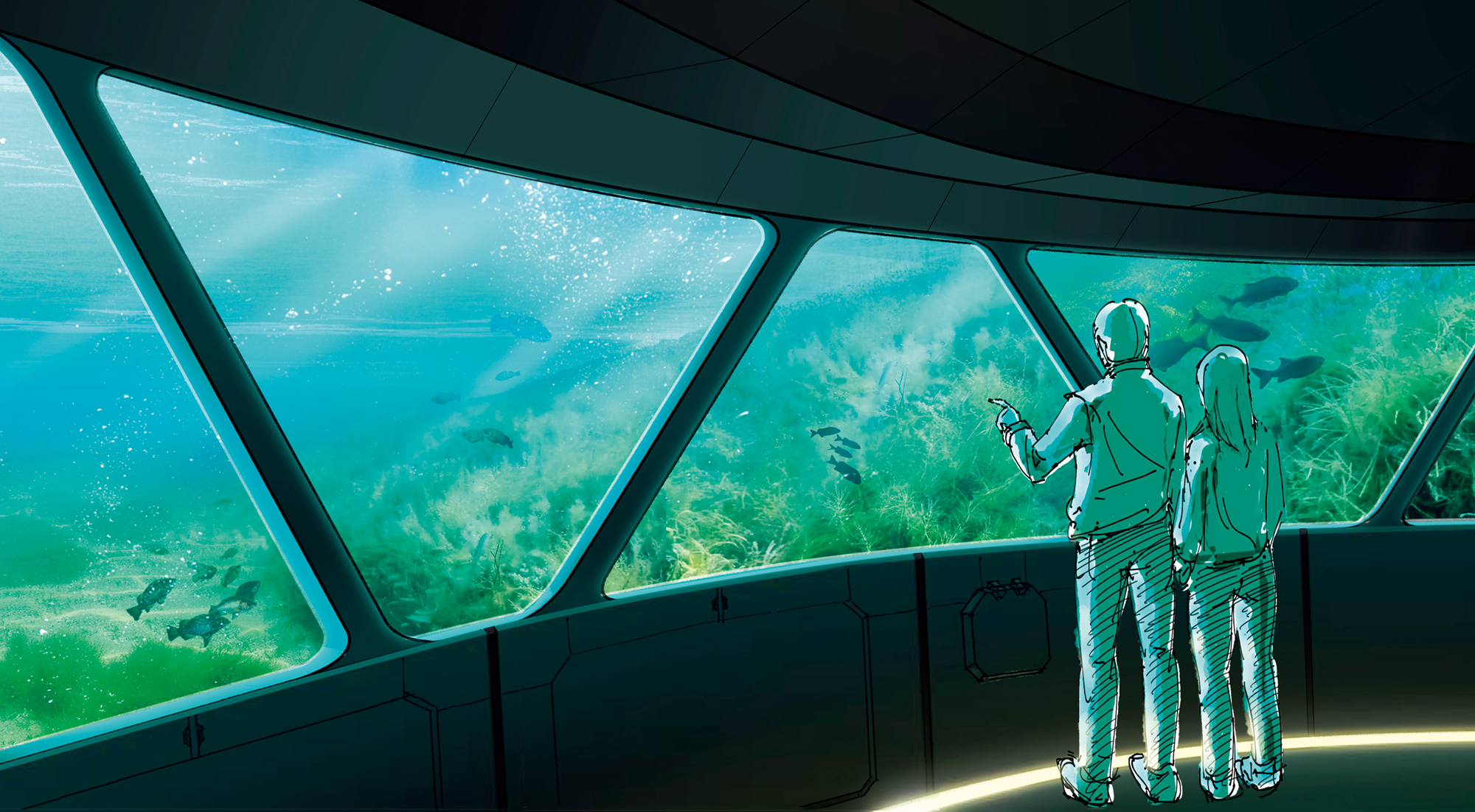

さらに、水産物を使った伝統料理をメインとするレストラン、浜焼きや漁師鍋を楽しめるバーベキューテラスなどのさまざまなエンターテインメント的な要素も加え、海辺は釣りやダイビングを楽しむ場としても機能させる。また海に向かってつくられた水中トンネルからは、藻場やそこに集まる魚を観察することも可能だ。

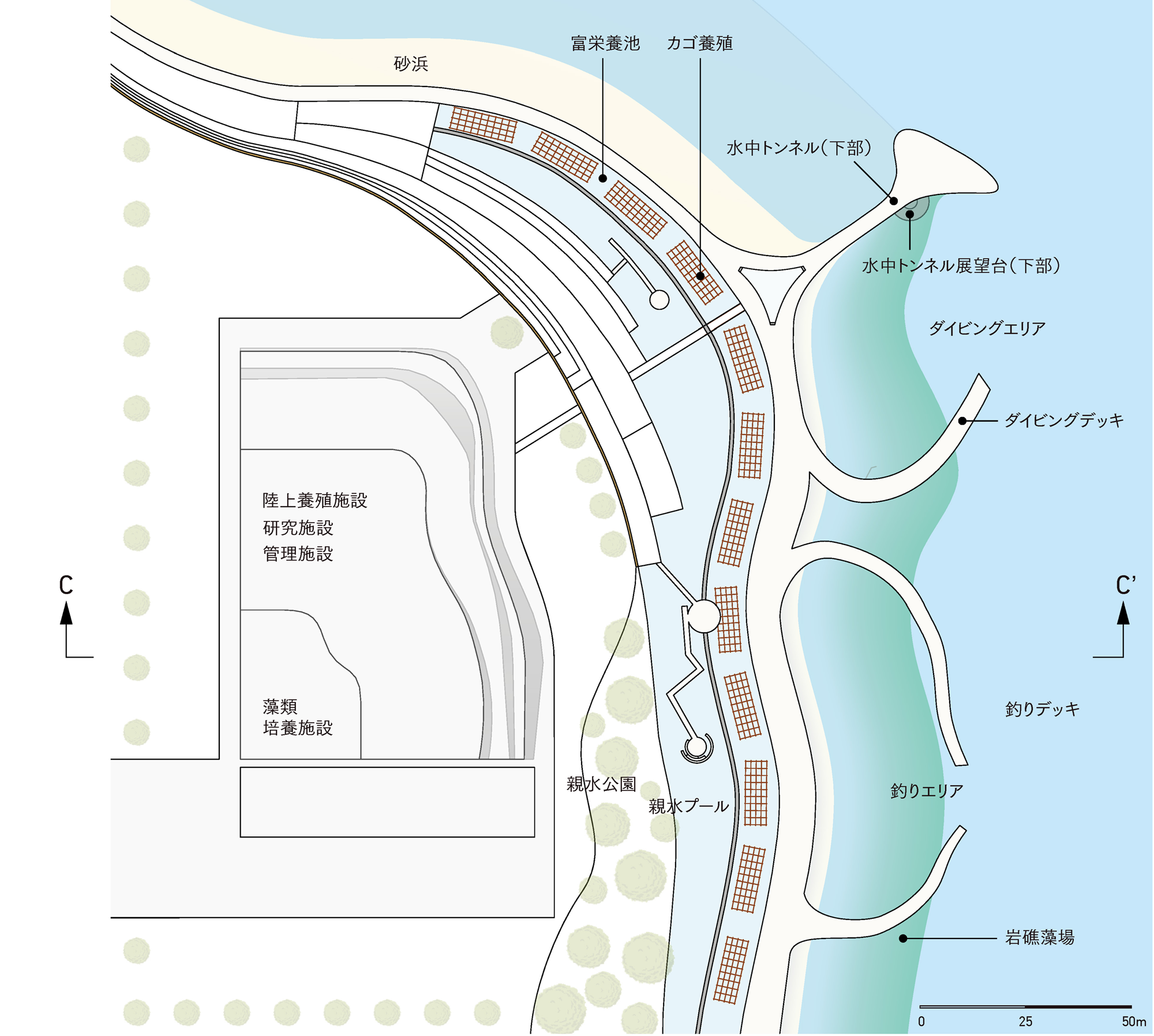

【沿岸牧場】

【沿岸牧場 平面図】

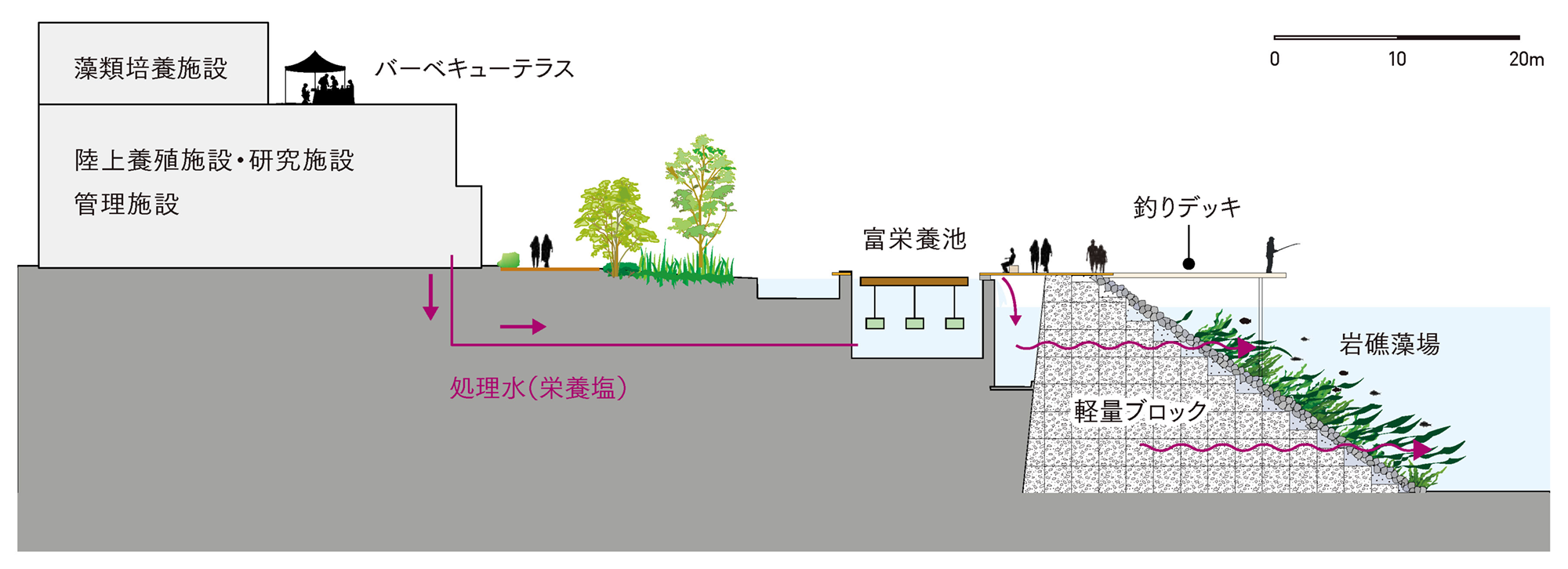

【沿岸牧場 C-C'断面図】

【水中トンネル イメージ図】

養殖と藻場のバランス、および規模の検証

本プロジェクトにおいて、実際にどれだけの漁獲が得られるのだろうか。

藻場や富栄養池で育つ植物プランクトンと二枚貝が栄養塩を吸収できる魚介類の消費量についてのデータは、総務省が公表している。最も詳細なデータが示されているのはマダイであるため、マダイを例として本プロジェクトにおける生産量について試算した。

大阪府では、府内全世帯で年間3,438tのマダイを消費しているが、大阪府の天然マダイの漁獲量はそのうちの3.34%を賄っている。

湾内の養殖池では、マダイは2㎏の成魚を5尾/m2で収容でき、一つのユニットでの最終的な生産可能量は年間18t。10ユニットで年間180t生産可能で、大阪府の消費量の5%を賄うことが可能となる。

湾外の生け簀養殖では、マダイは2㎏の成魚を5尾/m2で収容でき、一つのユニットでの最終的な生産可能量は年間12t。10ユニットで120tの生産が可能であり、大阪府の消費量の3%を賄える計算となる。

すなわち、本プロジェクトの合計で、大阪府の消費量の8%を賄えるということである。

また、栄養塩の吸収について、同じくマダイのデータから検証したところ、養殖によって排出される窒素、リンのすべてを藻場で吸収するには、計画の20~40倍強の面積が必要となるという計算となった。ただし、マダイは養殖される魚種の中でも比較的よく泳ぎよく食べるため、その他の魚種では給餌量、窒素等の排出量がマダイより少なくなると考えてよい。また、本プロジェクトでは、水処理装置で生物処理した窒素やリンなどを栄養塩として、養殖池の隣の富栄養池にまず放流する。それを植物プランクトンおよびアサリや赤貝などの二枚貝が吸収する。二枚貝の栄養塩の吸収速度は極めて速いため、ここでほとんどの窒素やリンなどが吸収され、残りの栄養塩が藻場に供給されることになる。加えて、藻場の辺縁部では、水質をモニタリングし、ここで排水基準以上の窒素を検知した場合には、ポンプを止めることで水の排出を抑制し、養殖池や富栄養池からの栄養塩の流出を抑える。これらを踏まえて試算した結果、本プロジェクトの藻場と栄養循環を組み合わせる仕組みにおいては、水質を良好に保つことができると想定した。

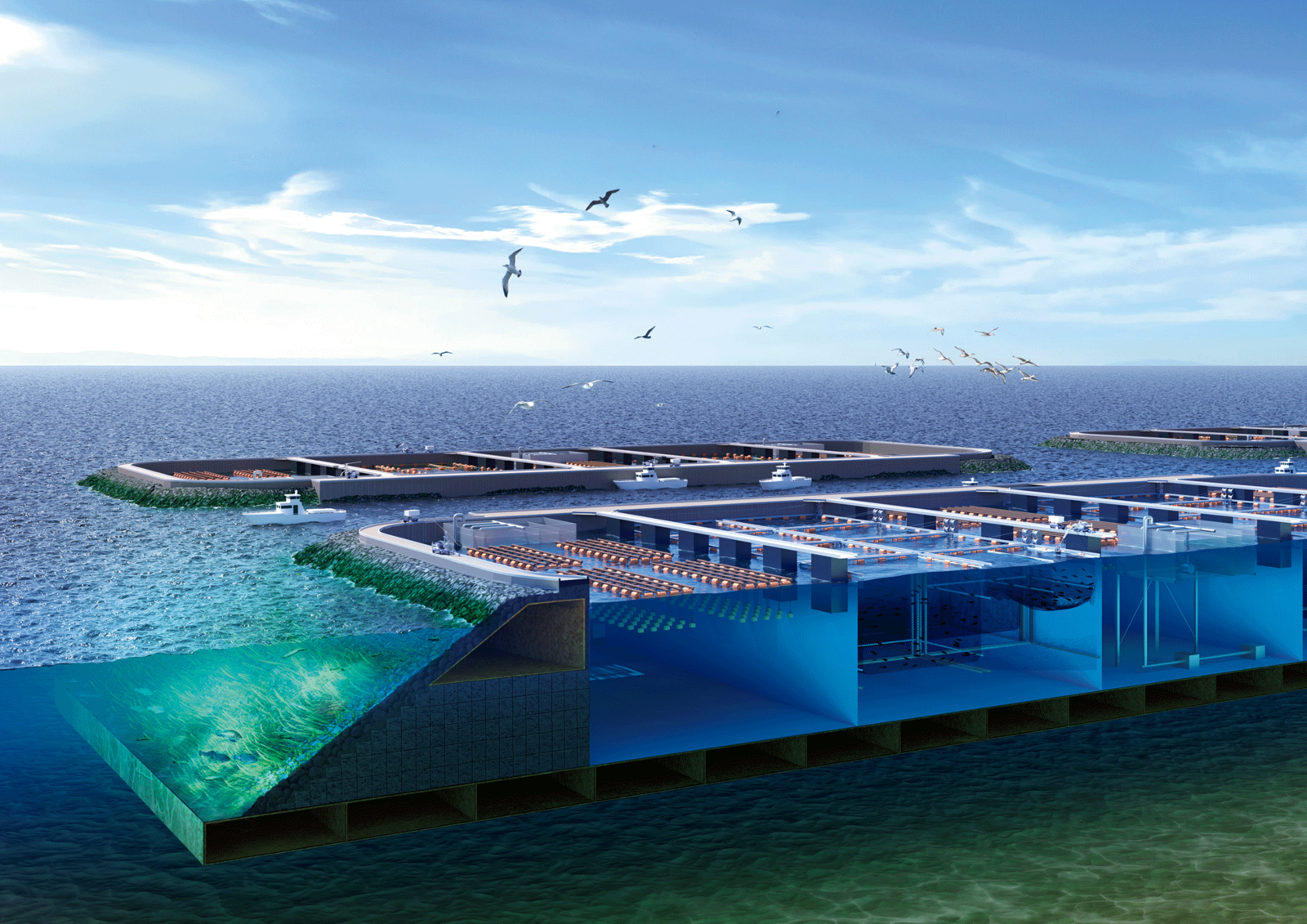

洋上風力発電施設と育てる漁業

全国各地の沿岸域で建設が進む洋上風力発電施設の柱は海底深く打たれるため、施設の係留に適しているのではないだろうか。例えば、1kmの間隔で風車が立っている場合、湾内牧場と同じユニットを配置すると上図のようになる。ユニットを連結し、全体の4隅をそれぞれ風車の柱の根元に係留。係留ロープの強度、あるいはユニット接合部の強度が不足する場合は、中間地点の海底でアンカー係留することでこれらの課題を解決することも容易だ。

風車の柱という、すでにあるものを活用できるなら効率的かつ経済的なうえ、洋上風力発電施設建設時に既存の漁業や海運業に支障が出ないことが確認されていることも多く、実現性も比較的高いであろう。

Ⅳ 作業を終えて

四季がある日本では季節ごとの旬を大切にし、多様な魚を食べる文化がある。だからこそ、単一の魚を大量生産するような北欧型の養殖方法をそのまま当てはめることはできない。改めて調べてみると、研究中のものも含め、日本では多くの魚種の養殖方法が考えられていることに驚いた。プロジェクトを掘り下げる過程で、温暖化の影響が沿岸域の漁業資源を貧弱にし、"育てる漁業"の必要性が高まるなか、豊かな海を実現しつつ、日本らしさを活かした漁業のあり方があるとの実感を深めていった。

二酸化炭素を吸収し固定する藻場の有効性が注目されるなか、藻場を構想の中心に据えた「おさかな牧場」は、日本らしい漁業のあり方の一例を示すことができたのではないか。また、藻場と養殖とを組み合わせることにより、藻場の合理的な維持管理が可能となり、経済的にも見返りのある藻場漁場として有効活用していく方法も提示できたと思う。

事業化にあたっては、漁業者との協働や航路への配慮など、課題とすべきさまざまな問題がある。しかし、地域に合った"育てる漁業"が進展し、栄養循環、自然の調整力を活かした技術・考え方が一つでも多くの場所で取り入れられると嬉しい。

本プロジェクトが一つのきっかけとなって、多くの人が海の生き物の多様性や海洋環境に思いをはせ、持続可能な漁業・養殖業とはどういうものかを考えるようになれば幸いである。海藻や海草が茂り、多様な海洋生物が生息する「豊かな海」を創生し、実際にそのさまを見てみたいと心から願う。

最後になったが、今回のプロジェクトを構想するにあたっては、大阪市立大学(現 大阪公立大学)の矢持進名誉教授、広島工業大学の石垣衛教授、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合の堀正和顧問、東京大学の北澤大輔教授、日東製網株式会社の細川貴志博士をはじめとする多くの方に貴重なご示唆をいただいた。心よりお礼を申し上げたい。

No.63「漁」

海に囲まれたわが国。その周辺はさまざまな魚介類が生息する世界でも有数の好漁場であり、豊かな食文化も生み出してきました。しかし近年、気候変動などにより近海での漁獲量が減少傾向にあることに加え、食生活の多様化などにより、日本の水産業が危機的状況にあるとされています。

本号では、日本ならではの海の恵みを次世代に受け継ぐことを願い、漁業の今、そして未来を考察します。大林プロジェクトでは、大阪湾を舞台に、「おさかな牧場」と名付けた環境負荷の少ない持続可能な漁場を構想しました。

(2024年発行)

-

グラビア:描かれた漁・魚

- 全編を読む

-

魚食文化の歴史―発酵魚食を中心に

佐藤洋一郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム館長、総合地球環境学研究所名誉教授)

- 全編を読む

-

海と魚と漁業の未来 ―生物多様性と環境保全

松田裕之(横浜国立大学名誉教授、同大特任教授)

- 全編を読む

-

10年後の食卓―水産GXへの挑戦

和田雅昭(公立はこだて未来大学教授、同大マリンIT・ラボ所長)

- 全編を読む

-

漁あれこれ

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

「大阪湾おさかな牧場」構想ーきれいな海から豊かな海へ

構想:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(14) 海草の家

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

魚文化あれこれ

- 全編を読む