本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

ここからは、プロジェクトチームによる読み解きによって明らかになった事実と、それに基づく推測の過程を詳しく見ていくことにしよう。

1 江戸時代の新しい都市

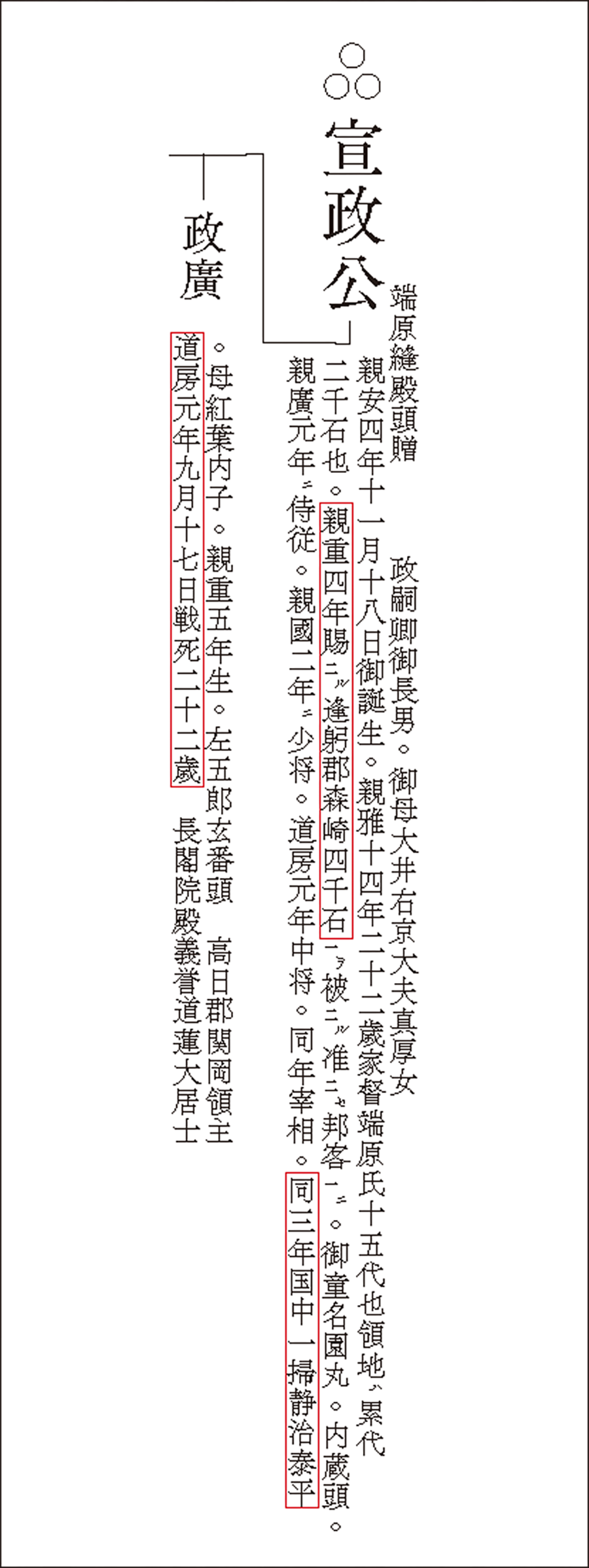

端原氏城下絵図」中央部に描かれた「御所中」の主は、「端原氏系図」によると、15代当主の宣政である。では、城主の宣政は、どのような時代に、どのような街を治めたのだろうか。

系図によれば、端原氏はもともと「勝山氏」という氏族の家臣であった。「端原氏城下」成立の3年前、道房元年に宣政の五男である政廣が戦死しており、ほかにも戦死者2名、誅殺者1名の記録がある。そして宣政の説明として、道房3年に「国中一掃静治泰平」と記されている。つまり3年前には戦があったが、宣政が1年前に戦を終わらせ、勝山氏に代わり国・城下を平定して治めていることが読み取れる。

端原氏は、もとは別の領地を治めていたが、戦乱を収めて新たに端原氏城下を興した。安定した平和な世の中になって、この地に新たな理想の街をつくろうとしたのではないだろうか。

ほかに、系図からは、①端原宣政の側室に町人の娘が2人いることから身分制が強固な時代とは考えにくいこと、②「端原」の名字は宣政の14代前の先祖が領地の名前をとって名乗りはじめており、地名を名字とするようになった鎌倉時代から相当の期間が経過していることが読み取れる。さらに絵図を見ると、堀や河川の一部が石垣で護岸されているが、これは江戸時代以降に用いられる技術である。

以上のことから、プロジェクトチームは時代背景を本居宣長の生きた江戸時代中期と想定した。

【端原宣政略年譜(端原氏系図より作成)】

| 親安4 | 宣政誕生 | |

| 親安10 | 北御方(宣政正室)誕生 | |

| 親雅13 | 北御方と結婚 | |

| 親雅14 | 家督を継ぐ | |

| 親雅15 | 長男・宣繁誕生、母死去 | |

| 親重4 | 森崎に領地を賜り邦客に准ずる | |

| 親廣元 | 合戦が起こり、大侍の九田義長が戦死 宣政は侍従に昇進 |

|

| 親國2 | 少将に昇進 | |

| 道房元 | 合戦が起こり、宣政の息子端原政廣、大侍浅山徳宗、 大侍藤倉忠光、御邦客の一族大井真茂が戦死し、 御邦客の一族和崎惟兼が誅殺される 宣政は中将、次いで宰相に昇進 |

|

| 道房2 | 北御方死去 | |

| 道房3 | 国中一掃静治泰平 | |

| 正元 | 前君主の長森殿に代わり城主となる |

2 計画された都市

計画的に設定された市街地のゾーニング

「端原氏城下絵図」中央部に描かれた「御所中」の主は、「端原氏系図」によると、15代当主の宣政である。では、城主の宣政は、どのような時代に、どのような街を治めたのだろうか。

まず一見して気づくのが、城主が居住する「御所中」を中心に、市街地全体が武家地、町人地、寺社地、さらに郊外の農地など、機能ごとに明確に描き分けられている点である。

武家地に関しては「端原氏系図」に記された内容をもとに、「御分家」「御邦客」「御大侍」など身分の高い武家が堀と塀によって囲まれた「御所中」の南側(郭内)に配置される一方、その北側には下級武士の屋敷が密集して描かれている。そして、その南側と周囲に町人地、都市の周縁部には寺社地が広がる。

実際の城下町でも、武家地、町人地、寺社地等に区分されているが、地形や既存の土地利用による制約からここまで明確になっていないのが実状である。

これらのことから、端原氏城下は入念に計画された街づくりが行われたと推察される。

【ゾーニングと人口想定】

正確な碁盤目状に整備された居住区

端原氏城下は、南北・東西に一直線に伸びる通りによって碁盤目状に区切られ、それぞれの通りにすべて名前がつけられている。ちなみに同時代の城下町では、通りが正確な碁盤の目になっていないことも多い。例えば、宣長の故郷の松坂の通りも碁盤目状ではなく、後に随筆『玉勝間』において「町すぢゆがみ正しからず」と表現している。また、彼が町割りを参考にしたと思われる憧れの京都も、碁盤目状ではあるが斜めや曲がった道もあり、これほどまでに直線的な通りで構成された街は現実には存在しない。

また、当時の京都図などは縦と横でスケールが異なり、本来正方形の街区が長方形に描かれたり、通りの名前が書かれていないこともあったが、「端原氏城下絵図」のスケールは縦と横が同一で、すべての通りの名前が書かれているため、当時の京都図などと比べ、正確に都市を表現した地図であると言える。

さらにプロジェクトチームが通りの名前をすべて洗い出し、松坂や京都にある通りと照らし合わせた結果、京都と同じ名前の通りは「扇丁」「カミヤ丁」など数箇所あったものの、松坂には実在しない名前ばかりであることがわかった。京都への憧れを持ちつつも、実在の都市名を避け、独自の街を計画していたように思われる。

端原氏城下の都市規模と居住人口の推定

プロジェクトチームは、端原氏城下の市街地の規模と居住人口の推定を行った。まず取り掛かったのは「端原氏城下絵図」の縮尺の解明である。地図上には以下の3カ所のみ距離が記されている。

- ①杉野~玉垂嶋舟渡までの距離

- ②新園﨑八幡宮東側の舟渡から玉垂嶋舟渡までの距離

- ③歌仙橋の長さ

このうち①②については、当時の地図が市街地から離れた周辺部ほど、距離の表現が正確性に欠ける例が多いことから、縮尺に基づかないノンスケールだと判断した。そこで③の実測値を採用して「端原氏城下絵図」の縮尺を約6,200分の1と設定した。縮尺から算出した市街地の面積は東西に約3km、南北に約2kmの約6km2で、現在の東京都千代田区の半分程度の規模である。

【縮尺の検討と町屋配置図】

一方、町人地では、武家地(上級)南側の町人地に多く見られる正方形の街区を一街区と定義づけ、その規模を算出したところ、一街区約9,000m2(約95×約95m)、当時の長さの単位に換算すると約50間となった。当時、江戸や京都の町割りは約60間となっており、江戸や京都に比べてコンパクトな街区として計画されていることが縮尺から判明した。なお、名古屋では約50間の町割りが存在している。

町人地では、通り名以外の表記がなく、空白になっている。当時の地図では町人地の詳細を細かく書かないことが一般的であった。

江戸時代の町人地の街区には、中央部に会所地と呼ばれる空き地が設けられ、通り沿いに町家が配置された。中央に道路が通っている街区や寺社が建つ街区も存在するが、これは、空き地に道路や寺社などが計画されることが多かったためである。一方、有力な町人の住む街区の空き地では新たに公共的な施設が建設されることが回避されたと考えられる。

人口については、江戸時代の一般的な建物の大きさを踏まえ、当時の平均的な居住人数をそれぞれの街区に当てはめて算出した。こうして町人地の一街区には200~380人が生活していると仮定し、町人地の約220街区にこの数値を適用、合計4万5,000~8万5,000人の町人が暮らしていると推定した。

武家地における居住人口も同様の手法で算出を行った。上級武士が居住する郭内では、江戸時代の彦根藩士の家族構成資料や系図に記載のある石高を参考に約8,000人と推定した。下級武士のエリアについては、各区画内に記載された屋敷の戸数に基づき、各戸4人が住んでいると仮定して、居住人口を約1万人と算出した。

これらの結果から端原氏城下の市街地の総人口は6~10万人と推定された。また、1730年の京都の洛中の人口から人口密度を計算し、この地図のエリアに当てはめたところ、約8万8,000人という結果が出た。二つの別のアプローチで導き出した値が近いことから、プロジェクトチームはこの推定人口が妥当であると判断した。

この人口推定作業の過程で、縮尺のスケールに従って、各街区に当時の標準的な大きさの町家や武家屋敷を配置したところ、そのほとんどがピッタリと区画内に収まった。

このことから、宣長が道の幅員や街区、人口規模等を緻密に計画し、さらに当時の武家屋敷や一般家屋のサイズ感を正確に把握したうえで、居住区画を精密に設計していたことがうかがい知れる。宣長の都市計画が正確に表現された地図であると言えるだろう。

君主宣政と城下の位置についての考察

君主である宣政は、どのような地位の大名なのだろうか。系図に記された家臣の石高は合計28万石であり、領地は22郡にまたがって存在している。そこから推定される宣政の石高はおよそ50万石から90万石で、宣長の住む松坂を治めていた和歌山藩、あるいは和歌山藩と同じ御三家の尾張藩あたりの大名と同等と考えられる。人口の面から見ても、尾張藩の城下町である名古屋が10万人弱で、6~10万人ほどと推定される端原の人口と同じかやや上回る程度の規模のようである。

端原氏城下がどのような場所に位置するかについては、港より二里半という表記があり、海から10kmほど離れていることがわかる。川の流れの方向から、海は地図の左側、西方向にあると思われる。

一方、そこが日本のどの地方にある想定なのかはわからなかった。手がかりは、山間部に針葉樹林と広葉樹林、それに梅や桜の木が描かれていることである。これらが同時に存在することから、極端に寒い北国や、針葉樹林の少ない南国は除外できるが、日本の大部分の地域が該当する。

宣長は後年、松坂の所在する伊勢国を「暑さ寒さも、他国にくらぶるに、さしも甚だしからず」と評しており、こうした温暖で過ごしやすい地域を想定していた可能性が高い。

No.64「地図」

地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。

私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。

(2025年発行)

-

グラビア:これも地図?

- 全編を読む

-

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

- 全編を読む

-

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

- 全編を読む

-

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図雑学

- 全編を読む