本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

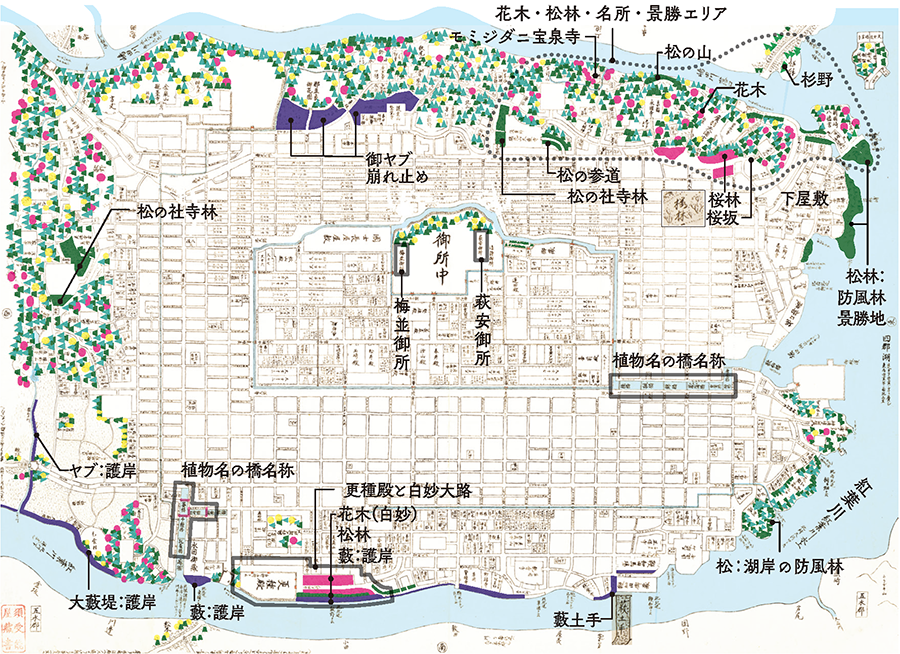

5 環境共生や景観に優れた都市

地形の特徴と高低差の検証

プロジェクトチームは、地図の3D化に向けて、地形の読み取りと高低差の検証に取り掛かった。地図の周縁部には古地図で用いられる坂や階段の表記がある。また、御所中の北側と武家地の間には高低差を示すような複数の平行線が描かれ、街中にも細やかな微地形が描かれていることがわかった。また、山裾には落差のある滝と見られる表現も施されており、端原氏の城下やその周辺環境は変化に富んだ地形であったことが読み取れる。

【細部の判読】

【地図からの地形の読み取り】

一方、川に注目すると、古地図では川の名前を上流から下流に向かって書くのが一般的である。これに従うと北側の嶋田川が西から東に流れ湖に流れ込む。そして南側の紅葉川は東の湖から西に向かって流れていく。さらに、地図西側のマスガハトヲリには北から南に流れるマス川が描かれている。これによって市街地は北から南に、かつ東西にも、複雑によじれながら傾斜していることがわかる。

また、若き宣長が影響を受けたと推察される京都鴨川の河床勾配や松坂の地形勾配とも照らし合わせ、端原氏城下全体が0.3~0.5%程度の傾きを持っていると仮定した。そして、これらの情報を手掛かりに等高線を描き、主要地点の高さを具体的に設定してモデリングを行い、さらにモデルから等高線を抽出することにより、精緻な市街地の地形を明らかにした。

【仮モデルの作成】

【仮モデルからの等高線の抽出】

【重ね合わせによる調整】

周囲の山々の高さと距離の推定

一般的な古地図では、市街地を取り囲む山々は、水平距離を圧縮して描くことが多い。そこで、同年代に作られた京都の古地図および現代の地図を比較して、地形表現に関するヒントを得た。

【京都御所から主な寺社・山(◯)への実際の距離と高さ】

【寺社・山の古地図と現代の地図における位置比較】

京都の古地図では、市街地はほぼスケールどおりになっているが、周囲の山々までの距離や山中の道などについては地図の長手方向が1、短手方向は1/2の比率で描かれていることがわかった。仮に京都の古地図の平面形状と、昔も今も変わらない山の標高をもとに山の立体化を試みると極端に急峻な姿になってしまう。「端原氏城下絵図」の立体化にあたっては、京都の山の標高を参考に、山の高さを200~300m程度と想定し、奥行を山が描かれた範囲の2倍として立体化すると、自然な山の形状になることがわかった。

【山の立体化(高さ1倍、奥行き2倍)】

景観軸の読み取り

次に「端原氏城下絵図」に描かれた周辺の山々や景勝地と思われる場所、それらと城下の関係性を見ていくと、宣長は眺望などの景観にも配慮していたように思われる。その例を以下に示す。

- ①歌仙橋の架かる方向が景勝地である「玉垂嶋」への軸線になっている。

- ②「玉垂嶋」近くの湖畔に武家の下屋敷が多く見られる。

- ③城下の大路や通りの延長線上に周辺の山々の頂きが設定されている。

- ④歌仙橋の文字の向きから「御殿濵―歌仙橋―御所中」を結ぶ軸線がわかる。

- ⑤「ゴゼンマチトヲリ」が、山と水辺や、重要な施設をつなぐ街の景観軸となっている。

【景観軸の読み取り】

④については御殿濵から歌仙橋越しに御所中を望みながら宴を催す施設ではないかと想像する。これらの景観軸の存在は、宣長が周辺の山々や景勝地などと街との視覚的な関係を重視していたことの表れであると考えている。⑤については、朱色の門がある施設(山側の端原氏の施設らしき場所〈紫色〉と、水辺側の更種殿〈白妙御所〉)が結ばれている。水辺側には橋のある堀や蔵、船着場があり、軸線の途中には、郭内と郭外をつなぐ朱色の門が連なる。

また、景観軸の重要な起点となる歌仙橋については、宣長が地図作成前に訪れた京都の三条大橋の形状を参考としたのではないかと推察する。秀吉時代の橋の長さは61間、江戸時代は改修時期によるが、61間~57間と歌仙橋の大きさと同規模であったためである。

歌仙橋は京都の三条大橋をモデルとした太鼓橋構造の大きな橋であると推測される。

宣長の体験・原風景が織り込まれた都市

御所中から景勝地玉垂島を見る軸線の先には何が見えたのだろうか。

プロジェクトチームは、宣長が思い描いた風景を想像する過程で、その軸線を日本地図の上に落とし込んだ。軸の起点を宣長の故郷松坂とし、東へと延長していくと、それは富士山を通過し江戸へと至る直線となった。反対に、西方向に伸ばしていくと、伊勢富士に突き当たり、その先は奈良の吉野水分(みくまり)神社へと至る軸線となった。つまり、景勝地玉垂嶋から御所中への軸線を西の方にずっと伸ばすと、松坂から伊勢富士を見た方向や、あるいは松坂から富士山を望み、その先の江戸に向かう軸線と角度がちょうど一致する。

伊勢より富士山を望む

松坂で生まれ育った宣長は、北東方向、時計の2時の方向に眺望の良いものがあるという記憶や原体験があったからこそ、端原氏城下の北東2時方向に景勝地的なものを設定したのではないか。

なお、吉野水分神社は、宣長の父が子授け祈願したところで、宣長はそのおかげで生まれたと母に聞かされて育っている。単なる偶然やこじつけかもしれないが、この都市にはこうした宣長の原体験、心象風景がさまざまな形で詰め込まれているように感じられる。

自然豊かな環境と景観の創出

最後に、宣長が描いた豊かな自然環境や多様な植生の表現についても触れておきたい。

前述のように周囲の山々には針葉樹、広葉樹が混在して描かれ、湖畔には松林、河川護岸には薮土手の竹などが丁寧に書き込まれている。また、嶋田川を望む山の裾野の小さな一角には、モミジダニ宝泉寺という寺院があり、その周りには広葉樹、おそらくモミジと思われる樹木の書き込みが見られた。季節感に富んだ表現もなされ、桜の木や梅林などもあり、しかも写実的である。

プロジェクトチームでは、まず植物を示す絵と言葉をピックアップし、マツなどの特徴的な表現について特定を進めた。また「白妙(※2)大路」など、植物と思われる名前がつけられた通り沿いの並木などは、その名の樹木であると推定した。

【植栽分布図】

なお、白妙大路の先には「更種殿」の屋敷があり、白い花木に満ちた、人の集まる場を示す可能性を考えている(※3)。

「桜林」など、絵に言葉が添えられている場所もあった。さらに、それらの推定を補完するため、洛中洛外図や江戸時代の名所図会など、同時代の史料と比較検討し、絵図に描かれた樹種などを推定した。さらに、樹種ごとに色分けした。

清水寺境内には桜の森が広がり、寺の周辺には紅葉と見られる広葉樹が多数描かれている。

背景の山は常緑針葉樹のマツで覆われているが、スギなども数本見られる。

(神戸大学附属図書館 所蔵)

出典:国書データベース

https://doi.org/10.20730/100345432

ランドスケープの専門的見地から、当時の環境を考えると、おそらく針葉樹はスギ、ヒノキ、マツ、広葉樹はカツラやカエデ、桜、梅などであり、それらがバランスよく配置された混交林であると推定された。宣長は、彩り豊かな植栽が四季折々に楽しめる美しい里山の景観を想像していたのではないか。山々の尾根や山裾を縦断する道も設けられ、尾根道や渓谷、滝、寺院、水辺の自然を楽しむ人々の姿も思い描いていたであろう。

【宣長の意図が感じられる樹種配置】

城下においても、複数の橋の名前に、桂、楓、菖蒲、白菊、柏などの植物名が用いられている。また、御所中には、「梅並御所」「萩安御所」など、春と秋を代表する植物名を用いた記述がある。

単に城下町を描いただけでなく、周辺の山や湖、川も含めて多様な自然が表現されている。若き日の宣長は、都市と自然の両者を一体的な環境全体として捉えようとしていたのではないだろうか。

※2 白妙:コウゾの皮の繊維で織った白い布(「春過ぎて 夏来たるらし 白妙の 衣干したり 天の香具山」持統天皇『万葉集』)。山桜の品種。宣長は『菅笠日記』で奈良・多武峰(とうのみね)談山神社の桜を「ここもかしこも白妙に咲満ちたる花の梢」と表現している。

※3 白居易の詩に「更種」の言葉が使われた「令公桃李満天下 何用堂前更種花」の一節があり、屋敷内に花が満ちた様子がうたわれている。

[コラム]宣長はどこにいるか?

「端原氏城下絵図」は架空の地図であるが、宣長が理想の都市として描いたものとするならば、宣長はこの街のどこにいるのだろうか。宣長がこの絵図について書き残した記録は存在しないため、以下は一切想像となるが、あえて考えてみることとしたい。

宣長は町人であるが、少年時代から平家物語などの軍記物語や、系図への関心が強かった。こうしたことと、「端原氏系図」の緻密な設定をあわせて考えると、宣長は町人としてではなく系図の中の誰かに自らを仮託していたのではないか。

絵図を描いた19歳当時、宣長はすでに父を亡くしており、若くして一家の主たるべき立場にあった。一方、結婚しておらず、子どももいない。こうした境遇と似通う人物を探すと、上級家臣である大侍の境田武蔵守という人物が目にとまる。

境田武蔵守は結婚しているが、年齢は宣長と同じ19歳であり子どもはいない。彼には弟が2人いるが、幼名はそれぞれ京二郎、京三郎であることから、彼の幼名は京太郎または京一郎であることが示唆される。

宣長にとって実在の理想の街である京都への憧れは、絵図のあちこちから感じ取れる。宣長が自らを境田武蔵守に仮託しているならば、絵図だけではなく系図にも京への憧れを密かに入れたように思える。

絵図の中で境田武蔵守の屋敷の場所を確認してみよう。(【「端原氏城下絵図」読み解きマップ】参照)上屋敷は大通りである中筋から背を向けた位置にあり、松坂にある宣長の自宅と伊勢街道との関係に近い。また、下屋敷は「和野ノワタシ」に近く、この町の特徴である舟運をよく眺められる位置にある。飯野権現の御旅所にも近く、同社の祭礼を間近で楽しめる場所であっただろう。街の豊かさを特に実感できる場所である。

終わりに

以上、プロジェクトチームは、19歳の宣長が物語を紡ぎながら描いた架空の「端原氏城下絵図」を立体化し、その細部までを読み解いた。その検証過程で、同絵図は、単なる架空地図ではなく、宣長の都市や環境に対する理念が複眼的な考察とともに織り込まれた「理想の都市像」を描いた地図であることが明らかになったと考えている。

最後になったが、今回のプロジェクトにあたっては、本居宣長記念館、同館名誉館長の吉田悦之氏、そして歴史地理学・文化的景観学が専門の京都府立大学の上杉和央教授から、「端原氏城下絵図」および「端原氏系図」の読み解きやその解釈について、さまざまな示唆をいただいた。

プロジェクトチーム一同改めて謝辞を申し述べたい。

No.64「地図」

地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。

私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。

(2025年発行)

-

グラビア:これも地図?

- 全編を読む

-

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

- 全編を読む

-

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

- 全編を読む

-

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図雑学

- 全編を読む