本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

3 人・物・情報が集積する都市

市街地を囲む大路の回遊性

端原氏城下では、周囲を取り囲むように「鹿丸大路」「天神大路」「廣町大路」「旗巻大路」という4本の大路が東西南北に張り巡らされており、これらを含む合計10本の大路が物流・人流のメイン動線として機能し、都市の回遊性を確保している。

【主要な大路と都市の出入口】

また、市街地の西南端に位置する琵琶町の先には、般坂口という関所が設けられ、そこを経由して隣町と往来する。般坂口の北側には畠が広がり、その先は山地であるため容易に通り抜けられないようになっており、唯一の陸路の出入口としての役割を担っている。また「般」という漢字には「運ぶ」という意味もあるため、般坂口は物流をメインとする出入口であったと考えられる。

【般坂口周辺図】

隣接する都市との動線

市街地には北側に嶋田川、南側に紅葉川という2本の川が流れている。嶋田川の上流(北西側)に「キヌバグチフナワタシ」、紅葉川の下流(南西側)には「サタヘグチフナワタシ」という舟渡しが設けられ、渡った先にはそれぞれ「高室へ二里」「草壁へ一里」と隣町からの距離が記されている。

これらは隣地へ向かう主要な動線の一部であり、宣長は「キヌバグチフナワタシ」から乾大路―旗巻大路―砂妙大路を経て「サタヘグチフナワタシ」へつながるルートを、この街のメイン街道として位置づけたと考えられる。そして、市街地を周回する大路によって、陸路による人や物の動線の確保を図っている。

さらに紅葉川沿いや東端の四郡湖畔には多数の「ワタシ」が置かれ、舟運によって対岸の町との人流や物流を担わせようとしたと推測される。

また、橋の数が多いのも特徴である。江戸時代、主な橋は行政が設置していたが、街中の川にはあまり橋を架けないのが普通だった。どうしても橋が必要なら、町人が自分の財力で架けなければならない。つまりこれだけ橋が多いのは、裕福な町人が多数住んでいることの証左と言える。

このように端原氏城下内は回遊性に優れ、隣接する都市との動線も整備されていることから、多くの人々が集い、さまざまな物や情報が集積する、にぎわいのある都市として発展することを意図して設計されている。宣長がかつて住んでいた松坂の家の前には伊勢街道が通り、お伊勢参りに向かう多くの人が行き交っていた。そのことが色濃く影響し、人や物があふれてにぎわう街道・大路をイメージしながら、都市を計画したと推察する。

豊かな文化が育まれた都市

宣長は文化的な趣味嗜好が非常に強く、京都に芝居を見に行ったことなども日記に書かれているが、端原氏城下の大路沿いや寺社地には、宣長が好んだ芝居小屋や弓場、馬場、祭礼に使用される御旅所(おたびしょ)といった文化的施設が配置されている。

さらに、大路が交わる角には「ヒロハヒロコウジ」「金泉山前ヒロコウジ」といった広小路が設けられている。ここで催し物などが行われ、人や物が集まってにぎわう広場としての光景を想像していたのではないだろうか。

多くの文化的施設が地図に描かれている反面、政治的な意味合いを持っている施設は御所中付近にある「政所」の1カ所だけである。しかも政所が設けられていたのは室町時代までで、通常は江戸時代には存在しない。宣長の故郷松坂には城主である大名がおらず、派遣された城代が城を守っていた。そのため当時の宣長は政治に具体的なイメージを持っておらず政治関連の施設に重きを置いていなかったのかもしれない。一方で、刑場や籠獄(牢獄)、三昧(墓地)、さらに乞食村や「御憐救所(ごれんきゅうじょ)」(お救い小屋)などの施設も配されている。都市の構成に不可欠な社会インフラや福祉に対する知見を持ち、それを地図に落とし込んでいることは、注目すべきところである。

【宣長の趣味嗜好が表れた施設や都市に必要な施設】

さまざまな景勝地の設定

北東の湖畔には、湖に浮かぶ玉垂嶋を望む景勝地も設定されている。玉垂嶋には弁財天や茶屋があり、対岸から船で渡れる行楽地となっている。ここには身分の高い武家の下屋敷が集中しており、いわゆる別荘地として利用されている。

その他にも御殿濵など景勝地と思われる場所がいくつか設定されている。

また、周囲の山々には多数の寺社が立地しており、それらを結ぶ尾根道などによって、市街地の大路のように回遊性を持たせている。これも、多くの寺社を回って参拝できる、京都の影響を受けているものと推察できよう。

4 戦のない平和な都市

戦を意識しない「御所中」の防衛

プロジェクトチームは、「端原氏系図」から、端原宣政の治世を平和な江戸時代と読み解いた。もちろん、城下絵図からも平和な時代の都市の姿が読み取れる。

「御所中」の周囲には門が7カ所もあり、他の同規模の城郭と比較して非常に多い(【景観軸の読み取り】参照)。大坂城や名古屋城のように規模の大きい城でも3~4カ所しかないのが普通である。堀幅も約7mと狭く、門の周囲に桝形等の防衛施設も設置されていないため、敵から容易に攻めこまれる状態にある。さらに、城郭の北側に下級武士の屋敷を配しているとはいえ、「御所中」の内部が北側の山から丸見えで、防衛の観点からは評価しがたい。

豊かな生活のための幅広い道

すでに述べたように、端原の市街地はまっすぐな道で構成されており、城下町に特徴的な食い違いや鍵の手状の道がほとんど存在しない。そのため戦になれば、敵は一気に城郭までたどり着くことができてしまう。

また、道の幅員も当時としてはかなり広く設計されている。御所を囲む南大路・西大路などは20~36mになっているが、大部分の道の幅員はほぼ8mと17mで統一されており、一般的な城下町と比較しても高幅員である。

こうしたことから、宣長は端原氏城下を戦の心配のない安全な街として設定したと推定される。そして、広いゆとりのある道空間を確保することで、人や物の流通でにぎわう、防衛よりも暮らしの豊かさを意識した都市計画を、地図上で表現したのではないか。

【道の幅員】

[コラム]綾倉表と前君主の息子の邸宅

郭内の正面に「綾倉表」という大きな門がある。その前の通りだけ名前がついておらず、郭内のメイン通りとつながっているので、最も主要な門だと思われる。「綾倉表」から郭内に入ると、御所中に向かうクランクしたメイン通りに出る。

興味深いことに、宣政は前君主である勝山氏の息子(長森殿)を家臣とし、このクランクの角に屋敷を置いた。こうすることで、綾倉表から郭内に入るとまず長森殿の邸宅が目に入り、クランクを曲がるとその奥に現君主の立派な城が現れる。ここを通る人々に、今の君主は端原氏であり、長森殿はその家臣に過ぎないことを強く印象づけることが目的なのではないか。

おそらく宣長の頭の中には系図の情報のほとんどがインプットされており、地図の各所にこうした仕掛けを施している可能性がある。この推測が正しいかどうか確認する術はないが、地図と系図を合わせて読み解くことで想像を膨らませ、宣長の思考回路に一歩でも近づくことが、今回のプロジェクトの醍醐味の一つである。

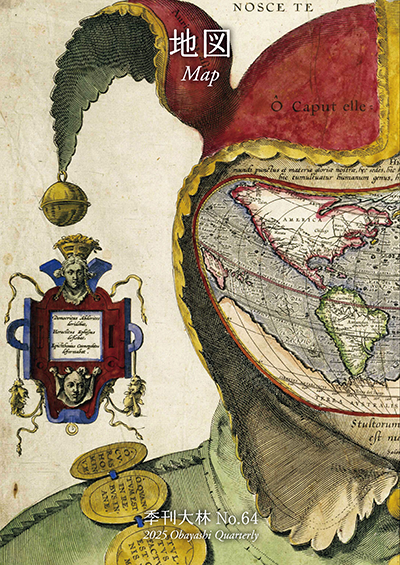

No.64「地図」

地図は、人を未知の世界へと誘い、人はその一枚にワクワクさせられます。

私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図、現代では衛星によるデジタル地図まで、様々な地図によって世界を認知してきました。世界の形や全体像が視覚化されるだけでなく、時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、様々な地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。大林プロジェクトでは、国学者、本居宣長が19歳のときに描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解き、立体復元に挑戦しました。

(2025年発行)

-

グラビア:これも地図?

- 全編を読む

-

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

- 全編を読む

-

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

- 全編を読む

-

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

- 全編を読む

-

OBAYASHI PROJECT

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

- 全編を読む

-

シリーズ 藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信 (建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

- 全編を読む

-

地図雑学

- 全編を読む