東北地方太平洋沖地震により損傷を負った東北新幹線の電化柱復旧工事を担当した。当社が担当した工事は、次の2つの工区で工区延長は96kmに及んだ。

- ① 新白河駅-郡山駅間(東京起点173.8km付近〜215.2km付近)約41km

- ② 古川駅-一ノ関駅間(東京起点341.7km付近〜397.3km付近)約55km

3月17日、雪の舞う中、仙台の高架橋での破損した電柱の作業足場の検討から復旧が始まった(写真①)

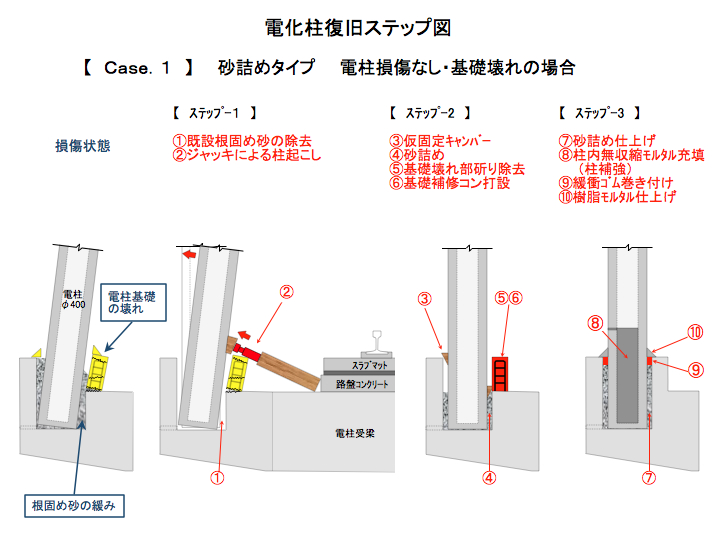

工事は、新白河駅-郡山駅間の調査から開始した(写真②)。調査の結果、大半の電柱は根固め砂が緩んだり、基礎が少し壊れたりしているだけであることが判明。そこで、コンプレッサーで砂を吹き飛ばし、ジャッキで電柱を押し起こす工法を考案。クレーンを使わず、電柱を引き抜いて立て直すよりも簡単で、工期を短縮できることから、標準的な工法として採用された(写真③)。

工事には、資機材の運搬などに線路上を走行可能な軌陸車両を使用し、保守斜路部に1日で設置できる仮設乗り入れ通路を5ヵ所設置した(写真④)。本来、軌道に保守車両を載せるには保守基地を利用し、車両が交差する場合は、保守基地や駅のポイントまで移動して入れ換えるものである。仮設通路は、通常時には採用されない設備であったが、保線、電気、土木など何十台もの保守車両や軌陸車両が行き交う中、車両の入れ換えや載線退避、資機材の搬入出に活躍した。

新白河駅-郡山駅間(約41km)の工事が終盤を迎えた3月27日、古川駅-一ノ関駅間(約55km)の電化柱復旧工事を新たに担当することとなった。工区延長は全長96km、50m間隔で線路両側に設置された電柱は約2,700本に達し、これをすべて徒歩により、両工区合わせて4日間で調査した。

新白河駅-郡山駅間の工事では郡山駅近くに宿泊施設を確保したが、古川、一ノ関周辺の宿泊施設は津波被災者の方々に供されていたため、古川から約30km離れた鳴子温泉の旅館を確保した。当時、鳴子温泉はさまざまな復旧工事の関係者で超満員状態、風呂は芋を洗うような混雑で、食事も簡素なものであった。その後は、古川市内のビジネスホテルの空きに応じて順次移動した。

古川駅-一ノ関駅間の工事を施工中の4月7日、強い余震が発生する。高架上の保守車両や軌陸車両のほとんどが脱線(写真⑤)し、脱線復旧や入れ換え・修理が必要となった。さらに、くりこま高原駅-一ノ関駅間(東京起点386.9km付近〜397.3km)約10kmについては、当初の電化柱復旧工事だけでなく、構造物調査・復旧工事も担当。工区全線55kmの再調査を2日間で実施、工程を見直した。 こうして震災から49日目の4月29日、東北新幹線は全線復旧の日を迎えた。