事業領域の深化・拡大〔4〕新領域事業

再生可能エネルギー事業の拡大

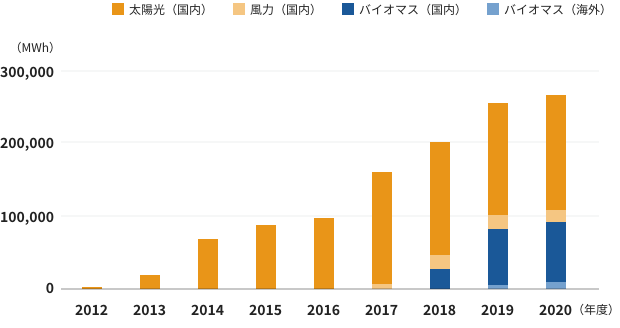

再生可能エネルギー事業分野では、すでに稼働中の太陽光発電、陸上風力発電に加えて、2018(平成30)年12月に木質バイオマス発電の商業運転を開始したほか、洋上風力発電計画の推進、さらに小水力発電、地熱発電の分野に参入を図るなど、電源ポートフォリオの多様化を進めた。

これまでに、当社の再生可能エネルギー発電事業として、約7万世帯分の年間消費電力量にあたる発電施設(太陽光28カ所133MW、風力1カ所6MW、バイオマス1カ所15MW、計約154MW)が稼働中である(2021年3月現在)。

2019年4月には 、茨城県神栖市に大林グループのバイオマス発電所として2カ所目となる「大林神栖バイオマス発電所」の建設が開始された。大林クリーンエナジーが設立した大林神栖バイオマス発電が運営する、初の輸入バイオマス専焼による木質バイオマス発電事業で、2021(令和3)年10月の商業運転開始を予定している 。燃料は持続可能性が第三者認証された木質ペレットを主とし、一部にパームオイルの搾油過程で廃棄されるヤシ殼も使用する。発電容量は51.5MWで、約11万世帯の年間消費電力量に相当する。

2020年9月には 、大林グループとして2件目の陸上風力発電事業として、青森県六ケ所村で「上北小川原風力発電所」の建設工事を開始した。三種浜田風力発電所と同様に「ウインドリフト」工法を採用し、2021年度末の完成・運転開始を予定している。発電容量は最大20.4MW(1基3.4MW×6基)で、約1万7,000世帯の年間消費電力量に相当する。

一方、洋上風力発電事業では、秋田港、能代港において2022年度中の運転開始をめざし、共同事業者とプロジェクトを進めている。我が国で最初(着床式)の洋上風力発電事業の事業者公募が行われることとなった秋田県能代市、三種町及び男鹿市では、2016年3月に開発可能性調査への着手を公表し、2019年7月には秋田県北部洋上風力合同会社を設立するなどして、事業化への準備を進めている。

2012年7月に施行された再生可能エネルギー特別措置法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)が契機となり、安定供給が可能な再生可能エネルギーとしての小水力発電に注目が高まり、小水力発電(出力1,000kW以下)への取り組みを開始した。栃木県の日光足尾小水力発電など合計10MWの発電量をめざしている。

また、地熱発電分野では、北海道の京極北部地域地熱発電やルスツ地域地熱発電に取り組んでいるほか、2020年7月には、日本初の地熱発電電力を利用したCO2フリー水素を製造する実証プラントを大分県玖珠郡九重町に設置し、実用段階に向けた実証実験を行っている。

PPP事業の伸長

国内PPP事業分野では、政府が従来型のPFIに加えコンセッション方式を推進し、地方自治体からの出件数も増加するなかで、当社は各支店・グループ会社との協働により、新規案件の受注に注力した。その結果、2015(平成27)年度にPFI子会社31社の売上高は225億円だったが、2019年度には474億円と大幅に伸び、営業利益についても同様に大きく増加した。

一方、当社がこれまで事業運営を行ってきた案件の事業期間が終了し、引き続き維持管理、運営業務のみ継続するPFI案件も増加しており、大林ファシリティーズが代表企業となってチームを組成して対応している。

大林グループではさらにPPP事業への取り組みを強化することにより、グループ全体の収益拡大をめざした。

この時期の主な案件には、2017年11月に落札した大阪第6地方合同庁舎(仮称)整備等事業がある。大阪市内に分散し老朽化が進んでいた近畿地方整備局、近畿管区警察局、近畿管区行政評価局、大阪法務局、大阪公安調査局、大阪航空局を集約し、災害応急対策活動の拠点施設を整備するもので、当社は設計・建設、維持管理業務、運営業務、独立採算(食堂・売店・自動販売機運営)を受託した。2018年3月には、(仮称)箕面船場駅前地区まちづくり拠点施設整備運営事業を受注した。北大阪急行線の延伸に伴い、新駅前に文化ホール、生涯学習センター、図書館、地下駐車場およびカフェなどの付帯施設を整備し、うち文化ホール、地下駐車場および付帯施設を独立採算により運営・維持管理するPFI事業であった。

また、2019年11月には、京都市上下水道局南部拠点整備事業(2022年5月供用開始予定)を落札した。京都市南部エリアの事業・防災拠点として京都市上下水道局の新庁舎を建設する計画で、2020(令和2)年6月に基本設計が完了した。2020年1月には、新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業を落札。青森県は2025年度の青森国民スポーツ大会に向けて、新青森県総合運動公園に屋内50メートルプールを建設する計画で、2024年4月の供用開始をめざしている。

蓄電池を活用した新しいビジネスモデルの創出

当社は2020(令和2)年3月、次世代型(バイポーラ積層型)リチウムイオン電池である「全樹脂電池」(All Polymer Battery)の開発を行うAPB株式会社に出資し、蓄電池を活用した新しいビジネスモデルの創出に取り組んだ。

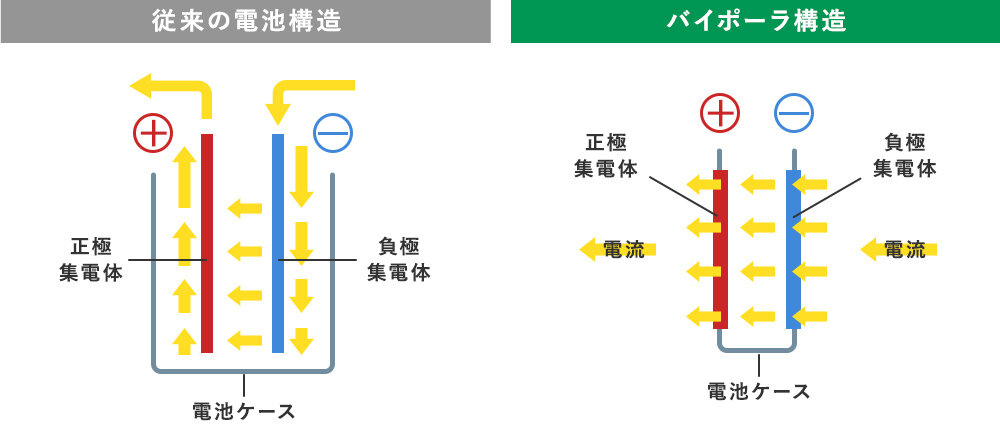

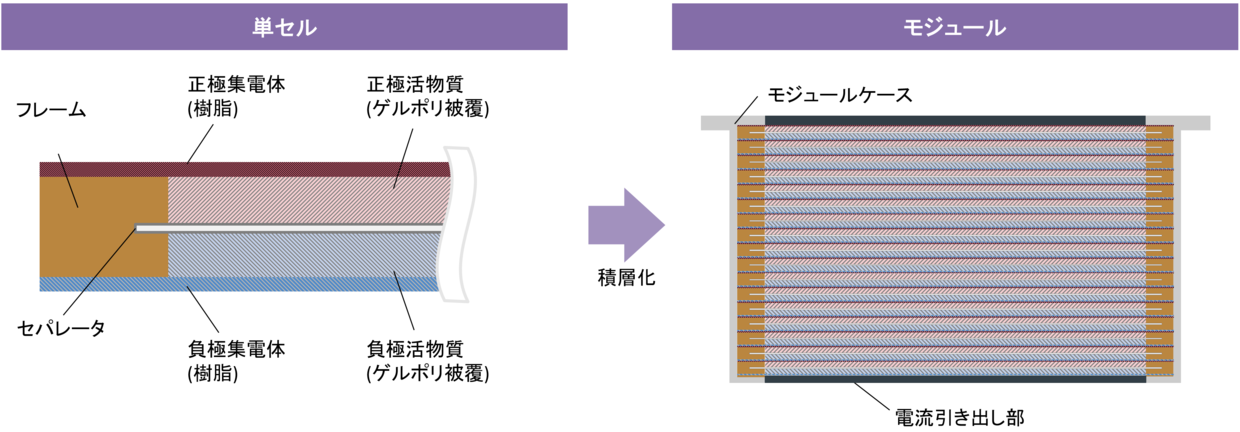

「全樹脂電池」は、電流が電極と並行に流れる従来型リチウムイオン電池とは異なり、電流が電極の厚み方向と垂直な方向に流れるバイポーラ構造になっている。この構造をとることで、正極・負極の素材に金属に比べて電気抵抗が高い樹脂集電体を採用することが可能となり、異常時信頼性が向上した。また、電池セルをそのまま重ねて直列に接続できるため、従来型リチウムイオン電池に比べて部品点数の減少や製造プロセスが簡略化できる。さらに、これまでにない高いエネルギー密度を実現し、セルの大型化が可能で形状自由度が高いことも特徴である。

当社のAPB社への出資は、建設会社として初めてのことだった。今後は、全樹脂電池の異常時信頼性の高さや、セルの大型化が可能で形状自由度が高い特徴を活かし、新たな方法での建造物への蓄電池の実装、再生可能エネルギーのうち不安定電源とされる太陽光および風力などの安定電源化、スマートシティおよびマイクログリッドへの導入など、ビジネスモデルの創出をめざす。

「新領域」の拡大に向けた取り組み

近年、大きな社会課題の一つであるカーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギー、水素、スマートグリッドなどを融合したグリーンエネルギーの重要性が高まっている。

こうした状況のもと、当社は全グループの技術とノウハウを結集し、顧客へのエネルギー・ソリューション提供を進めていくため、2021(令和3)年4月、テクノ事業創成本部を改組して「グリーンエネルギー本部」を新設した。

同本部は、再生可能エネルギー発電事業で培ってきたノウハウや多様なエネルギー供給能力などを活用して事業を推進するとともに、蓄電や水素製造・貯蔵等の次世代技術を見据えた新たなビジネスの事業化を図るなど、グリーンエネルギーのバリューチェ―ン全体からの収益機会創出をめざしている。

そのほか、テクノ事業創成本部ではPPP事業およびその他新領域事業を担っていたが、PPP事業については、さらなる事業推進のためにPPP事業部として独立させた。一方、その他新領域事業については、新領域事業の探索とビジネス化の実証・実現を図ることを目的に、グローバル経営戦略室経営基盤イノベーション推進部のオープンイノベーション推進ユニットとテクノ事業創成本部の新規事業推進ユニットを統合し、「ビジネスイノベーション推進室」を設置。これに伴い、政策および市場ニーズなどの外部環境に関するデータ収集および分析を行う部門として、「グローバル経営戦略室経営基盤イノベーション推進部」を改編し、「マーケット・インテリジェンス部」を設置した。

インドネシアでの太陽光型植物工場による大規模水耕栽培の取り組み

大林組は、Gallant Venture Ltd.(シンガポール)の子会社であるPT. Persada Hijau Cemerlang(ペルサダ ヒジャウ チュムルラン、インドネシア)と、熱帯気候に適応した太陽光型植物工場によるミニトマトと葉物野菜の大規模栽培の実現および流通販売網の確立を目的に共同実証研究契約を締結した。

コロナ禍の影響により計画の中断、見直しがあったものの、2021(令和3)年5月からインドネシアのバタム島で試験栽培を開始、同年8月からシンガポールで試験販売を行い、事業性の検証を実施する予定である。

大林組は、この実証実験を通じて、2014(平成26)年11月に設立した大林グループのオーク香取ファームの太陽光型植物工場(千葉県香取市)で得た大規模水耕栽培のノウハウに加え、空調による温度管理などの独自技術を適用することで、高度に環境制御された太陽光型植物工場における高品位作物の安定大量供給をめざす。

東南アジア地域では、近年の経済成長による所得の増加や健康志向の高まりなどを背景に、高品質で安全な食材に高い関心が寄せられている。実証実験では、東南アジア地域における流通手段と経路を確立するとともに、同地域における中間所得者層以上をターゲットとした市場性の調査および販売先の開拓を行い、将来の大規模事業化の可能性を検討している。