スーパーバイザー

Supervisor

分野の枠を超えて研究開発を支援

研究者としての豊富な経験や実績を活かし、研究部に属さず、分野を横断して、

研究や技術開発はもちろん、研究所の運営管理や研究員の支援を行っています。

Future Technology Creation

未来技術創造

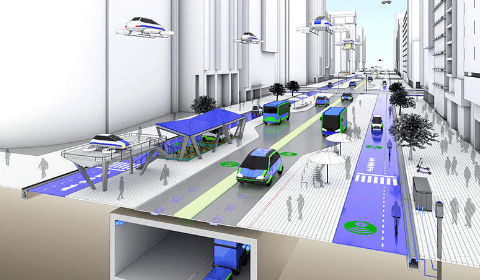

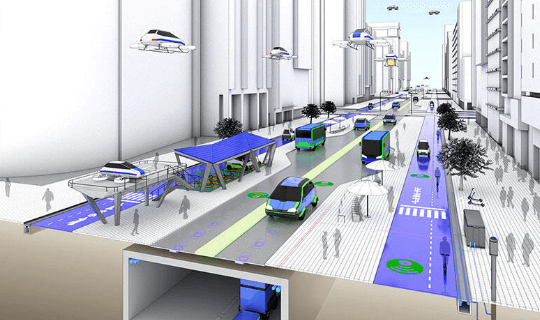

しなやかな未来を創造

「地球・社会・人の持続可能性」が実現した「しなやかな未来」を創造するため、中長期にわたる社会の課題に対して産・官・学・民の垣根を越えて関係者と連携し、社会・生活変革や技術革新を起こして、時代が必要とする社会インフラやソリューションの提供をめざしています。

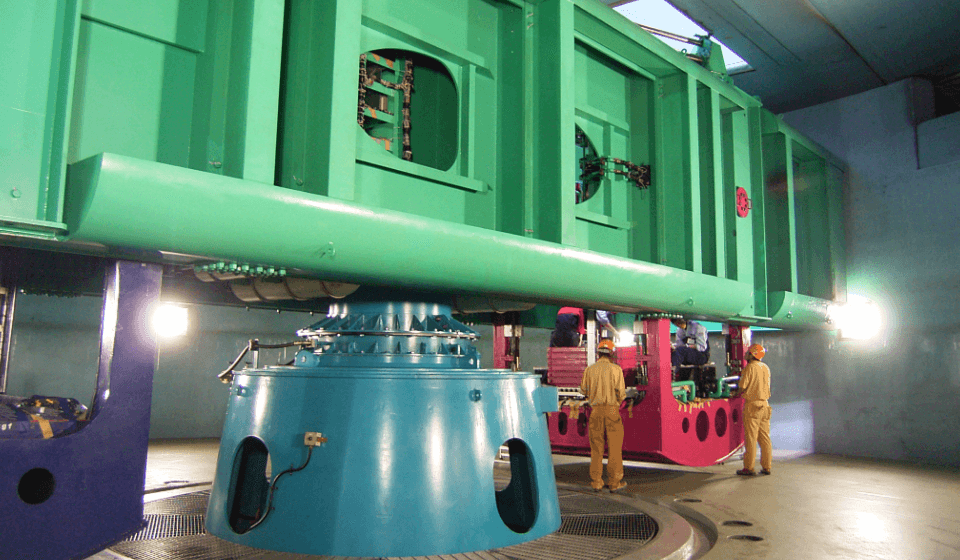

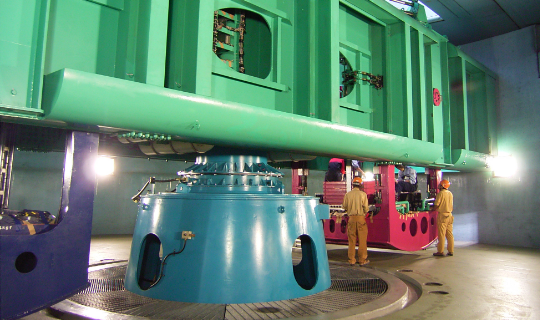

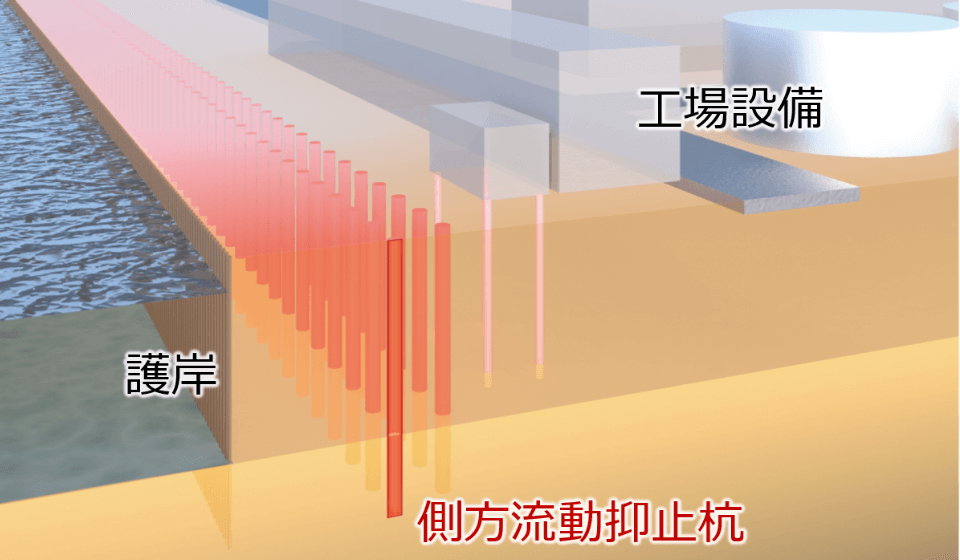

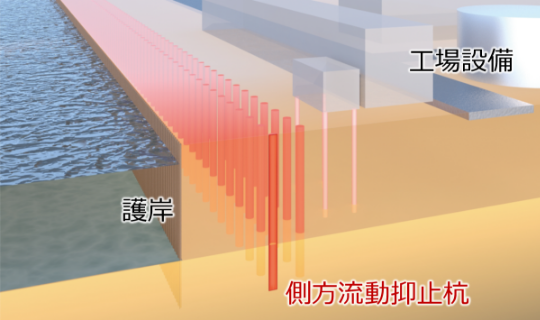

Building Foundation Structure

建築基礎構造

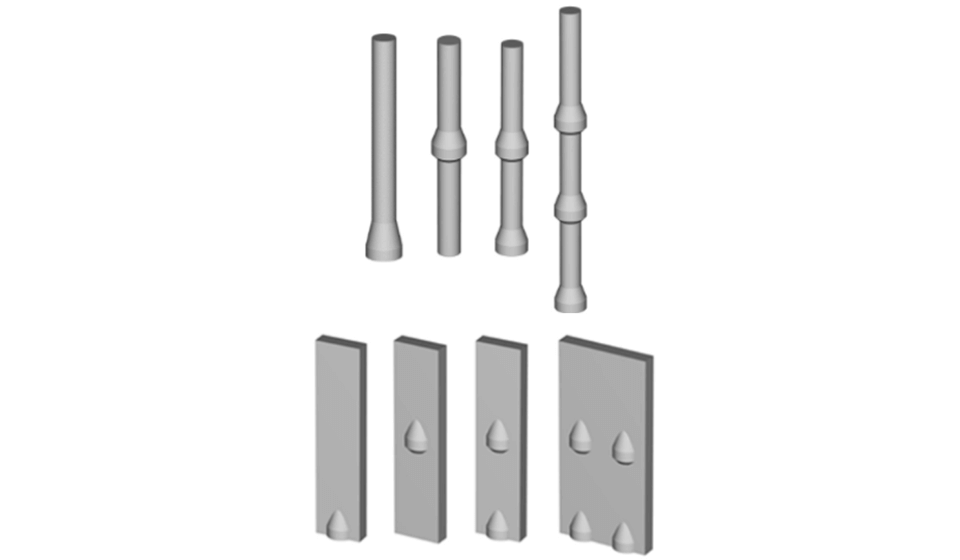

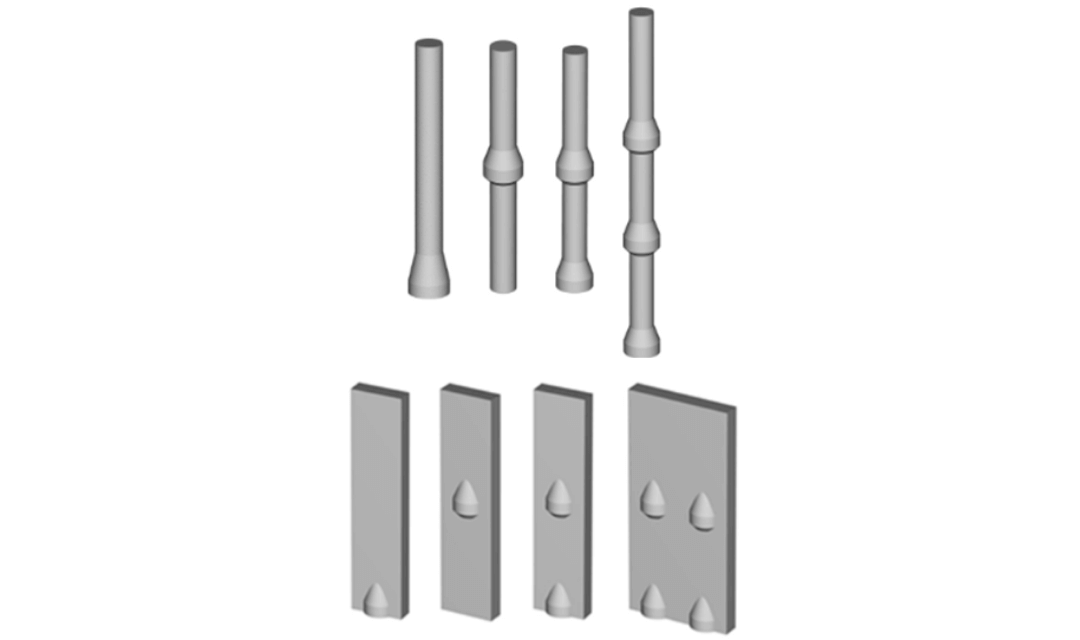

しっかりした礎を築きます

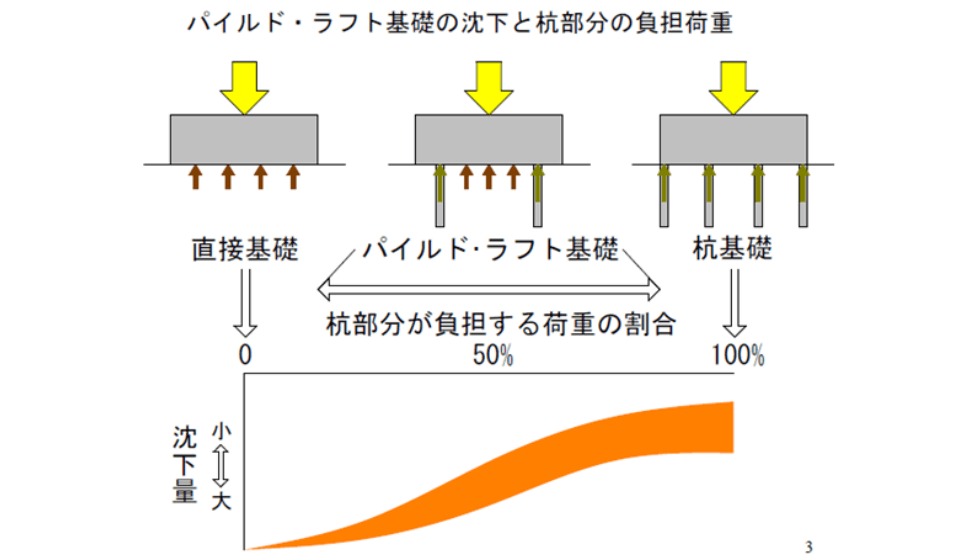

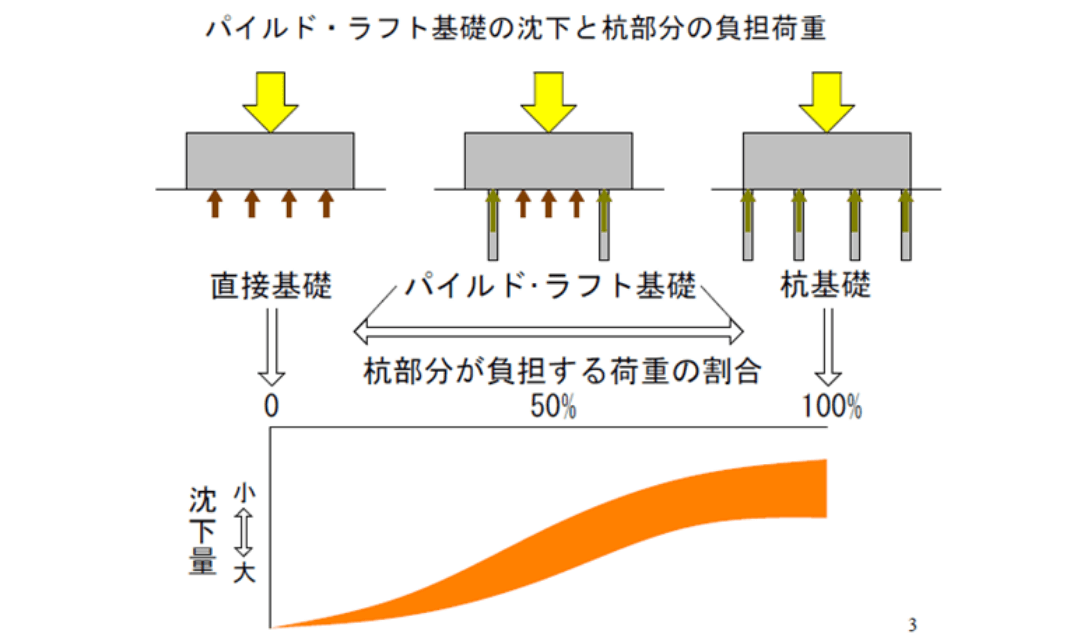

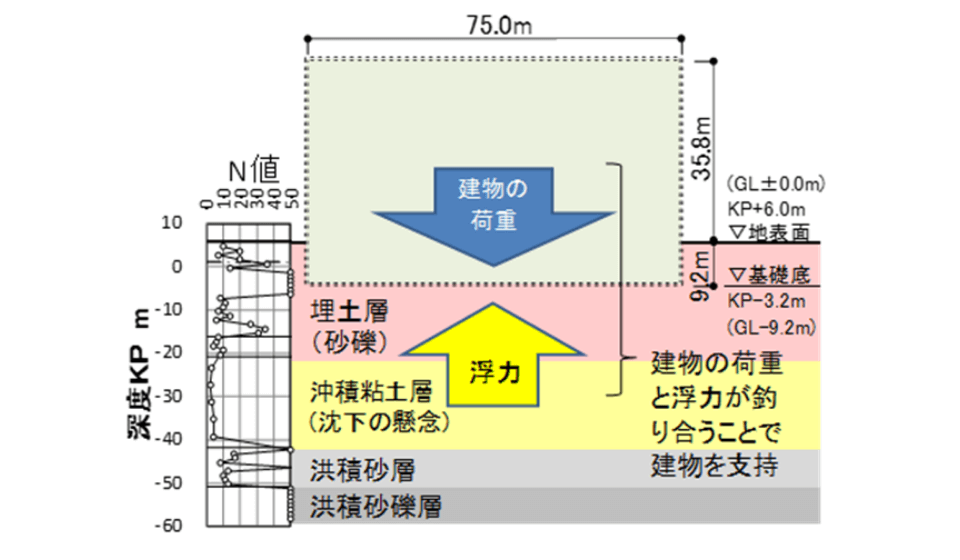

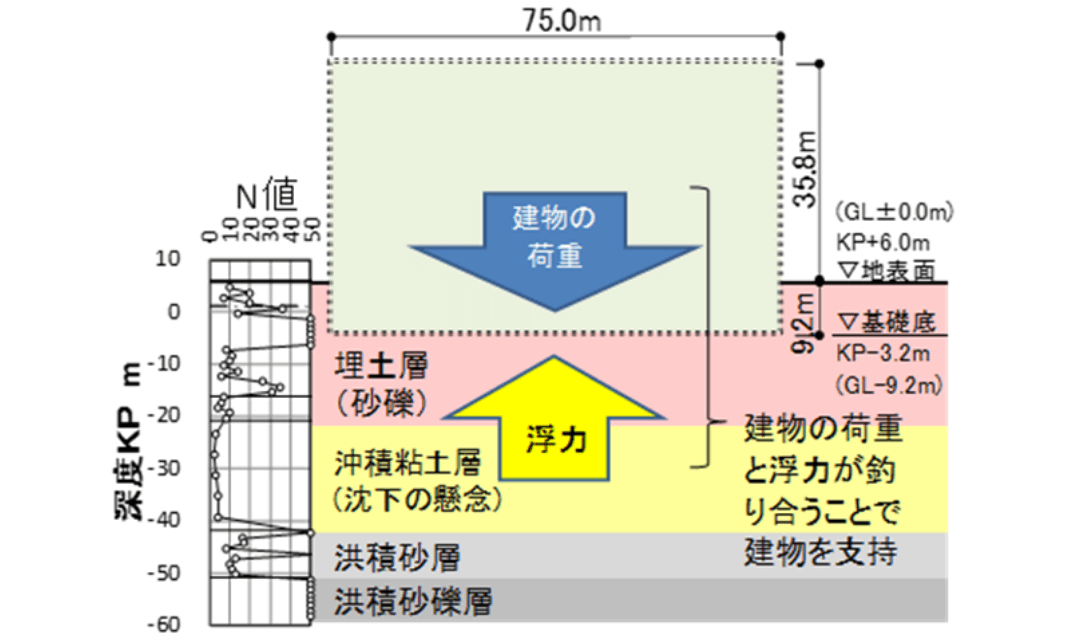

基礎は地中にあるため、普段は全く人の目に触れることはありません。しかし、文字どおり建物を支える「縁の下の力持ち」となる重要な構造物です。建物を支持する基礎に求められる性能は、「有害な沈下や傾斜を起こさず、地震時にも安全に建物を支持すること」であり、このような性能と品質を合理的に確保できる基礎の技術開発に取り組んでいます。

建物の重さ・大きさ・高さ・重要度・地盤の硬軟・地震時の挙動・コスト・工期などを考慮に入れて、お客さまのニーズに応える最適な基礎を提案し、これまで多くの実績を積み重ねてきました。多くのノウハウを活かし、今後も安全・安心かつ合理的な基礎を提供していきます。

関連技術

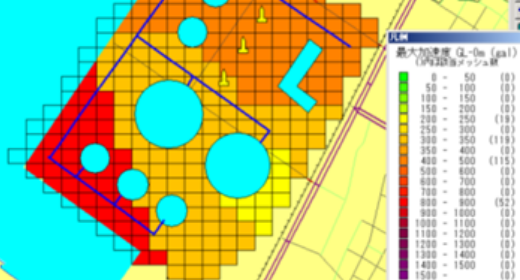

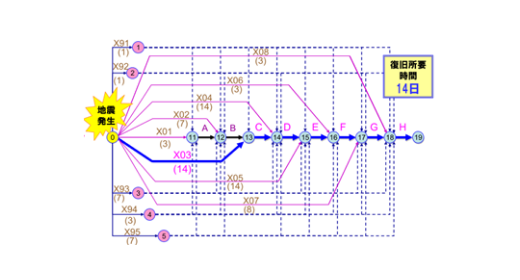

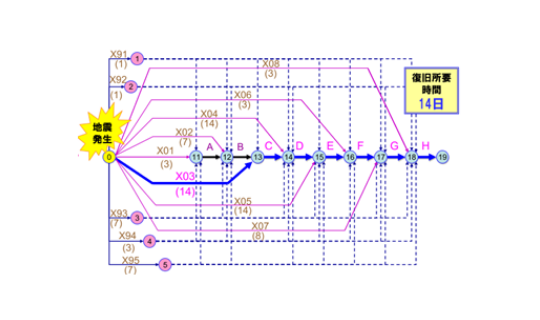

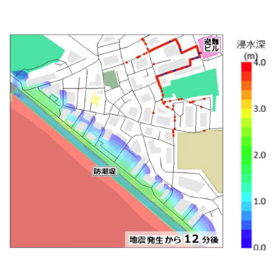

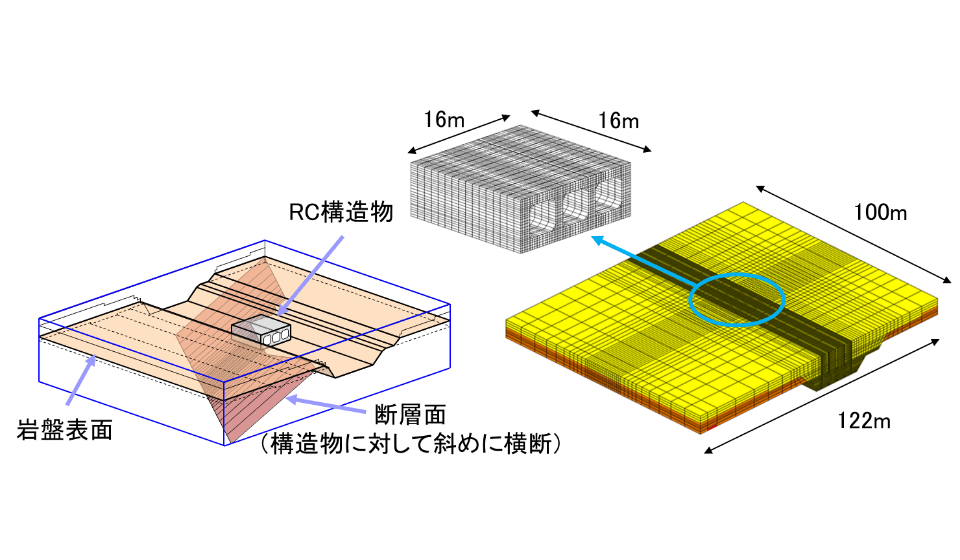

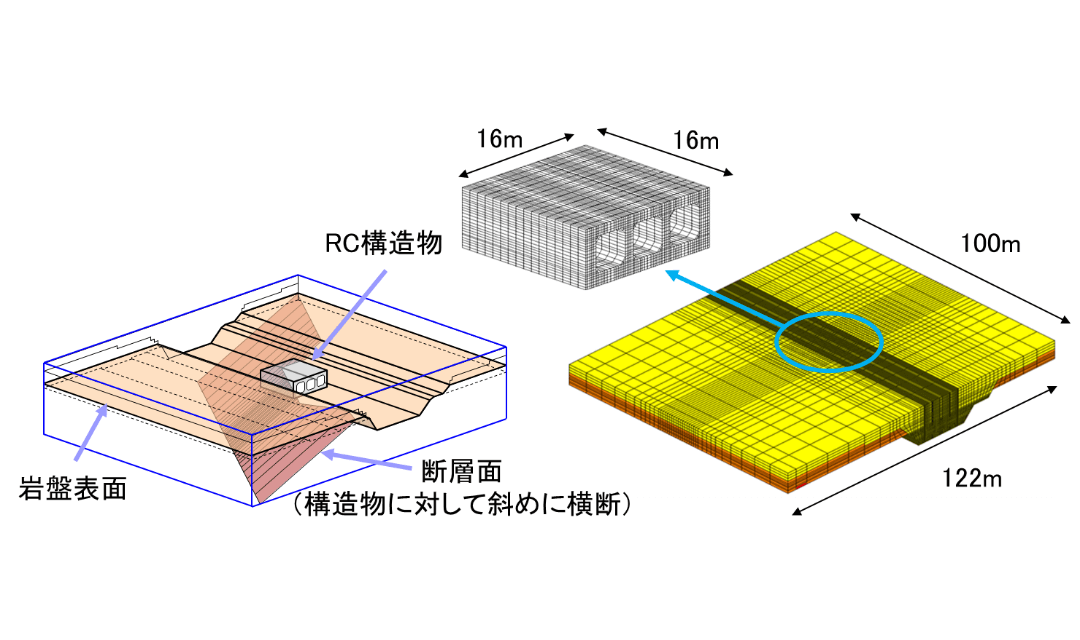

Evaluation of Natural Disaster Risks / BCP

自然災害リスク評価・BCP

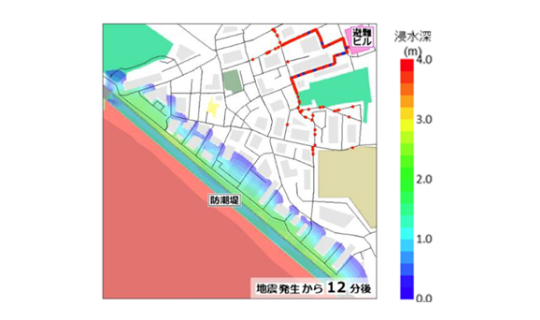

自然災害に強い社会の実現へ

私たちの日々の生活は道路や鉄道、電気、通信などのさまざまなインフラ(社会基盤)施設に支えられています。首都直下地震や南海トラフ地震などの大地震が発生したら、これらの施設がどのくらい被害を受けるのか、そして社会にどのような影響を及ぼすのかを把握することは、適切な対策を講じるために大変重要です。また最近は地震だけでなく、豪雨や台風などさまざまな自然災害への対応が求められています。想定される自然災害のリスクをニーズに応じた手法で予測し、お客さまのご要望に応じた最適な対策の立案につなげます。

関連技術

Construction Method for Labor Saving

建築施工・省力化技術

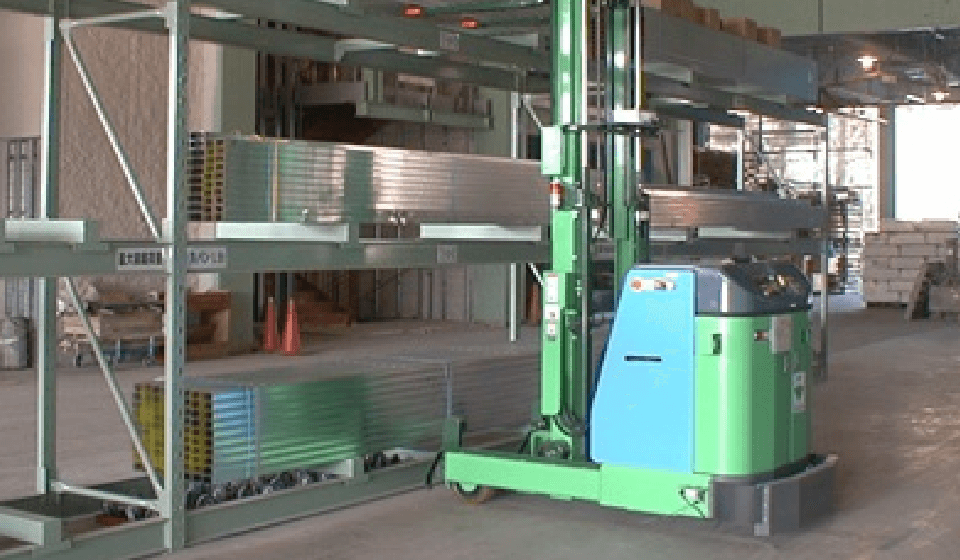

生産性向上の技術開発で

働き方改革を実現

建設業の生産性向上には、工事現場における作業そのものの自動化・ロボット化と、施工管理業務への建設DX導入が一つの解決策です。これらには、海外も含めた先端技術の導入が不可欠となります。

今後、個社での技術開発はもちろんのこと、異業種や同業も含めた共創が求められます。魅力ある建設業への変革をめざしていきます。

Structural Engineering /

Earthquake Engineering for Civil Structures

構造技術・土木構造物の耐震技術

インフラの安全性・信頼性の向上に

より、より暮らしやすい社会を実現

持続可能な社会の実現には再生可能エネルギーインフラの整備が不可欠ですが、そのキーテクノロジーである洋上風力発電や水素インフラについては、自然環境、荷重条件および安全性・信頼性において新たな領域でのチャレンジが求められます。

これらの解決に向け、これまでに蓄積した技術を核として、高度な設計・評価技術の構築に貢献します。

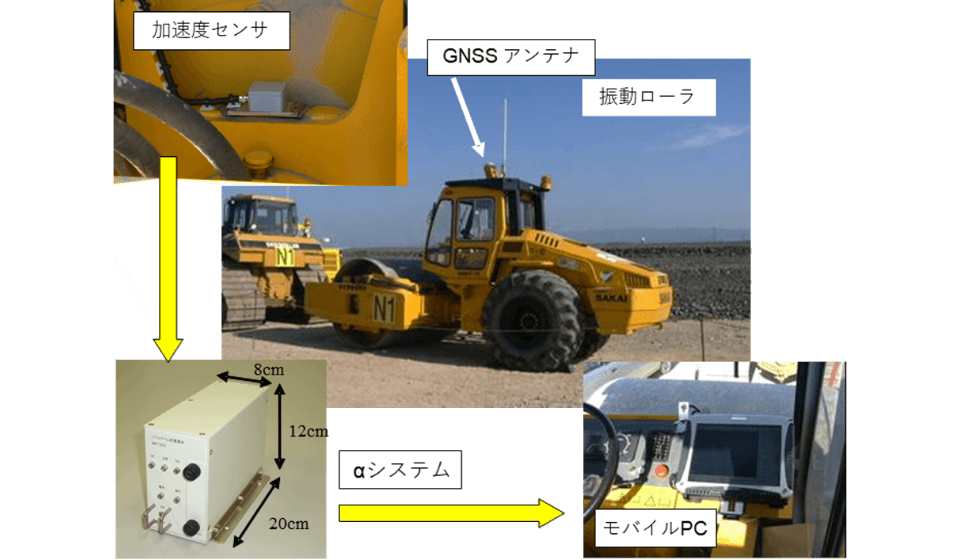

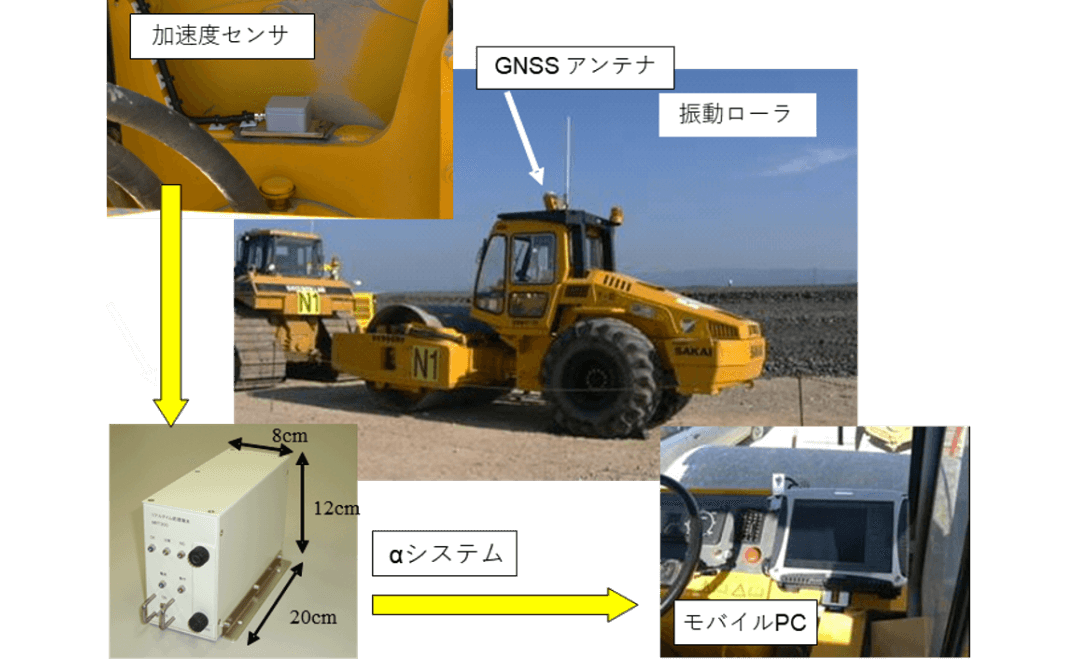

Proposal of Intelligent Construction and

Lean Construction

インテリジェント・コンストラクションから

リーンコンストラクションの提案

建設プロジェクトの合理的な

工事管理を提案します

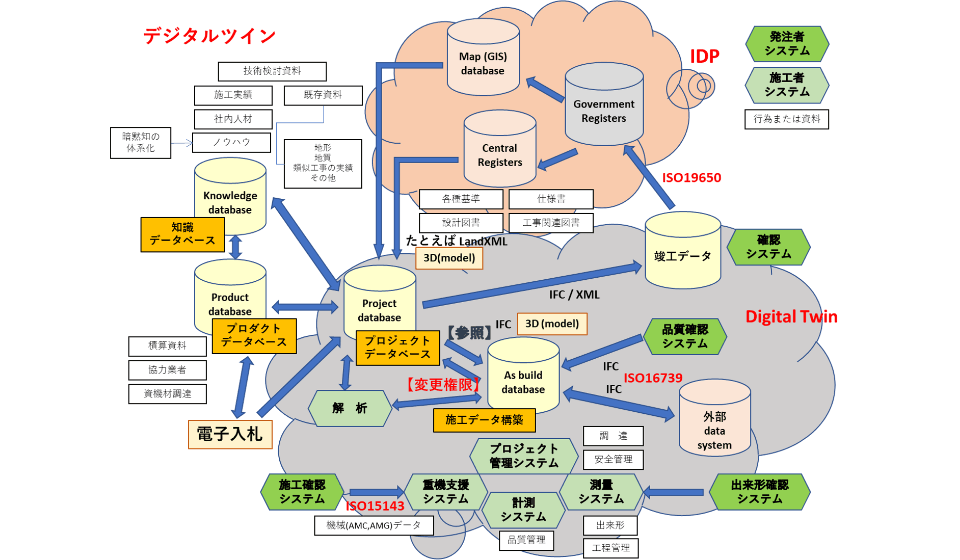

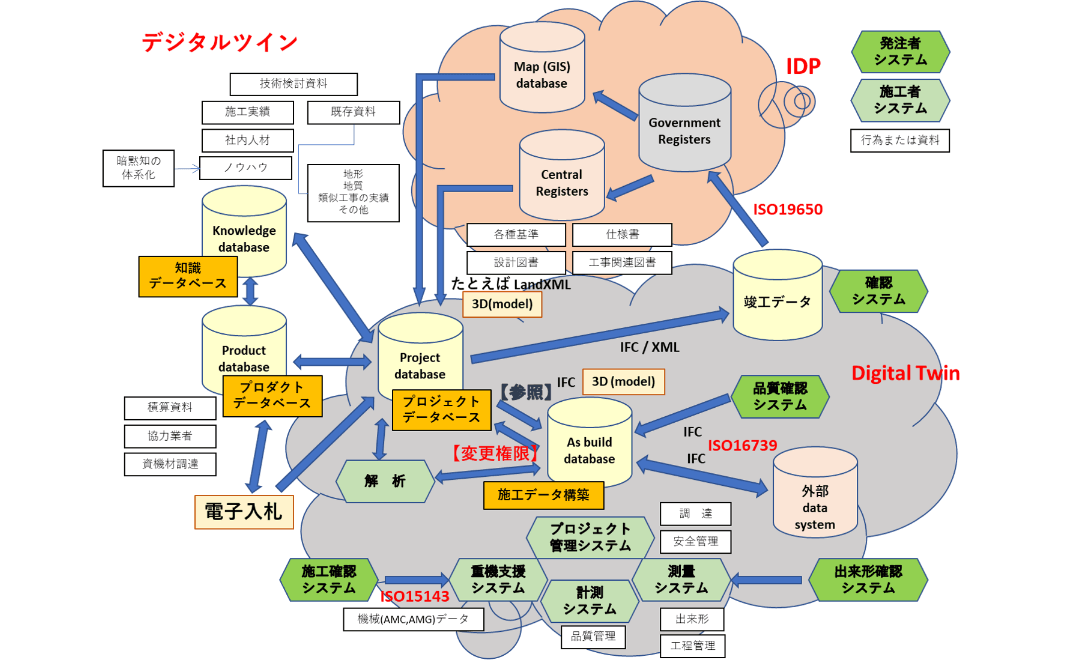

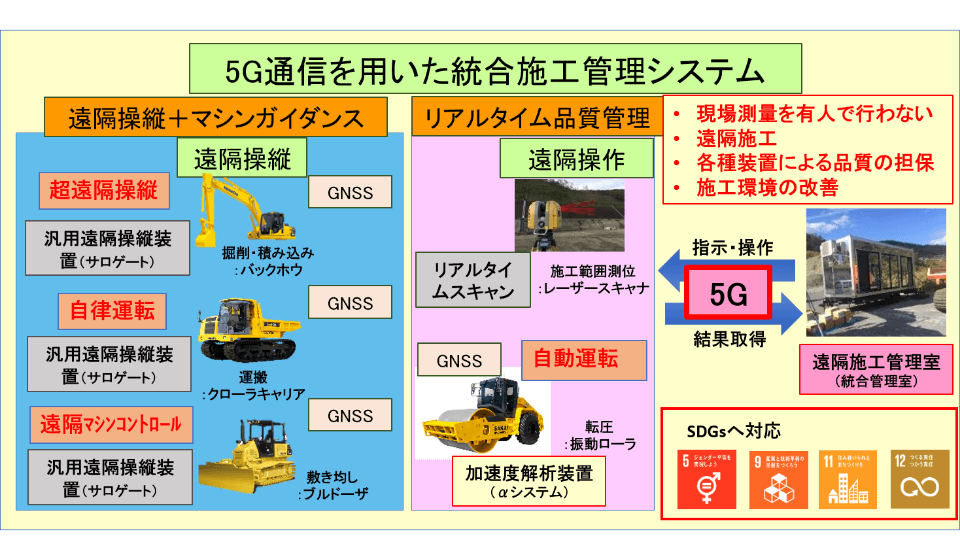

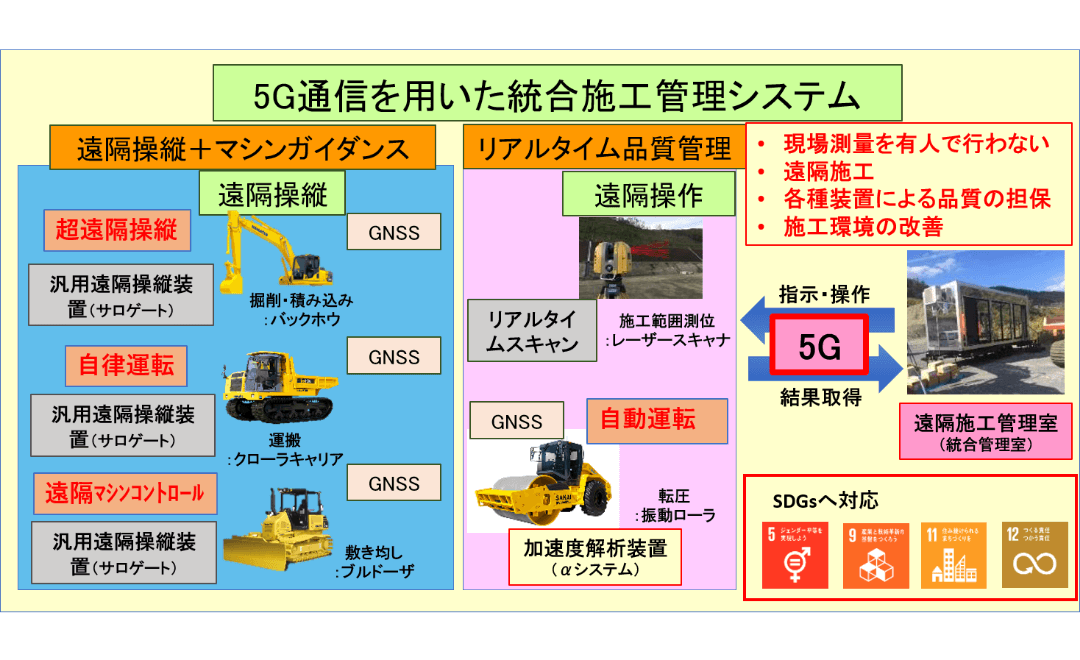

ICTの進歩から新しい技術が建設分野で活用されています。機器やシステムの高度化とともに、データモデルとの融合と統合活用という観点でDXが推進されつつあります。この中で「データモデル」+「センシング」を品質管理に活用するという観点から施工プロジェクトの統合管理技術の開発も行い、施工管理の合理化と高度な品質管理を実現するシステムを研究し、実装提案しています。

また、建設ロボットや遠隔操縦、施工の自律化、高速通信の活用などの研究開発も行うとともに、施工時の重機の振動を利用した対象構造物のリアルタイム品質管理システムやそれらを優位的に組み合わせた施工管理システムを開発しました。

土木情報学、データモデルおよびその標準化(国際化)

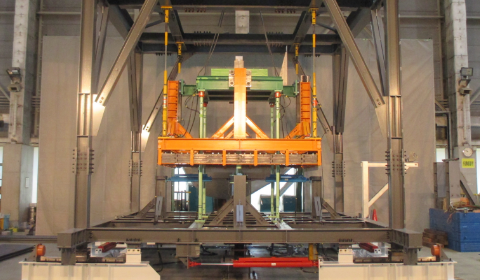

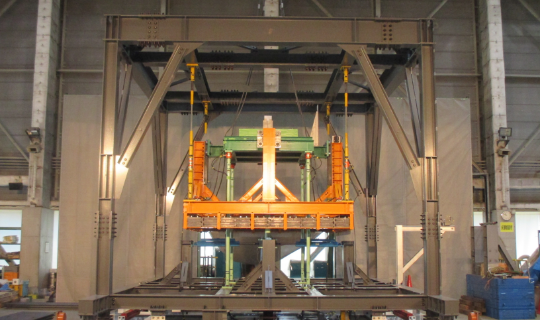

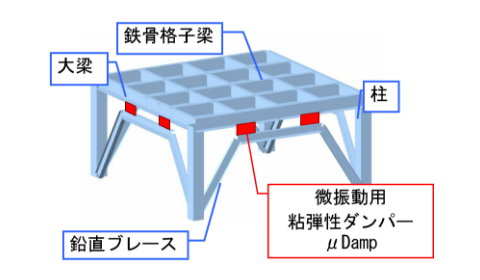

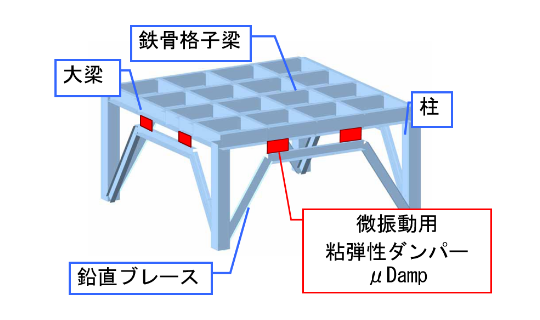

Structural Engineering / Vibration Control

構造技術・振動制御

揺れない建物を実現します

地震時には、建物が揺れて恐怖を感じたり、建物内の家具や備品などに被害を及ぼすことがあります。また、日常的には、歩行や建物内設備の振動で床が揺れ、居住者が不快に感じることがあります。さらに、人が揺れを感じなくても、精密な加工を行う半導体工場や最先端の研究施設では、ごくわずかな振動でさえ悪影響を及ぼすことがあります。大林組では、このようなあらゆる揺れに対応できる建物を実現するため、技術開発を進めています。

関連技術