地盤技術研究部

Geotechnical Engineering Department

地盤岩盤・地震動、基礎全般を研究開発

地盤に関連する技術開発・営業支援・現場支援業務を担当しています。

鉄道・道路・エネルギー施設・ダム・河川・港湾施設などや、事務所・集合住宅・商業施設・

生産施設などを対象とした従来からの技術開発のみならず、ICT施工・洋上風力発電所基礎・

CO2地中処分・循環型林業などの新分野の技術開発にも注力しています。

Geological Disaster Prevention /

Ground Improvement

地盤防災・地盤改良・CMS

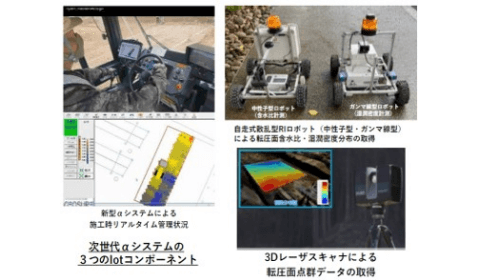

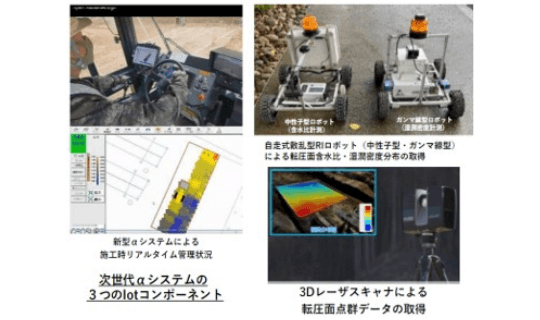

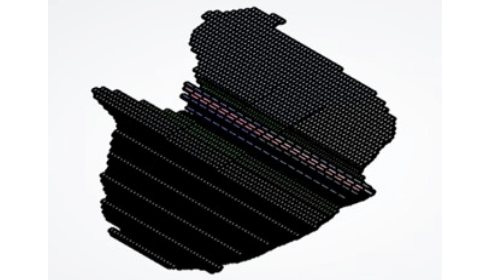

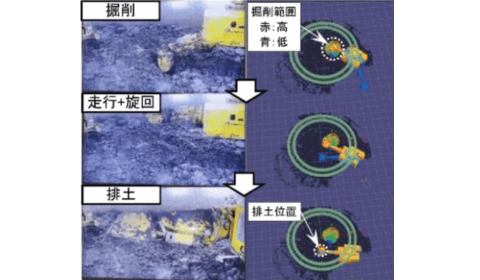

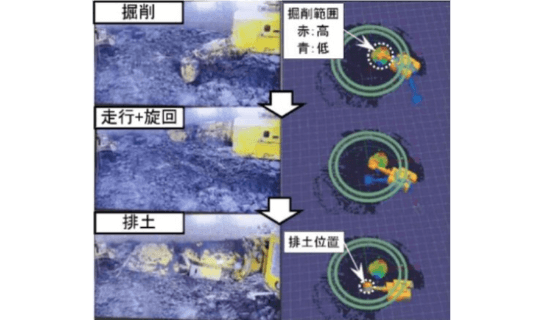

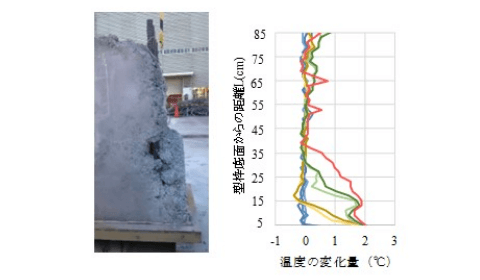

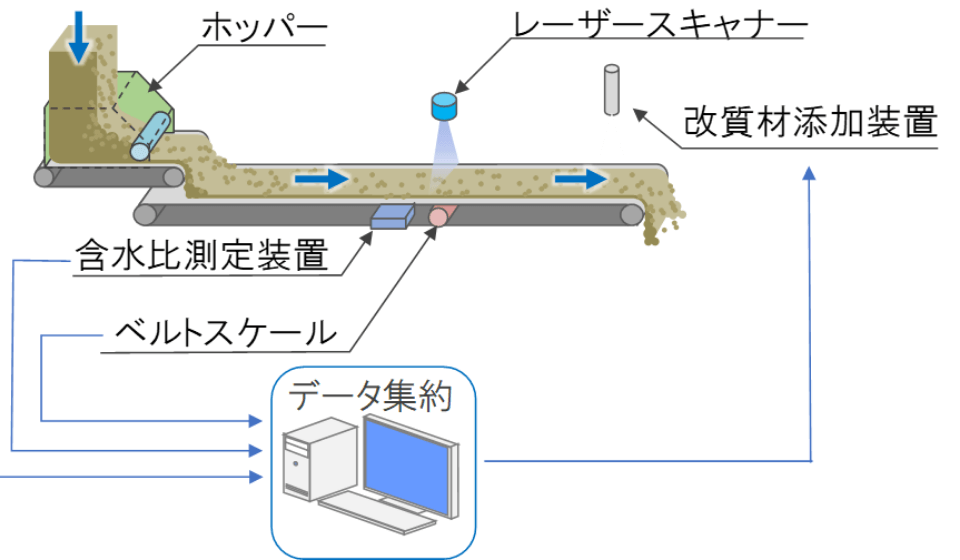

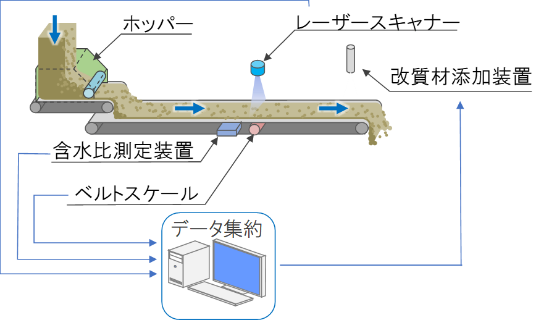

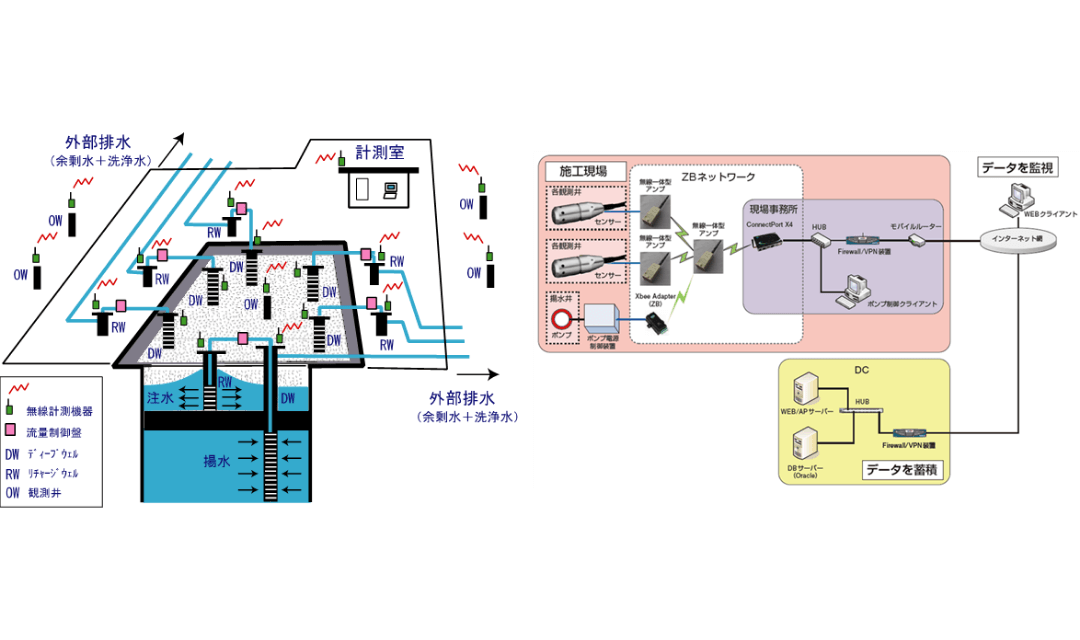

ICT技術を用いた、高度な施工管理技術、品質管理技術の開発に取り組んでいます

斜面防災にはじまり、土構造物、地盤改良と関わり、ここ2、3年はICTを用いた技術開発に携わっています。近年は国土交通省も建設DXを推進すべく、管轄現場において新しいICT技術を導入するケースも増えています。ICT技術の発展は著しいため、最新の技術動向を把握しつつ、ICT関連の技術開発に取り組んでいます。

関連技術

Geology / Geophysical Exploration

地質・物理探査

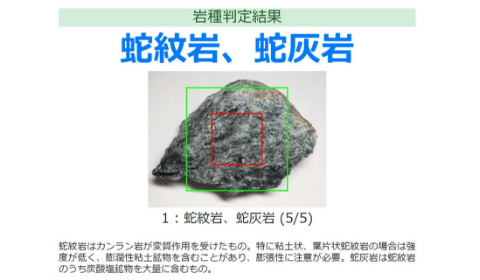

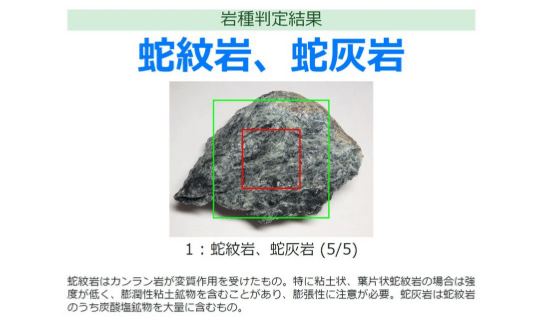

地質リスクの低減に向けて

山岳トンネルのような岩盤などを掘削する工事では、自然に形成されたものを相手にしているため、脆弱な地山による崩落、大量湧水、可燃性ガス発生といった、予期せぬトラブルに見舞われることがあります。このように、想定と異なる地質が出現することは、地質リスクと呼ばれています。地質リスクの評価には、その地質がどのように形成されてきたかを推定することが重要です。また、最新の技術を取り入れて、地質リスクを低減する手法の開発にも取り組んでいます。

Geotechnical Engineering

地盤技術

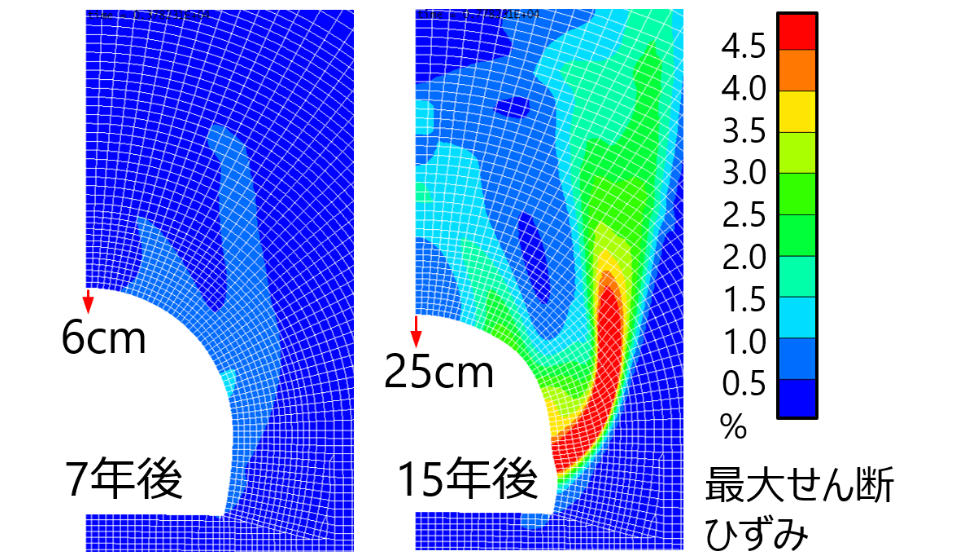

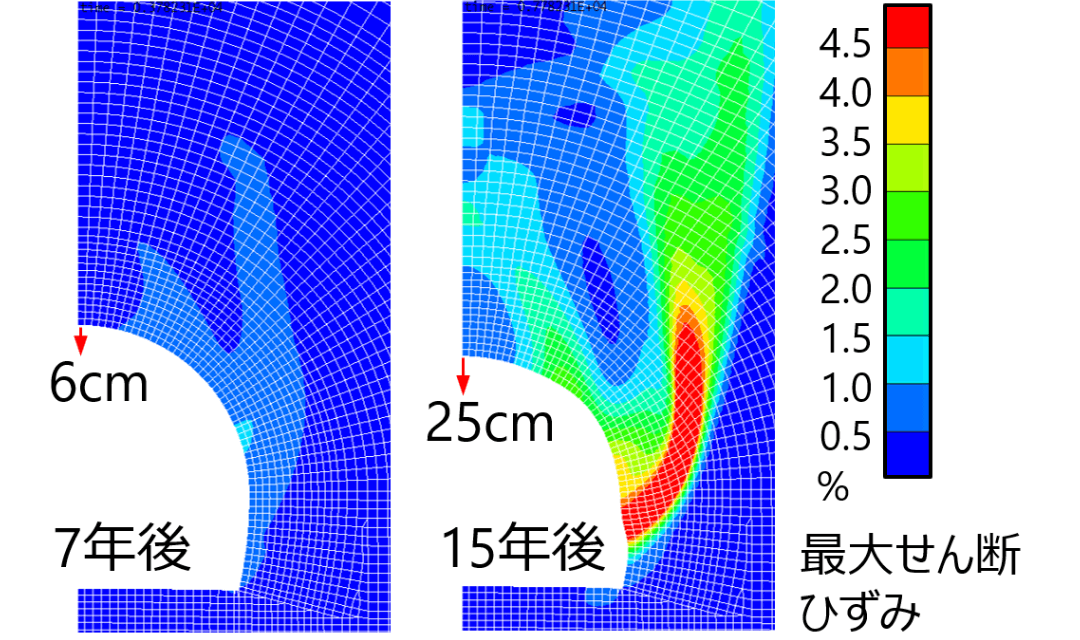

建物の沈下予測をより早く・精度良く

建物を地盤に直接支持させる、杭を使って支持させる、どのような基礎形式にしても何らかの地盤沈下は生じます。地盤は自然由来の材料で物性の空間的なばらつきも大きく、沈下の種類も即時的なものから、何十年にわたるものまでさまざまです。建物ごとに施工過程も異なります。

多様な条件下の建物を支える安全で合理的な基礎構造の実現に向けて、数値解析や実験を通じて貢献していきます。

Earthquake Engineering /

Vibration Engineering

地震動・地盤震動・振動

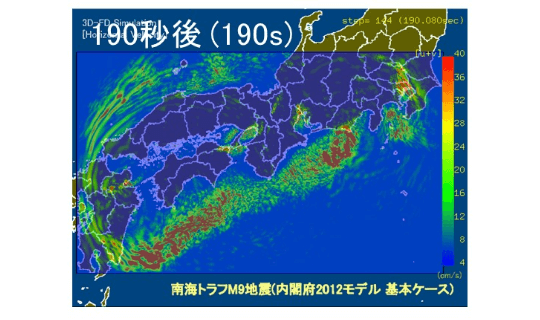

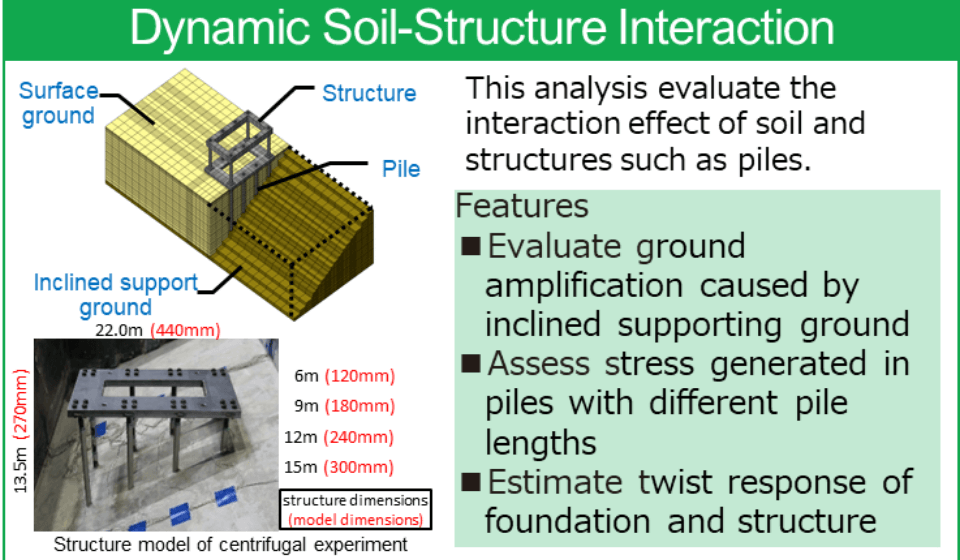

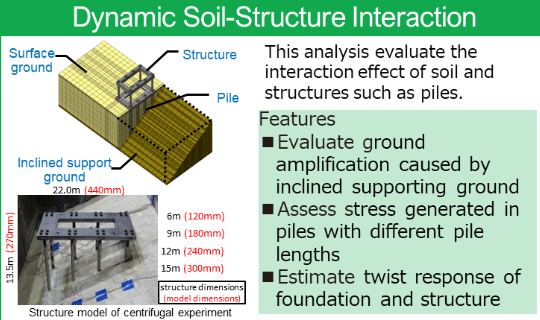

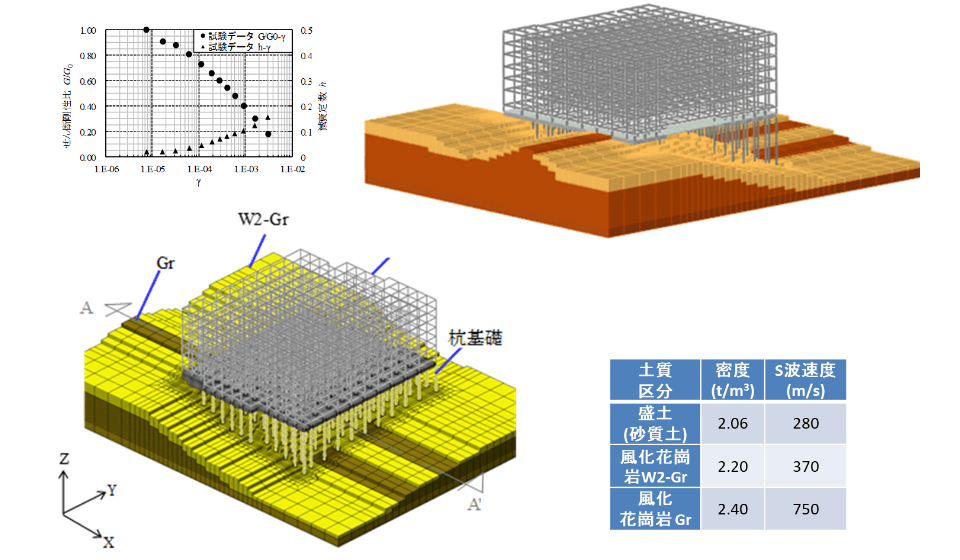

地震に対して安全・安心な建物をめざして

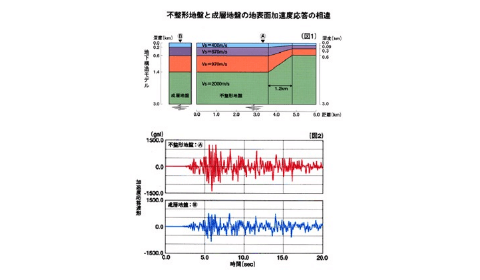

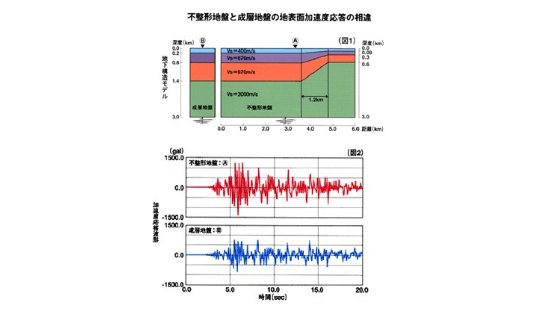

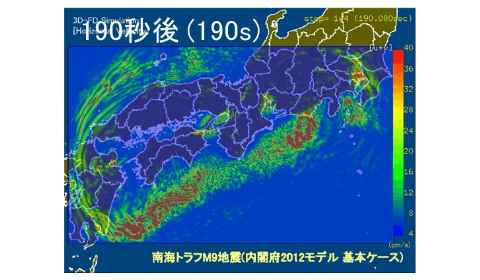

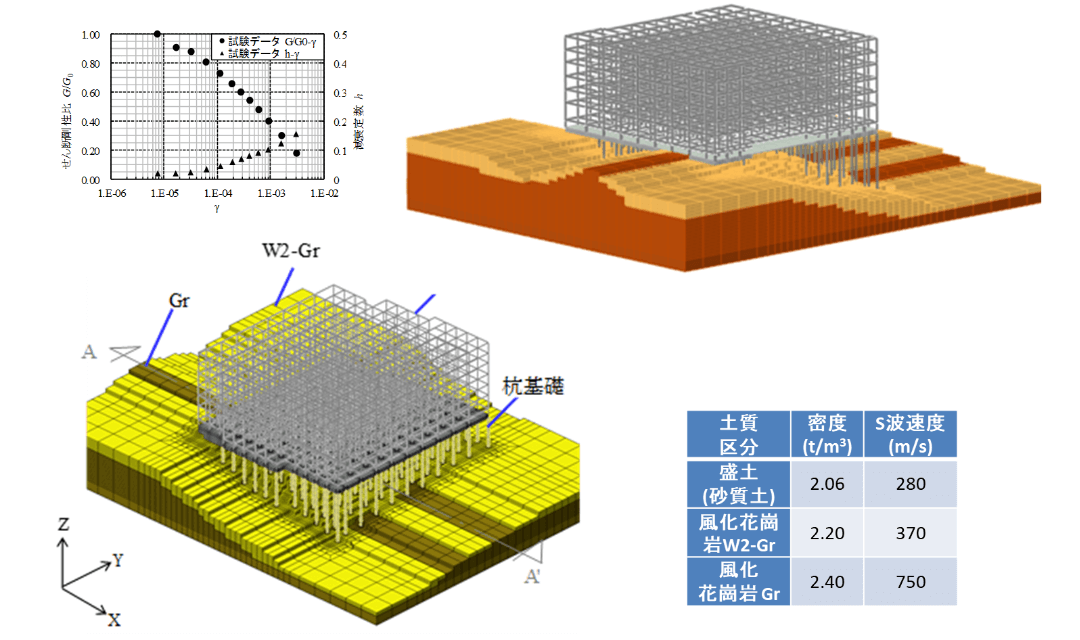

建物の地震被害を防ぐ・減らすための耐震設計や耐震性能評価では、入力となる地震動の予測・評価が必要となります。地震動予測では、建設地点や地域に固有の地盤震動・伝播の特性や地震を引き起こす断層破壊の特性などを反映させることが重要ですが、未知・未解明の要因や特性もあり精度の高い予測に向けてはまだ課題があります。地震動予測関連技術の他に環境振動の地盤振動対策など、安全・安心な建物や快適な居住環境の実現に寄与する技術の研究開発に取り組んでいます。

関連技術

Tunnel / Underground Cavern

トンネル・地下空洞

安全で経済的なトンネル、

地下空洞をめざします

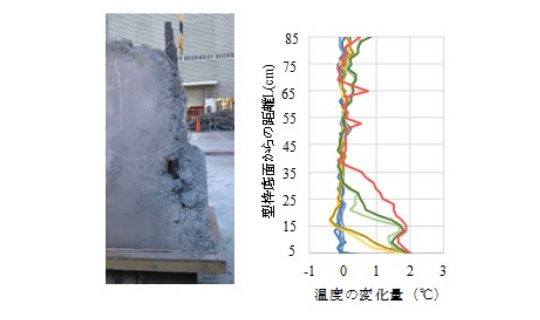

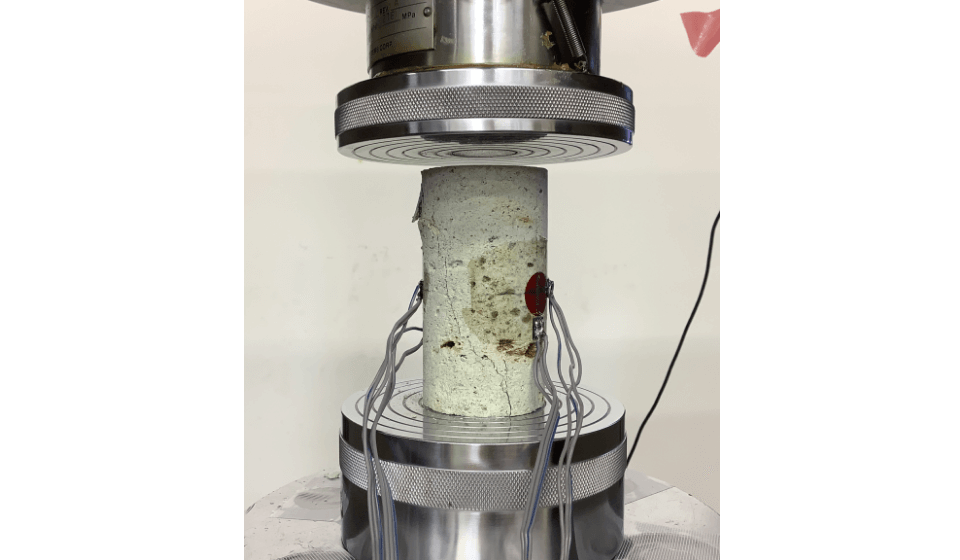

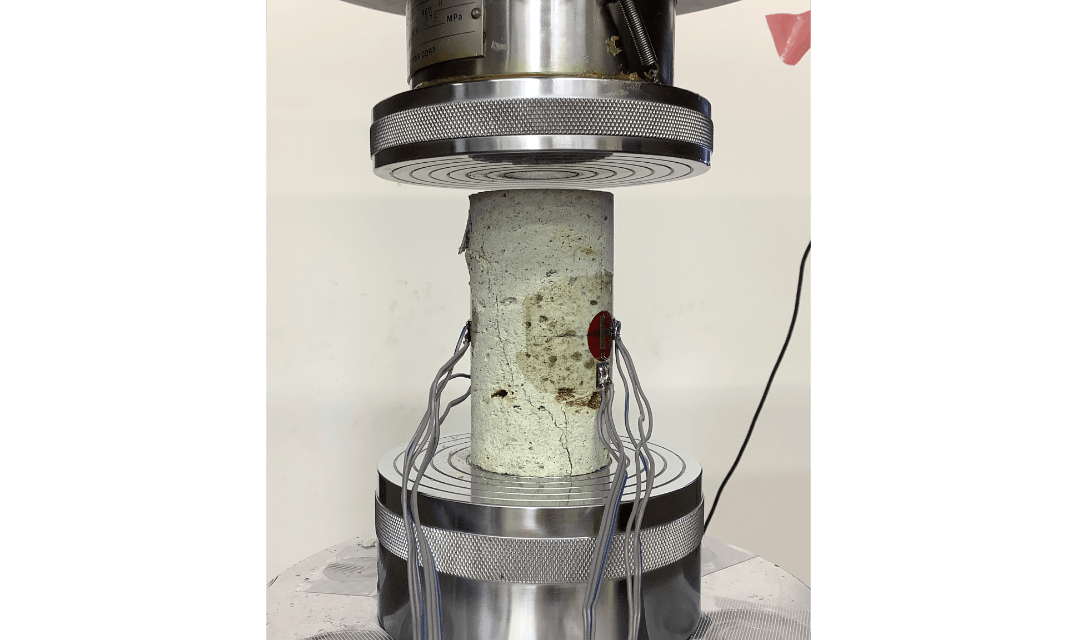

岩盤の力学的な性質には未知なことが多く、掘削中にトンネルの一部が崩落することや、開通後に変形し、通行止めを伴う補修工事が必要となることがしばしば起こっています。

岩盤には亀裂が含まれることが多く、亀裂と岩塊が組み合わさった強度や変形性を評価すること、開通後に生じる変形のような、将来の挙動を定めるパラメータを評価することなどが課題となっています。

トンネルや地下空洞を安全で経済的に提供するため、このような課題に挑戦しています。

関連技術

Vibration / Aseismic Structure

振動・耐震

最新技術でソリューション

振動・耐震・評価に関わる最新の解析技術・分析技術を駆使してソリューションを提供します。

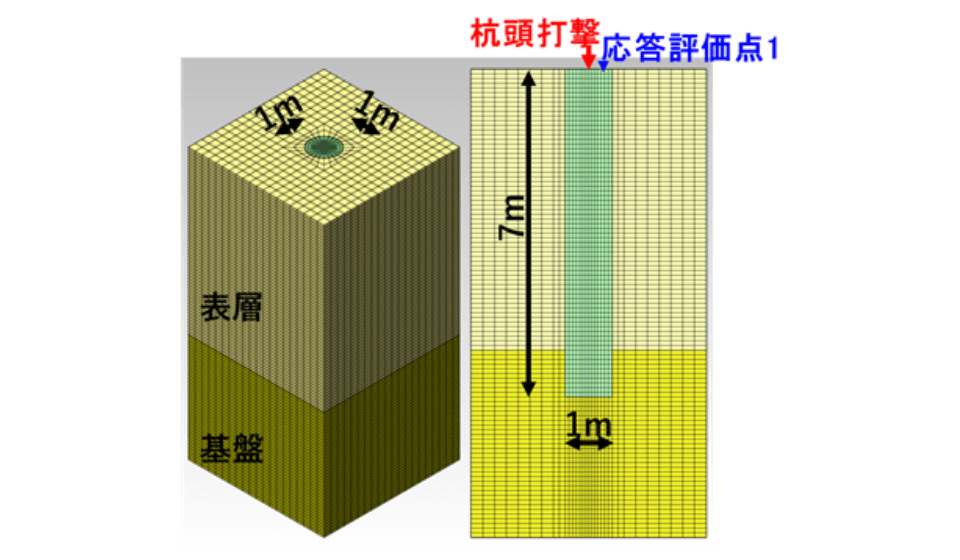

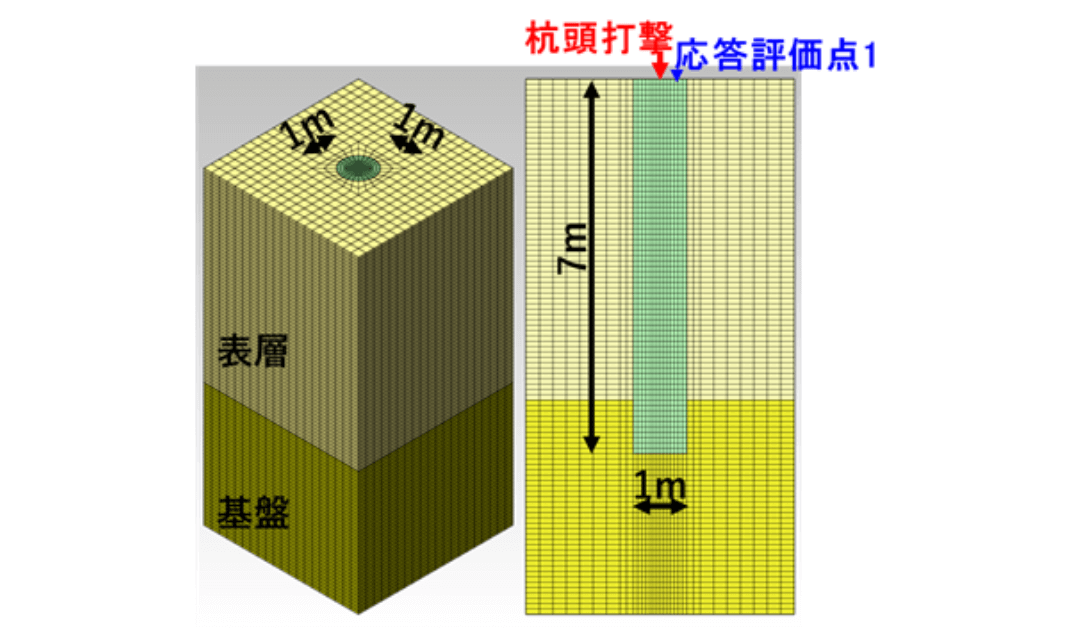

地震時の建物や地盤および基礎構造の振動、いろいろな加振元による振動、振動を用いた品質や特性の評価など、あらゆる振動現象に対応します。

Geotechnical Engineering

地盤技術

安全な掘削工事を実現します

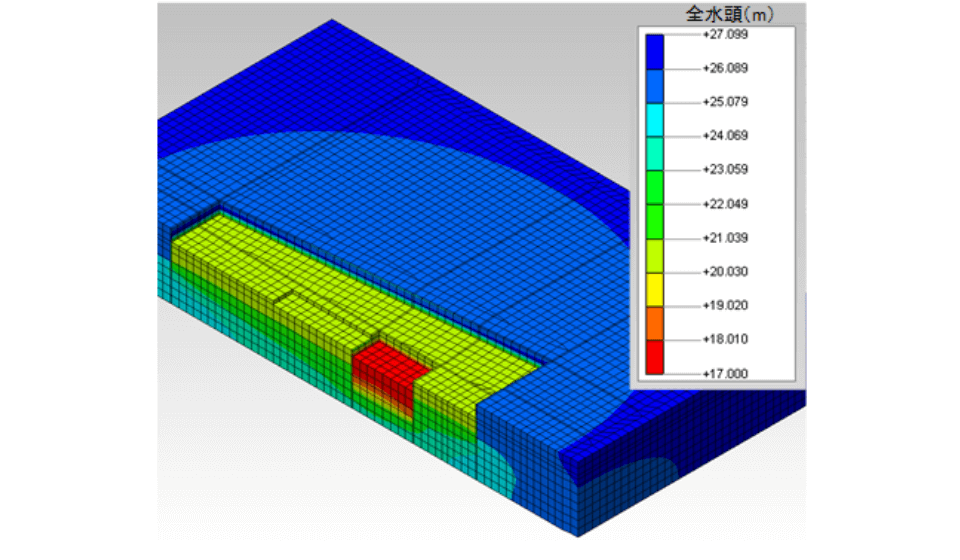

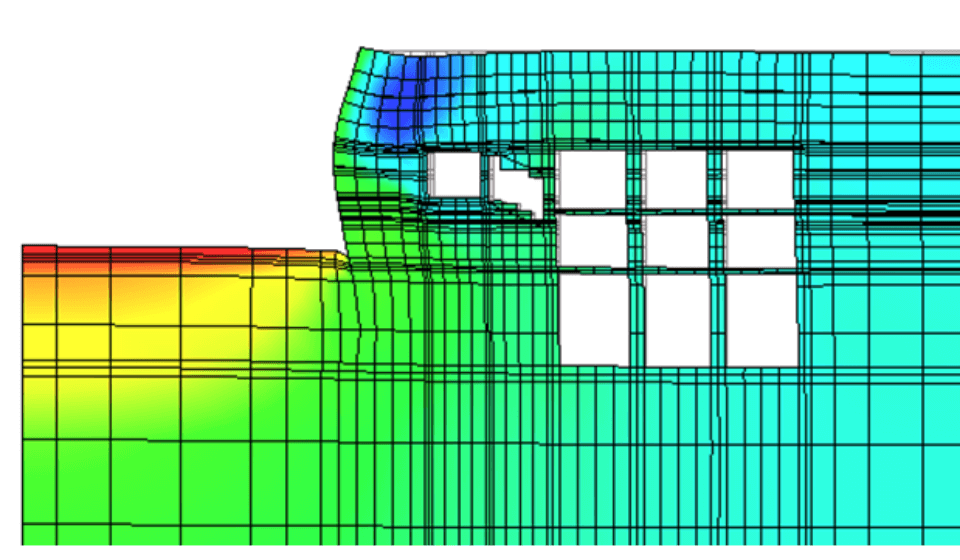

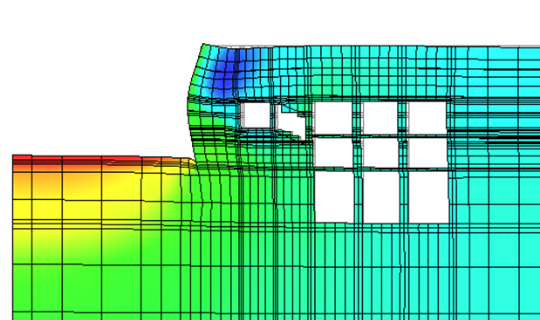

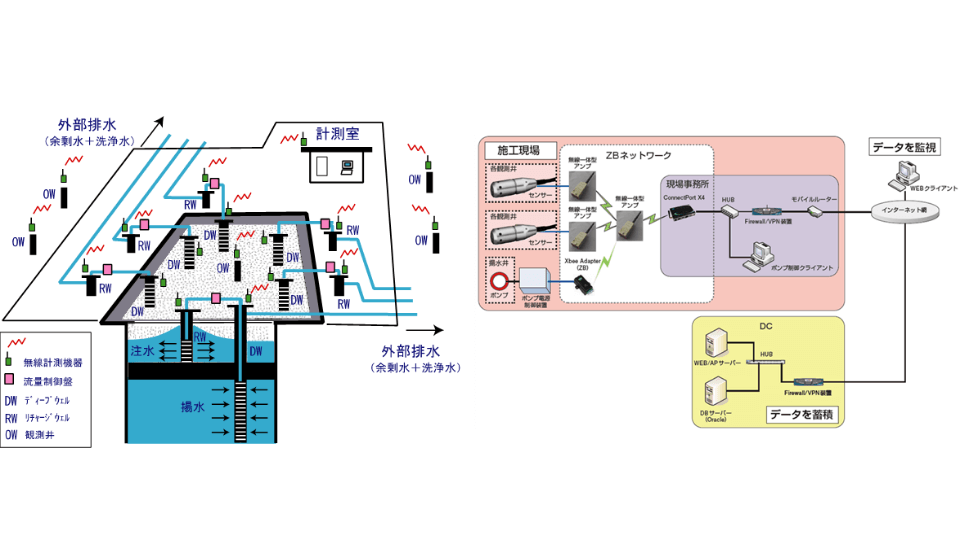

掘削工事は、それまで地中で安定していた力のバランスを変化させる行為です。これを再び安定した状態でバランスを確保するのが、山留めの役割です。山留め架構の安全性のみならず、周辺地盤・構造物への影響や地下水分布の変化などを考慮する必要があります。

大林組は、これらの課題に対して現場と支援部門が連携し、各現場の状況に応じた最良の山留め計画をめざしています。また、施工中においてもICT技術を活用した地下水揚水の運転管理や山留め計測管理を通じて、リアルタイムに情報共有を行い、次段階にフィードバックしています。

Geotechnical Engineering /

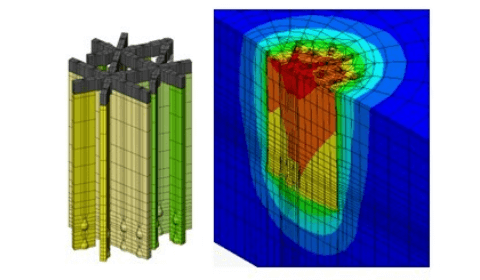

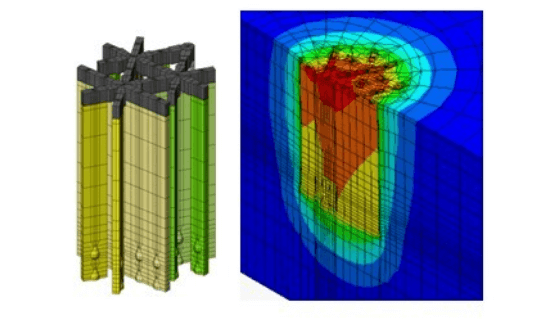

Radioactive Waste Disposal

地盤技術・放射性廃棄物処分場

未来の安全・安心のために

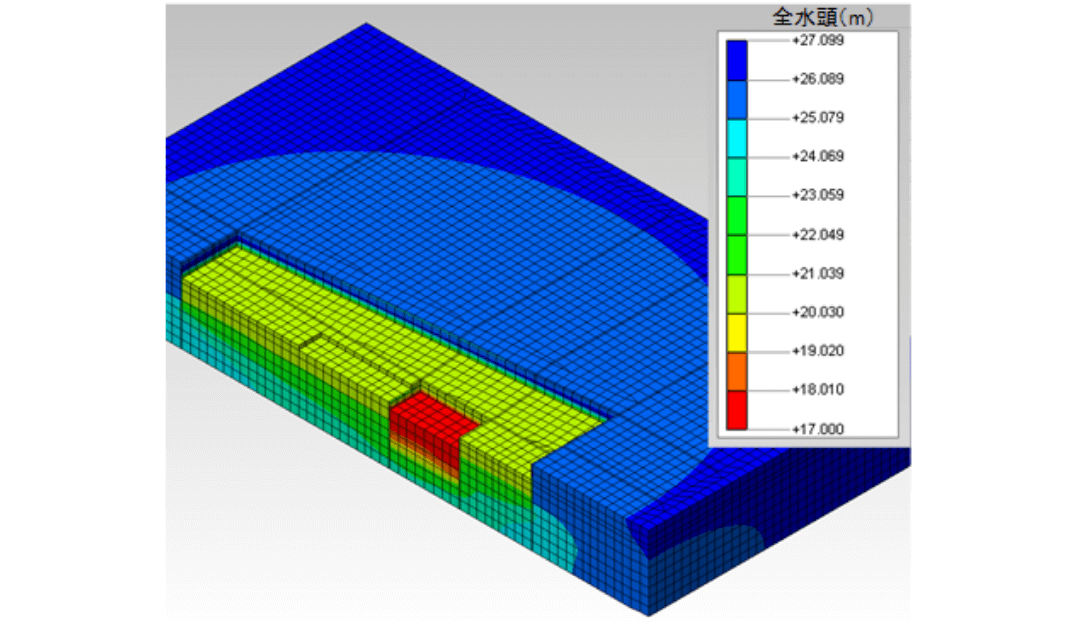

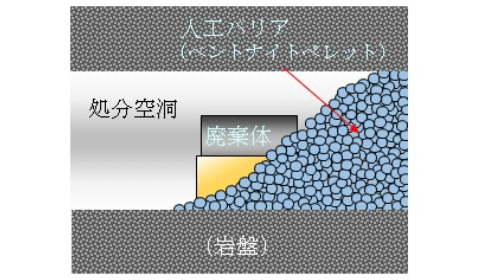

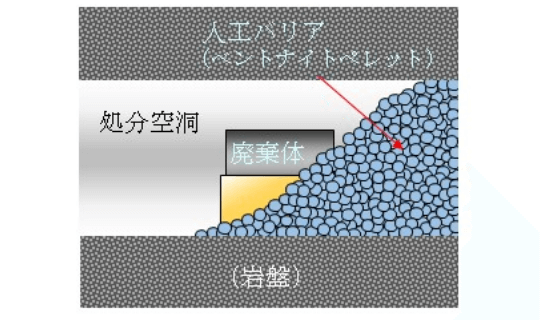

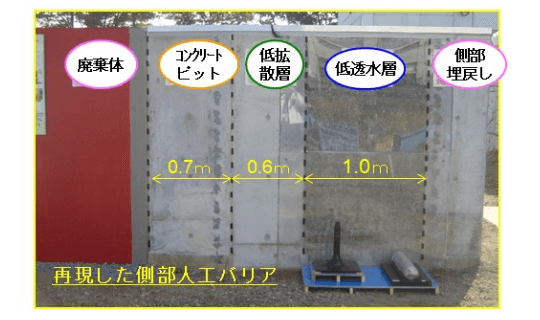

日本で商業用原発が稼働し始めて50年以上が経過しています。核燃料サイクル政策に則り、使用済み燃料を再処理する際に発生する高レベル放射性廃棄物をはじめ、廃炉に伴い発生する廃棄物などの処分は喫緊の課題です。

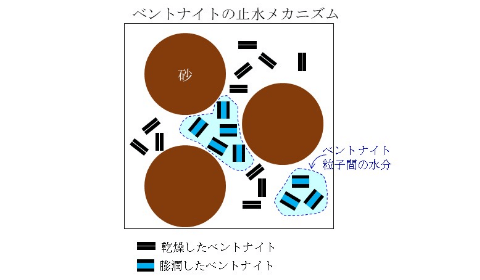

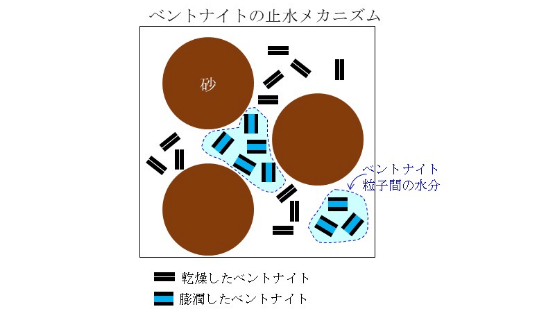

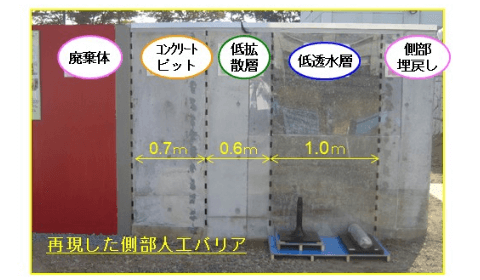

これらの廃棄物は基本的に、そのレベルに応じた深度の地下に処分坑道を設け、埋設する計画です。埋設した廃棄物から放射性物質が漏れださない施設の建設技術の研究を行っています。また毒性が自然界のレベルになるまで数万年〜10万年といわれており、その長期安定性の評価にも取り組んでいます。

関連技術

考えられるリスクをできるだけ多く抽出し、その可能性を吟味して、「想定外」のことが起きないように努力しています。

考えられるリスクをできるだけ多く抽出し、その可能性を吟味して、「想定外」のことが起きないように努力しています。

Geotechnical Engineering

地盤技術

安全・安心で持続可能な社会を

地盤の技術で支えます

地盤は目立ちませんがあらゆる構造物の土台となる部分です。安全・安心な構造物をつくるためには、土台となる地盤の性質や特徴を理解し、評価することがとても大事です。また、持続可能な社会を実現するためには、リサイクル材の活用や地下水などの環境への配慮も必要です。

これまでリサイクル材料を含む地盤材料に関する問題や切土・盛土問題、地下水問題に関する技術支援、研究開発に主に携わってきました。地盤に関するものづくりの技術で社会に貢献していきます。

関連技術

どんなにいい技術でも現場で使えなければ意味がありません。室内実験によるメカニズムの検討から現場への適用、改善まで、その技術が現場で役立つようになるまでが技術開発だと思って取り組んでいます。