高機能化舗装「マルチペイブ™」を開発し、実物大モックアップを構築

迅速・容易に道路インフラのアップグレードが可能な新しい舗装構造の施工性を検証

-

プレスリリース

株式会社大林組(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:佐藤俊美)は、トヨタ自動車株式会社未来創生センター(所在地:愛知県豊田市、センター長:古賀伸彦)、株式会社豊田中央研究所(本社:愛知県長久手市、代表取締役所長兼CRO:志満津孝)、大林道路株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:安孫子敬美)と共同で、変化する街や道路インフラのニーズに合わせて、迅速・容易に更新可能な高機能化舗装「マルチペイブ」を開発し、大林組技術研究所(東京都清瀬市)に実物大のモックアップを構築し、施工性を検証しました。

背景

交通インフラを取り巻く環境は、自動車の電動化や自動運転に加えて、非接触給電や路車間通信(※1)などのモビリティの新技術が登場することで、大きく変化することが予想されています。それらの技術が普及していくには、迅速・容易に道路を更新する仕組みが求められ、既存道路ではアスファルト舗装の再施工や地下埋設物の更新に、多大なコストや時間が発生することが課題になっています。

また、さまざまな車両が通行する道路には耐久性だけでなく、交通事故の軽減対策として、ドライバーに高い視認性で注意を促す機能や、昨今増加する集中豪雨による道路の冠水対策が求められています。

これらのニーズに対し、4社は従来のアスファルト舗装の代替として、迅速・容易に更新可能で、設置箇所の条件により、交通上の注意喚起を促す路面の発光機能や、豪雨などへの備えになる透水・排水機能などを付加できる高機能化舗装「マルチペイブ」を開発しました。

マルチペイブの構造と特長

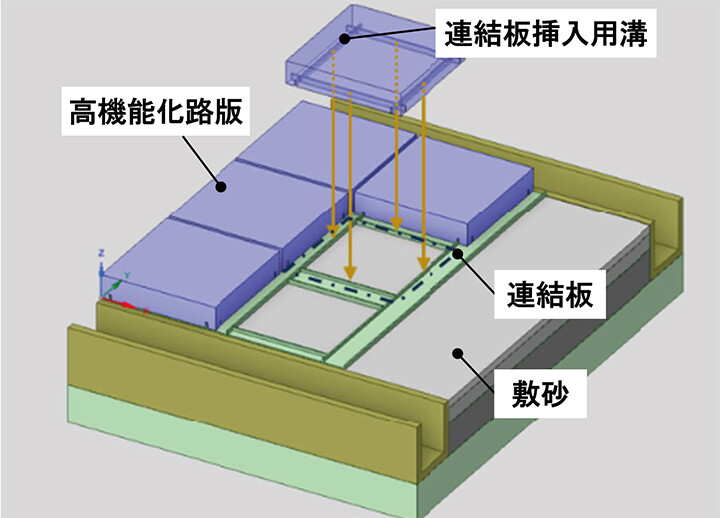

マルチペイブは、下面に溝を設けた高機能化路版同士を敷砂上に設置したゴム付き連結板にて固定する構造です。交換性を重視して目地部には目地砂を使用していないため、容易に設置・取り外しが可能です。連結板は、施工時の位置決めの目安になるほか、路版にかかる車両の荷重を分散させて路版の沈み込みや破損を防ぐ機能も有しています。

高機能化路版1枚当たりの重量は約115kgで、コンパクトな5t級クレーン機能付き油圧ショベルで設置・取り外し作業が可能です。

-

高機能化路版の取り外し状況

-

高機能化路版の再設置状況

実物大モックアップで確認できたマルチペイブの有効性

マルチペイブの施工性を検証するため、大林組技術研究所内の実証フィールドに、幅3.9m×長さ6.6mの実物大モックアップを構築し、次のことが確認できました。

アスファルト舗装と変わらない耐久性と優れた施工性

車両重量約20tのダンプトラックが走行した際の、高機能化路版の隙間の変動幅は2.0mm以内で、高機能化路版の構造面から算定される隙間の設計値4.0mm以内を満たしています。また、段差の増分は約97%をインターロッキングブロックの車道における維持管理の基準値(※2)の5.0mm以内に抑えることができました。通常のインターロッキングブロック施工時は敷砂下の地盤や職人の習熟度の影響を受け、基準値内に施工するのに調整を要しますが、マルチペイブはゴム付き連結版に固定する構造上、段差が生じにくく、良好な結果を出すことができました。

また、車両走行実験後に高機能化路版の取り外しから再設置までの交換作業時間を測定した結果、約5分で完了しており、優れた施工性が確認できました。

路面発光表示機能付き路版の有効性

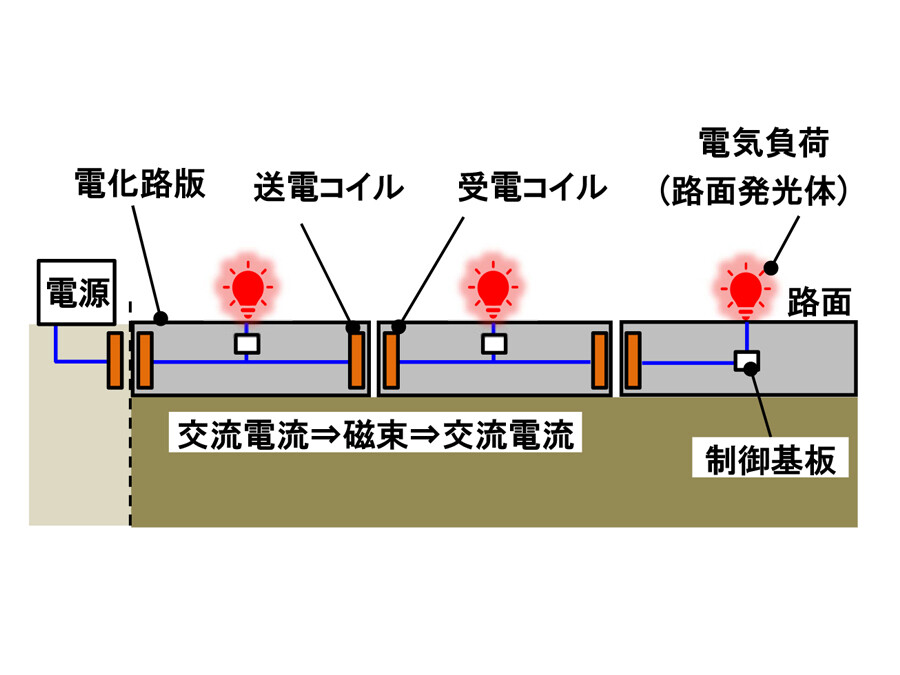

高機能化路版の側壁間に送信コイルと受信コイルを設置し、磁界を介して電力を伝送するワイヤレス給電技術を活用した路面発光表示機能付き路版を設置しました。横断歩道入口での歩行者の存在を感知し、給電スイッチが作動すると、高機能化路版に埋め込まれた視認性の高いLED光源が点滅する仕組みで、ドライバーに対して効果的に注意を促すことができます。車両走行実験後に動作確認した結果、ワイヤレス給電やLED光源が正常に機能し、レンズに割れなどの大きな損傷がないことも確認できました。

-

路版間ワイヤレス給電のイメージ

-

車両走行実験後の電化路版の点灯

透水・排水性を付与した高機能化路版の有効性

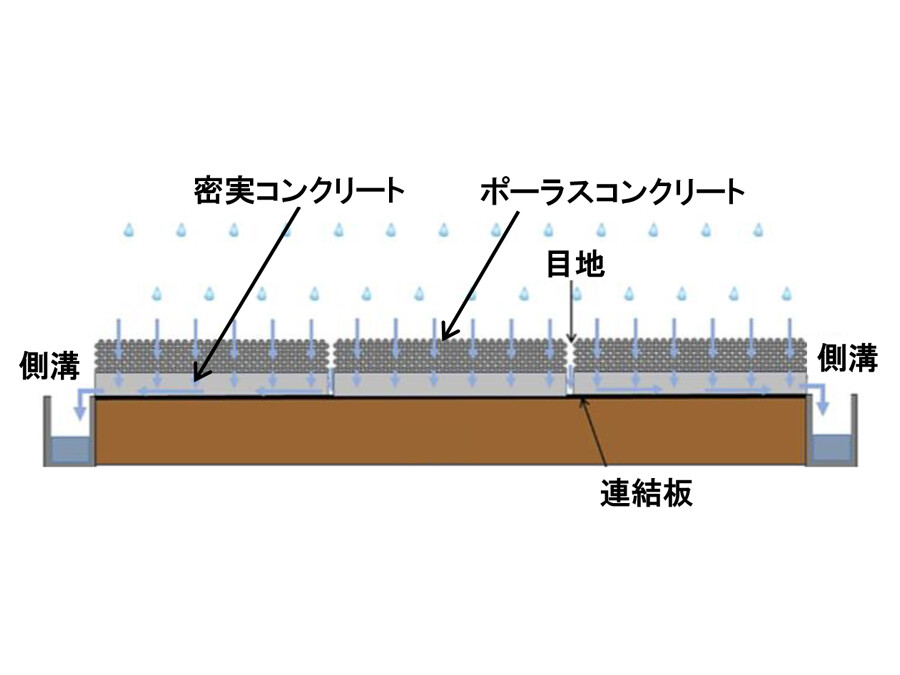

上層に厚さ30mmのポーラスコンクリート(※3)、下層に厚さ100mmの密実コンクリートで構成された、透水性を付加した高機能化路版を設置しました。車両走行実験後、透水性路版の透水・排水性能を評価するための試験を実施した結果、注水開始から約8分後には注水量と排水量がほぼ均衡し、時間雨量100mm程度の降雨に対する排水機能を有することを確認できました。

-

透水性路版の構造イメージ

-

透水・排水性評価試験状況

大林組は、マルチペイブの適用に向けて、公道に近い環境下で施工実証を続けるとともに、新たなモビリティに関する技術の進展に合わせて、さまざまな機能を付与した路版の開発を進めることで、将来のスマートシティを含む都市のインフラ基盤構築に貢献していきます。

- ※1 路車間通信

車両と道路インフラ(例:信号機、路側機、交通センサーなど)との間で、情報を送受信する通信技術 - ※2 インターロッキングブロックの車道における維持管理の基準値

一般社団法人インターロッキングブロック舗装技術協会「インターロッキングブロック舗装設計施工要領(平成29年版)」より、維持管理基準値として段差の変動幅は5.0mm - ※3 ポーラスコンクリート

10~25%の連続空隙をコンクリート版内に形成することで、水または空気の透過性を付与したコンクリート

以上

この件に関するお問い合わせ先

大林組コーポレート・コミュニケーション室広報課

お問い合わせフォーム

プレスリリースに記載している情報は、発表時のものです。