セメント混入地盤に施工する杭の品質確保に有効なスマートスラリー®工法を開発

-

技術・ソリューション

大林組は、場所打ちコンクリート杭であるアースドリル工法(※1)での施工において、セメント混入した地盤を掘削して構築する場合の杭の品質確保に有効なスマートスラリー工法を開発し、実用化しました(※2)。

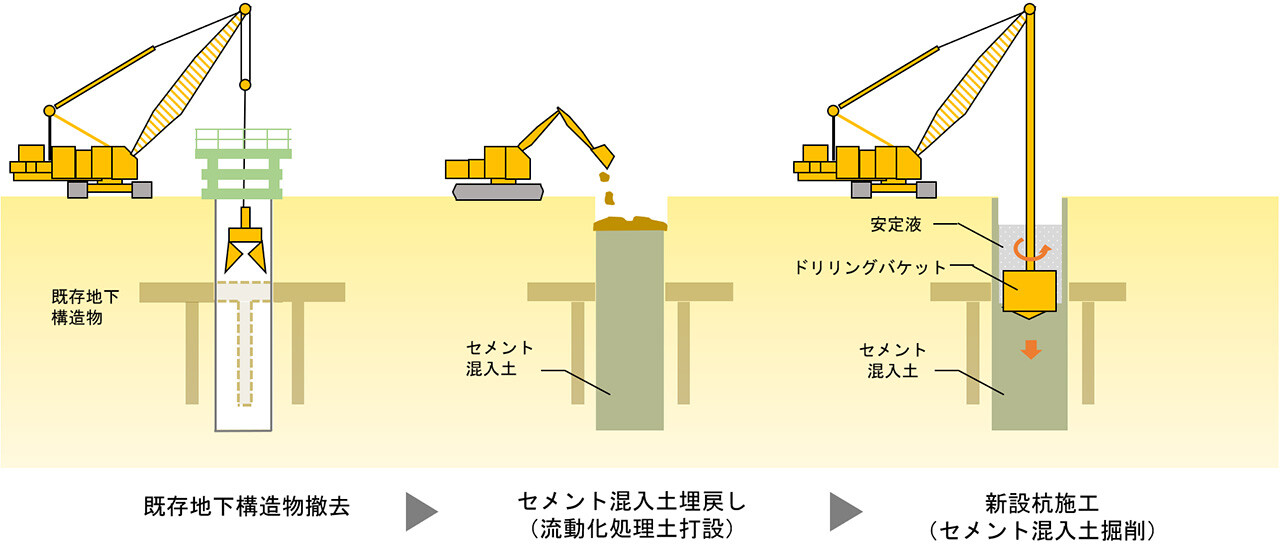

近年、都市部では既存建築物を解体して新たな施設を建設する再開発事業が増加しています。既存建築物に地下構造物がある場合は、あらかじめ構造物を撤去した後に、流動化処理土などのセメント系材料で埋め戻し、地盤を人工的に再構築したうえで新築建築物を建設します。そのため、新築建築物の杭の施工時には、セメントが混入した地盤を掘削することになります。

アースドリル工法の場合、掘削した杭孔に安定液を注入し、孔壁(こうへき)を保護することで崩落を防止します。埋め戻し地盤を掘削すると、地盤に含まれているセメントが安定液中に溶出し、安定液は劣化します。劣化した安定液中で杭のコンクリートを打設すると品質不具合が発生するリスクがあり、これを防ぐには、安定液を用いないオールケーシング工法(※3)による掘削が有効ですが、工程やコストの増加につながります。

そこで、アースドリル工法でセメント混入土を掘削し、杭を施工する際の品質確保に有効なスマートスラリー工法を開発しました。本工法は、以下の3つの要素で構成しています。

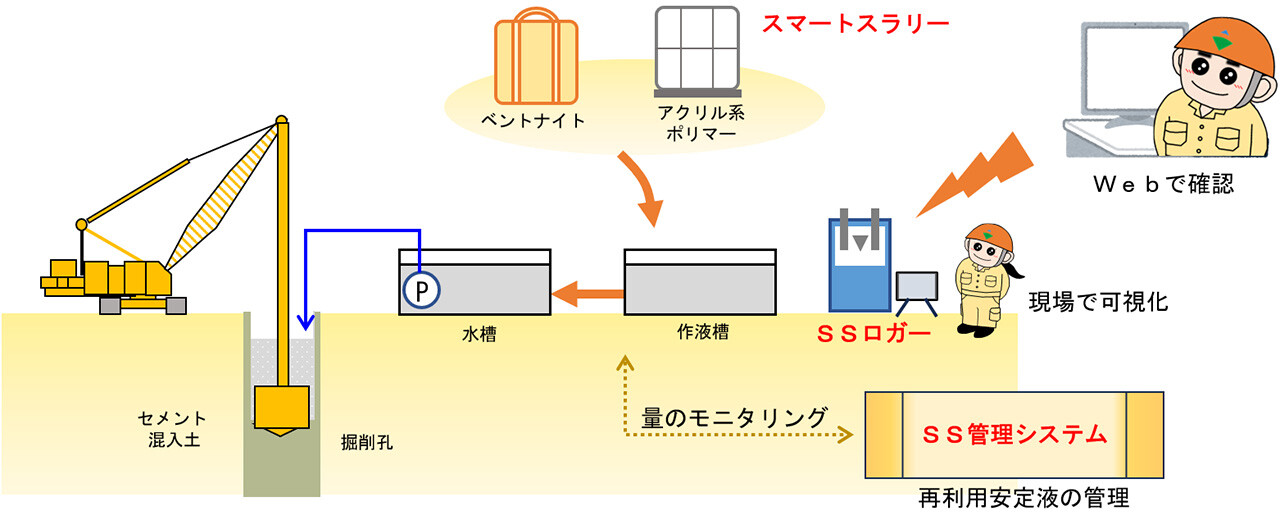

セメント耐性の高い材料「スマートスラリー」

「スマートスラリー」は、セメントが混入しても劣化しない安定液で、アクリル系ポリマーと高品質ベントナイトを主な材料とすることで、高いセメント耐性を有します。また、「スマートスラリー」は腐敗しないため、長期間安定した性状を保持できます。

安定液試験を自動化する「SSロガー」

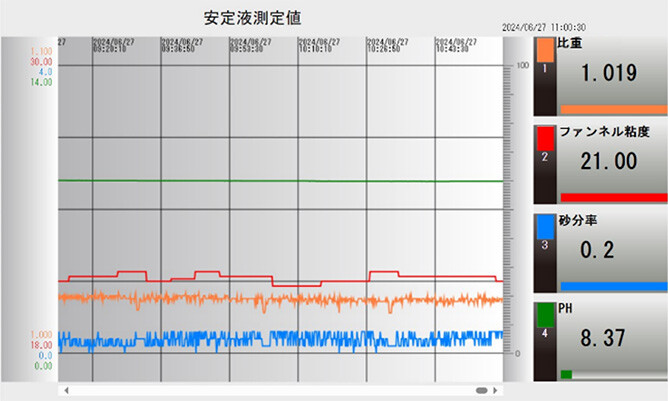

安定液の品質を確認するための比重、粘性などの試験は、通常は手作業で行います。この試験は数リットルのサンプルのみで行うため、現場で使用する安定液が数100m³もある場合、部分的な品質確認しかできませんでした。

そこで、安定液試験を自動化する装置「SSロガー(Smart Slurry Logger)」を開発しました。SSロガーは、安定液の比重、粘性、砂分を自動で連続して測定可能なので、常時品質を監視できます。試験結果はリアルタイムにモニター表示し、Web上でも確認できるので、品質情報の可視化と共有が図れます。また、SSロガーはコンパクトな機械(横幅1.4m×奥行き0.6m×高さ2.1m)で、敷地面積が狭い現場でも設置可能です。

-

SSロガー(コンパクトな外形寸法)

-

Web上の確認画面

再利用安定液を評価する「SS管理システム」

安定液は、一度の使用では廃棄せず、次の杭の施工に再利用します。複数回使用すると安定液中に劣化成分が蓄積して品質が徐々に低下することから、大林組は使用回数を管理指標とする方法として、「SS管理システム」を構築しました。安定液や劣化成分の量をモニタリングすることで、合理的な配合調整が可能となります。「スマートスラリー」は従来のCMC(カルボキシメチルセルロース)系安定液に比べて、複数回使用しても劣化しにくい材料なので、適切な管理に基づいて配合調整を行えば、劣化安定液の廃棄量を低減できるため、環境への配慮にも効果があります。

大林組は、既存地下構造物を撤去した後に新築建築物を施工する再開発事業などの杭工事において、スマートスラリー工法を積極的に提案し、適正な工期で品質を確保する基礎の施工を実施することで、安全で安心できる建築物を社会に提供いたします。

- ※1 アースドリル工法

場所打ちコンクリート杭工法の内、建築工事で最も採用頻度が高い工法。アースドリル掘削機で掘削を行い、孔壁を保護するために安定液を用いる。先端部を拡大した拡底杭とすることで高い支持力を確保できる - ※2 民間集合住宅建設工事をはじめ複数の実績

- ※3 オールケーシング工法

ジョイント式のケーシング(鋼管)を全周回転機で地盤に圧入した後、ハンマーグラブでケーシング内の土砂を掘削する工法。硬質地盤や地中障害に対応できる。ケーシングで孔壁を保護するため、通常は安定液を用いない