豪雨と猛暑の影響を軽減する多機能舗装「ハイドロペイブ®」を開発、神戸市と共同で公道実証試験を実施

-

プレスリリース

株式会社大林組(本社:東京都港区、社長:佐藤俊美)と大林道路株式会社(本社:東京都千代田区、社長:安孫子敬美)は、豪雨と猛暑による影響を軽減する多機能舗装「ハイドロペイブ」を開発し、ハイドロペイブの導入効果を評価するため、神戸市と共同で実証試験を実施しました。

本実証試験は、国土交通省の「グリーンインフラ創出促進事業」として採択され、神戸市建設局の共同研究制度第1号案件です。

背景

近年、地球温暖化や都市化などの影響で、豪雨災害や平均気温の上昇による猛暑災害が社会課題となっています。特に都市部では、アスファルト舗装やコンクリート舗装といった非浸透型舗装の面積拡大により、雨水が地中に浸透せず路面を流れ、下水施設や河川に一気に流出し、道路の冠水や地下街や住宅への浸水被害をもたらしています。また、ヒートアイランド現象などにより都市部の気温は、長期的に上昇しています。

大林組と大林道路は、2022年に雨水流出と路面温度上昇の抑制効果をもつ舗装「ハイドロペイブライト®」を開発しました。ハイドロペイブライトは大型車の進入がない軽交通道路(※1)に限られていましたが、材料や舗装強度の改良などにより、駅前ロータリーやショッピングモールの駐車場など大型車が進入できる普通道路(※2)にも適用できるハイドロペイブを開発しました。

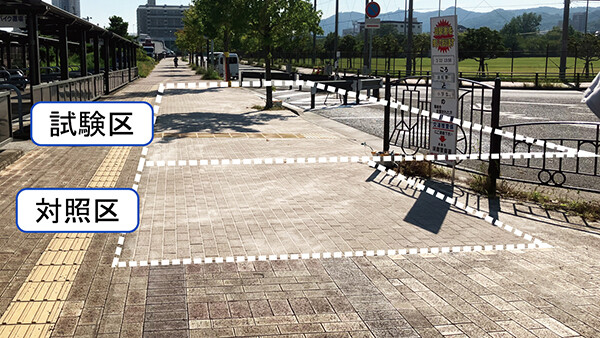

ハイドロペイブの導入効果を評価するため、大林組と大林道路は、都市環境の改善に積極的に取り組む神戸市建設局と共同で、JR鷹取駅北口ロータリーおよび歩道部(神戸市須磨区)で実証試験を実施しました。

ハイドロペイブの特長と実証試験

雨水流出抑制と路面温度上昇抑制を兼ね備えた普通道路にも適用が可能な多機能舗装

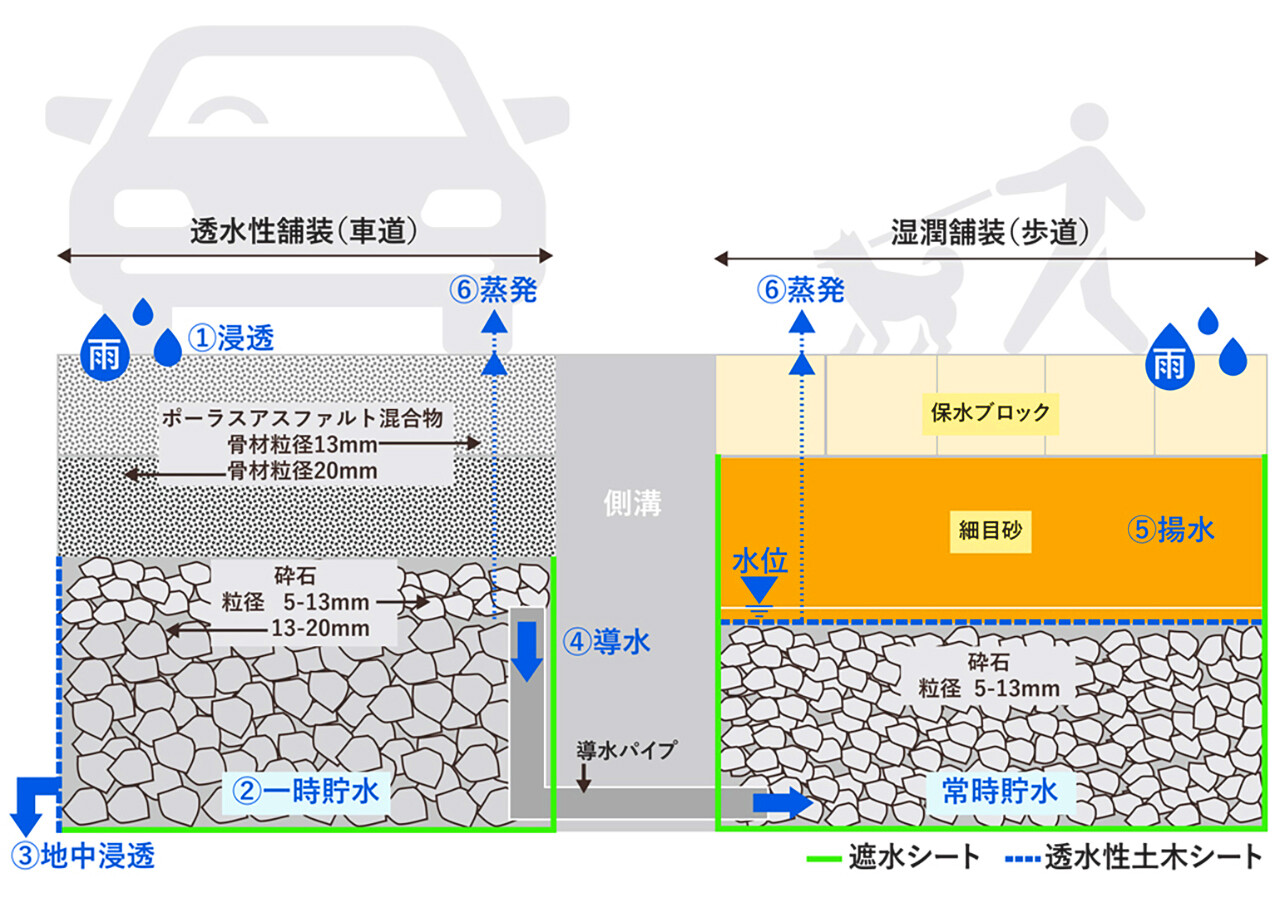

ハイドロペイブは、車道部の透水性舗装と歩道部の湿潤舗装を組み合わせた舗装です。透水性舗装は、ポーラスアスファルト混合物(またはポーラスコンクリート)(※3)と砕石で構成され、湿潤舗装は保水性ブロックと細目砂と砕石で構成されており、2つの舗装は、地中で導水パイプにより結合しています。

ハイドロペイブ上に降った雨は、主に透水性舗装の路面から浸透し、約40%の空隙をもつ路盤内に貯水するとともに地中浸透させることで、豪雨時の雨水の流出量を減少させ、下水施設などに一気に雨水が集まることを抑制します。また、透水性舗装の路盤に貯水された雨水の一部は導水パイプから湿潤舗装に導水、揚水されたのち、晴天日に路面から蒸発します。このとき、路面や周囲から熱が奪われるため、路面温度の上昇が抑制されます。

実証試験の内容・結果

実証試験ではハイドロペイブを施工した部分(試験区)と従来の路盤構造(対照区)を施工し、歩道部(湿潤舗装)における路面温度と、車道部(透水性舗装)における雨水の浸透状況について比較検証しました。

晴天日における歩道部(湿潤舗装)の路面温度は、対照区に比べて約6℃低いことを確認しました。また、車道部(透水性舗装)の路盤内での水位測定の結果、路盤内に一時貯水された雨水が約30分で地中浸透し、次の雨に対する貯水空間が路盤内に確保できることから、雨水流出抑制効果が発揮されることを確認しました。

-

試験施工範囲

-

湿潤舗装の路面状況

-

試験区と対照区の路面温度

今後の展望

大林組と大林道路は、ハイドロペイブを人通りの多い都市部などに積極的に提案することで、豪雨災害と猛暑災害を軽減し、災害に強いまちづくりに貢献します。

- ※1 軽交通道路

大型自動車が進入せず、主に普通自動車以下の通行(300台/日未満)および駐車場に使用される道路 - ※2 普通道路のうち、大型自動車の交通量が100台/日未満程度の道路

- ※3 ポーラスアスファルト混合物(またはポーラスコンクリート)

約20%の空隙率を有しており、雨を迅速に浸透させることが可能な舗装

以上

この件に関するお問い合わせ先

大林組 コーポレート・コミュニケーション室広報課

お問い合わせフォーム

プレスリリースに記載している情報は、発表時のものです。