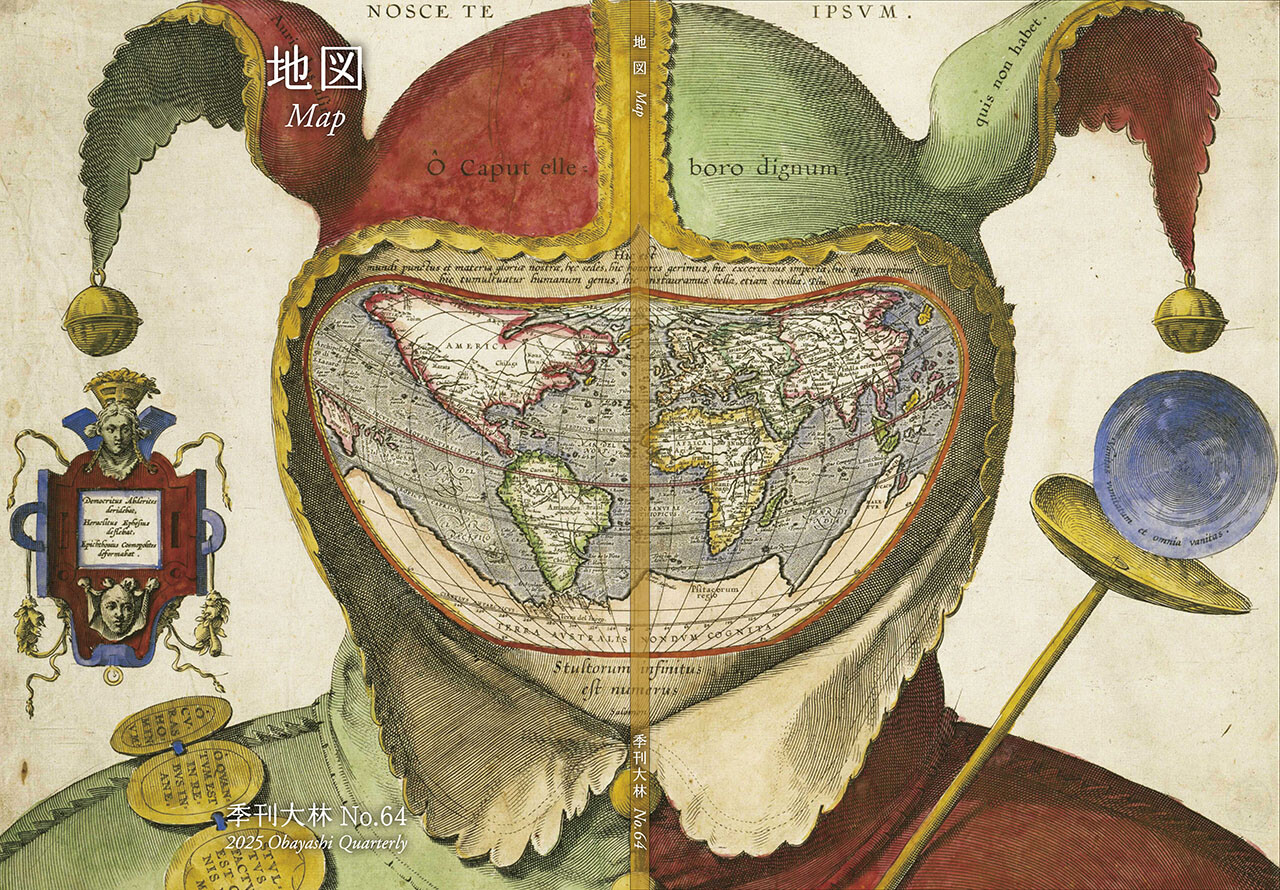

広報誌『季刊大林』64号「地図」 を発行

本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

-

プレスリリース

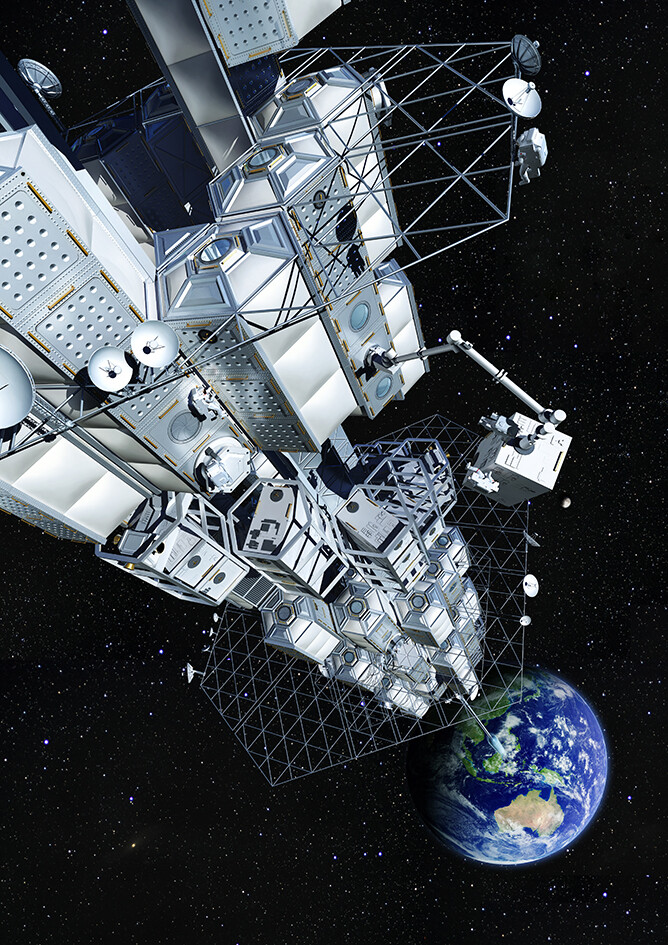

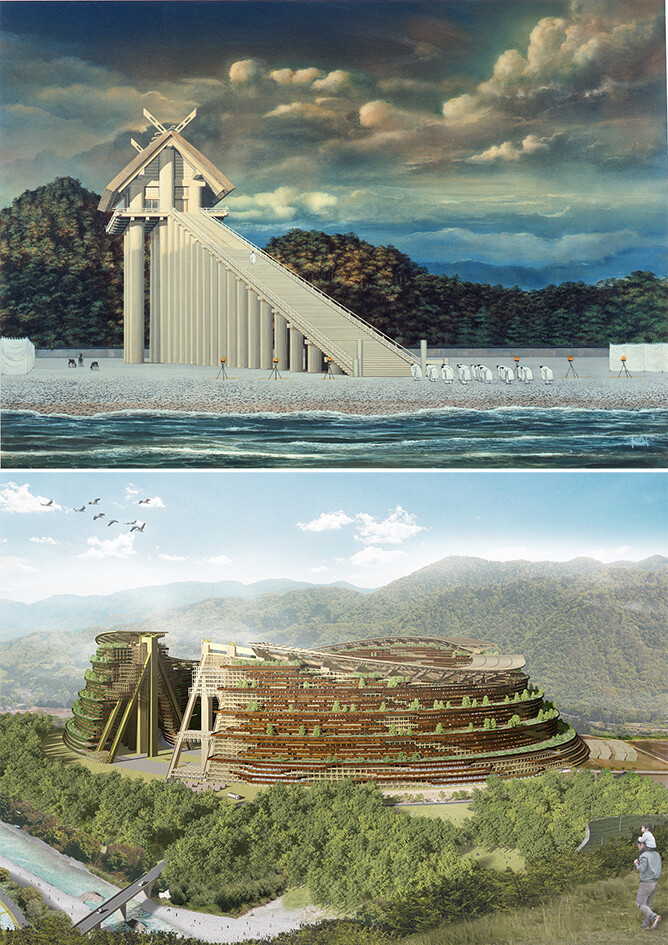

株式会社大林組(本社:東京都港区、社長:佐藤俊美)は、広報誌『季刊大林』64号「地図」を発行しました。 『季刊大林』では1978年の創刊以来、「わたしたち人間は、かつて何を建設してきたのか、そして未来に何を建設できるのか」ということを、時代や文化と共に考察してきました。 本号では、さまざまな地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。また大林プロジェクトでは、江戸時代の国学者、本居宣長が19歳の時に描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解きに挑戦し、立体復元を試みました。 大林組は、建設にまつわる文化を考察する『季刊大林』の発行を社会文化活動の一環と位置付けており、環境・情報・防災などの重要なテーマも積極的に取り上げていきます。 『季刊大林』は、1978年発刊の創刊号「ピラミッド」から現在に至るまで、建設という視点を通して人類が築き上げた文明、文化を考証し、また未来社会のあり方を模索する広報誌をめざしてきました。その間、国内外の数多くの研究者・専門家の方々にご参加いただき、他に例のない学術的広報誌として高い評価を頂いています。 『季刊大林』の大きな特徴となっているのは、グループ内で編成したプロジェクトチームが歴史的建造物の復元や検証、未来社会に寄与する建造物や街の構想などに挑戦し、そのプロセスと成果を誌上で発表する「大林プロジェクト」です。 復元の例としては、「古代出雲大社本殿」「光源氏の邸宅・六条院(寝殿造り)」「古代アレクサンドリア図書館」「豊臣秀吉が建立した大仏殿」、未来構想の例としては、「火星居住計画構想」「都市全体を免震化するゼリー免震構想」「宇宙エレベーター建設構想」「スマート・ウォーター・シティ東京建設構想」「森林と共に生きる街『LOOP50(ループ50)』建設構想」「テクノロジーでつくる循環型農業『COMPACT AGRICULTURE(コンパクト アグリカルチャー)』」などがあります。これらは、大林グループの技術水準を示すだけでなく、建設の面白さ、奥深さを垣間見せ、建設文化への理解を深める格好の機会として社会的にも話題となりました。

『季刊大林』と「大林プロジェクト」について

『季刊大林』64号 「地図」 概要

地図は、人を未知の世界へと誘います。私たちは、古くは岩に掘られた地図や歴史上の古地図から、現代では衛星によるデジタル地図まで、さまざまな地図によって世界を認知してきました。地図は、世界の形や全体像だけではなく、場所にひもづく多様な情報を視覚化します。また時には空想の世界が地図上に構築されることもあります。

本号では、さまざまな地図を題材に、人々がどのように世界を観ようとしてきたか、何を観ようとしているのかなどを考察します。また、大林プロジェクトでは、江戸時代の国学者、本居宣長が19歳の時に描いた架空の都市図「端原(はしはら)氏城下絵図」の読み解きに挑戦し、立体復元を試みました。

■主なコンテンツ

グラビア:これも地図?

世界各地、さまざまな時代において、伝説の物語の絵図や絵巻物のような道路図、多面体に投影した地図やアート作品まで、「これも地図?」と思うような意外性のある事例を集め、紹介する。

地図とは何か

森田喬(法政大学名誉教授)

地図は、紙に描かれたものやデジタル空間に描かれたもの、さらには何かに置きかえる前の頭の中の空間イメージまでさまざまな表れ方がある。多様な事例から「イマジネーションを喚起する地図」の表現について分析し、地図の面白さ、そして「地図とは何か」を考える。

地図最前線―現在から未来へ

若林芳樹(東京都立大学名誉教授)

急速な情報化・デジタル化は社会のさまざまな分野に浸透し、地図の世界も大きく変えた。デジタル化後の地図の変化について地理空間情報の収集・作成方法、地図表現、地図利用に分けて具体的に述べ、変わらないものを踏まえて、地図の課題と未来の姿を展望する。

見えている世界、見えていない世界

大田暁雄(武蔵野美術大学造形学部視覚伝達デザイン学科教授)

地図は、「世界」をどのように表現してきたのだろうか。地図は「見えていない世界」をも対象として、地形のみならず、時間、空間、知覚、認識などを多様な形で描き出してきた。地図の限界への挑戦と描写の変遷をたどりながら、地図の新たな可能性を探る。

地図を描く少年の夢と孤独

吉田悦之(本居宣長記念館名誉館長)

国学の大成者として知られる本居宣長は、青少年期、どの位の知識を持ち何に関心を持っていたのだろうか。宣長の生い立ち、青少年期につづった文章、書き写した文書や絵図などをもとに、青少年期の宣長の好みや考え、憧れと葛藤、そして架空の「端原氏城下絵図」を描いた意味を探る。

シリーズ藤森照信の「建築の原点」(15) 日本水準原点標庫

藤森照信(建築史家・建築家、東京都江戸東京博物館館長、東京大学名誉教授)

明治時代、日本では測量の全国展開に際し、国土の高さ(標高)を決めるための基準点を陸軍省の敷地の一画に置いた。その場所に建つのが石造の古代ローマ神殿風小建築「日本水準原点標庫」である。設計者・佐立七次郎へ思いをはせつつ、その時代の気質と意匠の持つ意味を読み解く。

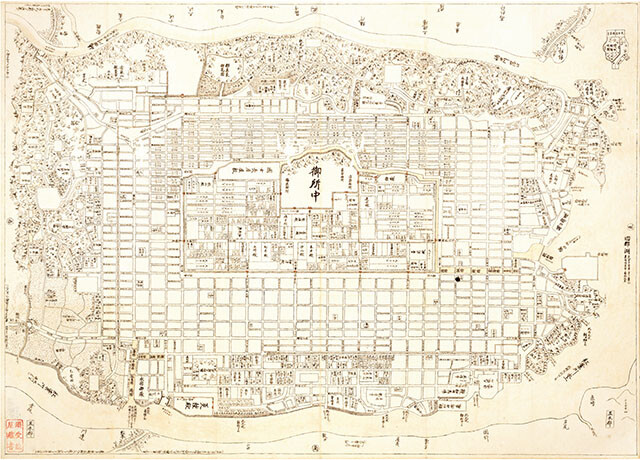

大林プロジェクト:本居宣長の空想都市「端原氏城下絵図」を読み解く

想定復元:大林プロジェクトチーム

精緻な古典研究で知られる江戸時代の「知の巨人」本居宣長。「端原氏城下絵図」は、彼が19歳のときに「端原氏系図」とともに描いた架空の理想都市図である。その地図には、自然地形に囲まれた城下町の全容が描かれ、系図中の人物名が書き込まれている。また周囲の山々には多くの神社仏閣が配され、川や橋に古典にまつわる名も見え、文化的な街の様子がうかがわれる。宣長にとって、この地図はどのような意味を持つものだったのだろうか。

本プロジェクトでは、「端原氏城下絵図」を細部にわたって検証し、その読み解きの過程を可視化。若き日の宣長が創造した都市像を立体復元し、どのような理想を描いたのか考察する。

-

「端原氏城下絵図」1748年 本居宣長記念館蔵

-

以上

この件に関するお問い合わせ先

大林組コーポレート・コミュニケーション室広報課

お問い合わせフォーム

プレスリリースに記載している情報は、発表時のものです。