国内初の高速道路が開通したのは1965年。利便性向上の効果は急速な経済発展を後押しし、生活の質を飛躍的に高めた。月日が経過し、日々多くの車両が行き交うその下では、道路へのダメージが蓄積し、橋梁などの構造物の老朽化も進む。全国各地で更新・修繕事業が行われているが、今回大林組が行うのは、橋梁を盛り土で埋め「土工構造」に変えることで改修する、前例の少ない工事だ。

既存の橋脚を残して土工化

供用開始から30年以上経過する高速道路は約4割に上るとされ、今回の工事箇所である「祝橋」もその一つだ。山梨・大月ICから笹子トンネルを抜け、勝沼ICの500mほど手前に位置する祝橋は、一日の区間交通量が4万台を超え、渋滞が多発するポイントだ。橋脚、床版(橋梁の上部構造)、桁などにはひび割れや剝落といった損傷が見られ、一日でも早く更新工事を進めるべき状態だった。

一般的な橋梁リニューアル工事では、クレーンで床版を撤去して取り替える方法が採用されるが、祝橋は勝沼インターチェンジのランプ(一般道と接続する出入口)を含んでおり、かつ、う回路の設置ができない狭小な施工スペースしかない。さらに、急斜面に構築された橋であることなども踏まえ、抜本的な対策として採用されたのが「土工化」することだった。

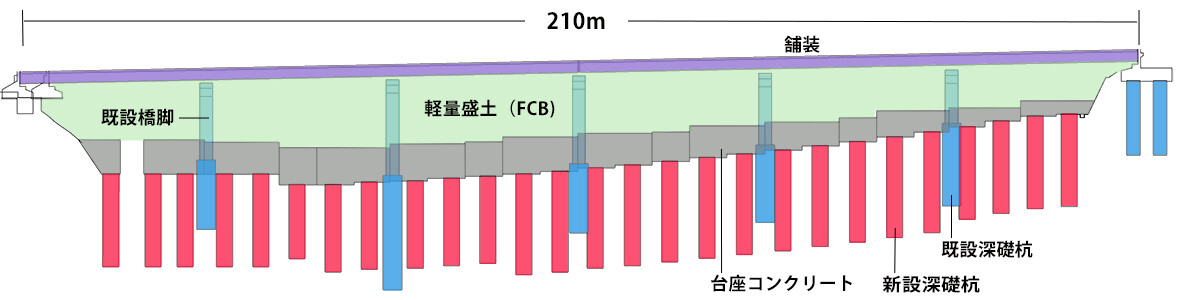

そこで、床版を取り替えるのではなく、床版や鋼桁を撤去して橋梁全体を軽量盛土で埋めて完全に土工構造にするという、過去にほとんど例がない解決方法が採用された。

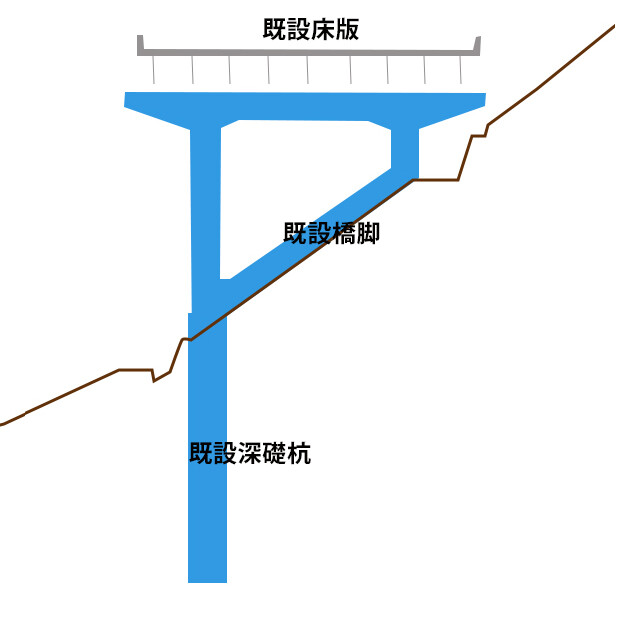

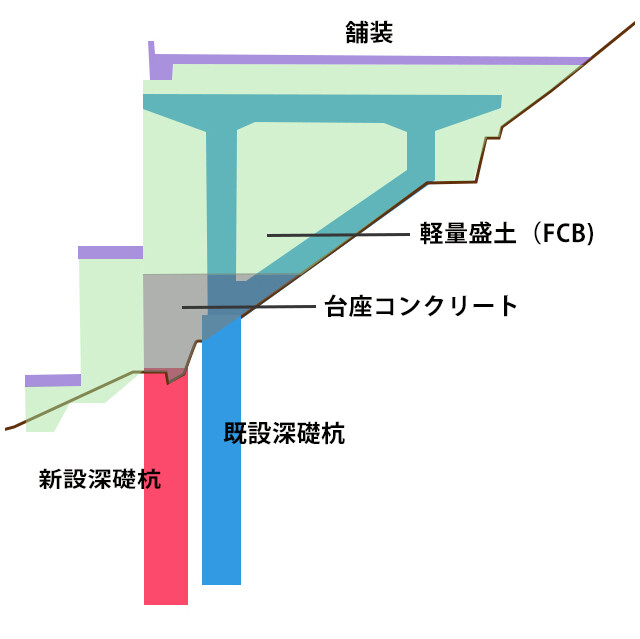

橋脚で路面を支える構造から、軽量盛土で路面を支える構造に変更

-

【更新前】

床版などの上部と橋脚、橋台などの下部で構成される橋梁構造

-

【更新後】

土や砕石、盛土材などを主材料として構築される土工構造

今回の土工化は①新設深礎杭の構築、②台座コンクリートの打設、③軽量盛土の打設、④床版撤去、舗装の順で進む

土の代わりに軽量盛土を採用

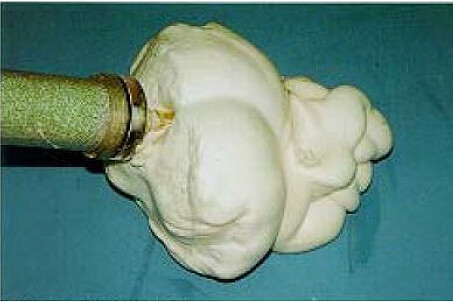

通常、盛土工事には土を使うが、今回の場所は狭小で急峻な場所のため、重い土では盛土体の安定性を確保できない。そこで、気泡混合軽量土を用いた軽量盛土「FCB(Foamed Cement Banking)」を使い、床版・鋼桁以外の既設橋脚を残して土工化する工法が選択された。FCBは軽くて地盤や土留め壁への負担が軽減でき、ポンプ圧送による打設が可能、施工性も良いのが特徴だ。必要な体積を維持しながら、セメントやモルタル単体で使用する場合よりも重量を抑えた盛土体を構築できる。

FCBは固まると自立するが、埋めるだけでは地盤に力がかかって不安定な状態となる。そのため、FCBを支える基礎(台座コンクリート)と、地盤の安定を目的として、構造物の荷重を深い位置の強い岩盤に分散・伝達させる深礎杭27本を新設する設計となった。

打設の際にはセメント内で混合された気泡を潰さないよう注意しながら硬化させる必要があり、衝撃や圧力で気泡が潰れないよう、1日に打設する高さは1.0m以下に抑えるのが一般的となっている。

工事計画を見直しながらの施工

発注者も含め誰も経験のない工事。当初計画通りに進まず、施工条件を踏まえて計画を見直しながら施工を進めた。「見直しがこれほど多い現場はなかなかありませんし、試行錯誤の連続でした。現場をよく見て、何度も頭の中でシミュレーションして、何としてでも乗り切ってやるぞという思いを持っていました」と語るのは所長の飯田だ。その言葉には使命感がにじみ出る。飯田は2022年3月に配属、2024年10月に所長となって現場をけん引する。

大事にしているのは「自分の中にある常識にとらわれず、フラットに物事を捉える」「柔軟に考える」姿勢。それが表れた好事例が、本線横に仮設構台を設置するための杭打ちにおける安全対策だ。

本線横で杭打ちが発生する際には、近接する走行車両に飛散物や粉じんの被害が及ばないよう対策を講じる必要がある。本線の1車線規制が必要と判断されたが、規制時間には制約があるため、大型車(10t)2台の荷台にユニット化した養生設備を搭載した移動式飛散養生を現場で独自に考え、採用した。作業が終了するとすぐに車両を移動させ、規制を開放することができる優れものだ。

飯田は「安全に施工を進めることは最も重要ですが、狭小な施工スペースは安全面でも大きな壁となりました。その壁を皆でアイデアを出し合いながら突破していく日々でした」と話す。

狭小なスペースに大規模な仮設構台を構築

施工機械や材料を搬入するための進入路、軽量盛土プラント設置場所も含めた作業構台など仮設計画を担当したのは、主任の佐藤だ。山側は傾斜45〜50度ののり面が続き、谷側には川が流れ、工事に必要となる切り回しのための道路を造ることができない。狭小な施工スペースであった上に「着工後に現場への進入路として予定していた仮設構台の施工が困難なことが判明しました。進入ルートの見直しは、本工事が迎えた最初の山場でした」と語る。

市道を拡幅して進入路とする計画だったが、当該場所には崩落危険箇所が含まれることが判明し、当初ルートでの施工を断念した。現場周辺の三次元測量を行い、複数のルートを日々検討し、新たな進入路と構造の決定までに、およそ半年を要した。「この見直しの期間が工期に影響を与えるのは分かっていましたが、工事全体の施工性を確保するためにダンプトラック(4t)、クローラークレーン(4.9t)が搬入できることを最低条件として練り直しました」と佐藤は話す。最終的には当初ルートとは高速道路を挟んで反対側に進入路を造ることに決めた。

そして、高速道路の真横、真下などでさまざまな工種の工事を進めていかなければならないことから、仮設構台は施工条件に応じて最適だと思われる構造や工法を考え抜いた。進入路を施工条件に応じて3つのセクションに分けて考え、それぞれ並行して作業ができる工法や構造を選定。工程遅延を極力抑える工夫をした。

また、本線よりも高い位置に設置する構台は耐震性を持つ構造とし、軽量盛土プラントを設置する構台は、一部が進入路の設置範囲と重複するため、作業スペースを確保できるよう2階建て構造とした。「そもそも、仮設構台を造ることさえ容易でない厳しい施工条件がこの工事の難度を上げています」と佐藤は語る。

仮設構台の構築工事では、各場所で安全対策や業者間調整を徹底し、可能な限り並行して作業を進めた。さらに作業効率を上げるよう協力会社と知恵を絞りながら取り組んだ結果、計画変更時の想定よりも大幅に工期を短縮した。

施工条件に応じて、さまざまな構造や工法を駆使した仮設構台の設置をやり遂げられたのは良い経験だったと佐藤は振り返る。「課題が多かったので、本社の技術部門から非常に多くの支援を受けました。私自身としては、初めて監理技術者を任せてもらった現場です。その責任を日々強く感じています」

杭構築のための発破掘削

深礎杭の新設に当たり、地山は電動バックホウによる機械掘削が可能な「軟岩」と想定されていたが、調査の結果「硬岩」であることが判明した。硬岩を本現場で使えるサイズの小さな電動バックホウで掘削すると非常に時間がかかり、工期が大幅に遅れてしまう。深礎杭を担当した西村は「通常の機械掘削ではなく、火薬を使用して岩盤を爆破させる発破掘削の検討を始めましたが、橋梁の既設杭と新設する深礎杭の位置が近接していること、一般車両が走る高速道路直下の作業であることなど特殊な事情がありました」と説明する。

発破掘削は一般爆薬(ダイナマイト)と、振動をより抑えて破砕できると考えられる非火薬破砕剤(ロックラック)による二つの方法を検討した。当現場の特殊事情を踏まえると、ロックラックの方が供用中の高速道路に与える影響は少ないと考えたが、一般爆薬と比較すると使用実績が少ない。まずは新設の深礎杭27本のうち1本の試験施工を実施した。

検討段階で、必要な薬量、どれくらいの距離でどの程度の影響があるのかなどを測るために、3回の試験発破を行った。測定したところ、ロックラックの使用に加えて多段発破(制御発破)によって振動は許容範囲に収まり、騒音は高速道路では全く聞こえないレベルであることが分かった。既設橋脚に損傷を与えることなく、走行中の車両にも影響を及ぼさないことから、ロックラックでの発破掘削に決定した。

-

発破後の掘削した岩石のくみ上げ

-

進入路をふさがないよう、杭ごとに機械の設置スペースを仮設

チーム力でインフラを支える

メンバーはその時々でさまざまな難問に立ち向かい、解決策を見いだして工事を前に進めてきた。現時点で、工事完了は2027年を予定している。桁下までの土工化が完了すると、これから最後の山場といえる床版と鋼桁を撤去しての土工化に入る。土日は必ず車両の通行を開放しながら、どう安全を徹底し、工事を完遂するか思案する日々は続いている。

平均年齢は30歳を少し超える程度の若い現場だ。所長の飯田は「コミュニケーションを積極的に取って互いに意見を言いやすい雰囲気をつくり、また私も一緒に悩んで考えます。部下には、指示されたことをただやるのではなく、間違ってもいいから自分ごととして考え抜いて、自分なりの考えを持って動くように伝えています」と話す。実際に互いに協力できるワンチームとして機能しているという手応えを感じているという。飯田を筆頭に、若さと、挑戦を続けるマインドを持つ強いチームの力が未来の強靭なインフラを支えている。

(取材2025年5月)

工事概要

| 名称 | 中央自動車道(特定更新等)勝沼工事 |

|---|---|

| 場所 | 山梨県甲州市 |

| 発注 | 中日本高速道路 |

| 概要 | 盛土5,076m³ 、構造物掘削3,640m³、軽量盛土(FCB) 5万1,336m³、 補強土壁3,440m³ 、生コンクリート約1 万1,400m³(台座コンクリート・本線L型擁壁他)、 鉄筋約1,080t、床版撤去4,214m²、本線舗装4,258m²、簡易舗装(付替市道)1,055m²、 セメントコンクリート舗装(取付道路)173m²、深礎杭(φ3m:L=14~19m)27本、 沢部横断管渠工一式 |

| 工期 | 2021年8⽉3⽇〜2027年4月20日 |

| 施工 | 大林組 |