経年劣化はもとより自然災害などに備えるため、重要文化財の保存や修理のニーズが高まっている。大林組は現在、大阪市天王寺区で、国指定重要文化財の四天王寺六時堂と元三大師堂(がんざんだいしどう)の保存修理工事を進めている。

-

工事着手前の六時堂。1623年建立の椎寺(しいでら)薬師堂を1812年移築したもの

-

1623年に建立された元三大師堂

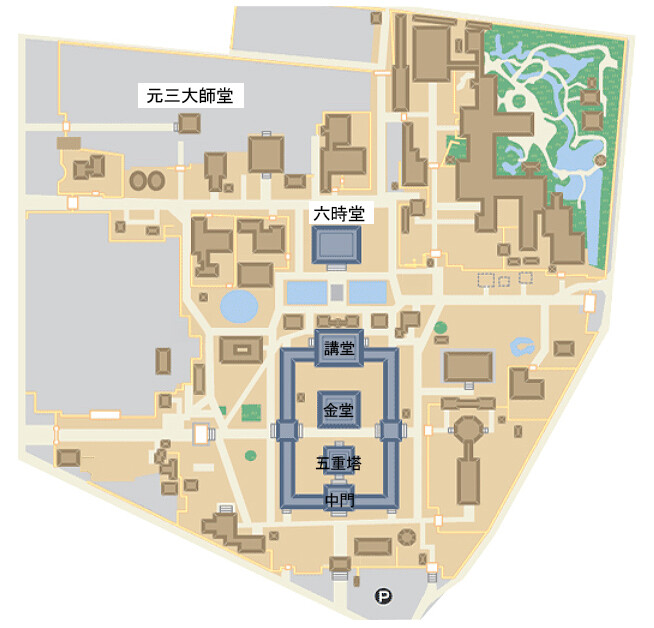

四天王寺は、聖徳太子が創建した日本仏法最初の官寺。その歴史の始まりは593年、推古天皇元年で、1400年超の歴史を有している。南から北へ、中門、五重塔、金堂、講堂が一直線に並び、それらを回廊が囲む「四天王寺式伽藍(がらん)配置」とも呼ばれる建築様式を特徴とする、和宗の総本山だ。

保存修理工事は、六時堂、元三大師堂をすっぽりと覆う「素屋根(すやね)」を建設することから始まる。素屋根とは、伝統建築の修復作業において露出する屋根面などの木部を風雨から守る仮設構造物で、瓦、木材などを加工・保管する場所にもなる。全天候下で作業ができるように、台風などにも耐えられる耐風圧が求められる。

知識や技術を集め、伝統建築を次の世代へ

歴史をつなぐプロジェクト

「私自身が"木を扱う仕事"を好きなこともあって、木造の重要文化財に携われることに大きなやりがいを感じています。 脈々と続いてきた歴史を次世代に受け継いでいく、記録に残るプロジェクトです」と完了まであと1年となった工事への思いを語るのは、所長の前田だ。

四天王寺と大林組には、浅からぬ縁がある。営業担当の課長 北原は「大林組が関わった工事としては、1932年の施薬療病院(せやくりょうびょういん)建築工事が最も古い記録として残っています。また、1945年の大阪大空襲で焼失した五重塔他中心伽藍は、大林組の技術を駆使した鉄骨鉄筋コンクリート造による再建(1959年)、同耐震補強工事(2016年)を経て、2022年には登録有形文化財になりました」と説明する。

毎年秋、四天王寺では物故された大林組の関係者を新たに祭霊(新霊:あらみたま)に加えて祭り、弔い供養する慰霊祭、それと併せて1913年の生駒隧道落盤事故を背景に四天王寺の境内に建立された「大林組供養塔」法要が行われる。慰霊祭は1935年に始まり、終戦時の混乱期を除いて途切れることなく続いており、2024年で83回を数えた。

こうした長年の深い関わりもあることから、2011年の宝物館の耐震補強工事から四天王寺を見守り、五重塔の耐震補強を含む中心伽藍耐震改修工事も手掛けた前田、そして大林組へ寄せられる期待は大きかった。六時堂、元三大師堂は、これまで落雷火災、台風、大阪大空襲など数々の災厄を乗り越え、多くの方々にとってのよりどころとなってきた。「期待にしっかりと応えるとともに、参拝者により高い安心を提供できるよう努めたいと思っています」と北原は話す。

軽量化と補強で今まで以上の安心を提供する

「葺(ふ)き方」の工夫で耐震性を高める

六時堂、元三大師堂の前回の修理は1960~1963年。一般的に木造建築はおよそ60年周期での修理が必要だといわれている。とりわけ、近年は異常気象による豪雨や台風といった自然災害の規模や被害が拡大し、今後30年以内の発生確率が80%程度とされる南海トラフ地震への懸念も高まっている。

こうした中で貴重な文化財を守っていくためには、歴史的価値を維持しつつ、一方では時代に即した工夫を取り入れる必要がある。保存修理工事に先立ち2019~2020年度に実施した耐震診断事業で、瓦屋根を全面葺き替えによって軽量化し、構造体(床下)を鉄骨で補強することで耐震性を高めていくことを方針とした。

両堂の屋根は、上側に丸瓦、下側にやや湾曲した平瓦を組み合わせた「本瓦葺」と呼ばれる葺き方である。丸瓦と平瓦は漆喰(しっくい)で取り付け、平瓦は敷いた土の上に設置する「土葺き」で固定していた。現場を取り仕切る副所長の荻野は「保存維持にはさまざまな方法が考えられますが、今回は土葺きをやめ、縦横に打ち付けた桟木(さんぎ)に直接瓦を固定する「空葺き」で屋根重量を軽減する方針で工事を進めました」と説明する。これにより従来と比較して約30%の軽量化が見込めるという。

前田は、発注者から期待されている大林組の役割、発揮すべき強みを「仮設計画や施工計画、総合的なプロデュース力」だと話す。

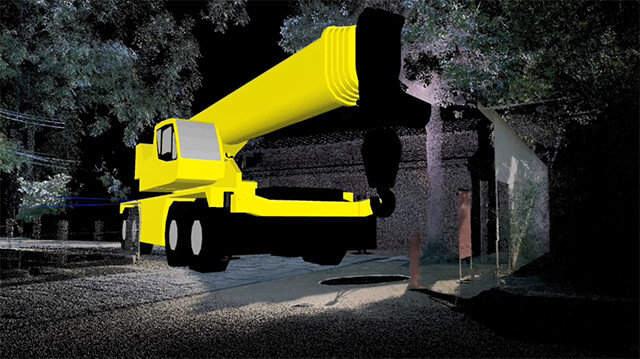

まず、本工事では敷地状況や既設構造物を点群データで見える化。3Dの仮想空間を使い、足場の組み方や、狭い境内への素屋根建て方用の70tラフタークレーン搬入などの施工シミュレーションを実施し、安全に円滑に工事を進められる計画を立案した。

また各部材に変形が生じていることを、撮影した点群データで事前に把握することで、より効率的な作業計画を立案できた。

「元に戻せばいい」わけではない

素屋根に覆われた現場では、日々職人たちが繊細かつ根気のいる作業と向き合っている。瓦は一枚一枚、丁寧に取り外され、その数は六時堂で約3万7千枚、元三大師堂で約1万枚に上る。荻野は「最も古いものだと江戸時代初期、さまざまな年代かつ状態のものが並んでいます。ひび割れなどで使用できないものについては新たに瓦を製作して復旧します」と説明する。当初、再利用できない瓦は全体の3%程度と見込んでいたが、調査を進めていくと30%ほどあり、新しく製造した。

また、瓦は単に「そのまま戻せばいい」わけではない。荻野は「寸法や形状が必ずしも同じではありません。元の並べ方を基本としながらも、サイズや反り具合などを考慮しなければきれいに葺くことはできません」と語る。一枚ごとに「色」も違うため、古い瓦と新しい瓦をどこに置くかによって、建物の印象はもとより、傷み方も変わる。例えば、雨や雪が降って瓦が吸収した水分は、凍ると膨張してひび割れの原因になる。工事関係者の間で協議を重ね、日当たりがよく環境が良い東面と南面には古い瓦を、北面と西面には新しい瓦を用いることを原則とした。

想定外や苦労も多いからこそ得られる楽しさがある

伝統建築を担う人材育成

大林組では、2024年の「伝統建築・ヘリテージプロジェクト・チーム」 発足を機に、さらなる知見の獲得、経験の蓄積に向けた動きが活発化している。チームが発足してから1年。四天王寺での経験も取り込み、今後に生かしていくことが求められている。

「四天王寺の建立に携わり、伝統建築の復元、修理に関して豊富な知見を持つ金剛組(飛鳥時代から寺社建築を手がける企業)とJVを組成していますが、多くの学びがあります。伝統建築はハードルが高い仕事だからこそ、大林組の中に点在する知識や経験、技術を結集し、データベースとして整備していくことが欠かせません」と前田は話す。今後を担う人材輩出につながればと、伝統木造建築の技術伝承、知見の全社的な共有と蓄積を目的に、2025年1月には本現場を会場とした研修会も行われた。

「文化庁が定めた指針などに基づき、取り外した材料の管理や処分など、私たちの判断だけでは行えない作業も発生します。なじみのない用語もたくさんあり、私も勉強しながら取り組んでいるところです。大変ですが、建物がたどってきた歴史を学び、新しい知識を吸収できるのは楽しくもありますね」と荻野はやりがいを語る。

現在、工事は60%完了し、六時堂は 今夏から仕上げの瓦葺きが始まる。新築工事と違って、工事が完了しても六時堂や元三大師堂の姿には、あまり大きな変化は感じられないかもしれない。しかし その端々には、受け継がれてきた空気と令和の職人たちによる息遣いがしっかりと混ざり合い、染み込んでいる。次の工事を迎えるその日まで、人々に親しまれながら、再び時を刻んでいく。

(取材2025年1月)

工事概要

| 名称 | 重要文化財四天王寺 六時堂・ 元三大師堂 保存修理工事 |

|---|---|

| 場所 | 大阪市 |

| 発注 | 宗教法人四天王寺 |

| 設計 | 公益財団法人文化財建造物保存技術協会 |

| 概要 | 六時堂 木造、1F、延401m² 元三大師堂 木造、1F、延65m² 屋根:瓦全面撤去、調査、空葺き(瓦、下地共再使用可能な材料は再使用) 外装:木部部分補修、漆喰壁塗り替え、飾り金物補修、建具調整 内装:畳表替え、襖紙張り替え 床下:鉄骨耐震補強(元三大師堂は垂れ壁補強あり) 設備:修理工事に支障となる電気、空調、給排水、ガス、防災、避雷設備を撤去、復旧 仮設:素屋根 |

| 工期 | 2023年4月3日~2026年4月30日 |

| 施工 | 大林組、金剛組 |