六花の森プロジェクトは、北海道を代表するお菓子メーカー・六花亭の新工場建設を機に、約10万m2の広大な敷地に対し、自然再生を基軸として整備したランドスケーププロジェクトです。

ランドスケープデザインとは、主に屋外空間を対象として、樹木や草花、土や岩、水の流れなどのあらゆる自然物と人工物との調和を図り、風景をデザインすることをいいます。

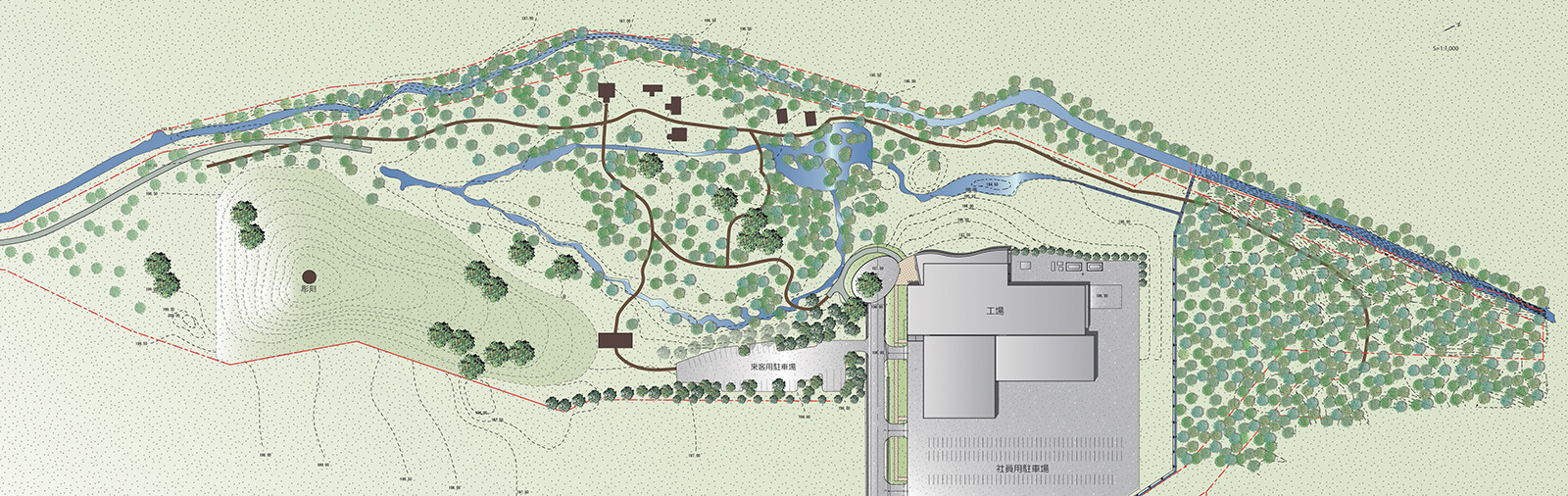

とかち帯広空港からほど近いこの敷地からは十勝の山並みが臨め、近隣には清流で知られる一級河川・札内(さつない)川が流れています。敷地踏査を開始した1997年当時、この土地には乾燥した大地が広がっていました。それから2007年の完成までに10年もの月日を費やして環境整備を実現したのです。

生物多様性や地域景観などに配慮しながら、敷地内に存在する水や植物などさまざまな環境資源を丹念に抽出することでランドスケープをつくりあげた、その手法をご紹介します。

乾燥した大地を前に、「敷地を知る」ことから始まった

この敷地に六花亭の新工場が完成したのが1998年。それに先駆けて1997年から敷地踏査を開始しました。

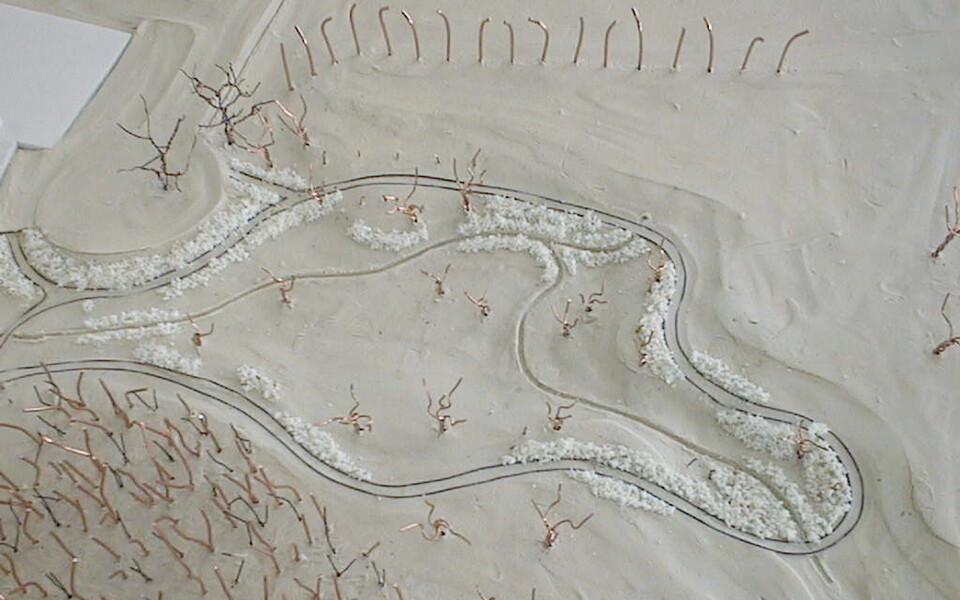

かつて大規模農耕地にするために札内川からは堤防で隔てられたこの敷地には、乾燥した大地が広がっていました。一方で、以前は敷地内に川が流れていて、その地下には現在も豊かな伏流水(ふくりゅうすい:河川水などが地表から浸透して地下を流れる水)が流れていることも分かっていました。そこで、敷地の特徴やかつての川の道筋を手掛かりとして、この地に水辺をよみがえらせることにしたのです。

また、敷地踏査の結果、地域の代表的な植物であるオオバナノエンレイソウやスミレ類などの山野草が、放置された林地内に笹類に覆われながらも懸命に自生していることも分かりました。そのため、水辺の再生と並行して、オオバナノエンレイソウをはじめとする地域の植物の保全を図ることにしました。

敷地の潜在的な力を引き出すランドスケープダイアグラム

水・植物・地形・樹木などの各要素間にどのような関係性をつくり出すことが最適か、ダイアグラム(設計手法を抽象的に表現する図式)を整理して検討しました。

-

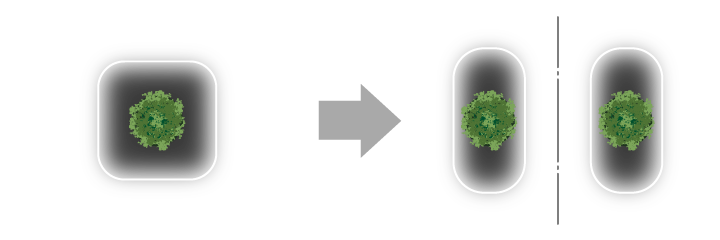

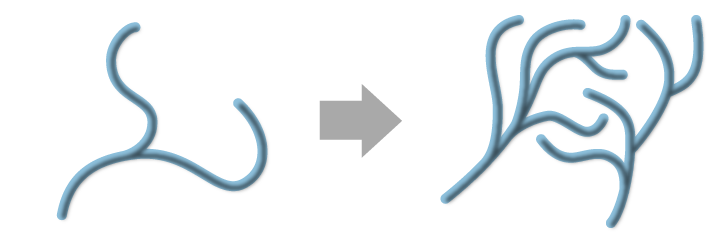

1.移行帯(※1)を増やす

変化に富んだ境界領域をつくり出す -

2.移行帯を増やす

複雑に関係し合うように設定する -

3.接点を増やす

曲線上にすることで接点を増やす -

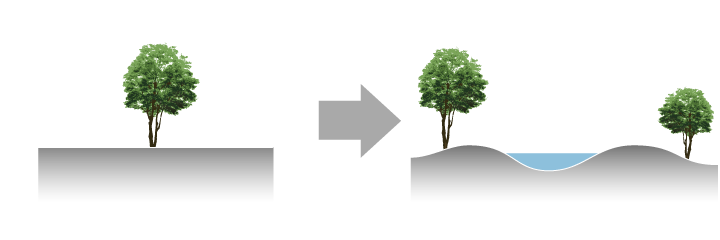

4.凹凸で変化をつくる

より多様な環境をつくり出す -

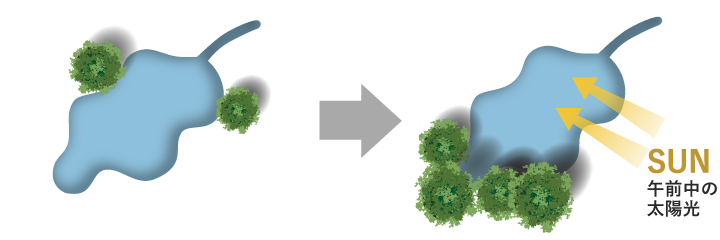

5.湿地に有効な陰影づくり

午前から昼過ぎにかけて陽光が入り込み、午後の陽光をコントロールする -

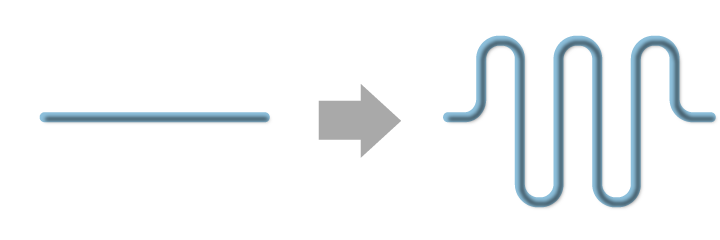

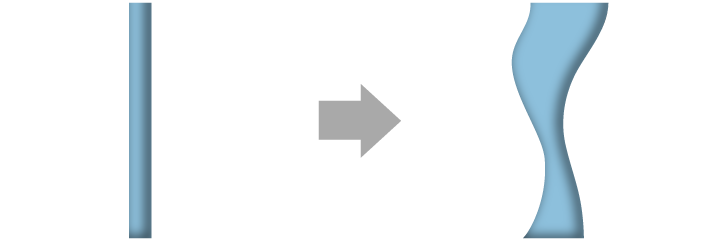

6.小川の平面・断面形状に変化をつくる

境界部に変化を生み出す

- ※1 移行帯(エコトーン)

生物の生息環境が連続的に変化する場所を指す。水辺においては河岸など、陸と水の間のどちらともつかない場所を指し、多様な生物の生息場所となる

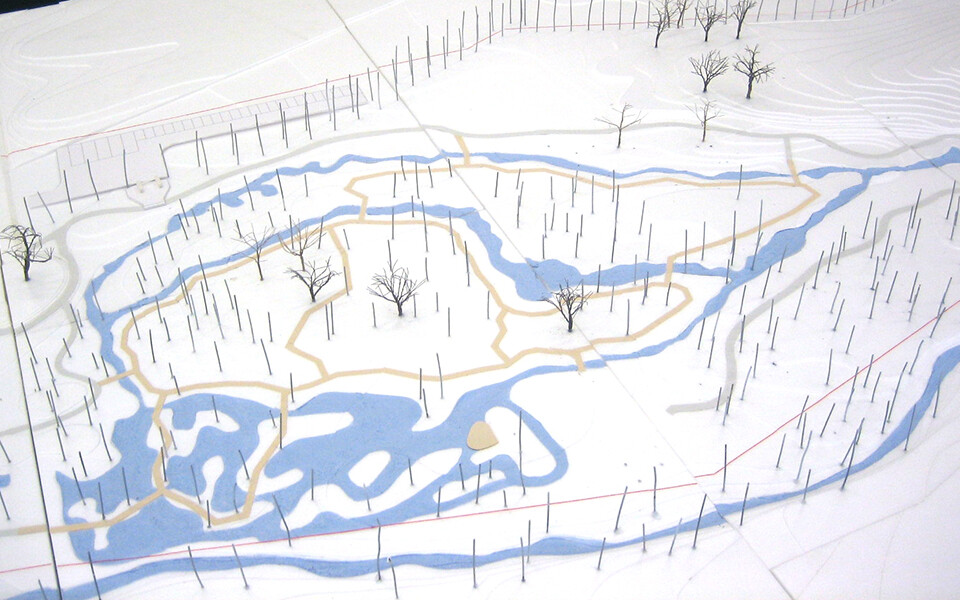

要素を複雑に組み合わせてまとめたマスタープラン

水辺を再生し、緑地をつなげる

約10万m2の敷地はその広さから一見平らに見えますが、非常に微細な地形変化に富んでいました。敷地に赴いての調査に加え、年代ごとの航空写真や地形図を分析することで、敷地内の河道跡(過去に川が流れていた跡の地形)、伏流水といった環境資源や河岸段丘(川の流れに沿って階段状になっている地形)の特徴を抽出しました。その特徴を手がかりとしてせせらぎや湿地を再生し、多様な植生を可能とする新たな地形をつくり上げていきました。

せせらぎと植生の形成フロー

-

フェーズ1 表層の草類を剥ぎ砂利や小石を表出させる -

フェーズ2 せせらぎを設える -

フェーズ3 やがて湿生の植物が定着してゆく

生物多様性の保全・再生

水が流れはじめ、時の流れとともにさまざまな植物が群生し、豊かな生態系が再生していきました。せせらぎの再生により地域固有種の植生を保つとともに、エゾアカガエルやエゾサンショウウオをはじめとするこの場所本来の動植物が戻り、多様な環境が生み出されました。

2010~2012年の現地調査で確認された生き物(一部)

-

エゾアカガエル -

キタイトトンボ -

ゴマシジミ -

アカゲラ -

アカハラ -

ベニマシコ

せせらぎを再生することで生まれたこの環境が、時間をかけて風景を醸成しました。時を経てもなお、また時をかけることにより、一層美しく、人々の心に訴えかける風景を生み出しています。

自然景観に溶け込む生産施設