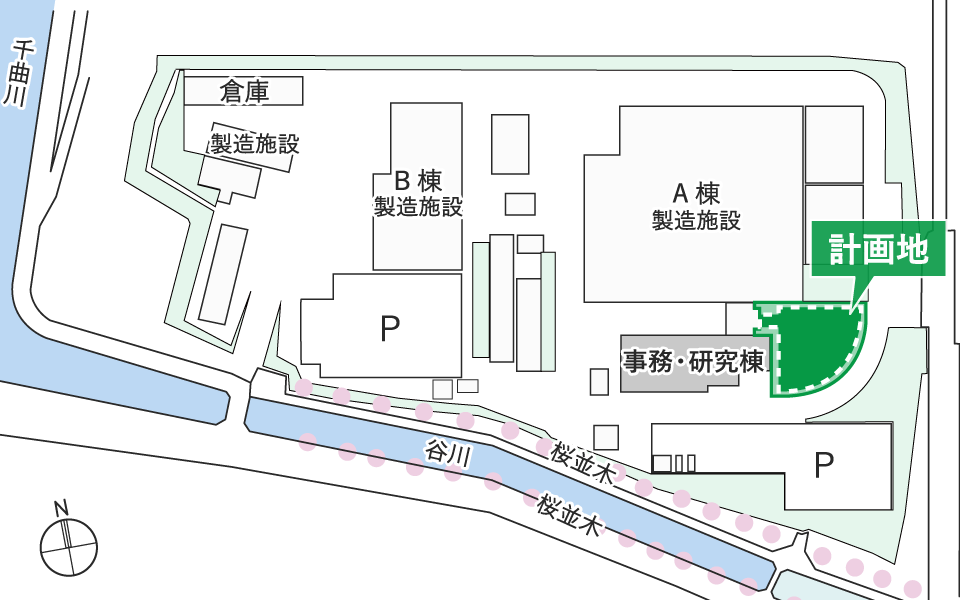

長野・千曲川の豊富な伏流水に恵まれた坂城町にあるミヤリサン製薬 坂城工場は、酪酸菌を用いた製品の研究開発から製造・販売まで手掛けるミヤリサン製薬の製薬工場です。食堂が手狭になってきたことから、1998年から稼働しているこの工場敷地の一角に、2021年、従業員のための厚生棟を増築しました。

まるで大きな木の下でくつろぐように、従業員が五感を思いきり開放でき、快適で居心地のよい空間を創出した設計プロセスをご紹介します。

五感を開放する豊かな空間を目指して

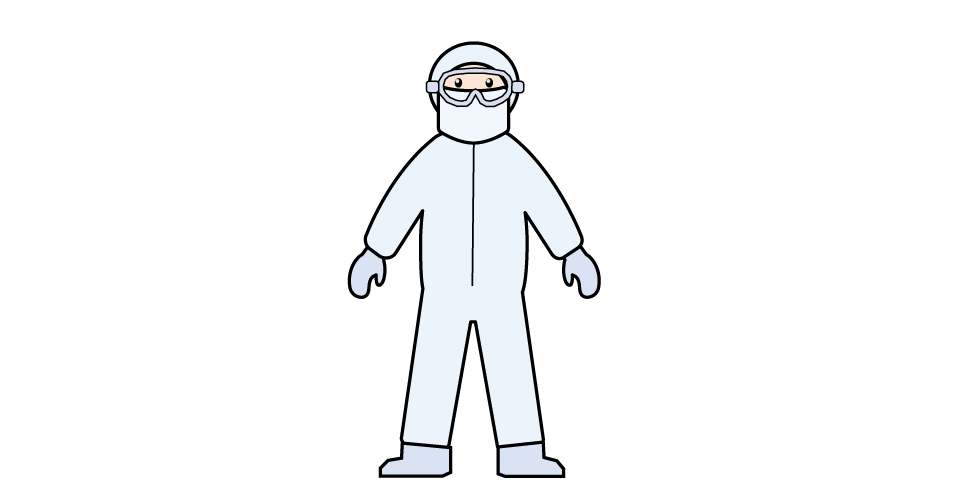

この工場に勤務する従業員の多くは、窓がなく、生産設備の機械音が響くクリーンルーム内で、防護服を身にまとって働いています。視覚・聴覚をはじめとする五感は大幅に制限された状態です。

そこで、新たに生み出す厚生棟では、クリーンルームと反対に、思いっきり五感を開放できる空間を目指すことにしました。

厚生棟ができる前、この場所にはハナミズキが植えられていました。

この木が大きく成長して工場の新たなシンボルとなることをイメージし、「大きな木の下で」というコンセプトを掲げ、厚生棟を計画することにしたのです。

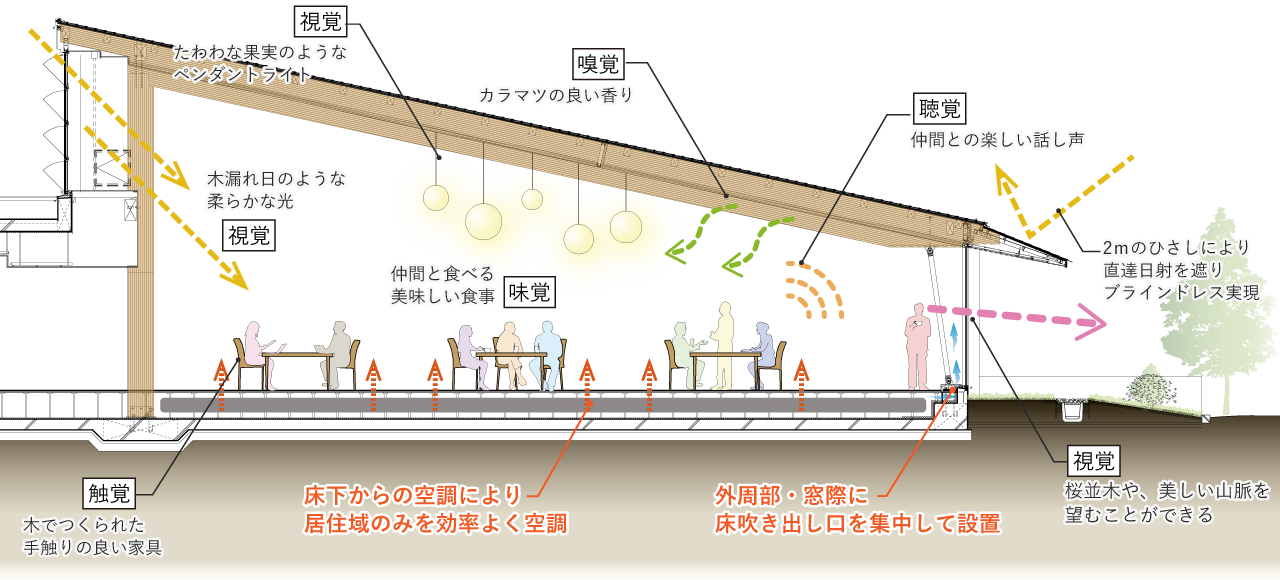

枝を大きく広げた大樹の下にいるような大空間

厚生棟を計画するにあたり、多くの従業員が働く無機質なクリーンルームの環境とは対極に、自然素材の木材をふんだんに使用しました。内部は、枝を大きく広げた大樹の下にいるような空間を実現するために、柱・梁は国産材カラマツの⼤断⾯集成材を採用しています。

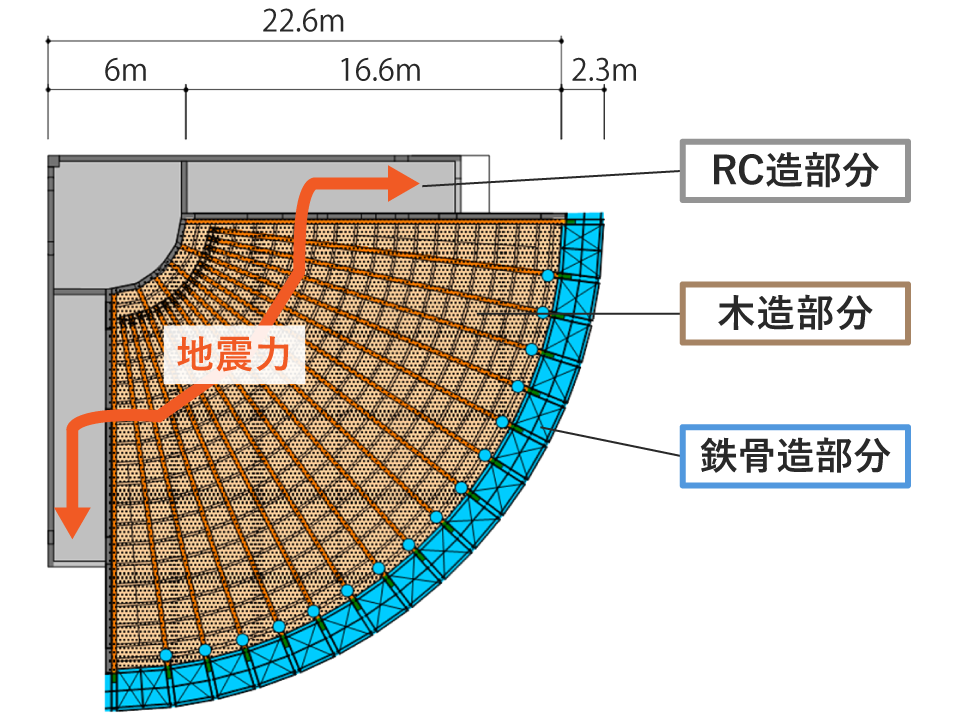

広々とした無柱空間を実現するために、長期応力(屋根などの重さが長期にわたりかかる力)は、約16mスパンの木造部分と先端の鉄骨造部分のみで負担し、地震時の水平力(左右に揺れる力)は、すべて両端にある鉄筋コンクリート(RC)造部分で負担する、明快な構造計画としました。

木架構が美しくみえる天井

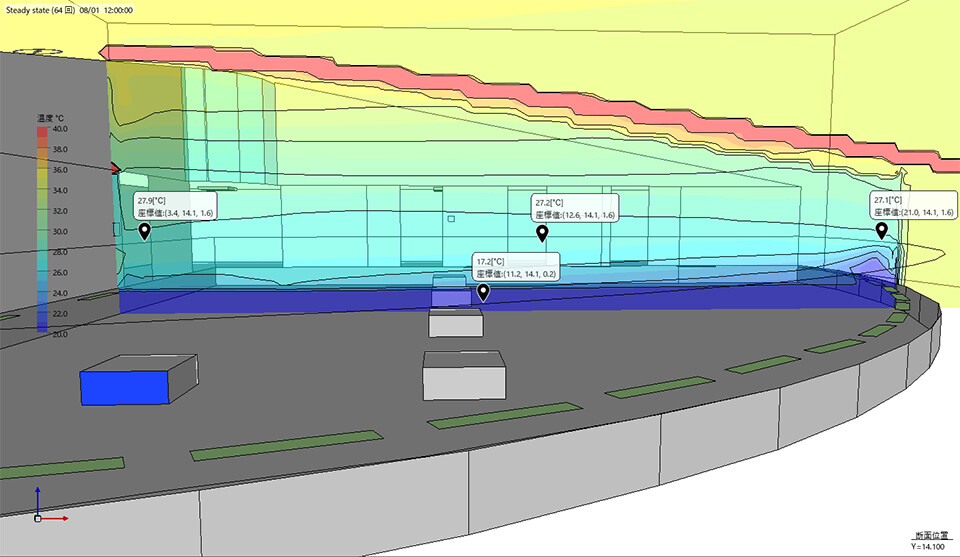

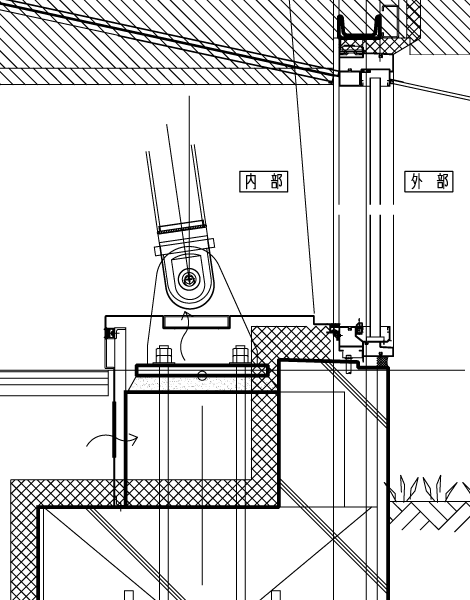

木架構が美しく見える、すっきりとした天井にしたいと考え、部屋全体を暖めるのではなく、空調機器が目に入らないよう床下から居住域のみを効率よく空調する方式を採用しました。また、外周部・窓際からの吹き出しも併用し、空調効率をさらに高めています。

そうすることで、「大きな木の下」の空間に空調機器が極力露出しない空間を実現しました。

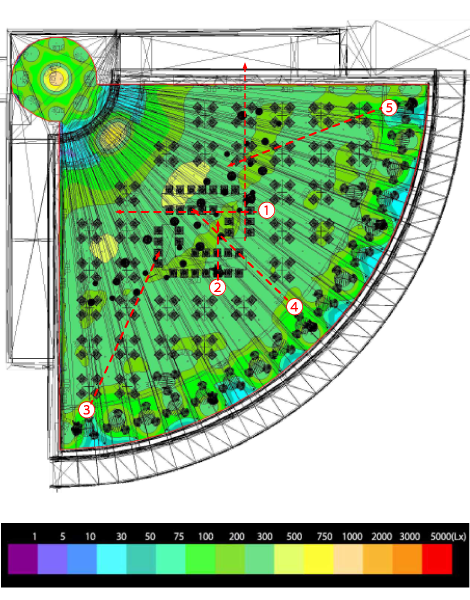

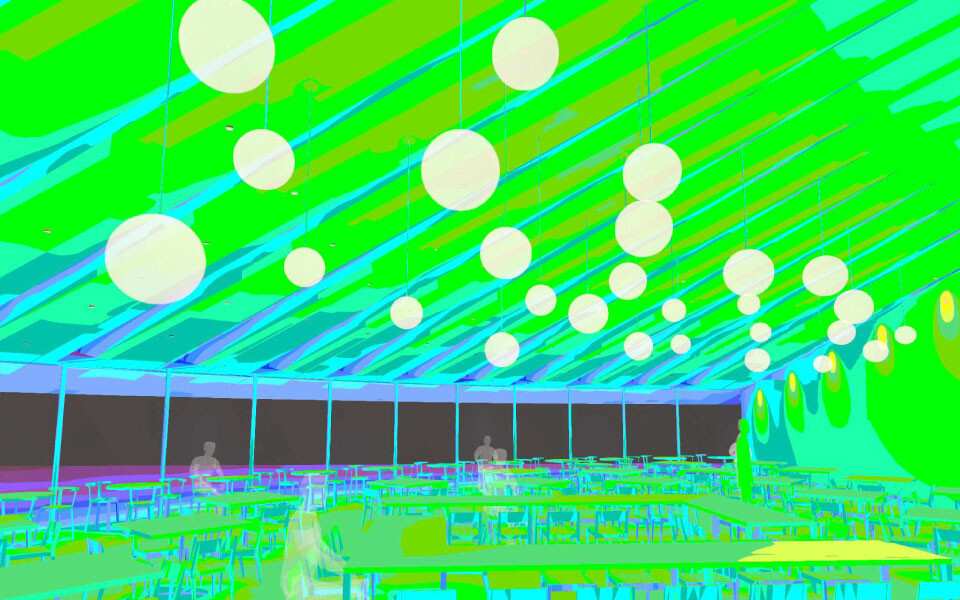

照明は、「木になるたわわな果実」をイメージした吊り照明としました。吊り照明の配置は3Dシミュレーションで検討し、地震時であっても照明同士が接触せず、室内のどこからでも壁面に投影した映像が遮られずに見える吊り長さの調整を行い、デザインと機能を両立しています。

壁面スクリーンへの目線検証

-

① -

② -

③ 窓際(南側) -

④ 窓際(中央) -

⑤ 窓際(北側)

風景とつながる軒先空間

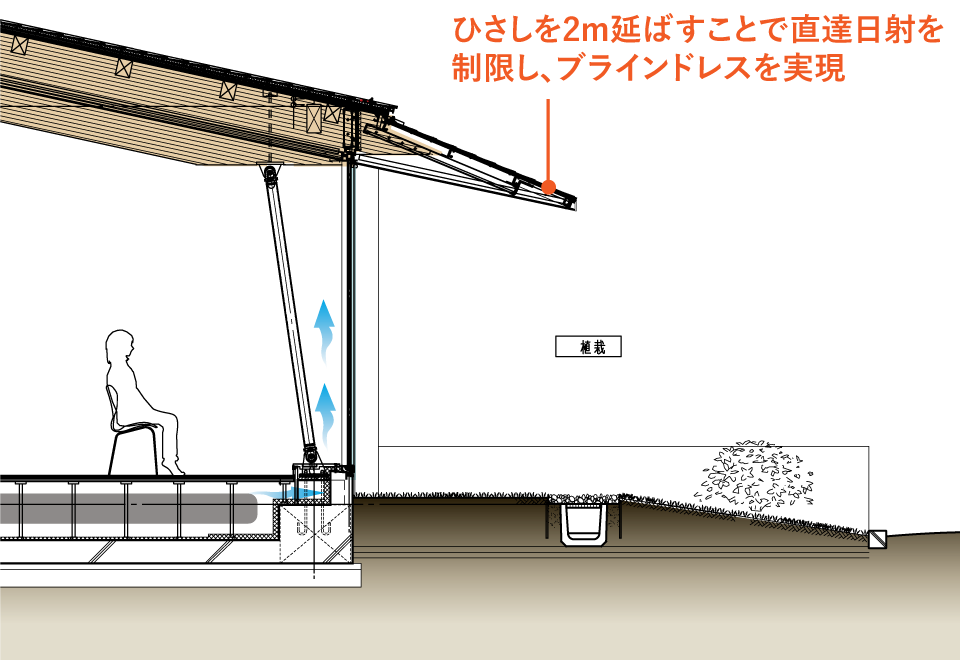

一面ガラス張りの空間を実現するために、空調負荷への対策も施しています。

ひさしを2m延ばすことで、夏場のどの時間帯にも窓面に直達日射が入射しないよう配慮し、空調シミュレーションでも問題がないことを確認しました。

軒先の柱は極細鉄骨柱とし、5°程度傾けることによって、木梁を支える枝のような有機的なデザインとしました。脚元は、外周部に設置した吹き出し口と柱脚を一体でデザインすることで、すっきりと見せています。

当初は従業員の食事スペースや株主総会の開催などを想定していたこの施設ですが、今ではクリスマスイベントやピアノコンサートなど活用の幅が広がり、大きな木の下には自然と人が集まっています。

大きな木の下では、これからもさまざまな物語が紡がれていくことでしょう――。