大林組、「森林×ACTチャレンジ2024」優秀賞を受賞

苗木の安定供給に向けた取り組みが評価

-

サステナビリティ

10月9日、「森林×ACT(アクト)チャレンジ2024」の表彰式が開催され、大林組は森林づくり部門において優秀賞(林野庁長官賞)を受賞しました。

森林×ACTチャレンジとは、企業や団体が支援して行った森林整備などの取り組みを対象に、その内容やCO2吸収量を総合的に判断して優れた取り組みを顕彰するものです。顕彰を通じ、さらに多くの企業や団体が森林づくり活動に参画することを目的としています。今回は、森林づくり部門とJ-クレジット部門を合わせて計12件が受賞しました。

-

大林組は、林野庁が定める「グリーンパートナー2024」として公表されました

大林組の森林づくりの取り組み

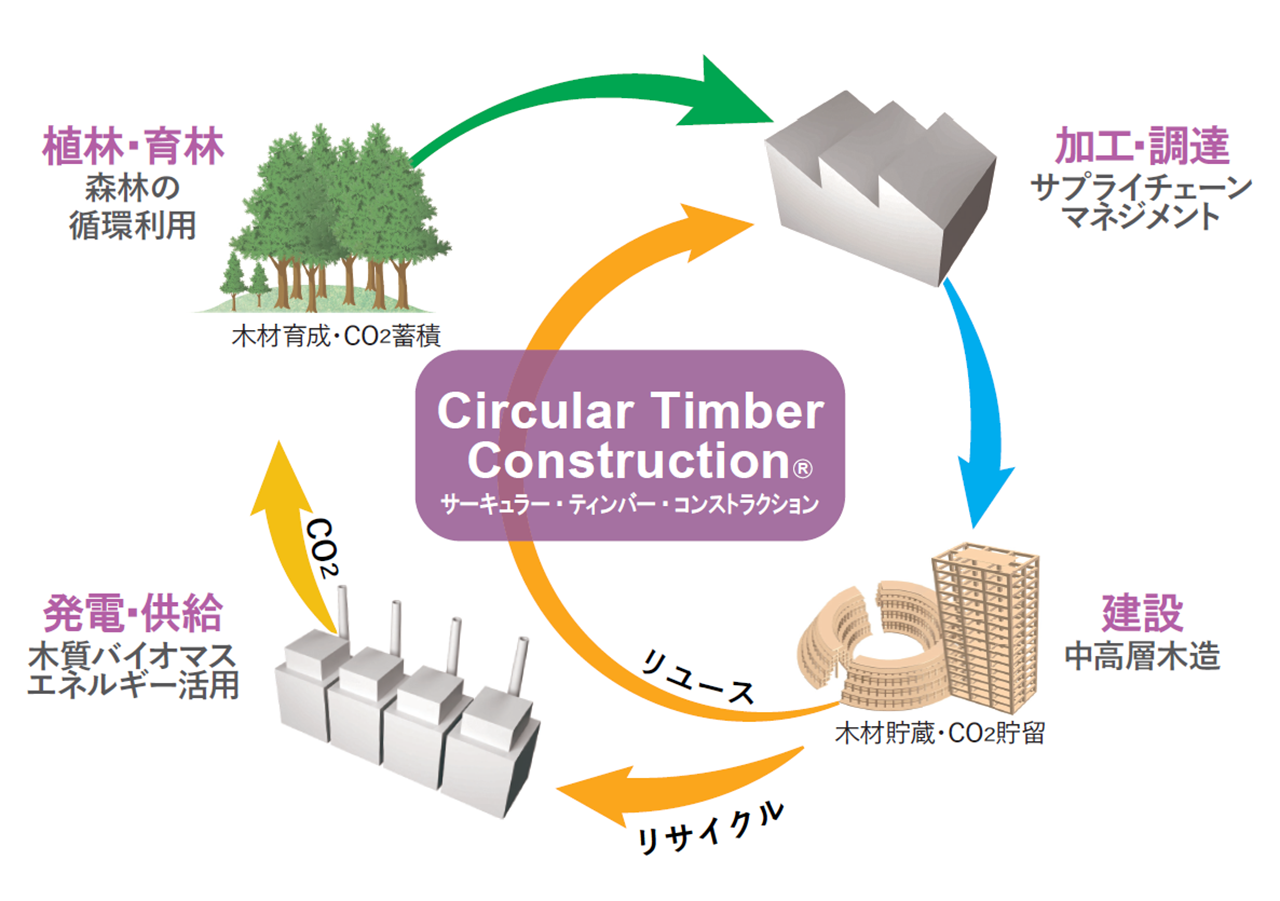

大林組は、「Obayashi Sustainability Vision2050」 を策定し、脱炭素やサステナブル・サプライチェーンの共創などを目指しています。その実現に向けて、木造・木質化建築における循環型ビジネスモデルCircular Timber Construction®(※1)を掲げ、川下(建設)である木造・木質化建築の推進にとどまらず、川上(植林・育成)から川中(加工・調達)、川下の先(発電・供給)までの各段階でさまざまな取り組みを進めています。

このうち川上に関しては、大林グループが所有する森林の活用や、地域との協働により、豊かな森林づくりを進めています。

森林の循環利用への貢献

大林新星和不動産(大林グループ)が所有する北海道内の森林では、地元の森林組合と連携して毎年一定区画の皆伐(かいばつ)・再造林を計画的に実施し、健全な森林の維持・循環を図ることで、北海道における木材利用の促進と自然環境保全に貢献しています。伐採した木材については、建築用材やバイオマス燃料として道内の事業者に供給するサプライチェーンを構築することで、さらなる森林整備を進める原資としています。

人工光苗木育成技術による再造林の促進

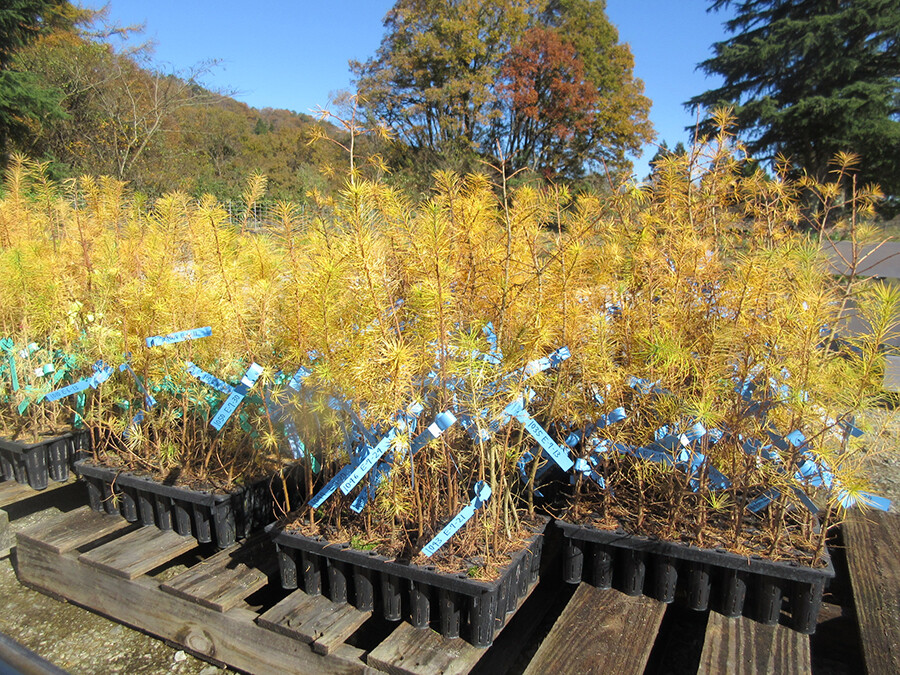

循環利用の中で川上に当たる「植林・育林」ではタイミングよく苗木を調達する必要があるものの、天候にも左右され、苗木の出荷までには最長2年程度の期間を要するため、安定供給が課題でした。このような背景を受けて大林組は、室内における人工光での環境制御によって、環境や季節にとらわれず苗木を栽培・育成する技術を開発しました。木造建築物の構造部材として利用可能なカラマツをはじめとした苗木を、種まきから出荷可能なサイズまで安定的かつ効率的に育成することができます。

-

約30cmに成長したカラマツの苗木

-

環境制御された人工光育成

実例として、町面積のおよそ9割が森林である鳥取県日野郡日南町において、皆伐・再造林のタイミングに合わせて人工光で育成したカラマツの苗木約700本を植林しました。また、同町では、人工光と自然光のハイブリッド型苗木生産システムによる苗木のパイロットプラントも設置し、周辺地域の林業事業者向けにカラマツの苗木生産も開始しています。

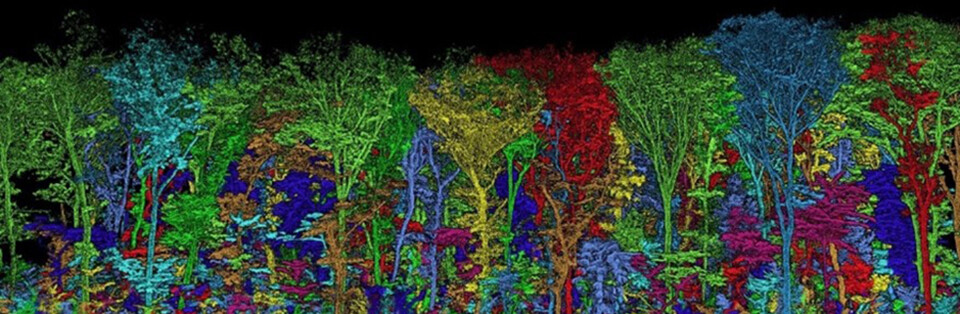

生物多様性保全への貢献

大林組技術研究所(東京都清瀬市)の敷地内にある雑木林では、生物多様性の保全を目的として、雑木林のモニタリングと管理を継続的に行っています。2023年10月には、生物多様性の保全が図られている区域として、環境省の「自然共生サイト」にも認定されました。 1965 年の大林組技術研究所開所前からの姿を残す樹木や希少植物を未来につなぐため、点群データを用いた樹木の管理手法の検討も進めています。また、自然保護団体の会員を招いた希少植物の観察会も定期的に開催し、森林環境保全の啓発に努めています。

今回の受賞では、循環型ビジネスモデルを掲げ、木造・木質化建築の推進にとどまらず、将来の国産材利用を見据えた苗木の安定供給に向けた取り組みが高く評価されました。

大林組は、今後も木材供給の安定化・効率化を図り、脱炭素社会と循環型経済の実現に貢献してまいります。

-

※1 Circular Timber Construction

木造・木質化建築の推進にとどまらず、大林グループが保有する森林関連の事業実績やノウハウ・知見を活かし、国産木材に関する川上(植林・育林)から川中(加工・調達)、川下(建設、発電、リユース・リサイクル)まで、素材生産~製材~利用~植林という循環サイクル全体を持続可能で最適なものにする取り組み